Из предыдущего опыта известно, что в среднесрочной перспективе успех прорывных технологий относительно слабо связан с циклами общей экономической активности, что наглядно доказывает вся история полупроводниковой техники и промышленности. Например, в течение последних 40 лет ее развитие прекрасно укладывается на теоретическую кривую закона Мура, несмотря на множество драматических событий, связанных с политикой и экономикой. Более того, знаменитый автор прогнозов в области нанотехнологий Рэй Курцвейль осуществил даже "абстрагированный" обратный прогноз действия закона Мура. Он рассмотрел прогресс в области мощности вычислений и емкости запоминающих устройств (не только основанных на транзисторах, но и всех вычислительных машин вообще), то есть исторически расширил границы анализа на сотни лет. Результатом его исследований стал удивительный факт: развитие этих параметров прекрасно описывается экспоненциальной зависимостью, на которую почти никакого влияния не смогли оказать исторические катаклизмы, включая две мировые войны и Великую депрессию США на рубеже тридцатых годов. Аналогичный экспоненциальный рост самых разных показателей научных и технических достижений легко проследить в истории развития Интернета, медицинской диагностики, расшифровки генных структур, использования трехмерных паттернов (изображений) внутренних органов или белковых структур и т. д.

Курцвейль попытался свести наблюдаемый экспоненциальный рост наших технологических возможностей (и эволюции в целом) к довольно простой и близорукой схеме: он предположил, что прогресс науки и техники в течение ближайших 20 лет будет просто эквивалентен или сравним с прогрессом за весь предыдущий век. Для большинства специалистов по прогнозированию (вовсе не считающих, что длительность человеческой жизни как-то увязана с периодом в 100 лет) его метафоры и сравнения выглядят полной абстракцией. Всякие сравнения в этой области бессмысленны, поскольку, например, в начале прошлого века в США было всего 144 мили асфальтированных дорог. Условия жизни основной части населения существенно отличались от тех, которые мы сейчас считаем цивилизованными и приемлемыми, например, большинство людей (более 94 %) рождалось дома (а не в благоустроенных больницах), а примерно 86 % населения не имело никакого представления о ванных комнатах, телефоне и электричестве. Читатель может сам представить себе тот уровень технического прогресса, который неминуемо ожидает человечество в 2020 году, задумавшись о предсказываемых возможностях генетики, нанотехнологии и других наук. Экспоненциальный рост технологических возможностей и их применений давно превышает все наши способности к "линейному" прогнозированию будущего. Обещанный социологами "шок будущего" в свете открывающихся возможностей выглядит очень скромным и простым.

История человечества формируется ростом уровня общего знания и технических возможностей, которые и позволяют нам создавать новые инструменты и возможности преобразования мира или познания его закономерностей. Сейчас мы вступаем в эпоху совершенно фантастического роста возможностей человечества, связанных с экспоненциальным развитием в области биотехнологии, молекулярной инженерии, вычислительной техники и множества других областей. "Перекрестное опыление" (на жаргоне биологов) между разными науками и технологиями должно неизбежно привести к множеству новых и неожиданных возможностей. В связи с очевидной тенденцией к "оцифровыванию" любой информации, относящейся к веществам и биологическим процессам, ученые очень скоро получат возможность управлять биологическими информационными системами с невиданной эффективностью, что позволит им начать создание новых структурированных материалов по методике снизу вверх, пользуясь принципами самоорганизации и самосборки.

4.2. Закон Мура

В своей самой простой формулировке закон Мура сводится к утверждению, что плотность монтажа транзисторных схем возрастает вдвое за каждые 18 месяцев. Авторство закона приписывают одному из основателей известной фирмы Intel Гордону Муру. Строго говоря, в действительности эта формулировка представляет собой "смесь" разных прогнозов Мура, который в 1965 году предсказал ежегодное удвоение числа транзисторов в электронных чипах, обладающих наилучшим показателем эффективности, то есть минимальным отношением стоимость/качество. Позднее, в 1974 году Мур пересмотрел свою оценку и стал считать, что удвоение плотности монтажа должно происходить за два года. В общественном сознании эти предсказания постепенно слились в одно с периодом удвоения плотности монтажа 18 месяцев.

Основная идея закона Мура сводится к тому, что сложность электронных микросхем (в пересчете на стоимость) возрастает с некоторой постоянной скоростью, однако в настоящее время научная общественность воспринимает этот закон либо слишком абстрактно и общо, либо, наоборот, придает ему чрезмерно конкретный характер. Например, некоторые специалисты пытаются уточнить и конкретизировать закон, полагая, что речь идет только о двухмерной плотности монтажа транзисторных схем, а другие относят его к вычислительной мощности схемы вообще, то есть произведению скорость х плотность.

Поскольку нас интересуют в первую очередь долгосрочные прогнозы развития нанотехнологии, мы рассмотрим наиболее абстрактную форму наблюдаемой зависимости, позволяющей (но только формально!) проследить действие закона Мура в течение целого столетия. Кроме того, отклоняясь от собственно электронной техники, мы попробуем оценить значимость и действенность закона Мура вообще, то есть для других областей промышленности.

4.2.1. Важность закона Мура

Закон Мура долгое время связывали только с электронной промышленностью (чипы, коммуникационные системы, компьютеры), однако позднее оказалось, что им же определяется развитие и производство лекарственных препаратов, биоинформационных технологий, методов медицинской диагностики и многих других научно-технических направлений. Эта общность приобретает особое значение в наше время, когда многие "лабораторные" (то есть экспериментальные) исследования меняют свой характер, а ученые перестают изучать природу классическими методами "проб и ошибок", переходя к моделированию процессов на ЭВМ, что наглядно демонстрируют приводимые ниже примеры.

Недавно в Исследовательском центре НАСА имени Эймса была демонтирована большая аэродинамическая труба, использовавшаяся для продувки крупных моделей авиационно-ракетной техники. Причиной можно считать действие закона Мура, в соответствии с которым мощность и возможности вычислительной техники возросли настолько, что ученые могут математически моделировать турбулентные потоки обтекания, а не "запихивать" образцы техники в аэродинамические трубы. Разумеется, новый подход создает огромные возможности ускорения любых исследовательских работ.

Гигантская фармацевтическая компания Eli Lilly сейчас выпускает, образно говоря, в 100 раз меньше молекул, чем 15 лет назад, хотя число и разнообразие разрабатываемых и выпускаемых лекарств за это время значительно возросло. И в этом случае исследования и производственные процессы стали намного эффективнее, благодаря чему компания выбрала своим рекламным слоганом фразу "Меньше атомов, но больше битов!"

Известно, что основная проблема моделирования сводится к очень большому объему и высокой точности необходимых вычислений. Почти в любой области науки можно указать некий "порог точности" расчетов, преодолев который ученые могут отказаться от лабораторных экспериментов и перейти к использованию компьютерного моделирования. Уже сейчас во многих областях моделирование "конкурирует" с экспериментальными исследованиями в качестве движущей силы технического прогресса. В качестве примера преодоления "порога точности" в последние годы стоит упомянуть метеорологию (рост вычислительной мощности ЭВМ сделал возможным точное прогнозирование погоды на 6 часов вперед), испытание автомобилей на прочность (любые процессы столкновения можно изучать на компьютере, исследования динамики трехмерных белковых структур (фолдинг) и т. п.

Возвращаясь к проблеме формулировки закона Мура, отметим, что инженеры, связанные с производством компьютерных чипов и озабоченные оптимизацией производственных процессов, конечно, не занимаются подсчетом числа транзисторов в схемах. Точно так же потребителей вычислительной техники интересует не плотность монтажа транзисторов, а обобщенные рабочие параметры созданного на их основе компьютера (прежде всего скорость обработки информации и объем запоминающих устройств). Сказанное может быть отнесено и ко многих другим технологиям, поэтому имеет смысл "отделить" закон Мура от конкретного производства транзисторов (для которого он был первоначально предложен), то есть избавить его, образно говоря, от транзисторной "метрики". При этом закон становится весьма общей закономерностью научно-технического развития и может быть использован для создания долгосрочных прогнозов.

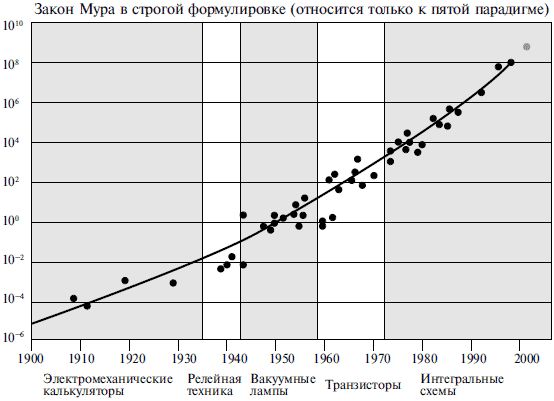

Например, в вычислительной технике действие закона Мура может быть гладко "аппроксимировано" примерно на 100 лет назад, то есть продлено "назад" до момента, когда никакой полупроводниковой техники вообще не существовало. Как показано на рис. 4.1, история вычислительной техники за последнее столетие может быть представлена в виде пяти сменяющих друг друга периодов, соответствующих указанным на рисунке парадигмам развития (электромеханические калькуляторы, релейная техника, вакуумные лампы, транзисторы, интегральные схемы). В этом случае собственно закон Мура (в его строгой исходной формулировке) может быть отнесен только к пятой парадигме, однако легко заметить, что характеристики вычислительных устройств за 100 лет развития действительно очень точно соответствуют общему закону экспоненциального роста. Говоря более просто, за последнее столетие мощность, или производительность вычислительной техники (computational power), в среднем удваивалась каждые два года (в пересчете на некоторую фиксированную цену, например, на 1000 долларов). Последние тридцать лет удвоение характеристик происходило в течение каждого года. Вертикальная ось на рис. 4.1 является логарифмической, так что горизонтальные линии на рисунке соответствуют возрастанию характеристик в 100 раз. Строго говоря, экспоненциальному росту должна была бы соответствовать прямая линия по диагонали, но рисунок взят из книги Рэя Курцвайля, который обнаружил некоторое ускорение и описал его, используя так называемую двойную экспоненту.

Рис. 4.1. Развитие вычислительной техники за последнее столетие в соответствии с формальной "версией" закона Мура Каждая точка соответствует параметрам конкретного вычислительного устройства (из книги Рэя Курцвейля)

Каждая точка относится к конкретной модели, создаваемой в попытке добиться рекордных показателей вычислительной техники. Очевидно, что за каждой точкой стоят интересные, драматические события в жизни конкретных талантливых людей (интересно, что все они действовали практически независимо друг от друга, но параметры создаваемых ими устройств почти точно укладываются на предсказуемую кривую). Например, первая точка на рисунке соответствует электромеханическому калькулятору, созданному в 1890 году для обсчета результатов переписи населения США. Одна из точек соответствует знаменитому устройству, позволившему в годы Второй мировой войны расшифровать используемый немцами код "Энигма" (этому событию посвящено несколько книг и кинофильмов), другая – той машине, которая сумела предсказать неожиданную победу Эйзенхауэра на президентских выборах 1952 года вопреки мнению всех политологов и средств массовой информации! Какие-то точки означают известные всем системы Apple II и Cray и т. д. Этот процесс продолжается, так как мы продолжаем постоянно совершенствовать технические параметры, алгоритмы вычисления и программное обеспечение ЭВМ, продолжая и развивая приведенную на рисунке кривую. Для того чтобы продемонстрировать ее возможности в настоящем, я просто обратился к рекламным проспектам, выписал параметры современного дешевого и доступного персонального компьютера (фирма Wal-Mart.com) и нанес еще одну дополнительную точку на рисунок Курцвейля (серая точка в правом верхнем углу).

Особо следует подчеркнуть тот факт, что кривая практически не связана с экономическими циклами развития, то есть на ней нельзя уловить воздействия кризисов промышленности (включая знаменитую Великую депрессию 1929 года в США), двух мировых войн и иных геополитических событий. Конечно, эти события и связанные с ними важнейшие экономические факторы (скорость внедрения новой техники, нормы прибыли, доходность вложений и т. д.) приводят к случайному разбросу параметров точек на рисунке, однако общая долговременная тенденция представляется очевидной.

В соответствии с описанными закономерностями любая отдельная новая технология (например, связанная с производством так называемых комплементарных МОП-структур) будет проходить в своем развитии одинаковые стадии, соответствующие S-образной кривой. При каждом конкретном процессе внедрения технического продукта наблюдается медленный рост в начальный период развития, резкое ускорение в фазе широкого внедрения и естественное замедление, обусловленное насыщением рынка и падением спроса из-за появления новой техники. Смысл закона Мура состоит в том, что при этом, однако, наиболее общие и важные технические характеристики целого класса устройств (быстродействие, объем памяти, ширина полосы пропускания и т. п.) всегда изменяются по экспоненте, как-то неожиданно объединяя разные технологии, каждая из которых описывается собственной последовательностью S-образных кривых развития.

Если история техники имеет некий смысл и общие закономерности, то действие закона Мура приведет к обнаружению новых структур и материалов, свойства которых будут качественно превышать характеристики упомянутых кремниевых комплементарных МОП-структур. В истории вычислительной техники за последнее столетие уже сменилось пять парадигм, и этот процесс будет продолжаться.

4.2.2. Проблемы современной парадигмы

Гордон Мур за прошлые десятилетия неоднократно посмеивался над скептиками, предсказывавшими скорую "кончину" сформулированного им закона, однако нельзя не заметить, что традиционная полупроводниковая техника действительно подходит к некоторым последним границам развития, обусловленным фундаментальными законами природы. Кстати, недавно об этом заявил и сам Мур, признавший, что его закон к 2017 году потеряет первоначальный смысл для любых кремниевых устройств.

Одна из главных проблем состоит в том, что увеличение плотности монтажа неизбежно приводит к повышению температуры работающих устройств, так что уже сейчас фирмы-производители озабочены поиском возможностей охлаждения схем, вырабатывающих (в пересчете) около 100 ватт энергии на 1 см. Существующие технологии явно исчерпали себя, так что в долговременной перспективе следует ожидать принципиально нового, прорывного подхода, то есть возникновения новой парадигмы.

Еще более сложной выглядит проблема физических размеров устройств, поскольку технологии вплотную приблизились к размерам отдельных атомов. Например, уже сейчас оксидные полупроводниковые электроды в выпускаемых фирмой Intel изделиях имеют толщину 1,2 нм, а в ближайшем будущем фирма обещает довести толщину до трех атомов. Естественно, что никто не может ожидать дальнейшего уменьшения размеров вдвое и т. д. за счет разработки новых материалов изоляции. Сама фирма связывает дальнейший прогресс с наноструктурами из принципиально новых материалов (диэлектрики с высоким значением коэффициента k и новые типы металлических контактов), к реальному использованию которых она должна приступить в 2007 году. Примечательно, что ни одна из фирм, занятых коммерческим производством, уже не создает привычные планы разработок на ближайшие 50 лет (так называемые "дорожные карты") в области КМОП-структур. Основной проблемой в использовании тонких оксидных электродов и диэлектриков с высоким значением коэффициента k остается возможность так называемого квантового туннелирования. По мере уменьшения толщины оксидного слоя туннельный ток управляющего электрода может достигать значений тока канала или даже превосходить его, после чего фактически теряется возможность регулирования работы транзистора.

Другая серьезная проблема состоит в том, что из-за технических сложностей чрезвычайно возрастает стоимость производственных линий по изготовлению полупроводниковых устройств, или чипов. Цена оборудования такой производственной линии также примерно удваивается каждые три года (забавно, но такая закономерность получила название второго закона Мура) и сейчас уже составляет около 3 миллиардов долларов. Другими словами, нам удается уменьшать размеры транзисторов только за счет резкого удорожания стоимости оборудования и производства. Удорожание производства объясняется прежде всего возрастающей стоимостью литографического оборудования, которое используется для создания многослойных субмикронных паттернов (шаблонов) на полупроводниковых пластинах. В настоящее время производственники возлагают очень большие надежды на так называемую наноимпринтную литографию и молекулярную электронику, что обещает существенно снизить расходы и повысить качество производимых изделий.

Наша фирма уже сейчас инвестировала значительные капиталы в компании, которые стараются угадать характер следующей смены общей парадигмы в производстве элементов вычислительной техники. Мы уверены, что принципиально новые технические решения будут найдены и кривая, описывающая действие закона Мура на рис. 4.1, будет расти и после 2017 года (несмотря на скептицизм самого Гордона Мура!). С другой стороны, выше уже отмечалось, что закон Мура сложным образом связан с отношением характеристики/стоимость, вследствие чего некоторые исследователи в поисках краткосрочных решений пытаются изменить это соотношение именно за счет массовости, то есть резкого удешевления цены отдельных элементов. Читатель может представить себе огромные рулоны (типа бумажных обоев), узоры на которых составлены из массы исключительно дешевых транзисторов. Одна из сотрудничающих с нами компаний сейчас осваивает процессы "осаждения" традиционных транзисторных структур на полимерных матрицах при комнатной температуре, что позволяет организовать массовое и очень дешевое производство некоторых изделий, которые ранее изготовлялись по весьма сложной технологии с выращиванием кремниевых кристаллов, вырезанием из них и обработкой сверхтонких пластин и т. д.