Реальные личность и деятельность политика необходимы лишь в качестве "информационных поводов", то есть служат своего рода алиби для тех, кто формирует имидж. Более того, чем меньше реальных действий совершает политик, чем больше его биография похожа на гладкий чистый лист бумаги, тем больше свободы действий имеют имиджмейкеры, чтобы создавать тот образ, который востребован в сложившейся ситуации. Они разрабатывают сценарии, слоганы, спецэффекты, для подачи которых публике проводятся акции, воспринимающиеся как политические. Избирательная кампания становится кампанией рекламной, а не политической в традиционном смысле слова, что диктует необходимость передачи ключевых функций по ее ведению из рук профессиональных политиков в руки профессионалов рекламной индустрии.

Собственно политический процесс покинул заседания партийных и правительственных комитетов, составляющих программы реформ, распределяющих функции и контролирующих их выполнение. Покинул он и межфракционные переговоры, и партийные митинги. Политика ныне творится в PR-агентствах, в телестудиях и на концертных площадках. Управление и собственно политика в конце XX века разошлись точно так же, как разошлись производство и экономика.

► СТОИМОСТЬ ТОВАРА ВИРТУАЛЬНА, И ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЛАСТИ ТОЖЕ СТАНОВИТСЯ ВИРТУАЛЬНОЙ.

Следствием такой виртуализации является изменение характера политического режима – массовой демократии. В ходе выборов больше не происходит сколько-нибудь существенная смена чиновников-экспертов, которые осуществляют рутинную работу по управлению в "коридорах власти". Меняются так называемые публичные политики, то есть те, кто буквально работает на публику. Они, а также сексапильные сотрудники пресс-служб представляют гражданам и всему миру политический образ государства и отдельных его учреждений.

► Голосование за образ и конкуренция имиджей ведут к виртуализации государства, основанного на системе выборов.

В наиболее развитых странах мира замещение реальных политических программ и действий образами вовсе не является циничной практикой обмана избирателей. Переход от реальной политики к политике образов просто необходим. С одной стороны, институциональные нормы, воплощающие ценности Свободы и Прогресса, требуют перманентного реформирования общества и энергичного столкновения идеологий. С другой стороны, наличие у кандидатов на выборные государственные посты четкой идеологической позиции, попытки следовать заявленным курсом реформ становятся попросту социально опасными в условиях благополучного и стабильного общества. Замена реальных политических программ и действий создаваемыми рекламой образами "новых инициатив", "радикальных реформ", "национальных проектов" сохраняет привычную политику в виде образов и обеспечивает внимание и успех тем кандидатам, чей имидж, а не программа или действия, зримо воплощает ценности Свободы и Прогресса.

Коллективное политическое действие замещается образами так же, как и действие индивидуальное. Партии, возникавшие как массовые организации – "армии" агитаторов, представляющих классовые, этнические, конфессиональные, региональные интересы, с появлением команд имиджмейкеров, действующих через каналы масс-медиа, утратили свою эффективность в мобилизации избирателей.

► Партии превратились в "бренды" – эмблемы и рекламные слоганы, традиционно привлекающие электорат.

Идея использования приверженности "бренду" движет процессом поддержания образа организации политической борьбы как борьбы партий.

Там, где "бренд" – давняя традиция, атрибуты образа старых добрых либералов, социал-демократов или коммунистов старательно поддерживаются, даже если первоначальные идеология и практика принципиально изменились и продолжают трансформироваться. Именно так функционируют, например, республиканская и демократическая партии в США, консервативная и лейбористская партии в Великобритании, христианско-демократическая и социал-демократическая партии в Германии.

Там, где "бренд" отсутствует, партии и движения с калейдоскопической быстротой формируются, объединяются и распадаются в стремлении найти привлекательный имидж. Здесь примерами могут служить созданные в начале 1990-х годов в США и Великобритании как альтернатива ведущим партиям так называемая реформистская партия – плод усилий увлекшегося политикой бизнесмена Росса Перо – и либерально-демократическая партия, возникшая из объединения утративших популярность либералов и социал-демократов. Но наиболее показательны в этом отношении партийные системы, возникшие в Италии и России в начале 1990-х годов.

В Италии после одновременного краха всех традиционных партий в начале 1990-х годов, когда была разоблачена их тотальная коррумпированность, открылась перспектива для экспериментов с партийными брендами. В последующее десятилетие здесь постоянно менялись состав и характер партийных коалиций, а решающую роль играли партии и коалиции, которые в одночасье создавались медиа-магнатом Сильвио Берлускони и которые были перманентной рекламной кампанией группы политиков в большей степени, чем реальными массовыми организациями. В 1994 году Берлускони создал движение "Вперед, Италия!", к выборам 2001 года – коалицию "Дом свобод", к выборам 2008 года – партию "Народ свободы", а в 2013 году возродил проект "Вперед, Италия!".

В России в 1990-х годах устойчивый партийный бренд был только у КПРФ, и он сохраняется, несмотря на то, что коммунистическая идеология перестала играть реальную роль в деятельности лидеров партии. Интенсивный поиск привлекательного образа в этот период велся для правоцентристской партии, и были опробованы различные проекты: "Демократическая Россия", "Выбор России", "Наш дом – Россия", "Отечество – Вся Россия", "Межрегиональное движение "Единство"", "Единая Россия". В 2000-х годах создание бренда, привлекающего электорат, стало проблемой для политиков, оппозиционных по отношению к правящей партии – "Единой России", и создание виртуальных партий и коалиций стало важной частью их деятельности.

Еще один симптом виртуализации институтов массовой демократии – замещение апелляций к общественному мнению манипуляциями с рейтингами. Рейтинги, основанные на выборочном опросе, когда респонденты соглашаются с вариантами мнений, сконструированными экспертами, представляют собой лишь модель, образ общественного мнения. Участвуя в опросе, респонденты оживляют эти модели, и тогда образы становятся реальными факторами принятия и осуществления политических решений.

► Поскольку образы и модели замещают реальные поступки политиков и волеизъявление граждан, постольку исполнение социальных ролей политиков – кандидатов и "государственных мужей", а также роли избирателя становится виртуальным.

Политика образов требует интенсивного использования телекоммуникационных технологий, и поэтому в конце XX века быстро произошло превращение глобальной компьютерной сети в средство и среду политической деятельности. Практически все политические кампании теперь сопровождаются созданием специализированных серверов и веб-сайтов, посредством которых формируется имидж политика (политической акции или организации). Через интернет ведется агитация, осуществляется коммуникация со сторонниками и т. д. Государственная бюрократия (прежде всего министерства, налоговые и иммиграционные службы) теперь также все чаще представлена в интернете страницами и порталами, симулирующими взаимодействие граждан (или неграждан) с государственными служащими. Через Сеть возможно получение консультаций, обращение за информацией, подача налоговых деклараций и т. д.

Характерно то, что в Сети и функционеры политических партий/движений, и работники государственных учреждений, и граждане осуществляют коммуникацию посредством технологии, которая в принципе позволяет не вести коммуникацию в формате партийной организации или бюрократической процедуры. Однако здесь потенциал этих технологий используется прежде всего для поддержания образа привычного распределения социальных ролей. Посетителям веб-сайтов предлагаются: регистрация участников, заполнение всякого рода формуляров, голосование по заданной проблеме и т. п. Тем самым в условиях отсутствия реального институционального взаимодействия поддерживается образ "действующей организации" или "работающего государства". Интенсивная политизация киберпространства наглядно демонстрирует, что новаяполитика строится на компенсации дефицита реальных ресурсов и поступков изобилием образов. Так создаются "киберпротезы" политических институтов массовой демократии.

В 1990-х годах виртуализация давала конкурентное преимущество тем, кто понимал или чувствовал, что имидж – это политический капитал, и противопоставлял политику образов политике традиционных ресурсов. Но капитализм – это общество, в котором все становится капиталом и кто угодно может стать капиталистом. Как и в экономике, успех начинают приносить максимально яркие и простые до примитивности образы, создаваемые с помощью "большой пятерки" гламура – роскоши, экзотики, эротики, "розового", "блондинистого".

► Гламур конвертируется в политический капитал теми кандидатами и их политтехнологами, которые конструируют имидж в стиле "звезд" MTV и глянцевых журналов.

Поэтому в 2000-х в условиях универсальности и общедоступности политических технологий – имиджмейкинга, (ре)брендинга партий, войны рейтингов и т. п. – виртуализация институтов демократии переходит в режим гламура.

Традиционная политическая харизма заменяется имиджем крутого, экзотичного, сексапильного и явно выглядящего моложе своих лет лидера. Генерация таких лидеров, как Тони Блэр, Сильвио Берлускони, Николя Саркози, Барак Обама и особенно Владимир Путин, наглядно демонстрирует, что в самом конце прошлого века демократия, уже ставшая виртуальной, стала еще и гламурной.

Виртуальная демократия – это режим, при котором необходимое для легитимации, то есть для общественного признания правомочности власти, большинство формируется незаинтересованными в политике массами, выбирающими между реальностью и образом.

Глэм-демократия – это режим, при котором требуемое большинство формируется заинтересованными в гламуре меньшинствами, навязывающими массам очевидный выбор между мрачным – и ярким, притягательным образом. Большинство, когда-то образуемое средними слоями, вытеснено из политики вместе с характерным для него способом политического участия – через автономные и самоорганизующиеся структуры гражданского общества. Теперь в политике активны радикальные меньшинства, и массам приходится выбирать между их политическими форматами: либо гламур, который стал бунтом богатых, либо терроризм, который превратился в PR бедных.

В погоне за яркостью и притягательностью образа политики и политтехнологи соревнуются в гламурности кампании. Они все меньше ориентируются на стандарты, прежде задававшиеся ценностями и стилем жизни традиционного среднего слоя, и все решительнее внедряют в политическую практику элементы из "большой пятерки" гламура: роскошь, экзотику, эротику, розовое, блондинистое.

Президентская кампания 2007 года во Франции показала, как демонстративная тяга к роскоши не сужает, а расширяет электорат кандидата. Победе на выборах Николя Саркози не помешала критика со стороны левых, разоблачавших его "неподобающий" стиль жизни и приверженность интересам богатых. После выборов отдых на яхте и в поместье богатых друзей вызвал новую волну разоблачительных материалов в масс-медиа, но рейтинг Саркози оставался стабильно высоким. Роскошь притягивает внимание, а оно в ультрасовременной демократии важнее положительных оценок за скромность.

Экзотичность и эротичность в политическую кампанию "вживляются", когда гламурный имидж кандидата выстраивается с акцентом на экстрим – нестандартность, эксцентричность и даже рискованность его/ее поведения и стиля жизни – и на сексапильность – открытую, а не шифруемую по Фрейду, эротичность облика, слов, телодвижений и… политических заявлений.

Одним из первых опытов по такому "вживлению" экзотики и эротики в политику стала в преддверии парламентских выборов 2001 года в Великобритании смена рекламных агентств, работающих для ведущих партий страны – лейбористов и консерваторов. Лейбористы заключили контракт с британским отделением глобального агентства TBWA, известного рекламой марки женского нижнего белья Wonderbra под игривым слоганом "Привет, мальчики!" (Hello boys!). Консерваторы сделали ставку на агентство Yellow M, которое не имело до того момента опыта общенациональной кампании, но зато имело репутацию "агрессивного", нетрадиционного. Это, видимо, и подвигло руководство консервативной партии прибегнуть к услугам агентства и отказаться от услуг агентства Seatohi&Seatohi, которое вело успешные для партии кампании конца 1970-х – начала 1990-х годов и разделило ответственность за неудачу на выборах 1997 года с бывшим партийным руководством.

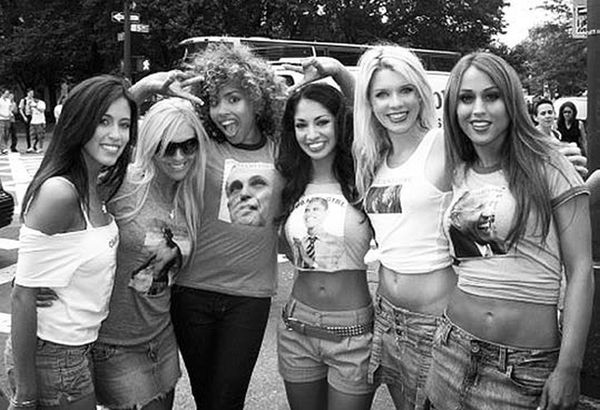

Новый образец "вживления" экзотики и эротических фантазий в политическую кампанию был задан в 2007 году при помощи размещенных в интернете видеороликов, в которых сексапильные девушки изображали "фанаток" потенциального кандидата на пост президента США Рудольфо Джулиани. В стиле поклонниц баскетбольных и футбольных звезд "девушки Джулиани" пели и танцевали в поддержку "своего" кандидата и обещали "выцарапать глаза" фанатам его конкурентов. А главным и успешным конкурентом Джулиани в отборе кандидата в президенты от демократической партии оказался Барак Обама, в поддержку которого размещались в сети музыкальные ролики группы Obama girls (рис. 16). На превращение политика в секс-символ хорошо работают также реальные и виртуальные романы с известными публике красотками. В середине 2000-х в политическую повестку вошли такие романы в исполнении Саркози и Берлускони и стали трендом в сверхновой политике.

Рис. 16. Сверхновая политтехнология: поющие группы "фанаток" Обамы и Джулиани

► РОЗОВОЕ ВНЕДРЯЕТСЯ В ПОЛИТИКУ ПО МЕРЕ ТОГО, КАК ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ КАМПАНИИ СТАНОВИТСЯ НЕ СИМВОЛОМ ИДЕОЛОГИИ, А ЕЕ ЗАМЕНИТЕЛЕМ.

Цвет решает все проблемы, когда политики и их консультанты ясно осознают свою жажду власти, но не могут внятно сформулировать для электората отличие своей программы от таких же смутных идей конкурентов. Виртуозные цветовые решения политических кампаний стали стандартом в США, где политдизайнеры умудряются создавать для каждого из многочисленных кандидатов на государственные посты оригинальный логотип из ограниченного и общего для всех набора символов национального флага: синий, белый, красный, полосы и звезды. Там, где американский подход соединяется со свободой творчества политдизайнеров, рождается радикальное цветовое решение политических проблем.

Пытающиеся под лозунгами "социальной справедливости" и "защиты среднего класса" совладать с глэм-капитализмом политики сами приведены к власти логикой гламура. Даже те, кто в условиях глэм-демократии жаждет перемен, выход для своего протеста против "старого режима" находят в гламурном политическом формате. В особенно острых ситуациях обновление режима происходит неконституционным путем, но в полном соответствии с логикой гламура. Так называемые цветные и цветочные "революции" последних 10–15 лет демонстрируют, как "розовое", то есть радикальное визуальное решение, становится заменителем отсутствующей идеологии и используется для мобилизации участников движения неповиновения.

Выдержанные в едином стиле массовые уличные перформансы приобретают вид "революции", окрашенной в какой-то цвет или украшенной каким-то цветком. Политическое "розовое" было черным и белым на флагах и футболках с изображением сжатого кулака в Белграде в 2000 году, оно было красным на розах в руках демонстрантов в Тбилиси в 2003-м, а в Киеве в 2004-м оно стало оранжевым. Визуальные решения от одного протестного движения к другому меняются, в случае успеха цветных и цветочных движений сменяются правящие элиты, но институциональность в ходе этих виртуальных и гламурных квазиреволюций не претерпевает радикальных изменений.

► Блондинистое, то есть управляемая внешность, управляющая сознанием, становится важным фактором в политике, когда для создания имиджа политика уже недостаточно предлагаемых стилистами "гомеопатических доз" и требуется хирургическое вмешательство.

В Италии политическим событием стала пластическая операция на лице Сильвио Берлускони. Обновленная внешность лидера "правых" вызвала комментарии аналитиков и нападки представителей "левых" партий, то есть вызвала главный для ультрасовременных политиков эффект – всплеск внимания. Во Франции аналогичным политическим событием стала полемика вокруг виртуальной пластической операции, которую проделали редакторы новостей, удалив при помощи фотошопа жировые складки на публикуемых фотографиях президента республики Николя Саркози. Эти случаи четко фиксируют тренд блондинизации политики, и в обоих случаях внимание к озабоченности внешностью не дискредитировало политика, а скорее сделало его предметом интереса той части электората, которая политику обычно игнорировала, но зато погружена в мир гламура.

Наряду с "большой пятеркой" гламура в политике теперь работает и принцип "горячей десятки". Действенность этого принципа стала особенно очевидной, когда звезда кинобоевиков Арнольд Шварценеггер выиграл выборы на пост губернатора штата Калифорния в 2002 году. Кампания по избранию Шварценеггера раскрывает суть перехода в политике от логики виртуализации к логике гламура. В политике происходит переход от рекрутирования звезд шоу-бизнеса для поддержки кампании и привлечения к ней внимания избирателей к организации кампаний по выдвижению самих звезд – знаменитостей, находящихся в разнообразных списках "самых-самых" и потому уже являющихся чемпионами внимания.

Вместе с поколением гламурных политиков, вышедших на позиции лидеров внимания в 1990-х и 2000-х годах, в политике закрепились те черты, которые столь характерны для гламура:

СТЕРВОЗНОСТЬ,

ПОЗИТИВНОСТЬ,

БРОСКОСТЬ-БРОСОВОСТЬ

В политической деятельности эти черты проступают как

АНТИСОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ,

БЕСПРОБЛЕМНОСТЬ

и МОБИЛЬНОСТЬ