Старик священник – за девяносто ему перевалило – айв эту свою последнюю Пасху в золотом тяжелом облачении все такой же прямой и с амвона, в камилавке, всех выше, в его руке красный зажженный трехсвечник, крест и цветы. Дьякон, затопорщенный в стихаре на теплую рясу, тоненько позвякивал дымящимся кадилом, колебля, чтобы не погасли угольки. А в ряд со священником и дьяконом, загибая клиросы, по обе стороны прихожане с крестами и иконами, и среди прихожан вровень со священником мастер от Вогау, Копейкин. А ряды замыкают вынутые из заклепок, нетерпеливо переступающие на месте хоругви. Только тоненькие свечи у местных икон и только перед чудотворным образом Грузинской – лампады. Тихо льются огоньки, черня мрак купола, все стоят с зажженными свечами, ждут.

Я стоял у всех на глазах и чувствовал, как небезразлично эти глаза устремлены на меня, и из всех особенно: это мастер от Вогау Копейкин – я его встречу потом в "Преступлении и наказании" – и глядел он "угрюмо, строго и с неудовольствием", мещанин Достоевского, и в его взгляде я прочитал себе осуждение: он как бы подводил итог моей переломанной жизни – "один святой человек оплевал, а другой святой человек не благословил!". И в ответ ему оголтело поглядел я, вызывающе озираясь, – "мне на все наплевать!". Но эта страшная сила, ее Достоевский чувствовал и боялся, колесом подхватила меня и, сплющив, как несчастного Егорку, выбросила на камень. Я переступил ногами поглубже в можжевельник и чуть не выронил свечу. "Помертвелыми" глазами, присмирев, я вдруг увидел Лиску с бабушкой Андревной, они протиснулись поближе, и я заметил, что и на "порченую" девчонку смотрели, как и на меня, не безразлично, и в ее испуганных остановившихся глазах я различил ее последнее: "Бабушка, я не виновата!" – а эта бабушка, к которой она обращалась, не Андревна, это была одна из тех Матерей, одно имя которых наводило страх и в суд и в волю которой отдавала себя непохожая лунная Лиска. А еще ближе к священнику, и тоже у всех на виду, высоко запрокинув голову, неподвижно стоял самый богатый прихожанин, молодой Концов – слепой, и рядом с ним, поддерживая его, вся белоснежная, как "мертвая царевна", беспокойно стояла жена его, молодая Концова: в прошлом году они поженились, и он ослеп, его лечили и отказались – "болезнь органическая, никакой надежды!". Но разве живая жизнь знает это слово: "безнадежно"? – и вот ее глаза пылали – цветы в огнях трехсвечника, это она и принесла цветы к кресту. И я не мог оторваться от этих пылающих глаз.

И когда, наконец, дождались: гулом прокатился в полночь колокол по Москве и у нас ударили, мы первыми пошли с огромными свечами, открывая путь крестному ходу, и в "Воскресение Твое, Христе Спасе" поплыл мой голос, колыхая огоньки, мне чего-то нестерпимо жалко стало, я и сам не знал, кого жалеть и о ком жалею, и когда моя свеча осветила темную паперть и увидел прижавшихся к стене дрожащих нищих, мне хотелось слиться с этой стеной… но моя свеча под встречным ветром запылала, как глаза белоснежной "мертвой царевны", и с твердым сердцем я вышел в запруженную народом ограду и гул звуков, наполнявших Москву, чудесной единственной ночи.

И позор

Я и тогда был открыт ко всяким бедовым случайностям и неожиданностям. И не скажу, чтобы очень принимал к сердцу, но не могу и не пожаловаться, что все случайное и неожиданное, само собой нарушая какой-то порядок моей жизни, навязчиво преследовало меня. А и на самом деле, уж не зародился ли я таким грубым, как обо мне говорили? Только не знаю, когда началось – обнаружилась эта приписываемая мне "толстокожесть". Но уверяю вас, – раздумывая, говорю, – не надо было никаких утончающих меня "плевков", я и без того все чувствовал и небезразлично присматривался к каждой тумбе, к каждому фонарю, к каждому прохожему и различал тончайшие звуки, до шепота. Или одно другому не мешает? Знаю, меня судят не по тому, как я в себе откликаюсь, а по тому, как выражается этот мой отклик – "бесчувственный". Или, – и это я себе отвечаю, – сложившееся незаметно для самого меня убеждение стало отпором на всякие случайности и неожиданности, и одной прирожденной голой грубостью не объяснить мою кажущуюся нечувствительность "оголтелого" и "отпетого" – названия, закрепившиеся за мной.

Всегда и от всякого я ждал себе самого лучшего, но если получу стукушку, не удивлюсь и не очень растеряюсь, как застигнутый врасплох: моя безграничная вера уживалась с очень невысокой оценкой человеческой природы, – "от человека всего можно ждать!".

А еще я заметил, что нет и никогда у меня не было требовательности к людям: с какой стати кто-то будет делать для меня или должен делать что-то исключительное? Я хорошо понимал, что надо ценить другого, "придавать ему значение", чтобы для него чем-нибудь пожертвовать или хотя бы отнестись внимательно, – а что я такое представляю или что во мне такого ценного? Не мои же китайские завитки, и не "догматики", вот уже и все пропетые и всеми забытые, и уж, конечно, не мое фантастическое зрение – волшебный мир, замкнутый во мне и наяву и в снах? – так как же мне требовать и жаловаться на равнодушие!

В таком состоянии терпеливого и ко всему готового "благоразумия" я себя помню к четырнадцати годам, в перелом моей судьбы и в переход моего голоса.

Случай с юродивым Федей, получивший громкую огласку, я принял, как "ничего особенного… в конце концов". И не то, чтобы забыть, – такое разве забывается? – но если бы не напоминали, оно и не лезло бы ко мне со своим изводящим повторением, – "как это было и как могло бы не быть вовсе или быть по-другому, и что я тогда сделал, и что следовало бы мне сделать?". А странно, это я тогда же хватился, что не то, что было во мне, ну хотя бы те же "завитки", "догматики" и "небылицы", а то, что било по мне, оно-то и выделяло меня – и дома, и в училище, и в церкви, и на улице. Теперь бы сказали: "скандальная реклама".

И когда в конце-то концов с юродивым все обсудилось, и, конечно, не в мою пользу (ведь и само беспричинное "здорово живешь" только на глаз с баху и в раже, а на самом деле…), и нестираемый его "плевок" навязанным укором канул во мне, и все позабылось, произошел еще случай, и снова все встряхнулось и припомнилось.

На Великом посту ожидали Иоанна Кронштадтского.

О дне его приезда в Москву нас известил сын Перловых: чайники на Мясницкой, у которых предполагался молебен с акафистом; будет служить о. Иоанн.

В первый раз все мы с матерью собрались к Перловым.

Обыкновенно только старший брат, гимназист, в тот год кончавший гимназию, бывал у Перловых на встречах: в их доме он и познакомился с Иоанном Кронштадтским; брат переписывал его дневники и обозначал в них тексты из Священного Писания, – прекрасный почерк, без всяких моих закорючек, четко, ясно, как латынь, большая начитанность, он мечтал, по примеру Владимира Соловьева, после университета поступить в Духовную Академию, а по устремленности – Алеша Карамазов; о. Иоанн его очень полюбил и доверял ему, гимназисту, перед всеми. Толмачевский дьякон, впоследствии известный схимник Алексий, веруя в звезду брата, написал ему на Евангелии: "Будешь во времени, меня помяни!"

В тот день, а это было вскоре после Благовещения, – первые весенние дни, когда вдруг зазвенит капель, под ногами плывет, а в воздухе глубоким чистейшим дыханием перекликаются подснежники и "в душу повеяло волей"… нас разбудили, как в воскресенье к ранней обедне, в шесть. Сказано было – "заблаговременно", а то не попасть будет в дом. И я, поднявшись через силу, очень мне не хотелось вставать, как всегда, думал не о том, как поедем, а какое это будет счастье, когда вернемся. Сборы наши недолгие, и мы не опоздали.

В просторном зале все было приготовлено для молебна: в углу перед иконой аналой, на столике свечи, и какой-то бывший военный, похожий на жука, раздувал кадило и так старательно это делал, словно оскорлупывал яйцо вкрутую. Народу было порядочно, уж все стены залапаны и затулены, а всё приходили и все, как мы, приглашенные.

Ждали, что приедет в девять, а уж было одиннадцать и было беспокойно и досадно – лица у всех явно недовольные и раздражительные. Может, и не у одного меня живот заболел, а никто не решался выйти из комнаты – назад проткнуться и не подумай.

И когда с улицы донесся гул, а это значило, что едет, – кого-то прорвало и, вскрикнув зарезанным голосом, зааукал. Открыли окна, и с воздухом ворвалась с улицы давка. Я заглянул в окно – черная толпа кишела, прудя подъезд; кто-то отбивался, и кого-то рвали у кареты в клочки. А это значило, что он приехал. Я не знал еще "Полунощников" Лескова, и мне все было внове.

И вот он появился. Он не вошел, а как влетел, вынесенный толпой, или, точнее, подняв, как пыль, толпу за собой – у них была тысяча рук и столько же здоровенных пинков; там еще у подъезда они царапались и лягались, эти неприглашенные, которых ввела в дом вера, преданность и корысть. И комната битком набилась. А этот вихрь все еще крутился. И я невольно сравнил с появлением братца на Алексеевской, когда не жуть, а мир и тишина вдруг овеет и легко станет и вроде как весело и беззаботно.

Нет, это был совсем не простой священник, – не тот сельский батюшка, каким показался он в саду в лунную ночь Горькому, а для меня сейчас в этот солнечный весенний день это был сам Аввакум, – и как посмотрел он на нас… а мы, совсем затихшие и незаметные, съежились, забыв и про живот.

Я стоял близко к аналою, и мне, тогда еще без очков, врезалось, моим глазам показалось, и вот что я увидел: коричневого цвета лицо, изрытое потными рябинами, тяжелая муаровая ряса с большой белой звездой, красная лента на шее и, это незабвенно, синие, бездонно-синие лучащиеся глаза, – потом я встретил похожее у Андрея Белого. И в этом свете приковывающих глаз вихрь не улегался, и все движения его, – как вскидывал голову, как крестился, как читал, – я чувствовал этот вихрь. А звезда и лента, и шикарная ряса мне показались, – я невольно сравнил эту дешевую мишуру с теми же, той же природы, блестящими кастрюлями юродивого и голубым широким поясом над квелыми штанами братца.

Молебен прошел быстро, как все, и начался акафист, еще быстрее. "Акафист Божией Матери", – про себя скажу, мне никогда не удавалось разобрать слов похвалы, и только повторяющееся отчетливо и внушительно, подхватываемое хором "радуйся" стояло в ушах. Я еще не читал "Фауста" и ничего не знаю о Матерях, но в душе глубоко чувствовал сокровенность имени "Мать", и меня охватывало какое-то особенное чувство, когда произносили его, и где-то больно становилось.

И когда он произнес: "О всепетая Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово…", – когда это же самое произносил старик священник от Грузинской, было такое чувство, что вот он, всей своей долгой жизнью понявший неизбежность и неотвратимость судьбы, обращается к Матери, по легенде, к той Матери, что не согласилась принять свою высочайшую долю "честнейшей херувим и славнейшей воистину серафим", не могла успокоиться в раю и пожелала идти в ад и там мучиться с грешниками, – вы слышите, какая кротость в этом принявшем много бед голосе и какая покорность, это как наше потерянное, когда ничем нельзя помочь и все-таки: "если можно… вы понимаете!" – но у о. Иоанна, привыкшего повелевать человеческими душами, да это, действительно, был несомненный Аввакум, "огненный протопоп!" – в его властном беспрекословном голосе было что-то от Ивана Карамазова: человек, обессиленный бедой, гибнет, медлить нельзя, и вот он требует "или помочь, или…" – мне так и казалось, что сорвется и я услышу: "возвращаю билет!" – и бурлящая синь лилась из его глаз над адом: "От всякие избави напасти всех!" И кто-то, не выдержав, опять, как поутру, ожидая, закричал зарезанным голосом и, задохнувшись, зааукал. Но хором "радуйся", как алым воздухом, покрыло.

После акафиста снова вызвездились руки и все потонуло в россыпи визгов. Окончания свалки я не видел: нас провели в столовую.

Все было приготовлено к чаю. И чего только не стояло на столе, – скатерть, как цветами, запорошил Филиппов и Бертельс: пирожные, торты, бисквиты и всех сортов английские печенья, – и сухие, и миндальные, и горьковатые, и солененькие.

Кроме нас были только самые ближайшие. Никакой давки и все-таки толкотня. Трудно было стоять, переходили с места на место. И это понятно, вот и я подвигался, – ничего подобного я не видел, а передо мной пронеслось все поразившее меня от бесноватых до юродивого и братца, нет, тут не было мира и никакого тихого света, а сам огонь, – я чувствовал себя как опаленный.

И когда он вошел, и как раз не из той двери, откуда ждали, и еще больше все перепуталось, а хозяйка металась беспомощно, затертая в хвосте, мне показался он точно вымытый, все на нем светилось, и ничего грозного, не Аввакум и не Достоевский, он как-то даже ногой сделал, как приседая. И, увидев моего старшего брата, его первого благословил и поцеловал. И все чего-то вдруг обрадовались, – а свет его глаз лился еще лазурнее. От одного к другому, – и с тем же вихрем порывисто благословлял он. И я, приготовившись, со сложенными руками, ждал своей очереди.

Я видел, как он благословил мать, брата, который писал стихи, и другого, за которым я должен был следить, как нянька, провожая в училище. И уж видел совсем близко глаза, льющиеся синью, и пестрые рябины на лице, но бледнее, чем там показались на солнце, я видел пристальный бездонный взгляд и переливающуюся красную ленту, и вдруг, – и это как порыв и взмет! – я вижу: Жук! Жук, раздувавший поутру кадило, дул на меня, как на угольки.

Что случилось? должно быть, этот самый Жук, его тут не было, а я стоял последний у самой двери, Жук, заглянув, вызвал его по какому-нибудь важному делу, и он вышел, не заметив меня.

Его не было в комнате, а я все стоял со сложенными руками.

– Не благословил, – сказал кто-то.

И, опустив руки, я оглянулся: неужто заметили?

А чаю с Филипповым и Бертельсом нам недосталось! Когда он опять вернулся, уж весь стол обсели, всякий норовил поближе. Не до нас. А какой это чай перловский, – какие китайские духи! У меня в горле пересохло, и мне бы хоть чашку… с миндальным печеньем. Мать заторопилась домой, она была очень расстроена.

В тот вечер, разбирая на своем столике начатые рисунки, – "рожицы кривые и всяких зайцев", мне ничего не хотелось делать, я все прислушивался. Кто-то пришел к нам, и внизу разговаривали.

– Марья Александровна, – это к матери, – уверяю вас, не благословил…

И вот когда с зажженной большой свечой, дожидаясь первого кремлевского пасхального колокола, я, глазея по сторонам, встретился с мастером с Сахарного завода, Копейкиным, он стоял со Спасом в руках, и как он посмотрел на меня, я прочитал его суровый приговор за всех: один святой человек оплевал, – другой святой человек не благословил, стыд и позор!

А когда на третий день Пасхи в Андрониеве после поздней обедни, как всегда, но как впервые, длинными весенними лучами разлился из открытого окна в ограду: "Ангел вопияше Благодатней…" – русский тенор, я почувствовал, и у меня задрожали губы, – у меня ничего не выходит, – мой голос пропал.

Россия в письменах

О Петре и Февронии Муромских

В пересказе А. М. Ремизова

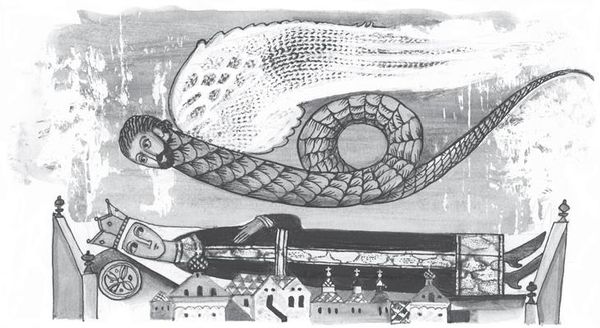

Муром город в русской земле, на Оке. Левый высокий берег. И как плыть из Болгар с Волги, издалека в глаза белыми цветами земляники, из сини леса, церкви. На Воеводской горе каменный белый собор Рождества Богородицы, за городом женский монастырь Воздвижение. Городом управлял муромский князь Павел. К его жене Ольге прилетает огненный летучий Змей.

I

Как это случилось, Ольге не в разум. Помнит, что задремала, блеск прорезал ее мутный сон, она очнулась и в глазах кольцом жарко вьется и крылом к ней – горячо обнял, и она видит белые крылья и что с лица он Павел.

Всем нечувством она чует и говорит себе: "Не Павел", но ей не страшно. И это не во сне – не мечта: на ней его след и губы влажны. А когда он ее покинет, она не приберется – так и заснет, не помня себя. День – ожидание ночи. Но откуда такая тоска? Или любить и боль неразрывны? Или это проклятие всякого сметь?

А вот и среди дня: она узнала его по шуршу крыльев и как обрадовалась. И весь день он ее томил. И с этих пор всякий день он с ней.

Видит ли его кто, как она его видела, или для них он другой – Павел?

Она заметила, слуги, когда он сидит с ней, потупясь отходят или глядят, не глядя: мужу все позволено, но когда на людях, это как в метро всос соседа.

И у всех на глазах с каждым днем она тает.

Постельничий докладывает князю:

– С княгиней неладно: день ото дня, как вешний снег…

Павел ответил:

– Кормите вдоволь.

Павел зверолов: поле милее дому. Простые люди живут тесно, а князья – из горницы в горницу дверей не найдешь: муж у себя, жена на своей половине, муж входит к жене, когда ему любо, а жена ни на шаг.

На отлете птиц он вспомнил о своей голосистой и, нежданный, показался в горнице Ольги. Ужас обуял ее при виде мужа. И, как на духу, она во всем призналась. Слово ее, потрескивая, горело: ветка любви и горькая ветвь измены.

Павел смутился: огненный Змей, известно, прилетает ко вдовам, но к мужней жене не слыхать было.

– И давно это?

– На Красную Горку.

И он вспоминает: в последний раз он был у нее на Святой, стало быть, после.

– И вы это делаете?

Она вскинула глаза – чиста! – и виновато потупилась.

– Да ведь это большой грех.

И на слово "грех" она вздрогнула от клокота ответных слов – и голос пропал.

– Надо принять меры, – сказал он не своим голосом глухо и без слов грозно, так – что рука поднялась, но не ударила.

Досадуя, вышел.

Не звери и птицы, которые звери рыскали и птицы порхали в его охотничьих мыслях, огненный Змей кольчатый шуршал белыми крыльями.

"С чего бы?" – И ему жалко: плохо кончит. Зверю от рогатины не уйти, и на птиц есть силки, но чем возьмешь Змея? И он видит ее и Змея, и все в нем кричит зверем: как ты могла допустить себя до такого? Но себя он ни в чем не винит: он зверолов, свалит медведя.