Эти тенденции можно формализовать в виде неких универсальных принципов сопоставления, сформулированных в виде бинарных оппозиций. Подобный фронтальный анализ на материале русского и французского языков и осуществил В.Г. Гак в книге "Беседы о французском слове" (1966) и ряде других работ. Ниже приводится наше обобщение некоторых крайне интересных данных и выводов этого замечательного ученого.

2.1. Конкретность / абстрактность. Одни и те же предметы, признаки, процессы в разных языках могут концептуализироваться с разной степенью конкретности. Так, например, в русском языке есть тенденция в одном и том же слове – глаголе передавать не только общую идею движения, но и способ ее осуществления. Скажем, идея 'двигаться' передается разными словами в зависимости от способа движения: идти, ехать, лететь (самолетом), тогда как во французском языке важна общая отвлеченная идея движения: aller (кстати, как и в английском – go).

Аналогичным образом в русском языке тщательно различаются разные оттенки действия 'помещать что-л.', избыточно передавая при этом семантический компонент, связанный с местом помещения или с формой помещаемого предмета: класть, ставить, сажать, вешать, тогда как во французском используется один глагол, выражающий абстрактную идею помещения – mettre (в итальянском тоже – только mettere 'ставить, помещать', в английском – put с тем же значением). Немецкий же язык в этом плане ближе к русскому – legen 'класть', stellen 'ставить', setzen 'сажать', hangen 'вешать'.

Точно так же по-разному в русском языке и западных языках передается идея нахождения на поверхности. В русском языке в семантику глагола включается указание на форму объекта: стакан на столе – стоит, а книга на столе – лежит. В английском языке в этих случаях будет выбрана бытийная конструкция there is – 'есть, имеется, находится'. Одно и то же французское слово partir по-русски соответствует таким глаголам, как ехать, скакать и даже ползти.

Русский язык последовательно реализует тенденцию семантического согласования глагола с объектом действия, отчего в языке возникают фразеологически связанные значения глаголов действия, при разных объектах – разные: совершить прогулку, но сотворить молитву, но слепить снеговика. Во французском языке во всех случаях будет одно слово с обобщенным значением 'сделать, создать' faire (un promenade, un priere, un pates). С этим избыточным представлением образа предмета или места нахождения в русском глаголе связана его богатая синонимия, например, для глагола быть – находиться, иметься и пр. на фоне английского there is…

Это касается и выбора языкового средства в речи. Так, француз предпочитает, если это нерелевантно для смысла, выбрать родовое обозначение вместо видового. Если русский скажет: Кошка кормит своих котят, при этом избыточно выразив принадлежность к виду кошки и в обозначении матери, и в обозначении детенышей, то француз скажет: Кошка кормит своих детенышей.

Как указывает В.Г. Гак, французский глагол имеет тенденцию представлять действие в отвлеченной форме. Он считает, что это, возможно, связано с влиянием эпохи классицизма (XVII–XVIII вв.), когда формировались нормы французского литературного языка, а именно с престижной в культуре установкой на обобщенность словесных выражений. В целом ситуацию французский язык описывает в более общих понятиях, чем русский.

Мы можем сделать вывод, что лексическая система русского языка тяготеет к образному и конкретному представлению явления или ситуации, а лексика французского, итальянского, английского языков – к отвлеченному, обобщенному представлению.

Особенность русского языка как языка синтетического строя в том, что сама его система имеет средства выражения в лексике и словообразовании там, где в западных языках эти значения проявляются лишь в контексте, в употреблении. Отсюда повышенная роль полисемии в западных языках: у слова to go в английском отмечают до 40 значений в сравнении с 7 русскими; с другой стороны, на 6 английских глаголов, обозначающих движение, у нас 54, таким образом, в русском языке, наоборот, синонимия преобладает над полисемией.

Если взглянуть на это с когнитивной точки зрения, то это означает тенденцию русского языка к более конкретизированному типу представления предмета, признака или действия, стремление подчеркнуть различные оттенки, не имеющие значения в чисто логическом, сугубо информативном плане. Напротив, английский и французский языки не сочли нужным наличием специальной лексемы фиксировать несущественные оттенки смысла: для этого вполне достаточно и контекста, а на уровне лексически релевантного выражения для этих языков важнее не различия, а, наоборот, их общая суть, с точки зрения логики.

Еще большую степень конкретизации демонстрирует китайский язык. Например, в этом языке, по утверждению Тань Аошуан, расчлененно представлено семантическое пространство, покрываемое одним русским глаголом жить. В русском языке этот глагол в равной степени применим для выражения существования, нахождения и образа существования. Ср.:

а. Старик еще живет;

б. Старик живет в Москве;

в. Старик плохо живет.

Значение 'жить' в этих фразах по-китайски передается тремя разными глаголами. Это глагол-иероглиф huo с детерминативом "вода" и значением физического существования; глагол-иероглиф zhu с детерминативом "человек", семантически связанный с постоянным местонахождением человека, т. е. с некоторым ограниченным пространством, и глагол-иероглиф guo с детерминативом "движение", имеющий значение 'прожить' (ср. идею В.Н. Топорова об "освоении пространства").

Таким образом, вышеприведенным русским фразам соответствуют китайские фразы:

а. Laotur hai huo zhe;

б. Laotour zhu zai Mosike;

в. Laotour rizi (shenghuo) guo de bu hao

букв. 'У старика дни (жизнь) проходят плохо'.

В последней фразе с оценочной конструкцией объектом оценки выступают rizi "дни" или shenghuo "жизнь". Поскольку старик является агенсом по отношению к guo "проходить", дни или жизнь выступают как пройденное, причем пройденное плохо.

По отношению к глаголу huo подобный аксиологический оператор можно применить только в случае, когда объектом оценки выступает совокупность прожитых лет, т. е. весь жизненный цикл человека. Тогда можно сказать:

Wo zh yi beizi zong suan huo de hai keyi (bucuo)

Я свою жизнь в целом все же прожил неплохо.

(букв. 'Моя жизнь в целом жилась неплохо')

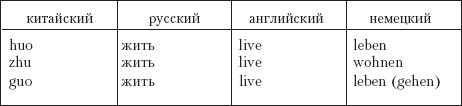

Различия, которые мы наблюдаем при сравнении китайского языка с русским, обнаруживаются и при сопоставлении с другими европейскими языками. В таблице приведены глаголы, выражающие соответствующие понятия в китайском и трех европейских языках.

По данным таблицы видно, что в отношении глаголов, связанных со значением 'жить', к китайскому языку ближе всего немецкий [Тань 2004: 14–15].

2.2. Синтетичность / аналитичность. Этот принцип связан с предыдущим. Так, лексика русского языка ориентирована на целостное представление явления или события в пределах одного слова. Во фразе: Она сбежала по лестнице – в глаголе сбежала, помимо общей идеи движения, выражено и направление движения вниз (приставка с-), и способ действия (корень – беж-).

По-французски та же фраза будет звучать: Elle descendit l'escalier en courant – буквально 'она сошла (de-scendit) по лестнице бегом' (en courant – точнее 'в беге'), т. е. в глаголе, помимо движения, выражена только идея направления вниз, а идея способа действия передана другим словом – существительным. В английском же языке: She ran down the stairs – буквально 'она сбежала вниз по лестнице', напротив, в глаголе, помимо общей идеи движения, выражен только способ действия (корень run), а другим словом – наречием передано уже направление вниз.

Но и во французском, и в английском языках, в сравнении с русским, ситуация передается расчлененно, т. е. аналитически. Причем подчеркнем, что здесь аналитичность – лексическая, не грамматическая, хотя, конечно же, она связана и с грамматическим аналитизмом этих языков.

Это же противопоставление синкретизма русского слова расчлененности и аналитизму слова английского или французского выражается в ряде случаев, когда одному русскому глаголу в этих языках соответствует устойчивое словосочетание десемантизованного глагола (в первоначальном несвязочном значении 'быть', 'стать', 'получать', 'иметь' и пр.), передающего общую идею действия или состояния, с конкретизирующим существительным или прилагательным: болеть – be ill, бояться – be afraid of, заботиться – take care of и пр.

В качестве некоторого обобщения отметим, что синкретичный способ передачи действия или события, присущий русскому языку, в чем-то более архаичен, так как он сохраняет некоторые элементы образности, символичности, тогда как аналитичный способ тяготеет к абстрактно-логическому, более рационалистическому типу представления информации в слове, которому свойственно подчеркивать только логическую суть действия или события и не обращать внимание на несущественное. Так, для передачи идеи местонахождения вполне достаточно использовать слово, в обобщенном виде выражающее эту идею – например, находиться. Сказать же о стакане, что он на столе стоит, а о книге, что она на столе – лежит, есть избыточная образно-метафорическая квалификация данного действия, в которую "попадает" зачем-то и образ самого предмета (это ничего существенного, с логической точки зрения, в информацию об этом действии не добавляет).

2.3. Лексикализованность / грамматикализованность. Этот принцип тоже коррелирует с двумя предыдущими, как бы являясь их формально-языковой основой. Выше уже было сказано, что лексика и грамматика противопоставлены не содержательно, а как разные способы выражения смысла. Однако эти способы не равноценны: грамматический способ передает информацию о мире в силу своей языковой специфики в более формализованном, схематизированном виде, чем лексический, которому присуще тяготение к конкретно-чувственной репрезентации предмета, признака или действия.

Так, одной из ярких примет семантических процессов во французском и английском языках является тенденция к десемантизации глаголов, выражающих основные действия или состояния – быть, иметь, получать, брать, делать и пр.: они либо становятся лексически полузнаменательными показателями при существительных и глаголах, выражающих основное лексическое значение: take part 'брать часть', т. е. 'участвовать', be late 'быть поздним', т. е. 'опаздывать', либо полностью десемантизуются в роли морфологических показателей форм времени: have read 'прочитал' (перфект). В русском же языке либо аналогичные глагольные показатели сохраняют лексическое значение – принимать участие, потому что они фразеологизованы, либо вообще используется полноценная лексическая единица – участвовать.

Поэтому если по-французски и по-русски мы скажем одинаково – иметь право, то с другими существительными по-французски можно иметь любое понятие: высокие достоинства, хорошую репутацию, сильную боль и пр. А по-русски здесь будет лексикализация, т. е. использование при каждом существительном "своего" глагола – высокими достоинствами мы обладаем, хорошей репутацией пользуемся, а сильную боль испытываем.

На уровне имен неполная или полная десемантизация выражается, например, в том, что во французском языке возможно использование десемантизованных метафорических существительных со снятой образностью в типовых контекстах нераспределенно, т. е. свободно, в абстрактном значении – 'много', 'мало' и т. п. Так, существительное paquet 'кипа, связка, пакет' может регулярно использоваться в сочетании с любым конкретным существительным для обозначения множества – paquet de hommes (буквально 'пакет людей', т. е. просто 'множество людей'), paquet de mer (буквально 'пакет моря', т. е. 'сильный плеск (морской) воды') и пр. В русском языке каждое конкретное существительное "требует" своего субстантивного обозначения множества: масса людей, но гора песка, но куча яблок, но море времени; и при этом образ сохраняется за счет того, что выбор слова для обозначения множества связан с семантикой управляемого существительного – нельзя *куча воды. Это также лексикализованный способ обозначения данного смысла.

То же можно отметить и в сфере прилагательных. Так, французское прилагательное plein, прямое значение которого 'полный' подверглось десемантизации и стало означать просто либо 'наличие / отсутствие чего-либо', либо 'большое количество', в этой роли присоединяется к любому существительному: en pleine rue – 'посреди улицы, т. е. на людях', en plein air – 'на свежем воздухе, т. е. много воздуха', en plein vent – 'под открытым небом, т. е. много неба, или на ветру', и даже: en plein hiver – 'среди зимы' en plein conseil – 'во время заседания', en pleine activite – 'в разгар деятельности'.

Наблюдается десемантизация и в предикативном прилагательном или глаголе. Русская фраза В этой части города есть (имеется) много парков по-французски передается с помощью предикатива on voit 'видно (видны)': Dans cette partie de ville on voit beaocoup de jardin – буквально 'в этой части города виднеется (видно) много театров'. Правда, по-русски мы тоже можем сказать, например: В этой части города видна высокая башня, но тогда предикатив видна обязательно сохранит свое лексическое значение.

Десемантизации по линии формальной грамматикализации во французском языке может подвергаться и метонимия: так, по-французски вполне нормально и нейтрально звучит, например, в начале предложения Un jeunesse… (буквально 'одна, некая юность') в смысле 'одна юная девушка'. По-русски такое, конечно, тоже возможно, но только в специализированном, например, поэтическом контексте, где это употребление будет обладать сильной стилистической маркированностью. Ср., например: Если бы молодость (причем не обязательно именно 'молодая девушка' но вообще – 'молодой человек') знала, если бы старость могла… Как считает В.Г. Гак, метонимия как замена целого частью утрачивает во французском языке экспрессивную функцию, потому что грамматикализуется, становится общеязыковым приемом построения высказывания.

Можно утверждать, что французский язык располагает устойчивой моделью десемантизации, формализации метафорических и метонимических конкретных значений, превращения их в обобщенные выразители логически "чистого", свободного от избыточных образных наслоений смысла. Снова мы можем говорить о большей конкретности, образности, "лексичности" русского слова в сравнении с французским.

Это же подтверждается и обобщением В.Г. Гака по поводу различий между характером русской и французской синонимии: "русские синонимы содержательны, они различаются оттенками значений, реализуемых в речи. Французские синонимы часто – тождественные знаки, их различия в речи не реализуются, а нейтрализуются".

2.4. "Глагольность"/"предметность". Разные языки по-разному видят структуру события, при концептуализации которого акцент может делаться либо на само действие, либо, напротив, на его актанты, т. е. на участников события.

Русский язык демонстрирует стремление акцентировать глагол как основу структуры события. Это выражается, например, в наличии такой категории, как способ глагольного действия. В русском языке существуют типовые модели образования с помощью приставок и суффиксов и их разнообразных комбинаций на базе одного исходного глагола целого "пучка" производных слов (от 13 до 16) с разными оттенками смысла: начинательности, неполноты действия, итеративности, собирательности и пр.: побегать, забегать, набегаться, недобегать, перебегать, сбегаться, разбегаться и пр., что без потери смысла не передаваемо средствами западных аналитических языков.

Глагольность русского языка также проявляется в уже анализированной выше тенденции избыточно лексикализовывать глагольный показатель с общим значением 'делать, совершать' в зависимости от конкретной семантики присоединяемого существительного: сотворить (молитву), совершить (прогулку), слепить (снеговика), задать (вопрос) и пр., которым соответствует, например, во французском языке один глагол – faire.

Французский же язык, при наличии тенденции к десемантизации глагола, напротив, вынужден переносить семантический акцент при описании структуры события на имя – un promenade, un priere, un pates, раз все они не "творятся, совершаются, слепляются", а только "делаются". По мнению В.Г. Гака, глагол во французском языке используется не для обозначения понятия, а для грамматических функций, он выполняет чисто структурную роль в предложении и обнаруживает ослабление лексического, номинативного значения.

Именно поэтому многие характеристики, передаваемые в русском языке глаголами, передаются в английском и французском описательно, существительными – 'сошла в беге', вместо 'сбежала'. В свою очередь, субъект, вообще имя существительное, более активно как раз в западных языках, потому что оно семантически нагружается из-за "грамматикализованности", абстрактно-логической обобщенности глагола.