Популярно и увлекательно рассказано о формировании Антарктиды, истории открытия и методах исследования ее, строении ледяного континента, условиях работы советских и зарубежных научных станций, об экспедициях в глубь континента, о животном мире Антарктиды и обитателях вод океана. Приведены примеры международного сотрудничества в Антарктиде по программе Международного геофизического года, Международного полярного года и др., а также взаимной помощи при экстремальных ситуациях.

Для широкого круга читателей разных возрастов и профессий.

Содержание:

ПРЕДИСЛОВИЕ 1

ОТПЛЫТИЕ 1

РОЖДЕНИЕ - АНТАРКТИДЫ 2

РАЗМЫШЛЕНИЯ У КАРТЫ АНТАРКТИДЫ 7

ГЕОФИЗИКА – ГЛАВНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ АНТАРКТИДЫ 11

ВЕЛИКИЙ ЛЕДЯНОЙ КОНТИНЕНТ 13

ПОЛЮС АБСОЛЮТНОГО ХОЛОДА 17

ВСЮДУ ЖИЗНЬ 18

ИНТЕРЕС К АНТАРКТИДЕ ПОВЫШАЕТСЯ 20

ЮЖНЫЙ ПОЛЮС 23

АНТАРКТИДА – КОНТИНЕНТ ДРУЖБЫ 26

ЮЖНЫЙ ОКЕАН 31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 35

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ 35

Примечания 35

НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ ГРУШИНСКИЙ, АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ ДРАЛКИН

АНТАРКТИДА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Об Антарктиде написано много книг – и научных монографий, и научно-популярных, однако на полках магазинов Вы их не найдете. Это свидетельствует о неизменном интересе читателя к проблемам шестого континента, результатам его исследований, необычности условий на нем.

Начинается рассказ с небольшого раздела, в котором авторы попытались передать эмоциональную обстановку отплытия в далекую экспедицию. Раздел этот относится ко второй Антарктической экспедиции, которая отправлялась на дизель-электроходе "Обь" для смены зимовочного отряда первой экспедиции и для гидрологических и геофизических работ в Южном океане.

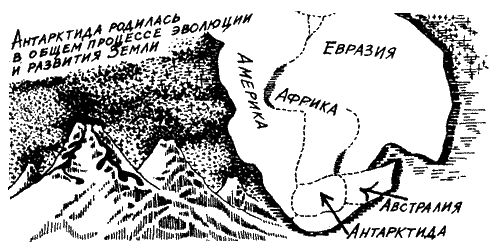

Большой интерес представляет вопрос о месте Антарктиды в семье других континентов. Уже на ранних этапах исследования Антарктиды там был обнаружен каменный уголь. В дальнейшем это подтвердилось. Более того, по оценкам некоторых геологов каменного угля в недрах Антарктиды содержится больше, чем на других континентах. Это значит, что было время, когда Антарктида имела теплый климат и была покрыта пышной растительностью. Возникает вопрос, как случилось, что она превратилась в континент, покрытый льдом мощностью до 4 км? Почему произошло такое изменение климата? Переместилась ли она к полюсу или произошло общее оледенение, сохранившееся в Антарктиде до наших дней? Ответы на эти вопросы таятся в истории развития материка Антарктида. Им авторы посвятили раздел, который называется "Рождение Антарктиды". В середине 50-х годов, когда начиналась подготовка ко второму Международному геофизическому году (МГГ) и активному исследованию Южной полярной области, было получено новое подтверждение идей о том, что континенты не занимают стабильные места, а перемещаются, и что было время, когда Антарктида составляла вместе с Африкой, Южной Америкой, Индией и Австралией единый праконтинент Гондвану. 300–350 млн. лет назад в каменноугольный период этот праматерик располагался так, что Антарктида лежала в умеренном, а частично в тропическом поясах. Кроме того, и климат Земли был много теплее. В последующем Гондвана раскололась на современные материки, которые разошлись так, что Антарктида переместилась к полюсу. Происходило охлаждение климата, случались оледенения. Из последнего оледенения Антарктида так и не вышла.

Антарктида – континент без границ. Континент дружбы. Работу и взаимоотношения исследователей регламентирует Договор об Антарктике, по которому все полученные результаты подлежат взаимному обмену, доступны ученым всех стран, ведущих там работы, а окружающая среда и животный мир тщательно охраняются и не допускается ядерное засорение среды. Задачей авторов было предоставить читателю возможно больше разнообразной информации об Антарктике, дать почувствовать своеобразие работы там. Заканчивается книга краткой характеристикой Южного океана и двумя эпизодами пленения кораблей льдами Антарктики, случившимися в середине 50-х годов и через 30 лет. Антарктида была и остается труднодоступным континентом.

ОТПЛЫТИЕ

И ты свершишь плавучие заезды

в те новые и древние места,

Где в небесах другие блещут звезды,

Где свет лиет созвездие Креста…

К отплытию И.А.Гончарова

на фрегате "Паллада"

В. Г. Бенедиктов

Пробежали последние фонари перрона. Весело постукивая на стрелках, поезд набирал скорость. Промелькнули дома, пересечения дорог, очередь машин у шлагбаума… и вот вагон начал ровно перебирать стыки рельсов.

За окном – темнеющие в сумерках поля, леса, уже лишенные листвы, серое осеннее подмосковное небо.

Вспомнился Блок: "Тоска дорожная, железная, свистела, сердце надрывая".

Странное это чувство: и радостно, что впереди так много интересного, неведомого, и грустно. Кто раз покорился Музе дальних странствий – остается верен ей навсегда…

И вот мы на корабле. "Обь" стоит у Калининградского причала. Идет погрузка. Разборные щитовые дома для зимовщиков Мирного, вездеходы, части самолета ЛИ-2, бесчисленные бочки горючего и для полярной электростанции, и для самолетов, какие-то тюки – все это поглощают емкие трюмы "Оби". На высокой площадке, на юте, раскрепляют вертолет. Научные отряды оборудуют свои лаборатории, крепят и монтируют аппаратуру, раскладывают по полкам приборы, журналы, книги. Погрузкой руководит высокий, светловолосый, расторопный, корректный старший помощник капитана Николай Михайлович Свиридов.

Постоянно слышен зычный голос боцмана В. Сапронова. Порой появляется Иван Александрович Ман – наш капитан. Большой, спокойный, уверенный, немного медлительный – он вносит порядок одним своим видом. Изредка приходит начальник морской части экспедиции профессор Игорь Владиславович Максимов – очень интеллигентный, нервный, немного неуверенный в себе. Он большую часть времени работает в своей огромной командирской каюте на полубаке. Снует, пытается чем-то помочь и приносит всякие новости ученый секретарь Соломон Борисович Слевич. Он преподаватель политэкономии из мореходного училища им. С. О. Макарова в Ленинграде. Уже много позже мы стали хорошими друзьями.

За погрузкой для зимовки досматривает Алексей Федорович Трешников – начальник новой зимовки в Антарктиде, сменяющий Михаила Михайловича Сомова. Он, как и Ман, большой и спокойный.

Под лабораторию нам отвели помещение в пятом твиндеке – примерно посередине между средней частью корабля и кормой. Попытки получить помещение ближе к центру тяжести корабля, где располагается гиро-компасная, успехом не увенчались. Это был второй рейс. Предыдущий отряд смирился с этой лабораторией. Отвоевать что-либо новое теперь просто невозможно. Вход в лабораторию рядом с трапом на палубу. Дальше к корме за лабораторий размещается кубрик младшего научного состава. Там поселили почти весь наш отряд: В. А. Гладуна, И. А. Епишина, П. А. Строева, А. М. Дунаева.

Все эти помещения по первоначальному назначению, пока "Обь" не стала научным судном, были грузовыми трюмами без иллюминаторов и с плохой вентиляцией. Меня поместили с третьим механиком Вадимом Козловым в каюте на главной палубе по левому борту.

Монтаж основной аппаратуры: двух маятниковых приборов и кварцевых часов с пультом управления – закончился быстро, и когда прекратились гомон, толчки и вибрации, мы начали опорные гравиметрические наблюдения. От них в значительной мере зависел успех дальнейших работ. Впрочем, основные опорные наблюдения были сделаны еще в Москве, на нашем исходном пункте в гравиметрическом подвале обсерватории на Красной Пресне.

На 15 ч 6-го ноября назначен прощальный митинг. Проводы были торжественными. Шутка ли! Экспедиция отправляется в Антарктиду. Правда, это вторая экспедиция, первая работала в прошлом году. У той были преимущества первооткрывателей, а эта – более фундаментальная. Она открывала Международный геофизический год (1957–1958 гг.) и должна была построить главную советскую полярную станцию – Мирный, а также начать выполнение основной научной программы МГГ.

Итак, в 15 ч начался митинг. Весь пирс и площадь перед ним заполнены народом. Здесь были рабочие порта, своими руками снаряжавшие корабль, представители трудящихся города.

На трибуне – руководство города и экспедиции. Прочувственные слова говорят И. А. Ман, А. Ф. Трешников, И. В. Максимов. Они пожелали экспедиции счастливого плавания, семи футов под килем, научных достижений во славу советской науки. Народ разошелся.

Ритуал соблюден. Но корабль – не готов. Настала ночь. Мы еще у пирса.

Утро 7 ноября. Мы сидим в кают-компании, завтракаем и в иллюминаторы видим Калининград.

Так или иначе, в день Октябрьской революции, 7 ноября 1956 г. в 16 ч. наш корабль отдал швартовы и медленно отвалил от причала. Плавание началось.

Вечереет. Идем малым ходом к выходу из залива. Медленно плывут назад дома города, причалы, доки, портальные краны. Стоящие у причалов и встречные суда приветствуют нас протяжными гудками – желают счастливого плавания. Мы отвечаем. Над заливом стоит почти непрерывный вой корабельных гудков. Мощный форштевень корабля не спеша режет свинцовую воду и отваливает ее с ритмичными всплесками белыми пенистыми слоями, совсем как плуг своим лемехом отваливает от борозды пласты земли. Как-то сразу стали осмысленны выражения "Пахари моря", "Бороздить моря".

Гудки все реже, залив шире, на берегах зажигаются огни. "Средний вперед!" Выходим из залива. Крепчает ветер. Ритм отвалов водяных пластов сбивается волной. Непередаваемое чувство радостной свободы перекрыло грусть разлуки.

Тем временем в сумерках исчезли берега и вскоре пропали огни. Мы остались наедине с морем.

Позвали к ужину. Ужин вдвойне торжественный. 7 ноября весь день работали, но вечером был праздник. И выход в рейс – тоже праздник. Вечер перешел в ночь.

Вышел на палубу, темень непроглядная. Палуба уходит из-под ног. Крепко держусь за поручни. Нос корабля то поднимается на волну, то куда-то проваливается. Штормовой ветер срывает, подхватывает пенные брызги, окатывает ими палубу. Неприветливо встречает нас ноябрьская Балтика.

К утру шторм утих. Волнение улеглось, и только редкие брызги срываются с гребешков зеленых волн. Корабль полным ходом режет бутылочно-зеленые воды Балтики.

В Кильском канале на малом ходу мы начали юстировку приборов и первые рабочие наблюдения.

До Антарктиды плыть не менее месяца. Пока мы в пути – подумаем о том, что такое Антарктида, как она сформировалась в процессе эволюции Земли, как ее открыли и что она представляет собой сейчас.

РОЖДЕНИЕ

АНТАРКТИДЫ

Научная гипотеза всегда

выходит за пределы фактов,

послуживших основой для ее

построения.

В. И. Вернадский

История эволюции Земли

Антарктида родилась в общем процессе эволюции и развития Земли, образования и обособления континентов и океанов. История Земли, в которую люди могут заглянуть, насчитывает около 570 млн. лет, т. е. составляет приблизительно восьмую часть ее возраста. Это тот период, когда на Земле уже существовали та или иная форма жизни, те или иные живые организмы, останки которых или слагают целые слои Земли, или попадаются в них и позволяют своим присутствием установить их возраст. Геологи знают и более древние, архейские породы, возраст которых достигает 4,5 млрд. лет, но это так называемые "глухие" слои, не содержащие летописи эволюции Земли.

Горные породы, слагающие земную кору, делятся на магматические, образовавшиеся в результате охлаждения и затвердевания жидкой магмы либо на поверхности Земли, либо в земных недрах, осадочные, накопившиеся в результате химического или механического выпадения осадка из воды или воздуха, жизнедеятельности животных и растительных организмов или переотложения продуктов разрушения других горных пород, и метаморфические, образовавшиеся в процессе существенного изменения осадочных и магматических пород под действием высоких давления и температуры. К первым относятся, например, граниты и базальты, ко вторым – известняки, пески и глины, к третьим – мраморы, сланцы и гнейсы.

В процессе жизни Земли ее поверхность – земная кора – испытывает различные движения: опускания, поднятия, горизонтальные сдвиги. При этом слои, ранее залегавшие горизонтально, часто сминаются в складки. Возникает то сложное строение верхних слоев Земли, которое и наблюдают геологи. Часто горные породы образуют ряд последовательных складок, как бы волн. Вогнутые складки получили название синклиналей, выпуклые – антиклиналей.

Сравнительно узкие и протяженные области Земли, в которых происходили длительное интенсивное прогибание и накопление мощных (до 20 км) толщ осадочных пород, образование складок и разрывов, активная вулканическая деятельность, а позже общее воздымание и горообразование, получили название геосинклиналей, или складчатых геосинклинальных поясов.

Складчатые пояса разделяют обширные (несколько млн. км) области земной коры, отличающиеся более спокойным режимом тектонических движений, называемые кратонами или платформами. В их строении большей частью четко различаются два структурных этажа: фундамент, образованный комплексами пород докембрия или палеозоя, сильно метаморфизованных, смятых в складки и прорванных магматическими породами, и платформенный, или осадочный, чехол, сложенный преимущественно осадочными породами сравнительно небольшой (в среднем 3–4 км) мощности, слабо смятыми в пологие складки.

В пределах платформ выделяются щиты – участки, на которых фундамент платформы обнажается на земной поверхности, и плиты – участки, на которых фундамент закрыт осадочным чехлом.

Кратоны занимают большую часть континентов и дна океанов. В пределах первых они образуют два ряда: северный – включает в себя Северо-Американский, Восточно-Европейский, Сибирский и (условно) Китайско-Корейский кратоны, южный – Южно-Американский, Африкано-Аравийский, Индостанский, Австралийский и Антарктический.

К складчатым геосинклинальным поясам относятся, например, Альпы, Крым, Кавказ, Копетдаг, Памир, Гималаи в Евразии, Анды и Кордильеры в Южной и Северной Америке, Риф и Телль-Атлас в Африке и многие другие горные системы.

Казалось бы, осадочные слои земной коры должны залегать горизонтально и в хронологической последовательности. Однако тектонические движения различных направленности и интенсивности, особенно сильные в геосинклинальных поясах, часто сминают эти горизонтальные слои, нарушают их расположение, порой ставят их вертикально и даже могут запрокинуть так, что более древние породы будут лежать в разрезе выше более молодых (явление шарьяжа).

Возраст пластов определяется по содержащимся в них окаменелым остовам живых организмов. Есть целая наука – палеонтология, изучающая, когда, какие организмы и как долго жили. Этой наукой установлена приблизительная шкала времени различных циклов развития Земли и их последовательности. Нам она понадобится, когда мы будем говорить об образовании и эволюции Антарктиды.

Вся история земной коры делится на зоны, эры, периоды (табл. 1) и эпохи.