Тюлений промысел

Тюленьим промыслом занимаются не только эскимосы, чукчи и ненцы, но для охоты на тюленей в арктические моря приезжают на специальных судах и норвежцы, англичане, а также советские промышленники.

Поморы-промышленники занимаются тюленьим промыслом с давних времен. Промысел ведется "кустарным" способом. Промышленники, объединившись в небольшие артели, отправляются по льду с лодками на поиски тюленьих "залежек". Тюлений промысел (кустарный) связан с большими опасностями. Льды могут раздавить и потопить лодку, шторм может угнать ее в открытое море. Прежде гибло много поморов на тюленьем промысле.

Но теперь кустарный способ охоты на тюленя заменяется охотой на ледоколах и моторных ботах.

Прежде, при кустарном способе охоты промышленники уходили в море на лодках месяца на два. На это время артель брала с собой и провизии. Устроившись где-нибудь на льдине, промышленники отравлялись по-двое на разведки. Это называлось идти в хоз . Хоз - это собственно мешок с провизией, который брали с собой промышленники, отправляясь на разведки зверя.

Чтобы итти в хоз, надо было быть человеком смелым. В пути часто приходилось перебираться через трещины и полыньи. Иногда нужно было переходить на лыжах по шуге , густой ледяной каше, плавающей между льдинами.

Отыскав залежку тюленей, промышленники оповещали товарищей и затем все шли на охоту. Все одевали белые балахоны или совики, чтобы не выделяться резко на льду. Приблизившись незаметно к юрову, промышленники должны были прежде всего убить "часовых", или сторожей. При всей своей пассивности, благодаря которой слово "тюлень" сделалось нарицательным, тюлени не лишены чувства некоторой общественности. Засыпая, они выделяют для охраны несколько сторожей, которые не спят и в случае опасности криком будят спящее стадо.

Поэтому первая задача промышленников - по возможности быстро и без шума "снять" часовых.

Когда часовые убиты, не успев дать сигнала тревоги, тюлени почти в руках промышленников. Треск выстрелов и трепетание раненого соседа - все это нисколько не тревожит полусонных зверей. Порой какой-нибудь любопытный тюлень, превозмогая дремоту, поднимает усталую голову, но видя, что часовой лежит на своем месте, преспокойно опять погружается в сон.

Охота на тюленей носит характер настоящей бойни. Беспомощные животные, в особенности молодые тюленята, испуганными глазами смотрят на приближающихся охотников и издают жалобное блеяние, похожее на плач ребенка. Раньше помор-промышленник убивал в среднем 15–20 тюленей. С тюленей на льду же сдирали кожу и вырезали сало, а самую тушу оставляли на поживу птицам.

В настоящее время "кустарный" способ охоты на тюленей вытесняется более современным способом - охотой на ледоколах с помощью самолетов.

Вместо утлого суденышка, на котором прежде промышленники выходили в море на промысел, они отправляются теперь на мощных ледоколах, не боящихся льдов. Вместо пеших разведчиков теперь разведочный аэроплан высматривает лежбища тюленей и по радио дает знать на ледокол, где обнаружена залежка.

Ледокол идет в указанный район и высаживает на лед целый отряд охотников. Стрелки, все в белых балахонах, рассыпаются "в цепь", как солдаты на позиции, и окружают все стадо. В несколько минут тюлени перебиты, и охотники идут дальше.

Вслед за отрядом стрелков идет отряд "снимальщиков". У снимальщиков в руках, вместо ружей длинные багры и большие острые ножи.

Подойдя к перебитому стаду, снимальщики берут тюленей за ласты, переворачивают туши на спину и ловкими быстрыми движениями снимают с тюленей шкуру вместе с подкожным слоем жира (слой жира бывает иногда до 10 сантиметров). Через несколько минут на льду остаются только темные красные куски мяса - "раушки". Их оставляют на льду, а шкуру надевают на багор и стаскивают в одну кучу - "выргут".

Ледокол обходит постепенно "выргуты" и грузит шкуры на палубу. Затем от шкур очищается жир, который перетапливается и идет на продажу, после чего они поступают в выделку на кожевенные заводы.

Ежегодно нашими промышленниками (кустарями и ледоколами) убивается в среднем 100–150 тысяч тюленей.

За последние годы тюленей стало значительно меньше, чем прежде. Советское правительство, в целях охраны тюленьих стад запрещает бить новорожденных тюленят, но норвежские промышленники не считаются с этим законом и хищнически истребляют тюлений молодняк.

Моржовый промысел

Моржовый промысел распространен в настоящее время преимущественно около берегов Аляски, Чукотки и на острове Врангеля. В Баренцовом море моржи встречаются сравнительно редко. Прежде было много моржей и в Баренцовом море, но теперь они здесь почти истреблены или откочевали на восток.

Моржовый промысел у нас сосредоточен, главным образом, около берегов Новой Земли, у Югорского Шара и в Карском море.

Моржей чаще всего бьют из ружей пулями на льду или на береговых лежбищах, куда моржи вылезают целым стадом поспать и погреться на солнышке.

Охота на моржей не так безопасна, как охота на тюленей. Морж - зверь не только сильный, но и смелый. Он вооружен двумя большими клыками-бивнями. Раненый морж бросается на лодку и опрокидывает ее или пробивает клыком. Лет 30 назад на острове Колгуеве был такой случай: два брата ненца отправились в лодке промышлять зверя. Один из братьев сидел на корме и греб кормовым веслом, а другой брат стоял с ружьем на носу лодки. Увидав моржиху с морженком, ненец выстрелил ей в голову. Моржиха бросилась на лодку, и в тот момент, когда сидевший на корме ненец выпрыгнул на льдину, моржиха опрокинула лодку, и стрелок очутился в воде. Моржиха моментально бросилась на него, схватила его своим ластом и так стиснула, что у него захрустели кости. С своей добычей моржиха быстро нырнула на дно.

Однако кровь из раны, видимо, стала заливать ей легкие, и моржиха снова поднялась на поверхность и выпустила свою жертву. Ненец пришел в себя и поплыл к краю льдины. Брат подал ему весло и вытащил его на лед.

На моржей охотятся не только ради их кожи и жира, но и ради их клыков или "кости". Моржевая кость находит хороший сбыт. Она заменяет во многих случаях слоновую "кость", и из нее приготовляют искусственные зубы.

Белуший промысел

Среди наших поморов-промышленников развит также еще белуший промысел , или охота на белух .

Белуха это морское животное из семейства китовых. Она белого цвета (за что и получила свое название), длина ее от двух до шести метров.

Белуху ловят, главным образом, ради сала и кожи. Кожа белух идет на выделку подметок и приводных ремней. Больше всего промышляют белух в северных морях около Новой Земли и острова Колгуева. Ловят белух сетями. Для этого промышленники выезжают в море на нескольких карбасах. Промышленники, завидев стадо белух, начинают окружать стадо с двух сторон. Две передовые лодки, съезжаясь, становится рядом. За ними становятся две следующие лодки, причем одна из них отступает несколько вправо, а другая - влево. Дальше в таком же порядке становится третья пара. Лодки образуют как бы расходящуюся лестницу. Лодки становятся друг от друга на расстоянии двухсот метров, так чтобы между двумя лодками поместился невод. Когда невода опущены в воду, их связывают вместе, и таким образом все сети составляют как бы один невод больше километра длиной.

Когда невода связаны, карбасы начинают съезжаться, сначала более отдаленные, а затем и более сближенные. Две последние лодки, съехавшись, соединяют концы невода, так что неводы образуют один большой замкнутый круг. Внутри этого круга находятся лодки и стало белух. Все лодки, выстроившись в ряд, начинают гнать зверя в одну сторону, к двум последним лодкам, с которых опускают в воду другой невод метров в двести и делают из него второй - малый круг.

Зверь, чувствуя, что он попал в плен, ищет выхода. Но выхода нет, так как сети опущены на глубину более десяти метров, а на такую глубину белуха нырнуть не может.

В это время промышленники готовятся к бою. Они громко кричат, чтобы заставить зверей в панике разныряться и разные стороны, и держат в руках кутила и пешни , или "спицы". Кутило - это копье, привязанное к веревке. Как только на поверхности воды показывается белая спина зверя, промышленник пускает в зверя кутило, или, как говорят, "принимает зверя на кутило".

Белуха, раненная кутилом, пробует ускользнуть, но веревка от кутила привязана к лодке и не дает уйти зверю. Раненый зверь с кутилом в спине вертится около лодки. Как только он высовывает голову, чтобы глотнуть свежего воздуха, промышленник всаживает белухе в рот "спицу", т. е. железную пешню, насаженную на палку.

После того как все белухи оказываются перебитыми, невода подтягиваются к берегу, белушьи туши вытаскивают из воды и начинают "свежевать": сдирают кожу и вырезывают сало. Каждая белуха дает до 3000 кг жира. Белушье сало считается лучше тюленьего и китового.

Китовый промысел

Китобойный промысел на Севере производится главным образом около берегов Гренландии, а ранее китов били около Шпицбергена. Летом на Шпицберген прежде приезжало несколько тысяч китобоев, так как охота на китов давала большой доход. Крупные гренландские киты дают до 30 тонн жира, или ворвани, стоимостью приблизительно в 8000 рублей.

Доходность китобойного промысла вызвала хищническое истребление этой интересной породы морских животных. Вследствие этого китобойный промысел за последние 30–40 лет значительно сократился и утратил свое прежнее значение. Лет 50 назад в Арктике ежегодно убивали свыше 3000 китов, в настоящее же время всего лишь несколько десятков. Теперь китобои ездят промышлять китов в далекую Антарктику. Но надо думать, что и в Антарктике киты будут истреблены, если не будут приняты меры сокращения аппетитов капиталистических хищников. В прежнее время охота на китов была сопряжена с большой опасностью. Надо было близко подъехать на маленькой лодке к плывущему киту, и с большой силой бросить в кита гарпун, привязанный на веревке. В тот момент, когда гарпун вонзался в тело кита, нужно было моментально отъехать от раненого кита, чтобы он не мог потопить лодки своим хвостом. В то же время надо было быстро разматывать веревку от гарпуна, так как разъяренный кит начинал метаться в предсмертной судороге и глубоко нырял в воду, чтобы освободиться от гарпуна. Если веревка от гарпуна была недостаточно спущена за борт лодки, кит мог увлечь за собой в глубину всю лодку со всеми ее пассажирами. Теперь для ловли китов служат небольшие пароходы. На носу китобойного парохода укреплена небольшая пушка, выбрасывающая гарпун на большое расстояние. Гарпун, уносящий с собой прикрепленный на пароходе тросс (канат), глубоко вонзается в тело кита. На конце гарпуна находится разрывная граната, которая и разрывается в теле кита. Страшно израненное животное ныряет в глубину и тащит за собой на буксире пароход. Но вскоре кит выплывает на поверхность подышать и тут же издыхает. С мертвого кита снимают жир и китовый ус. Все же остальное бросают. Большой кит дает до 30 тонн жира (ворвани) и до двух тонн китового уса.

"Птичий" промысел

В Арктике развита также охота на птиц - гусей, уток, полярных куропаток; многие промышленники занимаются также сбором птичьих яиц и гагачьего пуха.

В Советском секторе Арктики центром "птичьего" промысла являются, главным образом, Новая Земля и отчасти остров Колгуев. Охотой на гусей занимаются также туземцы полярной тундры в Сибири (в Туруханском крае, в устье Лены). Но всюду охота ведется первобытным способом, и полярная птица служит только пищей для самих жителей Заполярья.

Между тем необъятные просторы полярной тундры, населенные миллионами птиц, могли бы давать большое количество гусей, уток и других птиц на советский рынок. Ненцы и русские промышленники иногда убивают огромное количество гусей. В таких случаях промышленники разрывают торфяной покров тундры и, дойдя до мерзлого слоя, складывают птицу грудой в виде копны. Затем эту кучу обкладывают мохом; и в таком виде битая птица сохраняется до зимы, когда за ней приезжают на оленях.

Точно так же кустарным способом ведется и сбор птичьих яиц (кайр, чаек, люриков, гагар, гусей, гаг). Исследователь "птичьих" базаров в Арктике Г. П. Горбунов говорит, что только на трех "базарах" Новой Зимли (в Малых Кармакулах, в Пуховой губе и в губе Безымянной) можно было бы собирать ежегодно три миллиона яиц без ущерба для этих птичьих базаров. Яйца могли бы итти не только в пищу, но и как промышленное сырье (например на мыловаренное производства).

Хищническим способом ведется и добывание ценного "гагачьего" пуха. Как только гага выложит гнездо пухом и снесет 5–8 яиц, промышленники бьют гагу и забирают из гнезда и пух и яйца. Такой хищнический способ промысла ведет к тому, что гага становится все более и более редкой птицей.

Оленеводство

Полярное оленеводство занимает совершенно исключительное место по своему экономическому значению для северных народов. Олень, как было указано уже выше, неоценимое богатство севера: от него получаются мясо, шкуры, из которых полярные жители шьют одежду и обувь, и строятся жилища. На обширных пустынных пространствах Заполярья олень и собака пока единственные средства передвижения во всякое время года.

Оленеводство при рациональной постановке может быть большим источником народного дохода. Так, например, в Аляске до 1890 г. не было оленей, и эскимосы занимались только морскими промыслами и охотой. Вследствие почти полного истребления на Аляске зверей среди эскимосов начались голодовки и вымирание.

Тогда один доктор, Джаксон, предложил правительству повести борьбу с голодом среди эскимосов путем ввоза на Аляску с Чукотского полуострова оленей. Но этот план показался правительству настолько абсурдным, что оно отказало в ассигновании денег на покупку оленей. Доктор Джэксон путем подписки собрал около 2000 долларов и приобрел в Сибири в 1891 т. 16 оленей, и в 1692 г. 171 оленя. Ввоз оленей продолжался до 1902 г., когда русское правительство запретило вывоз оленей.

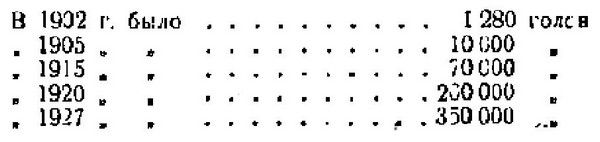

Оленье стадо в Аляске возрастало, как показывают следующие цифры:

Оленное хозяйство возродило эскимосов Аляски и стало источником обогащения капиталистов.

За четверть века оленеводство на Аляске сделалось значительной отраслью промышленности. В настоящее время оленье мясо вывозится в мороженом виде и в виде консервов во все штаты Северной Америки. Ценность экспорта оленьего мяса из Аляски составляет в настоящее время сумму свыше одного миллиона рублей.

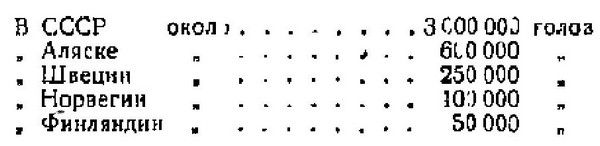

Советская Арктика стоит по числу оленей на первом месте, что видно из приводимой здесь таблицы.

Из 4 миллионов общего количества оленей в арктической области насчитывается:

В Советском секторе Арктики район распространения оленеводства охватывает весь сектор от границ Финляндии вплоть до Берингова пролива. Оленеводство носило у нас преимущественно первобытный, натуральный характер и служило удовлетворению только непосредственных нужд оленеводов - лопарей, ненцев, чукчей и якутов.

Между тем необозримые полярные тундры Советского Союза могли бы свободно прокормить не менее 15 миллионов голов оленей.

Это значит, что тундры стали бы поставщиком большого количества мяса, мехов и кож.

Существовавшая система оленеводческого хозяйства, конечно, не могла создать такого большого стада оленей. Создание крупного стада возможно только путем организации оленеводческих совхозов и колхозов.

Строительство совхозов и коллективизация кочевников-оленеводов настоятельно выдвигают, в свою очередь, необходимость детального обследования заполярных тундр с целью выяснения наилучших пастбищ, необходимость изучения заразных болезней, свирепствующих среди оленей, и других мер. Такие меры уже предпринимаются, и надо надеяться, что оленеводство на нашем севере будет быстро развиваться, так как этому вопросу советское правительство уделяет должное внимание.