Весной, пока еще не зазеленели барханы и долины между ними, пустыня бедна живностью, и пищевые цепи упрощены. Вот в это время сойка и принимает на себя часть врагов, в том числе и хищных птиц, пролетающих над Прибалхашьем. Не раз мы замечали крайнее беспокойство сойки, когда, завидев летящего на бреющем полете болотного либо других луней, она резким, высоко дрожащим криком "тили-ли-ли-ли" как бы предупреждает соседей о приближающейся опасности. И этот сигнал настораживает обитающих рядом жаворонков, славок, пустынного и других видов воробьев, большую песчанку и других мелких животных. Так же подозрительно сойка относится к коршуну, степному орлу, могильнику, курганнику и змееяду.

Однажды мы были свидетелями, как сойка, заметив пролетающего над ее гнездом курганника, взлетела и атаковала его, нанося в пикировании, видимо, ощутимые удары, так как хищник вскоре поспешил удалиться от возбужденной птицы.

Если в районе, где поселился ворон, сойка никогда не встречается, то сосуществование с хищной птицей вполне возможно, поскольку та, как правило, не трогает поблизости от своего гнезда мелких обитателей и по возможности не дает здесь охотиться другим. Мелкие птицы, поселившись по соседству с хищником, как бы находятся под его защитой. Но приведенные примеры относятся к дневному образу жизни. А как же ночью?

Ночью тоже небезопасно. Хоть и лежит покинувший гнездо молодой птенец сойки под зашитой густого куста саксаула или сидит в его ветвях, шевелиться ему не стоит. С наступлением сумерек на смену дневным появляются ночные хищники. Зазевавшийся птенец может попасть в зубы лисицы, ласки, хорька или в острые когти сыча, появляющегося всегда неожиданно и бесшумно. Домовый сыч размерами не превосходит сойку, однако в состоянии утащить в свое логово молодого несмышленыша-сойчонка, вздумавшего устроиться поудобнее. Даже, казалось бы, безобидный с виду ушастый еж тоже не упустит случая, наткнувшись на птенца, полакомиться его нежным мясом. Но, пожалуй, больше всего неприятностей из активных в ночное время животных доставляют кошки, поскольку обладают способностью хорошо лазить по деревьям.

Среди них еще сравнительно недавно первенство принадлежало манулу - обитателю пустынь, в том числе и Южного Прибалхашья. Но этот обладатель красивой и мягкой шкуры подвергся, как и многие его собратья, преследованию и истреблению со стороны человека, отчего попал на страницы Красной книги и вряд ли сейчас представляет угрозу саксаульной сойке.

Иное дело домашняя кошка. Проникая вместе с человеком вглубь пустынь, это самостоятельное животное нередко бросается им на произвол судьбы, особенно часто в период перекочевки. Такие горемыки быстро дичают и становятся поистине бичом для пернатых. Немало птенцов и самих взрослых птиц гибнет в кошачьих когтях.

Много в песчаной пустыне обитает и змей, но не все они опасны для саксаульной сойки. Песчаные удавчики, напоминающие собой длинную сардельку, и чрезвычайно подвижные стрелки могут доставлять неприятности сойкам лишь изредка. Первый, обладая огромной силой, без труда буравит песчаную почву и, проникая в норы грызунов, поедает их детенышей. А стрелка, замаскировавшись в кустике саксаула, терпеливо ждет, пока не появится вздумавшая неосторожно передохнуть в тени этого же кустика какая-либо ящерка. Только крупные экземпляры узорчатого полоза да родственник гремучих змей - щитомордник, обнаружив гнездо и не обращая внимания на беснующихся родителей, заглатывают одно яйцо за другим или также птенцов, а затем, распухшие, долго лежат без движения поблизости от места, где совершили "преступление". Любопытно, что змея никогда не прикасается к неоплодотворенным яйцам, хотя само яйцо для нее является поистине деликатесом. Не исключено, что она улавливает тухлый запах "болтунов", проникающий в мизерных количествах через поры скорлупы. Позже, когда птенцы достигают размеров жаворонка, они уже становятся не по зубам ни полозам, ни щитомордникам.

Быстро растут сойчата. За десять-пятнадцать дней в несколько раз увеличивается их масса. Выкармливая свое потомство преимущественно насекомыми, сойка не упустит случая прихватить зазевавшуюся ящерицу. Чаще это случается ранним утром, пока лучи солнца еще не прогрели остывшую за ночь землю. Выйдя из своих подземных убежищ, пресмыкающиеся, будучи холоднокровными, греются на солнце. И в эти-то часы, пока ящерицы малоподвижны и медлительны, они и становятся легкой добычей соек. В отличие от мелких беспозвоночных, быстро перевариваемых и легко усвояемых, куски мяса ящериц как более сытные позволяют птенцам дольше не ощущать чувство голода.

Для интенсивного роста всегда нужна витаминизированная пища, и сойки приносят своему ненасытному потомству различные растения. Беря у птенцов специально разработанными методами пробы корма, мы находили в них плоды эремурусов, напоминающие внешне зеленую горошину. Эти плоды мясисты, содержат, видимо, немало влаги, которая в пустыне - постоянный дефицит. Сойки охотно собирают и другие семена, причем предпочитают с твердой, толстой оболочкой. Их кожура, видимо, выполняет роль мельничных жерновов. Известно, что птицы не имеют зубов и, чтобы ускорить переваривание растительной пищи, а возможно, и грубой животной, заглатывают камешки, которые помогают раздавливать, размельчать пищу в желудке. Но в пустыне трудно найти камни, а перевеянные многократно и сильно измельченные песчинки слишком малы. Поэтому сойка и заменяет их семенами в твердой кожуре, а также моллюсками, раковины которых содержат известняк, необходимый развивающемуся организму для укрепления костей.

Внутривидовые отношения саксаульной сойки мало известны из-за трудности наблюдений за ней. Обособившаяся пара занимает довольно большой участок. Его размеры составляют в центре ареала полтора километра на километр. А на периферии, где сойки живут разобщенно, величина участка достигает пяти-шести квадратных километров. Границы владений зачастую проходят по вершинам гряд или окраинам больших такыров. Гнезда разных пар удалены одно от другого на полтора-два километра, но иногда их разделяет лишь мощный бархан.

Агрессивность, сопровождающаяся драками самцов, как это случается у отдельных видов птиц, для сойки не характерна. Достаточно появления на вершине саксаула хозяина участка, как вторгшаяся птица тут же удаляется. Хозяин теряет интерес к чужаку и, обежав свои владения, продолжает прерванное занятие.

Семейные пары связаны брачными узами надолго, до тех пор, пока кого-либо из них не унесет смерть. С началом размножения самец, как уже говорилось, часть забот берет полностью на себя: охраняет границы гнездового участка, с появлением в гнезде яиц заботится о самке, затем также активно "поднимает на ноги" потомство.

Как только птенцы покидают ставшее для них тесным и неуютным гнездо, родители уводят их сразу же на вершину какого-нибудь крупного бархана и здесь преподносят им уроки жизни. Птенцы первое время держатся поблизости друг от друга и находятся под бдительным взором одного из родителей. В случае опасности он, издавая сигнал тревоги, заставляет их моментально спрятаться или неподвижно залечь на месте. Птенец, пренебрегший этим правилом, может стать легкой добычей воздушных пиратов. Около месяца взрослые сойки учат молодых добывать насекомых и других животных, разделывать добычу, познавать врагов и способы избежания опасности. Все это постепенно закрепляется в памяти. Достигнув самостоятельности, птенцы разбредаются, но еще долго, даже в зимнюю стужу у них нет-нет да проявляется тяга к себе подобным, и тогда их видишь парами, а то и по три-четыре особи вместе.

Сойка, как уже говорилось, считается птицей молчаливой. Такое мнение сложилось, вероятно, от того, что детально этот вид прежде не изучали. Помимо известного в литературе звонкого, пронзительного "тилиликанья", издаваемого птицей в минуту опасности, нам удалось услышать еще несколько специфичных сигналов. В спокойном состоянии члены семейства "переговариваются" между собой своеобразным "чпиканьем", которое как бы оповещает, где в данный момент находится подающая сигнал птица. В период, когда самки откладывают яйца, самцы начинают, уйдя в укромное место, слегка бормотать, воспроизводя звук, похожий на легкий удар стальным стержнем по жестяному ведру. Этот звук, по-видимому, птица издает в минуту одиночества, но значение его еще не выяснено.

Совершенно особые отношения сложились у сойки с человеком. Пока пустыни оставались неосвоенными и хозяйственная деятельность людей распространялась не далее, чем на окраины песчаных массивов, сойка сторонилась соседства с человеком. Так, исследователь В. Н. Шнитников, который первым нашел и описал саксаульную сойку в Южном Прибалхашье, обратил внимание на то, что она придерживается исключительно безлюдных мест и немедленно их покидает, как только сюда кто-нибудь прикочевывает.

В наше время этот интересный по своей природе район Казахстана освоен настолько, что почти невозможно найти даже небольшой участок, на который бы не ступала нога человека. Более того, если раньше колодцы с питьевой водой располагались один от другого на расстоянии дневного караванного перехода, то теперь в любом направлении через каждые четыре-шесть километров встречаешь бетонные кольца, уходящие к водоносному горизонту. От каждого такого колодца на все четыре стороны света разбегаются дороги и, двигаясь по любой из них, вскоре попадаешь к такому же разветвленному узлу. Примерно у каждого третьего или четвертого колодца стоят юрты чабанов и одна-две отары овец. Бензиновые двигатели поднимают на поверхность земли воды столько, что в отдельных местах образуются небольшие озерки, вокруг которых сразу же собираются всевозможные животные. И сойке в современных условиях, останься она, как прежде, осторожной и нелюдимой, пришлось бы вовсе покинуть Южное Прибалхашье.

Если в начале нашего века, когда вел свои исследования В. Н. Шнитников, сойку знали лишь немногие местные жители, исключительно живущие в центре ее ареала, то в наше время при опросе получаешь сведения от лиц, далеких по роду своего занятия от пастьбы скота и живущих на значительном удалении от таких мест. Мирное сосуществование сойки с человеком отмечено и нами. Из пятидесяти знакомых нам пар только три при нашем появлении вели себя возбужденно, а большинство относились к нам нейтрально. Птица, как мы убедились, не только приспособилась к соседству с человеком, но еще и извлекла для себя определенную выгоду.

Зимой, когда добывать пищу становится очень трудно, сойки сосредоточиваются близ зимовок со скотом. В наших пустынях скот выпасается даже в самое холодное время года. Пасущиеся отары разбивают снежный покров и способствуют его быстрому стаиванию. В загонах для домашних животных постоянно в достатке семян и зимующих оцепеневших насекомых, которые нет-нет да и начинают двигаться при хорошем солнцепеке. Кроме того, полупереваренные семена, уже прошедшие пищеварительный тракт животного, легче усваиваются в желудке птицы. Не гнушаются сойки и отбросами со стола человека, хотя большую часть их поедают чабанские собаки.

Известно, что выпасаемые животные, особенно отары овец, вытаптывают довольно много птичьих гнезд. Сойке же здесь "повезло". Ее гнездам на деревьях не грозят пасущиеся животные. Они, наоборот, приносят птице пользу, оставляя в достатке шерсть и пух - хорошие теплоизолирующие материалы, необходимые для выстилания лотка. А о том, что скот и овцы обеспечивают сойку кормом, мы уже говорили: на местах стоянок домашних животных она находит много беспозвоночных, питающихся пометом. А раз так, значит больше для нее и возможностей прокормиться самой и выкормить свое потомство. Видимо, не случайно по сравнению с началом века, когда пустыня не была так освоена человеком, сойка оставалась редкой в Южном Прибалхашье. В современных же условиях она не только перестала чуждаться человека, а даже сопутствует ему, но не более чем в пределах мест своего распространения.

Любопытство свойственно всем птицам, как, кстати, вообще многим животным, но особенно четко оно проявляется у молодых. Часто, завидев идущего человека, птица бежит в его направлении, а затем, соблюдая определенную дистанцию, сопровождает иногда с километр, а то и более. Да и взрослые птицы, обнаружив нас в гнездовом районе, приближались на двадцать-тридцать метров и, будто занимаясь своим делом, на первых порах явно изучали нас. Сойки, около гнезд которых мы провели немало времени, постепенно переставали обращать на нас внимание, а одна уже на второй-третий день в нашем присутствии (мы стояли здесь лагерем) спокойно достроила гнездо, отложила кладку и начала насиживать яйца. После того, как гнездо посетил ворон, они устроили новое, в пятидесяти метрах от прежнего и неподалеку от колодца, из которого мы брали воду.

Зимой, когда мы остановились здесь, чтобы, набрав воды, перекусить, самка не замедлила явиться, словно для приветствия старых знакомых. Посидев в десяти метрах от нас некоторое время, она соскочила с пенька саксаула и медленно удалилась. Другая пара, у которой гнездование прошло успешно, привыкла к нам настолько, что кормила птенцов, не обращая внимания на людей, сидевших всего в пяти-восьми метрах с фотоаппаратом и кинокамерой. Именно эта пара сыграла главную роль в фильме казахстанских кинодокументалистов "В дельте Или". Другие сойки, около гнезд которых мы появлялись очень редко, немедленно убегали и не подходили к гнезду до тех пор, пока мы не отступали за пределы его видимости.

Известно, что некоторые вороновые, как, например, серая и черная вороны, хорошо отличают конкретного человека даже тогда, когда он, пускаясь на ухищрения, сменит одежду. А имеют ли такую способность сойки? По-видимому, нет. Для них все люди одинаковы, будь они мужского или женского пола, высокие или низкие. Сойки, зимующие близ стоянок чабанов, одинаково спокойно относятся и к хозяевам, которых видят ежедневно, и к посетителям. Но доверчивы лишь до тех пор, пока их не начнут преследовать.

Таким образом, хозяйственная деятельность человека пока что сказывается на сойке положительно. Мало влияют на нее и рубки леса, достигшие сегодня угрожающих размеров. Почему? Дело в том, что саксаульная сойка обитает, как мы уже сообщали, в относительно широких межгрядовых долинах, в которых небольшие такыры перемежаются с песчаными шлейфами и невысокими буграми. А в таких местах произрастают преимущественно отдельные, чахлые кустики саксаула, и небольшие рощицы настолько редки, что не может быть и речи о заготовке здесь древесины. Более того, в Южном Прибалхашье сейчас ведутся на довольно-таки больших площадях лесовосстановительные работы. А поскольку далеко не из каждого семени всходит и вырастает дерево, сойка получает дополнительные места гнездования. Казалось бы, все хорошо складывается для саксаульной сойки. Но одно обстоятельство - распашка пустынных площадей под посевы риса - внушает обоснованное опасение за судьбу целого ряда живущих здесь животных и в первую очередь илийской саксаульной сойки.

Пока пространства пустынь осваивались близ речных долин, проблемы не существовало, но когда началось освоение Акдалинского массива, занимающего южную часть ареала птицы, положение стало в корне меняться. Мощные бульдозеры, скреперы, экскаваторы и другая современная техника преобразуют значительные территории в ровные квадраты рисовых чеков. Через два-три года поля засоляются, и тогда им на смену расчищаются новые участки. Так планомерно уничтожаются места гнездования илийской саксаульной сойки, которую однажды может постигнуть судьба туранского тигра, навсегда исчезнувшего из Семиречья. Очевидно, следовало бы оставить в неприкосновенности хотя бы центральную часть ареала сойки, расположенную в треугольнике между руслами старых "баканасов", создав так необходимый здесь пустынный заповедник.

С. М. Махмутов

Слепыш - житель подземелья

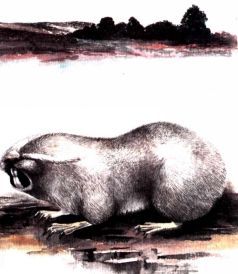

Кто бывал в песчаных пустынях и полупустынях Западного Казахстана, наверняка обращал внимание на бурые холмики-конусы свежей земли, словно пропущенной через терку. Смотришь: сегодня их два-три, а завтра-послезавтра может быть уже больше десятка. Чья же это усердная работа? Оказывается, подземного жителя, неутомимого и малоизвестного землекопа - гигантского слепыша.

Для грызуна он и впрямь крупный - около тридцати пяти сантиметров в длину. Вид зверька оригинален: голова тупорылая, шире туловища. Шея короткая, неподвижная и толстая. Короткие лапы снабжены сильными, хотя и небольшими когтями. Весит слепыш в среднем чуть более шестисот граммов. Это - самец. А самки поменьше - около полукилограмма.

Но самое примечательное в облике зверька - отсутствие глаз. Природа, по-видимому, рассудила так: зачем глаза обитателю глубоких подземных ходов, который круглый год занят землеройными работами? Да и имя зверек получил из-за слепоты неблагозвучное. Зато отлично ориентироваться этому животному помогают осязание и слух. Они не подводят. Наружных ушных раковин у зверька нет, однако он способен чутко улавливать малейшие шорохи внешнего мира. Выходя на поверхность, он сидит у входа в нору и внимательно прислушивается. Едва почувствовав опасность, зверек моментально скрывается под землю.

У слепыша красивый мех - густой, мягкий, бледно-пепельного тона, одинаково хорошо зачесывающийся в любую сторону. Для обитателя подземелья последнее качество очень важно: во время движения по узким лабиринтам независимо от того, какую скорость он "включает" - переднюю или заднюю, в мех не попадает грунт.

В отличие от других подземных обитателей - цокора или крота - у слепыша главный копательный орган не лапы, а зубы, особенно нижние резцы, которые длинны, отлого изогнуты и сильно выделяются вперед. Слепыш не копает, а выгрызает почву и разрыхляет ее нижними резцами. С их помощью зверек добывает пищу, захватывая за корень и втягивая к себе в подземелье наземные части растений. Ротовое же отверстие всегда закрыто втянутыми внутрь губами, и земля в рот не попадает. Во время рытья зверек пятится, выбрасывая из-под себя землю задними лапами на пятнадцать-двадцать сантиметров. Образующийся лишний грунт слепыш выталкивает на поверхность своей клинообразной, сплюснутой головой. Если ему нужно повернуться в тесных лабиринтах, он это делает, кувыркаясь через голову.

В поисках корма зверек прокладывает под слоем дерновины сложные ходы, обычно на глубине тридцати-семидесяти сантиметров. От "магистрали" идут ответвления - боковые коридоры, которые вместе могут быть в несколько раз длиннее главного хода. Общая протяженность системы ходов достигает полутораста метров.

Норы слепыша состоят часто из многоярусных ходов. На довольно большой глубине - до двух с половиной метров - располагаются гнездовые камеры, по соседству - "склады" с кормами. Там же неподалеку устраивает зверек и "туалеты". И живет он спокойно под землей подолгу в одной норе, не страшны ему никакой враг и никакой мороз. Например, в самые холодные часы позднеосеннего дня, когда поверхность земли остывает до минус пятнадцати градусов, в "доме" слепыша на двухметровой глубине температура бывает восемь-пятнадцать градусов тепла и почти не подвергается колебаниям.

Излюбленный корм этого грызуна - подземные части растений. Зверек исключительно травояден, пищу животного происхождения не употребляет. Зато растительное его меню очень разнообразно: примерно тридцать шесть видов дикорастущих и шесть культурных растений; особенно предпочитает картофель, морковь, свеклу. В подземных кладовых слепыша находили по тринадцать-четырнадцать килограммов картофеля.