В. И. Капитонов

Иглоносец

Ночью я проснулся от тревожного потрескивания. Открыв глаза, увидел скачущие по полотнищу палатки красные блики. С мыслью о пожаре я выскочил и увидел зарево. Горели горы. Огненный вал, то понижаясь, то резко взметаясь вверх, катился по склону, тому самому, что круто поднимался на правом берегу реки Каракыстак - одной из крупных рек центральной части северного склона Киргизского хребта. Все сильнее слышались треск и шипение огня, явственнее ощущался запах гари, тревожнее бегали багровые отсветы пожара по бортам нашей экспедиционной автомашины. Долго с тревогой мы наблюдали за пожаром, который то исчезал из поля зрения, спускаясь на днища лощин, то вновь появлялся на гребне. И только под утро огонь затих, встретив на пути реку. Спать уже не хотелось, и я, присев с кружкой крепкого чая на корягу, коротал время до рассвета...

И вот с первыми лучами солнца иду вдоль берега посмотреть на пожарище. Приречный лес - тугай - не пострадал. Голые сырые камни галечника и сочная зеленая трава вовремя остановили огонь. Обогнув мыс тугая, я наткнулся вдруг на звериную морду, высовывавшуюся из воды, и увидел полузасыпанный песком труп крупного дикобраза. Первая мысль, что это - жертва ночного пожара, быстро рассеялась. Животное погибло, видимо, дней десять назад и успело значительно разложиться, несмотря на пребывание в холодной воде горной реки. Мне искренне было жаль великолепного зверя, в то же время я и радовался находке, так как одна из целей моего приезда на Киргизский хребет была собрать как можно больше сведений об этом малоизвестном загадочном звере.

Дикобраз - самый крупный грызун СССР и Евразии. Длина тела восемьдесят-девяносто сантиметров, весит от тринадцати до двадцати килограммов. Наибольший вес зверь имеет в конце лета - осенью, наименьший - весной. Внешне дикобраза трудно спутать с каким-либо зверем. У него и в самом деле, как верно подмечено в "Жизни животных" А. Брэма, "на шее дыбом стоит растрепанная грива, которую дикобраз может опускать и поднимать. Грива состоит из тонких, длинных, гибких щетинок...". Спина же и бока густо покрыты толстыми ороговевшими иглами разной длины - от трех до тридцати и даже сорока сантиметров. Окрашен дикобраз пестро, ярко благодаря сочетанию белого с темным. Толстые буроватые иглы на верхней части тела имеют белые широкие концы. Белый цвет хорошо виден ночью и предупреждает хищников. Этому назначению, вероятно, служит и погремушка из толстых, но полых игл на конце хвоста. При движении она издает своеобразный звук.

Дикобраз, обитающий в СССР и, в частности, в Казахстане, называется индийским или белохвостым. Он один из двадцати примерно видов семейства настоящих дикобразов, живущих в основном в сухих районах с жарким климатом - Африке, Южной Европе, Южной и Средней Азии. В Казахстане этот грызун встречается в предгорных и низкогорных районах юга, расположенных не выше двух тысяч метров над уровнем моря.

"Дикобраз,- пишет известный натуралист Владимир Николаевич Шнитников,- очень осторожен. Прежде чем появиться на поверхности, он обязательно задерживается в норе у выхода, проверяя окружающую местность. И, если заметит близ норы человека, ни за что не выйдет из укрытия. Наблюдателю останется только слушать недовольное фырканье и треск игл скрытого дикобраза. Это зверь строго ночной. Обычно он выходит из норы, когда дневная жизнь совершенно замирает и наступает полная тишина. По возможности он избегает даже лунного освещения, стараясь заканчивать свои экспедиции до восхода луны или покидать нору после ее захода".

Что можно еще добавить к характеристике зверя?

У него хорошо развито обоняние. Обширные носовые полости помогают дикобразу не только легко находить пищу, но и очищать вдыхаемый воздух от лессовой пыли, с которой он сталкивается каждый раз при обвалах нор, при выкапывании корней и корневищ. Копать зверю приходится много, поэтому его лапы вооружены крепкими когтями, которые, кстати, изменчивы в зависимости от характера грунта, на котором он живет. На песчаном рыхлом - когти более тонкие, на плотном глинистом - короткие и толстые. Слабее развиты у зверя зрение и слух. Из-за ночного образа жизни и большой осторожности видеть дикобраза в природе удается редко. Узнают о его присутствии обычно по утерянным иглам и по следам деятельности: отпечаткам лап, погрызам, покопкам, экскрементам, а также по широкой норе, в отверстие которой может пролезть даже человек. Диаметр входа обычно шестьдесят-семьдесят сантиметров.

Дикобраз живет оседло, очень привязан к своим убежищам, которые устраивает чаще всего в основании каменистых склонов, заросших кустарниками, а вход выкапывает под крупной глыбой или скалой. Одна семья имеет две-три норы. Общая протяженность ходов каждой составляет пятнадцать-двадцать метров, а площадь она занимает от тридцати семи до почти трехсот квадратных метров! В глубине ходы имеют два-три расширения и тоже довольно просторные., Ширина этих "комнат" достигает полутора-двух с половиной метров, а высота - пятидесяти-шестидесяти сантиметров, так что в них свободно может поместиться человек, а то и два. В одной из "комнат" находится гнездо, или гнездовая камера, без выстилки. Температура в глубине этого обширного убежища даже в жару равна восемнадцати-двадцати пяти градусам, а влажность - тридцати-пятидесяти процентам. Такой "микроклимат" привлекает в дикобразьи норы многих беспозвоночных животных. Да и позвоночные, даже такие крупные как гиена и волк, тоже охотно их заселяют.

От своего "дома" грызун далеко не отлучается. Летом он может удаляться самое большее на километр-полтора, хотя есть и другие мнения на этот счет. В. Н. Шнитников пишет, что "дикобраз уходит от норы довольно далеко, километра за два-четыре, а иногда и дальше, в зависимости от расположения облюбованных им мест кормления". В "Жизни животных" (М., 1971, т. 6, с. 156) тоже читаем, что дикобразы "за ночь уходят на несколько километров от жилища". Да, на юге Средней Азии, в условиях пустыни этот зверь может путешествовать и далеко. Мы же, наблюдая за образом жизни грызуна в Казахстане, не замечали, чтобы он совершал летом дальние регулярные "походы", а зимой - тем более. Судя по следам на снегу, дикобраз старается быть поближе к убежищу, не далее трехсот-пятисот метров от него. Высокий рыхлый снег зверь преодолевает, протаптывая в нем глубокую траншею.

Несмотря на южное происхождение, иглоносец способен стойко переносить морозы в двадцать-двадцать пять градусов. Но если уже они очень его донимают, особенно в метель, то зверь может по нескольку дней отсиживаться в норе. Высокая упитанность помогает ему это время обходиться без пищи. Однако особо суровые зимы для зверя все же губительны. Такой, помнится, была зима 1968-1969 годов. Численность многих животных тогда резко сократилась по всему Южному Казахстану и Средней Азии, зафиксирована и массовая гибель дикобразов. После той зимы этот зверь стал всюду редким, и его прежнее обилие не восстановилось полностью до сих пор.

А как питается дикобраз? Что предпочитает? Иглоносец в основном растительнояден. Подземные части растений - корни, клубни, луковицы - важнейшая его пища. И лишь изредка он лакомится наземными моллюсками. Во время еды зверь придерживает корм передними лапами, лежа на брюхе, но никогда не кормится в положении столбиком, столь характерном для сурков, сусликов и многих других грызунов. При попытках же дотянуться до чего-либо вверху он легко встает на задние лапы, вытягивая тело почти вертикально. Любит зверь плоды боярышника, жимолости, шиповника, много их поедает, но особенно предпочитает яблоки.

Поедает дикобраз и культурные растения, если живет недалеко от них. В Казахстане это случается редко, так как в местах обитания зверя сады и бахчи, как правило, не встречаются из-за маловодья местных речек и ручьев. Но в Закавказье и Средней Азии в прошлом, когда дикобраз был более распространен, чем сейчас, он являлся неприятным соседом для каждого хозяйства, наведываясь по ночам на бахчи, посевы кукурузы или во фруктовые сады.

"Известны случаи,- пишет В. Н. Шнитников,- когда население целых кишлаков в Средней Азии вынуждено было совершенно отказаться от разведения бахчевых культур и посева кукурузы и джугары. И немудрено. Ведь даже один-единственный дикобраз может уничтожать значительный участок бахчи: в поисках спелых дынь и арбузов он надкусывает и портит их десятками, повреждает и рвет плети этих растений. Интересно при этом, что в арбузах и дынях дикобразу нужны только семена - корку и мякоть он обгрызает и тут же, на месте оставляет аккуратно сложенными в кучку. У кукурузы и джугары он поедает зерна, но, чтобы добраться до початка, ему приходится подгрызать стебель растения, то есть губить гораздо больше, чем ему нужно для насыщения". Но главное - все попытки бороться с ним терпели неудачу.

А чем он кормится зимой? Выручает полуденное солнце. Под его лучами снег стаивает быстро, и сухой щебенчатый грунт почти не смерзается. В морозные же дни, когда земля промерзает и выкапывать корни и корневища становится трудно, грызун начинает кормиться ветками деревьев, кустарников, отчасти корой тополей, ив, яблонь. И, по-видимому, ждет не дождется, как все живое, благодатной весенней поры. Хотя в эту пору сочные травы и луковицы очень разнообразят "меню" дикобраза, он, как и другие травоядные животные, испытывает недостаток в минеральных веществах и поэтому часто поедает глину, грызет кости.

Обычно иглоносец передвигается шагом, но при опасности способен бежать рысью, которая подчас переходит в тяжелый галоп. Человек с трудом поспевает за ним. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, этот зверь обладает быстрой реакцией и может успешно отражать атаки даже крупной собаки, успевая поворачиваться к ней задом, растопыривая во все стороны свои иглы. Преследуемый собакой, он во время бега иногда резко останавливается, и та налетает на иглы. Защищаясь, дикобраз никогда не делает попыток кусаться, но старается забежать в какой-нибудь угол и спрятать голову, выставив навстречу иглы. При этом он может издавать глуховатое низкое похрюкивание или фырканье. Если тронуть зверя палкой, он коротко, хрипло взвизгивает, изредка встряхивает телом и иглами так, что некоторые из них отлетают на 30-60 сантиметров и могут ранить.

Как пишет А. Брэм, "если иглы воткнутся врагу в пасть или в глотку, это грозит ему смертью. Раненные иглами лапы зверей воспаляются. У собак, например, раны долго кровоточат и гноятся. Это тянется иногда неделями. Для человека раны от игл дикобраза тоже опасны". В. Н. Шнитников приводит даже случай смерти человека, в тело которого впилось несколько игл сразу. Вероятно, помимо механического повреждения, иглы вносят в ранку какой-то яд, представляющий собой маслянистое выделение кожи дикобраза. Заметим, что состав этого яда не выяснен и до сих пор.

Грызун легко взбирается по крутым, в сорок-пятьдесят градусов, дресвяным полусыпучим склонам, пролезает через густые колючие заросли шиповника и барбариса, обследует лабиринты глыбовых осыпей, расщелины, ниши под скалами, которые служат ему временными убежищами при близкой опасности. Он хороший пловец. Этому опять же помогают полые иглы.

В неволе дикобраз неприхотлив. Довольно быстро привыкает к кормящему его человеку, особенно если отловлен молодым. В клетке-вольере он держит иглы в спокойном состоянии, прижатыми, не поднимая их даже при конфликтах со своими соплеменниками.

Известны частые случаи его размножения в зоопарках. Причем спариваются дикобразы ранней весной. В году бывает лишь один выводок, два - пять детенышей, которые начинают выходить из норы в мае. Кормятся они молоком до середины июня. Новорожденные зверьки весят каждый триста-четыреста граммов. Появляются они на свет прозревшими, с развитыми резцами и уже с характерной окраской - пестрым сочетанием черного и белого. Разреженные и мягкие иглы лишь на десятый день затвердевают, и детеныш способен уже в какой-то мере себя защитить. К концу июля молодые зверьки достигают половины размера взрослых, а в августе уже могут вести самостоятельную жизнь, хотя первую зиму проводят с родителями, отделяясь от них окончательно лишь во второй год жизни. Дикобразиха - заботливая мать: к своим детенышам она очень привязана. В. Н. Шнитников описывает такой случай: "Однажды был пойман молодой дикобраз и принесен домой; в этот же день вечером к дому явился взрослый дикобраз. Он вошел в помещение через открытую дверь и был найден потом в комнате под диваном, куда, очевидно, спрятался при приближении людей".

В неволе этот зверь может жить до двадцати лет, но "держать его можно лишь в специально оборудованном помещении, так как он легко прогрызает любой толщины доски, перегрызает толстую проволоку и устраивает подкоп в самом твердом грунте".

В Казахстане дикобраз обитает совместно со многими крупными хищниками: лисицей, волком, шакалом, кое-где с рысью, медведем и даже со снежным барсом, но конкретных сведений о гибели грызунов от этих животных нет. Роль конкурентов в снижении численности дикобраза тоже не выяснена, но она едва ли существенна. Как видим, еще много загадок хранит этот интересный зверь. Остаются не изученными половой и возрастной состав популяции дикобраза, структура его поселений, очень мало известно о семейных участках, о взаимоотношениях с соседями, не выяснена роль врагов. Дикобразы интересны еще и тем, что в условиях зоопарка нередко образуют между собой не только межвидовые, но даже межродовые гибриды. А последнее встречается редко среди млекопитающих.

В прошлом дикобраз служил объектом случайной охоты, так как мясо его считалось вкусным, а жир - целебным. Но сейчас охота на дикобраза в СССР запрещена. Он включен во всесоюзную и казахстанскую Красные книги. Для восстановления численности зверя крайне желательно было бы организовать охраняемый заказник. На Киргизском хребте для этого подходит долина реки Каракыстак.

А. Ф. КОВШАРЬ

Отшельник высокогорных галечников

Какими только именами не наделены птицы! Здесь и солидные полновесные "мужские" имена - бородач, бургомистр, вяхирь, глухарь, фрегат, осоед, змееяд - и менее почтительные, вроде глупыш, дутыш, ходулочник, перевозчик, топорик, старик, щеголь, галстучник, белобровик, чернозобик, краснозобик, желтозобик, волчок, бегунок. И наконец, совсем уж легковесные, "женские" - белоножка, белоглазка, юла, плясунья, бормотушка, завирушка, пискулька, сплюшка, красавка, касатка, вертишейка, горихвостка, трясогузка и даже фифи. Многие пернатые получили название по форме клюва: широконоска, сухонос, дубонос, шилоклювка...

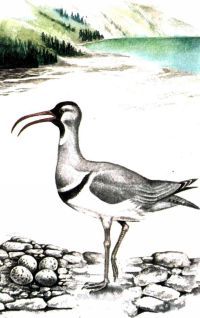

Но даже среди такого разнообразия птичьих имен слово СЕРПОКЛЮВ выделяется. Что за необычное сочетание - серп и клюв? Однако стоит увидеть саму птицу - и вопрос отпадает - удивительно подходит это имя к обладателю красного, серповидно изогнутого клюва. Птица красива и элегантна: стройная, тонконогая, с плотно прилегающим к телу пером, типично куличиного сложения, светло-серая сверху и ярко-белая снизу.

Обитает она в Гималаях, в Южном Тибете, по водоразделам таких крупных азиатских рек, как Меконг, Янцзы и Хуанхэ, в восточном Нань-Шане (Китай), а в пределах нашей страны - в Тянь-Шане и Памиро-Алае. Но далеко не на всех хребтах этих горных систем живет серпоклюв. В Западном Тянь-Шане его нет совсем, а в Северном и Центральном он встречается только в отдельных местах: в Заилийском, Киргизском, Кунгей- и Терскей-Алатау, в бассейне Текеса, по верхнему Нарыну. Повсюду эта птица редка, а в ряде мест ее уже несколько лет не видели.

Примером может служить Казахстан. Здесь серпоклюв гнездился лет двадцать-тридцать назад и только в нескольких местах. В Заилийском Алатау, близ Алма-Аты, до 1957 года гнездились одна или две пары. В долине реки Кокжар (хребет Терскей-Алатау), на протяжении восьми километров галечникового русла реки, обитало не более пяти пар. Жили серпоклювы на речке Баянкол (приток реки Текес, Центральный Тянь-Шань) и на реке Каркара (приток реки Чарын). В 1964 году две пары этих птиц вдруг загнездились в дельте реки Тентек близ озера Сасыкколь - уже на равнине, далеко от гор. Но на следующий год они исчезли и больше там не появлялись.

К 1977 году орнитологи не могли твердо ответить на вопрос: гнездится ли на территории Казахстана хотя бы одна пара серпоклювов? Не случайно эта птица значится в Красной книге СССР и Красной книге Казахской ССР.

Вот почему, попав впервые в высокогорье Заилийского Алатау, я с надеждой всматривался в широкую галечниковую дельту одной из речек, впадающих в красивое высокогорное озеро. Но коллеги-орнитологи объяснили мне, что серпоклюва здесь нет. Раньше жила пара, но в 1957 году кто-то убил одну из птиц, и с тех пор, вот уже десять лет, серпоклювы здесь не встречаются.

Следующее десятилетие мне суждено было прожить в этих местах. Ежегодно с апреля по сентябрь мы в нашем стационаре у озера изучали жизнь горных птиц. Работали в основном в еловых лесах, на субальпийских лугах, в зарослях арчи и в скалах, но нередко бывали и на галечнике, чтобы понаблюдать там трясогузок да оляпок. И каждый раз где-то в глубине сознания теплилась искорка надежды: а вдруг в этот раз я увижу серпоклюва? Но тщетно. Никаких признаков его присутствия за все эти годы обнаружить не удалось. Казалось, серпоклюв навсегда покинул столь подходящие для него места.

Но как-то погожим июльским утром 1977 года мы с группой студентов и гостившими у нас орнитологами из Киева направились к перевалу понаблюдать высокогорных вьюрков. Путь пролегал по галечнику. Вдруг ребята, шедшие в стороне, стали усиленно подавать нам какие-то знаки. Они увидели кулика, очень похожего на серпоклюва. Сразу были забыты и перевал и вьюрки. Мы повернули назад и, рассыпавшись в цепь, стали "прочесывать" галечник.

И вот, наконец, я вижу серпоклюва! Каким огромным он кажется мне после перевозчиков и чернышей, которые изредка попадаются здесь в это время. Вытянув вперед слегка изогнутую тонкую длинную шею, держа горизонтально свой красный клюв-серп, он, плавно взмахивая широкими закругленными крыльями, кружит над нами. Как завороженный, слежу за его полетом, и только минуту спустя вдруг слышу почти непрерывный звонкий крик, который издает птица. Она явно возмущена. Она не просто летает, а протестует: то пикирует на возмутителей спокойствия, то взмывает вверх. Значит, она не одна? Значит, где-то тут ее малыши? Прочь отсюда - и как можно быстрее. С трудом увожу с галечника ребят, схватившихся уже за фотоаппараты и начавших поиски птенцов.

По дороге в лагерь принимаю решение: на галечник больше ни шагу. Сейчас самое главное - дать серпоклювам "закрепиться" здесь, ничем их не спугнуть. Чтобы и на следующий год они снова прилетели сюда. Хотя бы прилетели!.. Терпеливо объясняю свою просьбу ребятам. По глазам вижу, что не всем она по душе. Особенно рвутся фотографировать серпоклюва те, кто первыми его заметил. Но дисциплина и благоразумие берут верх, и до августа на галечник никто не ходит. А 6 августа обрушившийся на ущелье селевой поток заставляет нас досрочно, спешно покинуть эти места...