В отличие от многих зверей, строящих удобные жилища (гнезда, норы), зайцы отдыхают и даже рождают детенышей на лежках - в небольших лунках глубиной до десяти сантиметров. Там они лежат, плотно прижавшись к земле, буквально "слившись" с ней, прижав уши к туловищу. Располагаются лежки чаще возле воды, в кустах, но в жаркие дни - на возвышенных местах. Края их обычно обрамляет трава, что делает зайца менее заметным для хищников. Лежат зверьки всегда головой против ветра. Зимой они устраивают лежку с подветренной стороны - за деревом, за сугробом снега. На дне такой лунки снег обычно подтаивает. При большом снеге, сильном ветре и наступлении морозов русаки, подобно зайцу-беляку, залегают в выкопанные снежные норы, а в рыхлый сугроб буквально "ныряют" на бегу.

Однажды на реке Урал мы наблюдали за зайцем, внезапно появившимся впереди нас и также внезапно вдруг исчезнувшим из поля зрения. Оказалось, он "нырнул" в сугроб и притаился. А вот другой случай. Дул сильный ветер с поземкой. В кустах терна мы вспугнули зайца, который, пробежав некоторое время, исчез в сугробе. Подойдя к нему вплотную, мы опешили: заяц внезапно выскочил, но не сбоку через входное отверстие, где его ожидали, а вверх - взорвав 70-сантиметровую толщу снега.

Зима всегда тяжелый период для животных вообще и для русаков в частности. После выпадения снега вскоре появляются хорошо утрамбованные лапками зверьков тропы протяженностью в два-три километра, охватывающие основные места обитания зайцев. Такие "магистрали" постоянно обновляются. Выпавший снег зверьки утаптывают за одну ночь. Чем сильнее морозы, тем, естественно, быстрее бегают зайцы, согреваясь от холода. Тропы расширяются до тридцати-сорока сантиметров, глубина же их зависит от высоты снежного покрова. В многоснежные зимы это уже не тропы, а коридоры, которые скрывают бегущего зайца. По ним свободно может ходить и человек. От таких магистральных троп во все стороны отходят "жировочные" тропинки.

Да, трудно длинноухим зимой, очень ограничены они в возможностях передвижения. В снегопады зайцы могут лежать по два-три дня, не выходя на поверхность. Но как только рыхлый снег уплотнится так, что выдерживает зверька, он начинает чувствовать себя в большей безопасности и может применять свои уловки против постоянных преследователей. На жировку, то есть на место, где заяц постоянно кормится, он бежит мелкими, короткими прыжками, и след его не бывает прямолинейным. Охотники называют его "жировым следом". При слое снега примерно в пятнадцать сантиметров протяженность оставленных следов может составлять до девятисот метров. На этих следах встречаются многочисленные лунки, вырытые зайцем в поисках пищи. После окончания трапезы, перед тем, как выбрать логово, заяц делает достаточно большой круг и обязательно пересекает свой след. Затем, возвращаясь, он сдваивает свои следы так, что их отпечатки идут на некотором расстоянии один от другого. После этого он под прямым углом прыгает в сторону, то есть делает "скидку". Пробежав еще, он прыгает, но уже в направлении своей "двойки" и, сделав энергичный сильный скачок, залегает. При этом место лежки располагается поблизости от оставленной "двойки". При глубоком снеге заяц прыгает на лежку прямо с проложенных троп.

Вот к каким ухищрениям, выработанным в многовековой борьбе с "любителями" зайчатины, прибегают длинноухие. Спасаясь от опасности, они оставляют после себя "гонный" след, делая большие прямолинейные прыжки длиной до двух с половиной метров. Чтобы распутать заячьи следы, надо потратить уйму времени, терпения и иметь достаточный опыт.

Русаки ведут сумеречный и ночной образ жизни. Весной и летом встают поздно, "завтракать" начинают в 17-19 часов и заканчивают жировку в шесть-семь часов следующего дня. Зайцы постоянно прислушиваются. Особенно они осторожны во время еды. Пощипав траву пять-шесть секунд, русак приподнимается и осматривает местность, при этом уши его насторожены, передние лапы сложены на груди. Вместе с тем звери могут спокойно пастись среди стада крупного рогатого скота, совершенно не боясь его. В жаркое время дня летом поднять русака с лежки трудно. Бывали случаи, когда он выскакивал в метре от человека. Оказывается, зверек в такую погоду крепко засыпает.

Чем и как питается заяц? Наблюдения убедили нас в разнообразии его "меню". Список поедаемых этим зверьком растений включает до пятидесяти трех видов, но он зависит от сезона.

С весны и до поздней осени зайцы питаются исключительно травянистыми кормами. Охотно поедают различные виды полыней, типчак, пырей, донник зубчатый, лебеду белую, конский щавель и многие другие виды зеленых растений, но отдают предпочтение культурным и диким злакам, у которых съедают все надземные части. На дорогах подбирают зерна и ростки пшеницы, не пренебрегают и сухой растительной ветошью. Зимой резко изменяется заячий рацион. На солнечных склонах или под снегом в поле они находят прошлогоднюю траву, зерна ячменя, пшеницы. При высоком же снежном покрове и в гололед зайцы вынуждены переходить на древесные корма. Почти девяносто процентов содержимого их желудков в этот период составляют кора и древесина.

Погрызы зайцев на деревьях встречаются на высоте тридцати-сорока сантиметров от поверхности земли, а при уплотненном снеге - и до двух метров. Особенно охотно зверьки посещают лесосеки, где поедают срубленные ветви. Любят кормиться и сеном, находя его случайно на дорогах или гумнах. Бескормица и морозы приводят зайцев к истощению, а порой - и к массовой гибели. Вот почему в охотохозяйствах стараются регулярно подкармливать их. Для этого осенью завозят на участки корма, приготовленные летом,- необмолоченные снопы овса, ветви древесно-кустарниковых пород в виде веников, сено; валят и осины. Подкормка помогает им пережить неблагоприятное время.

Зайцы прожорливы. Кормятся они несколько раз в сутки, съедая в среднем 960 граммов,- почти килограмм. Но, как мы уже говорили, они могут обходиться и без пищи по два-три дня. Летом русаки, как правило, держатся вблизи водных источников и утоляют жажду обычно ранним утром. В то же время замечено, что зверьки встречаются, а в некоторых случаях и в большом количестве, даже в местах, лишенных на многие десятки километров водных источников. Значит, они могут обходиться длительное время без воды, питаться сочными травами, луковицами, корнями растений.

Шесть-семь месяцев в году - с февраля и до конца июля - у русаков проявляется брачная активность. Внешние ее признаки выражаются в том, что зайцы становятся очень "смелыми", попадаясь людям на глаза даже днем. На снегу появляются многочисленные, издающие сильный запах синие пятна. Они необходимы для быстрого отыскивания друг друга особями обоего пола (у зайца-беляка, кстати, эти пятна красно-оранжевого цвета). Сроки спаривания зависят от широты местности. В западных и южных районах Казахстана первый гон проходит 9-15 февраля, в северных - в марте. Второй гон отмечается в апреле-мае и третий - в июне. А в Западной Европе, на Украине и в Белоруссии с их мягким климатом период размножения начинается уже в январе.

В это время на открытых полянах можно встретить "свадьбы", состоящие из самки и нескольких самцов, защищающих каждый свое право на любовь. При этом соперники дерутся: кусаются, царапаются, а задними лапами наносят удары с такой силой, что от пострадавшего летят клочья шерсти. Привычка терять ее помогает иногда русакам спастись от хищников, в зубах у которых остается кусок кожи, а заяц убегает. Бывает, что в поединках они наносят друг другу и более серьезные увечья. Встречаются самцы с разорванными ушами, травмами на голове и туловище. Довольно часто попадаются и слепые.

Вот так, безобидные на первый взгляд зверушки могут быть "героями". Ведь только сильный самец добивается расположения избранницы, а выбрать ее надо быстро, так как физиологические проявления у самки (течка) длятся всего около суток. Более слабые самцы не удостаиваются ее внимания и с позором покидают место состязания.

Первые зайчата рождаются в марте-апреле, а в Европейской части СССР - даже в конце февраля. Обычно их бывает у самки сравнительно мало - в среднем два-три, что, по-видимому, связано с недостатком полноценных кормов ранней весной и в первую очередь витамина Е. Зайчата второго помета, самого плодовитого - от четырех до девяти детенышей появляются в мае-июне и третьего - в августе-сентябре. Они рождаются, хотя и слабыми, но почти самостоятельными: зрячими, покрытыми нежной шерстью и уже способными в первый день после рождения бегать. Весят новорожденные в пределах ста сорока граммов. Едва появившись, еще не совсем облизанные матерью, они принимаются ее сосать. А молоко заячье жирное - около 23 процентов. Напьется зайчонок такого молока за раз до сорока граммов, и сыт неделю, лежит, притаившись, переваривает. Самка не проявляет особой заботы о детенышах, но и не покидает их совсем. Убежит зайчиха-мать, замешкается где-нибудь, но не останутся без корма ее малыши: любая другая зайчиха, оказавшись рядом, накормит их. И снова зайчата, затаившись, лежат, большеголовые, с прижатыми ушками и совершенно слившиеся с местностью.

Эта удивительная способность прятаться спасает зверьков от многочисленных врагов - пернатых и четвероногих хищников. Птицы их просто не увидят с высоты, хищные звери - не учуют, потому что потовые железы расположены у зайцев на подушечках лап и на голове и запах выделяют только при движении. Подожмут зайчата лапки, спрячут головы среди травы и не пахнут. Проделан был такой эксперимент: лисицу на цепочке провели мимо залегших зайчат, и она, к удивлению, не заметила их, прошла мимо.

Нередко зайчат находят дети и даже взрослые. Трудно, конечно, удержаться от искушения поднять и отнести домой - "спасти" такой милый пушистый комочек, но не спешите его "спасать": это может стоить ему жизни. От неумелого обращения малыш быстро погибнет. Ведь диким лучше жить в поле, лесу или степи. Это их дом. Любая, даже очень хорошая пища и человеческая ласка не могут заменить им свободу и жизнь в "родном доме". К опасностям они приспособились, научились их преодолевать, а слабых и хилых природа сама выбраковывает по закону естественного отбора.

За лето и осень молодые вырастают и к ноябрю уже весят три с половиной килограмма, но мать пока не оставляет их без опеки. Находясь где-нибудь поблизости, она всегда в случае опасности приходит на помощь, защищая от ворон, сорок и более серьезных врагов всеми доступными ей способами. Например, использует распространенную среди диких животных уловку - отвлекает внимание врага на себя, притворяясь еще слабее и беззащитнее своих детенышей. Так, зайчиха вдруг падает на бок, встает и, прихрамывая, тяжело передвигается, уводя хищника в сторону от расположения детей. На эту уловку часто попадаются лисы, собаки и даже волки.

Самец в этот сложный для зайчат период жизни ведет себя безразлично, совершенно не участвуя в их воспитании, хотя тоже находится где-нибудь поблизости.

И все-таки, несмотря на различные приспособления защиты, почти половина всех рожденных зайчат погибает от заморозков, хищников, болезней, от сельскохозяйственной техники.

Живут зайцы обычно восемь-двенадцать лет. Дожившие до этого возраста зверьки хитры и даже храбры.

В декабре 1971 года в поселке Мергенево на реке Урал зима была суровой. Морозы достигали 30°С, а глубина снега тридцать-пятьдесят сантиметров. Для русаков наступили времена тяжелых испытаний. При прыжке в сторону зверьки буквально утопали в сугробах. Все труднее становилось добывать корм. Зайцы стали сбиваться поближе к людям - к дорогам, поселкам, жилью - в поисках остатков сена, соломы или веток. Взрослый русак облюбовал для себя сложенные возле двора бревна, сверху покрытые толстой снежной подушкой. В какое время русак приходил в свое теплое убежище, расположенное где-то посредине этих бревен, нам увидеть не удалось, вероятно, предрассветным утром, о чем сообщали свежие следы и заливистый лай собаки. Но днем он находился "дома", уверенный в своей полной безопасности, и не обращал внимания на постоянный шум, людей, проходящих мимо, собак. Вечером же мы часто наблюдали, как наш "домашний" заяц, обычно сопровождаемый лаем собаки, возмущенной непрошенным соседством, быстрыми прыжками удалялся к проселочной дороге, там он кормился съедобными остатками, которые всегда имеются на дорогах. Так и перезимовал благополучно зверек. А с первыми признаками весны наш "любитель домашнего очага" вновь переселился в пойму реки и сначала реже, а потом и совершенно прекратил посещать свою "зимнюю квартиру". Подобные случаи в этих местах отмечаются часто.

Убегая от преследователя, заяц всегда оглядывается, оценивая обстановку, как бы измеряя расстояние между ним и собою, и всегда держит дистанцию. Если его догоняет серьезный враг, например, борзая, то русак развивает предельную скорость - иной возможности спастись у него просто нет. А вот к привязанной собаке, чувствуя ее беспомощность, зайцы подходят почти вплотную, спокойно пасутся, несмотря на ее яростный лай. Острый слух, быстрый бег, способность "слиться" с ландшафтом, различные уловки помогают этим зверькам избегать своих врагов. А их много. Важнейший из них - лисица. Страдают зайцы и от волков. Реже ловит их корсак. Из пернатых хищников более всех опасен филин. Огромный вред длинноухим наносят бродячие собаки.

Самый, однако, большой урон приносит браконьерская охота - установка петель на зимних тропах, по которым передвигаются зайцы, или истребление их с автомашин ночью, "из-под фары". Ослепленные зверьки становятся беспомощными. Даже человеку трудно бывает перешагнуть линию луча, так как за ним - непроглядная темнота.

А ведь численность многих видов промысловых животных регулируется человеком с пользой для обоих. Природные ресурсы, в частности растительные, не безграничны. В иные годы, достигнув большой численности, зайцы начинают испытывать острый недостаток кормов, что ведет к ослаблению организма и гибели. К тому же при большой численности зайцы могут наносить определенный вред человеку, зимой повреждая, например, полезащитные лесные полосы, а летом иногда совершая набеги на бахчевые культуры и виноградники. Поселяются зайцы и на посевах зерновых культур. Осенью во время уборки урожая они часто попадают под косилки. Существует даже способ, как предотвратить гибель зверьков. Косить начинают не с края поля, а с середины, и постепенно зайцы вытесняются из зарослей на окраину, где скрываются в прилежащих полях.

Охота на зайца - увлекательное и трудное занятие. Представьте: первая пороша! Лес, казалось бы, застывший в ожидании чуда, внезапно оживает. Это заметно по бесчисленному количеству следов на снегу. Вот мелкие и частые цепочки, оставленные мышевидными, а рядом с ними - более крупные и вытянутые следы их преследователей - ласки, горностая, а случается, и лисицы. А сколько следов - мелких и крупных разной формы - оставлено птицами, от воробья до тетерева или куропатки. Как тут не взволноваться! Охотника-зайчатника приводят в трепет Следы русака, сердце его замирает, учащается пульс, и он уже не обращает внимания на все остальное. Для него существуют только следы русака, и все мысли направлены на одно - перехитрить зайца. Здесь требуются знания, наблюдательность, опыт. Найдя свежий след и определив его направление, охотник начинает его "тропить" - идет по следу, лучше рядом. След обычно приводит к жировочным тропкам, к петлям, двойкам и сметкам. Сметка служит верным признаком местонахождения лежки. Необходимо хорошо отреагировать на появление зайца, ибо в следующий момент уже будет поздно. Зверек появляется и моментально исчезает.

Не каждому охотнику сопутствует удача, чаще наоборот. Выработанный веками инстинкт самосохранения у зайцев срабатывает вернее, и тогда охотник возвращается с пустыми руками. Но и в этих случаях приятная усталость, впечатления, оставшиеся после расшифровки следов, восхищение хитростью и умением русака обмануть человека - все это доставляет истинную радость. Но если охотнику сопутствует удача, то впечатлений и рассказов хватает на много дней.

Почти погас костер. Многие туристы разошлись по палаткам, а оставшиеся еще обсуждают рассказ о зайцах. Да, вот такие они беспечные - ни жилища себе построить не могут, ни о запасах на зиму подумать... Но в другом они преуспели - в способности убежать, обмануть преследователя - и живут благодаря этому. Так пусть же длинноухий восхищает нас своей удалью и хитростью!

Г. И. ОРЛОВ, Н. Р. ОРЛОВА

Хозяевакаменистыхроссыпей

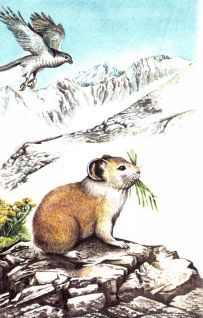

Кто часто бывает в горах, не может не обратить внимания на быстрых небольших зверьков, с тревожным писком скрывающихся в россыпях при появлении человека. Там, где вы увидели зверька, легко найти и следы его пребывания: белые и красные пятна мочи, характерный помет в виде зеленоватых дробинок, запасы сена в миниатюрных "стожках", услышать своеобразный свист. Кто же он? Давайте наберемся терпения, подождем, пока хозяин россыпи успокоится и появится. Тут мы и познакомимся с ним. Забавный зверек подарит нам немало познавательных и приятных минут.

Россыпь как вымерла, но вот зверек неожиданно вырос на камне - нужно разведать обстановку. Вокруг все спокойно, опасность миновала, можно приниматься за обычные дела. И он направляется к ближайшим зарослям, откуда вскоре возвращается с травой во рту, свисающей, как гигантские зеленые усы. Сеноставка - так метко назвали нашего незнакомца за умение запасать корм впрок, или "сено ставить". Но и другое название зверек получил неспроста, а за характерные отрывистые свисты - "питчи-у". Отсюда и имя - пищуха, которое вошло в научную литературу.

Пищухи - очень интересная и своеобразная группа мелких млекопитающих из отряда зайцеобразных. Остатки их известны со среднего олигоцена, то есть они жили еще двадцать пять миллионов лет назад. Расцвет группы давно прошел. В настоящее время в семействе пищух всего один род, а вымерло десять. Ученые предполагают, что древние вымершие пищухи больше походили на зайцев: перемещались длинными прыжками и почти все время проводили на поверхности. Но постепенно в ходе своей эволюции они приобрели настолько своеобразные черты и стали так сильно отличаться от зайцев, что теперь ученые их выделили в особое семейство.