Стопохождение получается при этом похожим на бег в мешках или на корточках со связанными лодыжками. Тем не менее громадные морские львы и крупные коты, несмотря на некоторую скованность, подвижны на суше, при бросках достигают скоростей бегущего человека, легко вылезают из воды на скользкие и почти отвесные скалы. Четырехмесячные щенки северного морского кота перелезали через двухметровую сетку, ограждавшую вольеру, распираясь ластами в месте схождения двух стенок, т. е. используя известный альпинистский прием. Без особого принуждения отарииды осваивают в неволе хождение на руках, т. е. на передних ластах (я видел щенка, делавшего это по своей инициативе и по непонятным соображениям). Получаются эффектные цирковые трюки, когда калифорнийские морские львы поднимаются вверх по ступенькам, а трехсоткилограммовая сивучиха держит стойку на одном переднем ласте. Это зрелище еще меньше вяжется с анатомическими особенностями зверя, чем стоящий на одной ноге индийский слон, и еще раз показывает, насколько потенциальные возможности конструкции шире реализуемых.

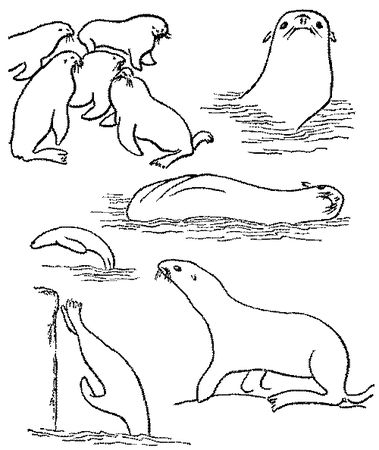

Рис. 6. Различные способы передвижения ушастых тюленей на суше и в воде

Внизу справа видна вполне четвероногая походка северного морского кота (молодой самец); слева - громадная туша сивуча, спрыгнувшего со скалы, куда он перед этим благополучно влез на своих ластах, почти без всплеска входит в воду. Вверху слева - секачи северного морского кота в территориальной схватке. Три рисунка плывущих некрупных северных морских котов: высоко выставленная из воды голова, спокойно спящий на плаву зверь и уходящий от погони на максимальной скорости, позволяющей подобно дельфину высоко выпрыгивать из воды

В воде ушастые тюлени достигают скоростей до 25 км в час, что сравнимо со скоростями китообразных и превосходит возможности не только моржей, но и настоящих тюленей. При этом способ плавания ушастых и настоящих тюленей оказывается диаметрально противоположным. У одних - совокупная работа гибкого позвоночного столба (длинная шея вытянута вперед) с выведенными максимально назад задними ластами и больших гребущих передних ластов. При этом длинный и гибкий хребет дает добавочный импульс на работающую как аналог хвостового плавника пару задних ластов, а передние ласты дают добавочный гребок и компенсируют вихляния из стороны в сторону. У других - такой же аналог хвостового плавника (вынесенные назад и увеличенные ступни) работает при уменьшении подвижности хребта, втянутой в плечи шее и прижатых к бокам передних ластах. Получается монолитная торпеда с единственным движителем сзади. Первые (ушастые тюлени) выигрывают в скорости и маневренности, вторые (настоящие тюлени), вероятно, в экономичности, позволяющей нырять глубоко и надолго. Во всяком случае, их рекорд - нырок тюленя Уэдделла на шестисотметровую глубину и сорокатрехминутное пребывание под водой - не идет в сравнение с возможностями отариидного рекордсмена - сивуча, достигшего двухсотметровой глубины.

Для отариид остается поверхностный слой океана и возможность частых погружений на глубины в несколько десятков метров на несколько минут, не намного превышающих и по длительности, и по глубине возможности тренированных людей - ныряльщиков (сегодняшний человеческий рекорд - глубина сто метров и пять минут под водой на одном дыхании). Высокое содержание мышечного гемоглобина, окрашивающего мясо китов и тюленей в характерный темный цвет, и особенности крови, вероятно, обеспечивают морским львам и котам большую работоспособность мускулатуры при погружении и более быстрое восстановление запасов кислорода после выныривания, чем у рекордсмена Жака Майоля, у которого активная работа мышц сокращает время задержки дыхания наполовину (с почти 5 до 2 минут) и соответственно ограничивает глубину погружения по сравнению с экономным погружением за счет 5–6 кг груза. Но доступные глубины для специализированного ластоногого и обобщенного наземного млекопитающих (если говорить только об отариидном варианте) оказываются теми же. А раз так, то в наших попытках освоить и обжить океан нам полезнее знать о достижениях мало перестроенного наземного зверя - морского льва, чем о столь непохожем на нас кашалоте (хотя и знания о ныряющем на километровую глубину кашалоте явно не помешают).

Человеку под силу нырнуть почти как морской кот, но никакому рекордсмену не просидеть в воде, не вылезая, и нескольких суток (достаточно вспомнить меры против переохлаждения участников марафонских заплывов). Четырехмесячный же командорский котик уходит со своего родного лежбища в открытый океан не меньше чем на год. Переохлаждения в воде успешно избегают и покрытые густым непромокаемым мехом морские коты, и промокающие до кожи редкошерстые морские львы. Слой подкожного сала увеличен и у тех и у других. Уже тридцатикилограммовый зверь имеет 5 кг сала, но до нерпы и морского слона отариидам далеко, а в придачу они должны избавляться от потерь тепла в воде с увеличенных голых и без подкожного сала ластов, что не осложняет жизнь настоящих тюленей.

Проблема с ластами отчасти снимается простым усовершенствованием теплообменника: венозные сосуды, несущие кровь из конечностей, плотно охватывают артериальные стволы, подающие кровь в конечности. В результате охлажденная в ластах кровь по пути в глубь тела остужает подаваемую на ее место и нагревается сама, тепло, уже, было, вынесенное наружу, возвращается внутрь. Ласты переохлаждаются, но остальное тело избегает переохлаждения. Этот простой теплообменник на противотоках, описанный четверть века назад П. Шоландером, широко распространен у птиц (голая лапа гуся на снегу) и зверей (голый хвост бобра), показывая еще один способ расчленения единой конструкции на отчасти независимые куски (один переохлажден, а соседний с ним - нет).

Но кроме ситуации с ластами, хорошо бы понять, как морским львам удается сидеть между двумя стульями: утратив мех-теплоизолятор и не получив нерпичьего панциря из сала. Каким образом оказываются одинаково уверенными в холодной воде Берингова моря сходные по размерам морской кот-секач и самка сивуча? Сходны они и по количеству сала, но первый носит непромокаемую меховую шубу, а вторая вполне обходится без нее.

Найдя способы не переохлаждаться в теплопроводной и безграничной по теплоемкости воде Мирового океана, оставаясь в ней безвылазно месяцами, подвергаются ли ушастые тюлени опасности перегрева в достаточно прогретых поверхностных слоях тропических областей? Можно представить перегрев тяжело работающего зверя в воде, температура которой близка к таковой тела. Хотя угроза эта проблематична, сбрасывать ее со счета не стоит. Но максимальные океанские температуры в +32° редки и в экваториальной зоне, а чуть меньшие в прогретых летних садках Черноморских биостанций оказались вполне приемлемыми и для северных, и для южных ушастых тюленей.

В воде главное - не растерять необходимое тепло, но на лежбище под воздушным одеялом теплоизолирующие механизмы в организме зверя оборачиваются риском перегрева и теплового шока. Существование этой постоянной угрозы подтверждает легкость, с которой можно довести морского кота до шока, заставив его идти чуть быстрее и чуть дольше, чем он это делает обычно. А секачи всех ушастых тюленей летом неделями сидят на берегу, да и самки со щенками должны подолгу оставаться на летнем переполненном пляже. При необходимости зверь должен быстро сбросить излишки тепла, а для этого, кроме учащения легочной вентиляции, остаются те же оголенные и хорошо снабжаемые кровью участки открытой кожи на увеличенных ластах. Насколько успешно решается эта задача, показывает благополучное пребывание морских львов и котов на берегу Галапагосских островов под экваториальным солнцем. При кажущейся простоте терморегуляционных проблем остается непонятным быстрое разбегание зверей с лежбища не только в жаркий, но и в дождливый день, а также явное избегание ушастыми тюленями льдов, с которыми настоящие тюлени прекрасно освоились. Впрочем также непонятно, есть ли что-нибудь, кроме поведенческих запретов, препятствующее проникновению ушастых тюленей в пресноводные озера, где настоящие тюлени опять же хорошо прижились.

Рассматривая способы передвижения отариид на суше и в воде и способы борьбы с двойной опасностью: перегрев - переохлаждение, быстро находишь их переплетение в единый узел, который решается небольшим преобразованием - увеличением относительной величины ступней и кистей, делающим их одновременно и совершенным движителем и регулируемым в широких пределах теплообменником.

В такой же тесный узел сплетаются добыча пищи, расход воды в организме, обеспечение щенка материнским молоком и та же терморегуляция. Достаточно посмотреть на мелкие с простыми коронками щечные (расположенные кзади от клыков) зубы любого ушастого тюленя, чтобы увидеть, что с такими зубами придется глотать пищу неразжеванной, а стало быть, кусок должен быть соразмерен глотке. Простота зубов ставит ушастых тюленей в один ряд с неполнозубыми и китообразными (зубатыми) и противопоставляет большинству современных и ископаемых групп млекопитающих. Несмотря на трудности с жеванием, набор кормов оказывается очень широк и включает практически любой плавающий и соразмерный глотке объект от криля до мелких пингвинов, но основная добыча - стайные некрупные рыбы и головоногие. Заодно с добычей проглатывается и крупная галька, давая повод к поискам пользы от ее присутствия в желудках зверей. Взрослый морской кот съедает в день 5-10 кг рыбы, при избытке корма может съесть и больше, но ведра хватает секачу и на активную жизнь в океане, и на накопление жировых запасов. У крупных морских львов ежедневный паек, вероятно, удваивается, не превышая тех же 3–5 % веса зверя.

Вопреки ожиданиям оказывается, что вода попадает в кишечник ушастого тюленя в минимальном количестве. Вместо избытка воды получается ее недостаток, и зверь посреди океана оказывается в положении А. Бомбара, пересекшего на спасательной лодке Атлантический океан, довольствуясь водой, содержавшейся в пойманной им рыбе. Рыба и головоногие содержат около 80 % воды, и этого достаточно, чтобы обеспечить домашней кошке (не морской!) сносную жизнь без питья чистой воды. Но выкормить котят такая кошка уже не может. На выработку молока надо тратить добавочную воду. Таким же невосполнимым за счет одной рыбной диеты будет добавочный расход воды при перегреве организма. Следовательно, обычная почка наземного зверя может обеспечить жизнь в океане при достаточном количестве доступного корма и охлаждении тела за счет окружающей воды. Добавочный расход воды на производство молока у кормящих самок сокращается замещением воды жиром, содержание которого в молоке разных видов ушастых тюленей и по сезонам колеблется от 20 до 60 %, т. е. концентрированное молоко обеспечивает экономную трату воды и наоборот. Достаточные жировые запасы могут покрыть и расход воды на повышенное испарение при перегреве на суше. Наиболее активные и упорные секачи северных морских котов проводят на берегу без еды и почти постоянно на грани перегрева больше месяца, теряя за это время больше трети весеннего веса (немного больше центнера из трех с лишним). Так что подкожная клетчатка оказывается не только энергетическим запасником и теплоизолятором, но и необходимым резервуаром связанной воды, расходуемой в критические периоды.

Третий узел связывает события, происходящие в черепной коробке, изменения в органах чувств и подвижность зверя. Мозговая коробка и глазницы любого ушастого тюленя заметно крупнее, чем у медведя такой же величины. Сходные по размерам белый медведь и сивуч будут иметь: первый - полукилограммовый мозг и глазное яблоко поперечником в 4 см, второй - шестисотграммовый мозг и глаз в 6 см. У гораздо меньшего секача северного кота мозг - около 400 г, а поперечник глаза - 5 см. Глаза и мозг настоящего тюленя так же крупны, как у ушастого, а у моржей мозг еще крупнее и достигает по весу нижнего предела нормального человеческого мозга (около килограмма), глаза же меньше (около 4 см диаметром), не крупнее медвежьих. В то время как наземный хищник преследует свою добычу на плоскости, ушастые тюлени должны это делать в трехмерном пространстве, решая задачи, подобные птичьим. Так что увеличенный мозг очень кстати. Все было бы просто, если б не сходные по размерам копытные со столь же крупным мозгом.

С глазами все складно тоже только на первый взгляд. Сочетание круглого хрусталика и компенсирующей кривизны роговицы позволяет видеть и в подводном полумраке (искажения, даваемые роговицей, снимаются водной средой), и на ярко освещенном берегу (искажения, даваемые хрусталиком, компенсируются действием роговицы). Но оказывается, что утрата зрения не исключает возможности успешно охотиться в безбрежном океане, чему доказательства - встречаемые время от времени среди ушастых тюленей упитанные слепцы. Хорошо бы заодно понять, как удается зрячим зверям безошибочно находить дорогу в многомесячных скитаниях по океану без отчетливых ориентиров и под обычно закрытым облаками небом.

Несмотря на неясности, несомненна зависимость механизмов ориентации в пространстве и во времени, возможностей мозга и энергетических проблем, стоящих перед организмом, друг от друга. Тогда активные океанские ловцы подвижной добычи - ушастые тюлени - объединяются общим классом решаемых задач с птицами и летучими мышами, хотя у одних энергетические нагрузки определяются невесомостью в теплопроводной среде, а у других - весомостью в теплоизолирующей среде. В эту же компанию попадут и мелкие, освоившие кроны деревьев (еще один вариант трехмерного лабиринта) приматы.

Представив в общих чертах устройство и возможности "морских псов, львов, медведей и котов", попытаемся мысленно переделать ушастого тюленя в наземного хищного зверя (или наоборот, наземного в океанского). Уберем армированные хрящевыми надставками пальцев добавки к кистям и ступням. Тогда придется сбрасывать лишнее тепло с других частей тела. Можно для этого разредить мех, можно усилить вентиляцию легких, можно выделить специальные богатые сосудами участки кожи, переложив на них основную работу. Хорошо бы также увеличить подвижность верхних отделов конечностей, чтобы сделать походку на земле не такой неуклюжей. Надо найти достаточно обильный и доступный корм. Если он будет содержать воды меньше, чем рыба и кальмары, придется добавочно пользоваться пресной водой. Сам корм должен быть пригоден для проглатывания целиком, т. е. состоять из некрупных животных без твердого панциря и избытка неперевариваемого материала (шерсти, перьев). В противном случае надо преобразовывать зубы для расчленения крупной добычи. Повторяя операции в обратном порядке, можно столь же легко превратить наземного зверя, вроде медведя, в ушастого тюленя. Поразительна та малость, немногочисленность и четкая локализованность изменений в универсальном для млекопитающих плане строения. Как если бы, заменив несколько кирпичей или блоков в стоящем на берегу доме, получили вполне надежный океанский корабль. При этом очевидно, что отличий от наземного варианта в дельфиньем варианте больше, чем в отариидном, а степень полученной в результате его приобретения доступности океана (сроки пребывания в воде, доступные глубины, скорость и доступные корма) у рыбообразных дельфинов и четвероногих ушастых тюленей вполне сравнима, т. е. в отариидной модели работает принцип минимального обеспечения. Мысленные манипуляции с конструкцией млекопитающего позволяют достаточно свободно преобразовывать одну группу зверей в другую, беря удобную для этого стадию эмбриональной или послеэмбриональной жизни одного реального зверя и с помощью серии мелких перестроек получая все новые и новые производные формы, соответствующие другим реально существующим зверям. Можно продолжить игру дальше, просто придумав исходное, и построить либо любопытную модель, либо хорошую пародию на зоологические построения. Так, двадцать лет назад была опубликована история носоходок (изобретенных укрывшимся под псевдонимом автором), ходивших вначале на носу, но давших с течением времени эволюционно продвинутые формы, освоившие воду, воздух (летали, махая ушами) и подземелья. Возвращаясь к ушастым тюленям и к неизбежному вопросу, когда и как появился этот вариант зверя, прикинем, какие ограничения накладывают наблюдаемые события на построение моделей истории группы. А сначала посмотрим, насколько изменчиво устройство ушастого тюленя.

Составные портреты Фрэнсиса Гальтона и возможность увидеть размах изменчивости

Если присмотреться к самцам, самкам и детенышам любого вида морских львов или котов на береговом лежбище, то через некоторое время каждый из них обнаружит свое неповторимое, частью унаследованное, частью нажитое лицо. Эта неповторимость, загнанная в иерархическую систему рамок, принадлежностью особи к определенной возрастной и половой группе определенного вида, рода, семейства и т. д. будет прорываться то мелкими деталями, то ярким штрихом. Вдруг обнаружится щенок со светло-желтым мехом вместо обычного темного или с серой радужиной вместо обычной, опять же темной, или особь с необычным расположением и ветвлением крупных магистральных сосудов (как, например, у жившего в прошлом веке человека с "отариидным" расположением подвздошных артерий), или с необычными отклонениями в местах прикрепления отдельных мышц, или с аномалиями в скелете и зубной системе. Вероятность обнаружения необычного в разных структурах неодинакова, и соответственно знаний об изменчивости окраски шкуры и веса тела больше, чем об изменчивости внутренних органов, знаний о которых практически нет. В несколько привилегированном положении традиционно оказываются череп с зубами, любимый и систематиками как основной критерий сходства - различия его владельцев, и палеонтологами, которым он позволяет соотносить ископаемого зверя с еще живущими, и коллекционерами - поставщиками материала для исследователей, из-за его сувенирной ценности и относительной легкости собирания и хранения.

Насколько же двухвековое собирание черепов продвинуло знания об их изменчивости? Черепов ушастых тюленей в музейных коллекциях непропорционально мало, если вспомнить о миллионах забитых морских котов и львов. Но даже их оказывается достаточно, чтобы засомневаться в общепринятом. Так, про зубную систему млекопитающих уже почти век всем известно, что набор зубов и их форма очень стабильны в пределах вида и служат хорошим маркером видовой принадлежности. Также благодаря хорошей разработанности одной из моделей исторических преобразований формы коренных (несменяемых) зубов в пределах класса млекопитающих (модель Копа - Осборна) хорошо известно, что тюленьи зубы, как и китовые, - пример вторичного упрощения первоначально сложного набора их наземных хищных предков.