На этот раз я дал ей цехин и сделал знак следовать за мною. Найдя укромное местечко, я достал с груди букет и спросил, о чем он говорит. Примулы означали надежду, а белые гвоздики - верность. Я протянул девочке еще один цехин и, попросив ее прийти завтра на то же место и в тот же час, радостный вернулся домой.

XXIX

Разумеется, у Фатиницы не было ни чернил, ни бумаги, и девушка, опасаясь вызвать подозрения, не осмеливалась попросить их, вот почему она, даже рискуя, что ее не поймут, отвечала мне цветами. Но теперь это не имело никакого значения: разве не было у меня своей переводчицы?

Еще не зная, прилетит ли за письмом посланница любви, я принялся за ответ, так непреоборима была потребность излить свое сердце на бумаге. Мое письмо было полно радости и вместе с тем сетований: я хотел лично сказать ей, как я ее люблю, даже если бы мне пришлось после этого умереть.

Не стану приводить здесь мое письмо - читателю может показаться, что оно от безумца. Фатинице - бедное дитя! - открывалась в нем вся моя душа, а это было обольщением более искусным, чем мог бы придумать даже сам Ловелас: бросала клич любовь, стремящаяся пробудить ответное чувство. Голубка запаздывала, тогда я снова развернул свое послание и исписал все пустые места; я был способен заполнить десять страниц заверениями в любви, клятвами в вечной верности и словами благодарности (признательность мужчин не имеет границ, пока они ничего не получили).

Тень голубиного крыла мелькнула за окном; наша голубка действительно стала настоящим почтальоном; я приподнял ставни, и птица тихо скользнула ко мне в комнату; казалось, она проникла в нашу тайну и боялась выдать нас. На этот раз ей передавалась не простая записка, а целое послание. Тяжелый груз! Однако сокращать его мне не хотелось, ведь оно не выражало и тысячной доли того, о чем я жаждал поведать; ежеминутно на память приходили тысячи важных мыслей. Свернув послание так, чтобы оно поместилось под крыло, я понял, что голубка не сможет подняться, и тогда мне в голову пришло написать еще одно и тем самым создать противовес грузу. Это была великолепная идея, и я тут же принялся воплощать ее в жизнь. Все получилось довольно удачно, и птица улетела.

Я не осмеливался обедать вместе с Константином и Фортунато. Как только хотя бы на минуту сердце мое переставало биться от безрассудной любви, разум предъявлял мне жестокие упреки. Я спустился во двор и, оседлав Красавчика, пустил его привычным путем; как обычно, он привез меня в мой любимый грот.

Я подозвал пастуха, пасшего свое стадо на склоне соседнего холма, купил у него хлеба и молока и весь день провел в гроте, предаваясь мечтаниям о Фатинице. Мне хотелось побыть одному, и если бы я встретил людей, то кинулся бы им на шею, называя их братьями и рассказывая, как я счастлив. Вернувшись вечером, я столкнулся во дворе с Фортунато и сказал ему, что объезжал окрестности, любуясь представшими предо мной чудесами.

За несколько минут до девяти я вышел за ограду сада и ровно в девять с последним ударом колокола, как и накануне, букет перелетел через стену и упал к моим ногам. На этот раз цветы были другими: стало быть, Фатиница прислала ответ на мое письмо, ведь и накануне не случай соединил примулу и белые гвоздики. Новый букет состоял из акации, дымянки и сирени. Нежные цветы с нежным ароматом конечно же означали нежный ответ.

Я унес их в комнату, и они провели ночь у меня на груди. На рассвете я спустился в город. Моя гречаночка уже была в условленном месте и, взглянув на букет, сказала, что Фатиница любит меня, но ее чувство полно страха и тревоги. Нельзя было ответить на мое письмо красноречивее. Этот очаровательный язык привел меня в восхищение, а придумавший его народ показался мне самым цивилизованным в мире. Я возвратился к себе и написал ответ:

"Преклонив пред тобой колени, я тысячу раз благодарю тебя, мой обожаемый ангел, за любовь, ставшую для меня настоящим безумием. Но откуда эти тревога и страх? Ты опасаешься, что я не люблю тебя так, как ты этого заслуживаешь? Ты тревожишься, что моя любовь окажется скоротечной? Но ведь она - сама моя жизнь, она у меня в крови, ею пронизаны все мои мысли, и, даже когда перестанет биться мое сердце и угаснет разум, мне кажется, моя любовь будет жить, ибо она моя душа, которую я ощутил в себе лишь в тот миг, когда увидел тебя.

Отбрось все страхи, моя Фатиница, перестань тревожиться, мой ангел, позволь увидеть тебя на один час, одну минуту, одну секунду, и, если после того как я устами, глазами, всем моими существом скажу тебе: "Я люблю тебя, моя Фатиница, я люблю тебя больше жизни, больше души, больше Бога", если после этого ты все еще будешь бояться, - я откажусь от тебя, покину Кеос и уеду в другую страну не для того, чтобы забыть, что я тебя увидел, а чтобы умереть от того, что я тебя больше не увижу".

Два часа спустя Фатиница получила письмо, и вечером мне пришел ответ. То был один из тех красивых желтоватых цветков, что столь распространены в наших лугах (его название я забыл) и столь любимы нашими детьми - связывая их нитками, они делают из них мячи для игры. Вместе с ним были страстоцвет и лютик. Фатиница отвечала мне, что она тоже сгорает от нетерпения, но предчувствует, что любовь принесет нам много страданий.

Я пытался побороть ее странную мнительность, и это было тем легче, что мои доводы были и у нее в сердце. Разве могло существовать какое-либо угрожающее ей предзнаменование, чтобы оно не угрожало бы и мне? Так не лучше ли страдать вместе, чем в разлуке? Что же до трудностей, то их было легко преодолеть. Ничего не подозревавшие Константин и Фортунато не следили ни за мной, ни за ней, и с наступлением ночи мы могли встречаться в саду; для этого нужна была только веревочная лестница: я перебросил бы ее через ограду, и Фатиница закрепила бы один конец у подножия дерева, а я - другой за какой-нибудь выступ скалы. Если она согласна, то пускай пришлет мне букет гелиотропов. Голубка унесла под своим крылом этот прекрасный план.

Последние дни Константину и Фортунато должно было казаться, что меня охватила любовь к древностям, поэтому они не удивились, когда я ушел из дома сразу после завтрака и приказал оседлать Красавчика. Я отправился в город, купил веревку и поехал к гроту, где принялся мастерить лестницу. Это матросское ремесло было мне хорошо знакомо, и к концу второго часа она была готова. Я обмотал ее вокруг тела под фустанеллой и возвратился домой, рассчитав, что обед уже закончился.

Константин и Фортунато ушли осмотреть фелуку: уже около шести недель они бездействовали, и у этих отважных морских птиц снова начали отрастать крылья. Но мне было все равно, лишь бы меня оставили в покое и одиночестве. С наступлением ночи я отправился за моим букетом, но в этот вечер его не было, и я напрасно прождал у стены до часу ночи, хотя царило полное безмолвие и стояла такая тишина, что, казалось, можно было различить даже легкие шаги феи или дыхание сильфиды. Меня охватило отчаяние.

Я возвратился, обвиняя Фатиницу в том, что она меня не любит; кокетка, под стать западным девицам, она играла моей страстью, а теперь, когда эта страсть достигла апогея, испугалась и решила меня оттолкнуть, но было уже поздно: огонь разгорелся в пожар и мог потухнуть, только поглотив все. Целую ночь я провел за безумным письмом, где угрозы перемежались мольбами о прощении и любовными признаниями. Утром, как всегда, прилетела голубка, на шейке у нее висел венок из маргариток - символ печали, который она принесла мне от Фатиницы. Я порвал первое письмо и написал другое:

"Да, Вы грустны и расстроены, ведь Вы слишком молоды и чисты, чтобы Вам нравилось видеть страдания; но, Фатиница, не грустью и тоскою охвачен я, а отчаянием!

Фатиница, я люблю Вас, не скажу так, как может любить мужчина, ибо уверен, мужчина неспособен любить так, как я. Вы живете в моем сердце; Вы для меня то же, что солнце для бедных цветов, присланных Вами: вдали от светила они вянут и гибнут. Прикажите же мне погибнуть, Фатиница! О Боже мой! Это нетрудно, но не говорите мне, что я Вас больше не увижу. Сам Всемогущий Господь не воспрепятствует мне в этом, разве лишь поразит меня в этот самый миг.

Сегодня вечером я приду к углу стены, где напрасно вчера прождал Вас до часу ночи. Во имя Неба, Фатиница, не вынуждайте меня страдать и сегодня, как я страдая вчера; силы мои на исходе, сердце разрывается!

О, я узнаю, любите ли Вы меня!"

Сняв с голубиной шейки венок из маргариток, я привязал ей под крыло мое письмо. День показался мне длиной в вечность, не было желания никуда выходить. Я бросился на диван и притворился больным, в чем не составило труда уверить пришедших проведать меня Константина и Фортунато; меня лихорадило, голова горела.

Они хотели пригласить меня поехать вместе на Андрос, куда их призывали дела; я не стал уточнять, какие, но легко догадался, что речь шла о политике, и не ошибся: там созывалось совещание двадцати членов гетерии, к которой принадлежали Константин и Фортунато. Едва они вышли, как я приподнял ставни и насыпал на подоконник пшеничные зерна и крошки хлеба; через четверть часа прилетела голубка и унесла мое второе письмо:

"Сегодня вечером нечего опасаться, моя Фатиница; напротив, всю ночь я смогу провести у твоих ног: твой отец с братом уезжают на Андрос и вернутся лишь завтра. О моя Фатиница, положись на мою честь, как я полагаюсь на твою любовь".

Час спустя, услышав голоса матросов на берегу, я подбежал к окну, выходящему на море, и через ставни увидел Константина и Фортунато, садившихся в небольшой ял. С ними были двадцать мужчин, роскошью одежд и вооружения походивших более на князей, собирающихся посетить свои владения, чем на пиратов, под покровом тайн снующих между островами Архипелага. Я проводил взором их парус; дул попутный ветер, и он быстро растворялся вдали, пока совсем не исчез, словно улетевшая чайка. Я подпрыгнул от радости: меня оставляли одного с Фатиницей!

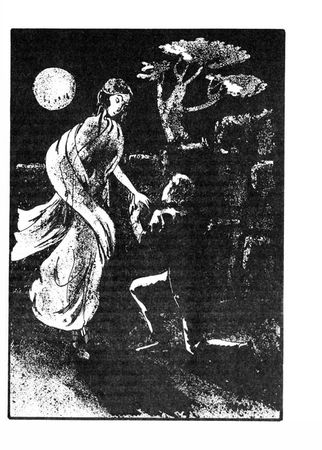

Спустилась ночь; мне не терпелось поторопить время. Я взял свою веревочную лестницу и вышел из дома. Если бы кто-нибудь встретил меня, покрытого бледностью, охваченного дрожью, то он подумал бы, что случай свел его с человеком, только что совершившим преступление. Но дорога была пустынна, и я благополучно добрался до угла стены. Колокол бил девять, и каждый его удар, казалось, разил меня прямо в сердце. С последним ударом через стену перелетел букет.

Увы! Кроме гелиотропа, в нем были цветы голубого ириса и аконита. Фатиница хотела сказать, что она полностью вверяет себя мне, полагается на мою честь, но душа ее полна угрызений совести. Я не сразу понял смысл букета, но ведь в нем был гелиотроп, означавший согласие, и я перебросил конец лестницы за стену. Кто-то слегка потянул его с той стороны, и через мгновение, дернув его на себя, я почувствовал, что он закреплен; оставалось только основательно привязать мой конец, чтобы лестница выдержала вес тела; затем с ловкостью моряка я влез на гребень стены и, не тратя времени на спуск, не рассчитывая высоты, не зная, куда лечу, устремился в сад и скатился к ногам Фатиницы прямо в клумбу, благоухающую нашим цветущим любовным алфавитом.

Фатиница вскрикнула, но, обняв ее колени, прижимая ее руки к сердцу, я разрыдался у нее на груди. Радость моя была столь велика, что походила на боль. Фатиница смотрела на меня с божественной улыбкой ангела, открывающего вам врата рая, или женщины, отдающей вам свое сердце. Она была спокойнее меня, но не менее счастлива: словно лебедь, парила она над бурей моей любви.

Боже, какая дивная ночь! Ароматы цветов, соловьиные трели, небо Греции и два юных сердца, охваченные чистой первой любовью. О! Время перестало существовать: самой вечности было бы мало, чтобы вместить в себя подобное счастье. Звезды постепенно тускнели, наступал рассвет, а я, как Ромео, не хотел замечать утренней зари. Пора было расставаться; я покрыл поцелуями руки Фатиницы, за минуту мы снова пересказали друг другу все, о чем проговорили целую ночь, и простились, пообещав снова свидеться на следующую ночь.

Я возвратился к себе разбитый от счастья и бросился на диван, желая перейти от действительности, если это только возможно, к еще более сладостным мечтам. До сих пор я не знал Фатиницы: эта девушка одновременно сочетала в себе и чистоту, и страстность; природа вырастила редчайший алмаз в нашем современном мире, где символом этого типа женщин считается Мадонна. У древних существовали Диана и Венера - целомудрие и сладострастие, но они не сумели придумать божества, соединившего в себе непорочность одной и чувственность другой. Весь день я писал - только на это я был способен, не видя Фатиницу, - время от времени подходя к окну и поглядывая в сторону Андроса; множество парусных рыбачьих лодок, подобно морским птицам, сновали между Теносом и Гиаросом, но ни одно не напоминало ял моих хозяев. Константин и Фортунато задерживались, ничто не предвещало их возвращения, мы могли надеяться еще на одну спокойную ночь.

О! Как теперь, томясь ожиданием, постигал я красноречивую мифологию древних, у которых существовали божества для дня, для ночи и для каждого часа, но они считали, что их еще совсем мало, чтобы олицетворять разнообразные и противоречивые желания смертных. Наконец, сгустились сумерки, настала ночь, загорелись звезды, и я вновь припал к ногам Фатиницы.

Накануне каждый из нас говорил о себе; сейчас каждый из нас говорил про другого. Я поведал ей о моем любопытстве, о моих желаниях, о днях, проведенных у окна. Она пережила то же самое; с того часа как Фатиница услышала рассказ о сражении, о том, как я ранил Фортунато и боролся с Константином, как бедный Апостоли, ныне взирающий на нас с высоты небес, спас меня из бурных волн и, наконец, как излеченный мною Фортунато привел меня сюда уже не врачом, а братом, - ее охватило страстное желание увидеться со мною, и, выждав несколько дней, она притворилась больной, чтобы меня к ней привели. Девушка поняла, что я не случайно прописал ей прогулки, когда нашла в книге ту самую веточку дрока, что предательница-голубка на следующий день извлекла у нее из корсажа. Она хотела, чтобы я говорил о себе, я же потребовал, чтобы она говорила только о себе, и пообещал, что выполню ее желание на следующий день.

Рассказ Фатиницы походил на исповедь ангела: типичное дитя Греции, она сплетала мирское с религиозным; веруя в могущество Святой Девы, она еще сильнее веровала в науку предсказаний. До встречи со мной она неизменно перед сном клала под подушку шелковый кошелек с тремя цветками - белым, красным и желтым, и утром, едва открыв глаза, прежде всего погружала свои пальчики с розовыми ноготками в кошелек, всю ночь покоившийся у нее под головой, и наудачу доставала один из цветков. От этого обычно зависело настроение целого дня: белый цветок сулил молодого, красивого мужа, и она была без ума от радости; красный означал, что ей предстоит стать женой пожилого и важного человека, и она задумывалась; наконец, желтый цветок означал, что к бедной девочке посватается старик, и день проходил без единой улыбки, без единой песни.

Целая глава в ее рассказе была посвящена снам, разгадывать их она считала делом чрезвычайной важности: так, от нее я узнал, что видеть кладбище считалось доброй приметой, купаться в прозрачной реке - тоже счастливый сон, но если во сне теряешь зуб или тебя укусит змея - это к смерти.

Впрочем, за всеми ее предрассудками скрывалась твердая, устоявшаяся основа; душу бедной девушки закалило перенесенное потрясение. Содрогаясь, вспоминала она жуткую картину Константинополя - охваченный огнем дом, утопающие в крови тела деда и матери, Фортунато и отец, вырывающие ее и Стефану из пламени, грозящие кинжалами руки. Это воспоминание иногда тучей проходило по ее лицу, заставляя бледнеть, стирая улыбку с губ, сменяя ее слезами. По воспитанию же Фатиница стояла много выше обычных женщин, которые в Греции редко умели читать и писать; итальянским языком она владела в совершенстве, а как музыкантша вполне могла бы блистать в салонах Лондона или Парижа.

Эта восхитительная ночь, как и первая, пролетела быстро; наши души звучали столь дивным согласием, что прошлое - такое различное у каждого - исчезло, будто мы знали друг друга целую вечность и полюбили друг друга, едва появившись на свет.

Я возвратился к себе преисполненный благодарности за бесконечные чудеса, какие Всеблагой Господь, таящий их в своем лоне, являет нам день за днем, одно за другим, словно листая страницы неведомой книги. Кто бы мог предсказать, когда я бежал из Константинополя, полагая свое будущее безвозвратно утраченным и растерянно озираясь кругом в поисках какого-нибудь выхода, что ход событий, таких странных и в то же время естественных, приведет меня, едва минет два месяца, к жизни, столь богатой новыми ощущениями, и в сравнении с ними все пережитое прежде покажется тусклым и бесцветным? Что было бы со мной вместо всего этого, если бы первопричины его не существовало и я остался на борту "Трезубца"? Какому счастливцу пришлось бы пережить все эти события, которые дремали за укрывшей их пеленой? Кого вместо меня полюбила бы Фатиница? Кому достались бы эти сокровища целомудрия и нежности, опьяняющие меня? Нет, все идет заведенной чередою, случается то, что должно случиться; у каждого человека своя дорога жизни; на обочинах ее дремлют счастливые и несчастливые события, пробуждающиеся от звука его шагов; они то забегают вперед, распевая, как флейтист консула Дуилия, то преследуют его, завывая, как привидения Леноры. Но мне выпал благословенный путь, и я вкусил счастье, превзошедшее все мои чаяния.

Увы! Надо было бы вспомнить Поликрата из Самоса и постараться обезоружить ревность судьбы, бросив в море какой-нибудь драгоценный перстень!

К середине дня возвратились с Андроса Константин и Фортунато; я хотел было встретить их у причала, но мне недостало мужества. Впрочем, сколько бы ни откладывал я минуту встречи, избежать ее не было возможности. Мгновение спустя после того как я услышал, что они вошли в комнаты Константина, дверь отворилась и появился он сам.

Хозяин дома сообщил, что через две недели они покидают остров Кея и отправляются в плавание, затем, не ставя мне никаких условий, спросил, не хочу ли я воспользоваться их стоянкой на Хиосе, чтобы добраться до Смирны и выполнить печальную миссию, перед смертью возложенную на меня Апостоли, то есть посетить его мать и сестру.

Судя по всему, Константина вовсе не интересовало, останусь ли я на острове в отсутствие его и Фортунато, тем не менее несколько сказанных им слов внезапно разрушили все здание моего счастья. Я вспомнил черное облачко в Бискайском заливе, разросшееся в страшную бурю. Покинуть Фатиницу! Мысль о том, что рано или поздно все же придется сделать это, даже не приходила мне в голову; однако и остаться было невозможно, не вызвав странных подозрений Константина и Фортунато. Передо мною было два выхода: последовать за Константином или во всем ему признаться, покинуть Кеос или открыто остаться здесь женихом Фатиницы.