Рабочих-туркмен, людей песков, очень интересовала жизнь большого города - движение трамваев, поездов, строительство многоэтажных домов, фабрик и заводов. Каких размеров Москва? Объясняем, что нужно 100 таких городов, как Мары, чтобы получилась одна Москва. Это трудно представить, так как сразу возникает пространственное сравнение, размеры площади города, а не количество жителей.

Быть может, этот очерк последний, имеющий право носить название ""Белые пятна" Центральных Каракумов". Работами наших и многих других экспедиций последних лет "белые пятна" покрылись на карте разными красками. Всюду в пустыне побывали экспедиционные работники. Десяток лет ушёл на изучение песков Средней Азии. Собран большой фактический материал, помогающий полнее использовать природные ресурсы пустыни.

Недаром колхозы Кизыл-Арвата, Казанджика, Мары, Теджена и других районов Туркмении всё дальше и дальше уходят в Каракумы, на лучшие и нетронутые пастбища, создавая там в центральных пустынных районах скотоводческие колхозные фермы. Горнодобывающая промышленность также развилась в Каракумах. Ирригационные сооружения расширили земли оазисов и сократили бесплодные земли пустынь. Достаточно вспомнить Каракумский канал, который по своим масштабам является гигантским сооружением, разрешающим проблему воды и орошения на огромных площадях Туркмении.

Перед научно-исследовательскими работниками и инженерами ещё и теперь стоят почётные задачи по орошению безводных пространств, полному освоению пустыни для нужд быстрорастущих потребностей промышленности, колхозного животноводства и все расширяющегося хлопкового хозяйства Средней Азии. Это большая и благодарная работа, и тот, кто принимает в ней участие, должен чувствовать себя гордым и счастливым. А мы, географы, горды и счастливы тем, что в процветание края вложена и наша скромная лепта.

Окончив маршрут и попав в густонаселённую часть Туркмении, в Мары, мы пересели на автомашины и покатили к центру республики - Ашхабаду. Ехали днём и ночью. Слева высился суровый и сухой хребет Копетдаг, по ту сторону которого начинался каменистый Иран; справа от нас уходили к горизонту столь знакомые нам каракумские пески.

Быстро шли машины по хорошему шоссе. Ночью, ослеплённые ярким светом фар автомобилей, то и дело испуганно замирали небольшие стада грациозных джейранов. Как зачарованные, не отрываясь, смотрели на свет озадаченные газели. Резкий гудок машины заставлял их стремительно уходить во мглу, под прикрытие ночи.

Моя последняя Каракумская экспедиция

1937

Природа, её тайны не даются без борьбы организованной, планомерной, систематической; и в этой борьбе за овладение тайнами природы, её силами - счастливый удел учёного, в этом - его жизнь, радости и горести, его увлечения, его страсть и горение.

Академик А. Е. Ферсман

По границе Туркменской ССР и Ирана проходит длинная горная цепь Копетдаг. Широкие улицы небольшого города Кизыл-Арвата раскинулись у подножия этих гор. Отсюда уже во второй раз, держа курс на север, в Каракумы, выезжала наша экспедиция. Перед нами была поставлена задача - отыскать в пустыне воду, изучить рельеф прилегающих к староречью Узбой территорий.

По сухому руслу Узбоя и раньше проходили геологи и географы, но к западу от него лежали огромные пространства, не посещённые никем из учёных.

На границе песков и подгорной глинистой наклонной равнины Копетдага, в ауле Карабогаз, где формировался караван верблюдов, мы решили устроить перевалочный пункт. Эта равнина тянется от Кизыл-Арвата на десятки километров. Они постепенно снижаются к северу и переходят в пески Каракумов. Среди глинистых равнин кое-где можно видеть небольшие островки песков, такыры пересекаются бороздами водотоков, и местами заметны чахлые кустики растений.

Из Кизыл-Арвата автомашина идёт час, и 40 километров, отделяющие город от каракумских песков, оказываются позади. Нам как-то пришлось заночевать в ауле Карабогаз. Мы остановились у юрты туркмена, нашего старого знакомого. Небо хмурилось, где-то далеко раздавались раскаты грома, на юге сверкали молнии. В Копетдаге прошла гроза, поэтому мы решили не ставить палатки, а обосновались на ночь в юрте. Две наши машины стояли рядом. Чтобы облегчить вес и ослабить давление на шины, мы частично разгрузили автомобили.

С темнотой экспедиция улеглась спать. Обычно мы рано ложились и рано вставали. Все расположились в юрте на земле рядком, только у очага в центре и у самой двери оставались свободные места. В полночь я проснулся от ощущения сырости. В юрте было по-прежнему тихо, все спали. Моя резиновая надувная подушка сползла вниз; я рукой поправил вещи в изголовье. Вещи были мокры. В изумлении протянул руку в сторону, и брызги полетели мне в лицо.

Сон как рукой сняло. Как же в юрте оказалась вода? Когда я зажёг свет, то увидел довольно оригинальную картину. Юрта была залита водой. Воды было немного, всего сантиметра два, но постели моих друзей, спальные мешки, кошмы, тоненькие экспедиционные матрасики были основательно подмочены, однако спящие пока этого не чувствовали.

За юртой на небе и в воде мерцали звезды; мы, как по волшебству, попали из пустыни на морские просторы, только где-то на юге неясно выделялись гряды песков, казавшиеся берегом.

Вскоре поднялся весь аул. Послышались возгласы людей, плач разбуженных детей.

Вода быстро прибывала. Собирая свои постели и экспедиционный багаж, мы уже ходили по колено, а затем по пояс в воде. Когда занялось утро, весь аул носил сундуки, домашний скарб на песчаные гряды, куда ещё раньше были доставлены дети. Багаж укладывали на автомашины. Их кузова островками выделялись среди воды. Большой ящик с инструментами подняло водой, перевернуло, и он плоскодонной баржей плыл по воле волн. Бурлаком потянул я "баржу" и пришвартовал её к машине. Мы ловили палаточные колья, посуду и всё, что могло быть поднято быстро прибывающей водой.

Странное зрелище представлял затопленный аул: юрты, наполовину покрытые водой, чуть возвышались круглыми пятнами среди кофейного цвета озера.

Курица, отчаянно крича, махала крыльями, но не дано курице летать: она с размаху шлёпнулась в воду и… поплыла. Курица плыла и, прощаясь с жизнью, кудахтала на весь мир, но кто-то быстро подхватил отважную пловчиху и сохранил ей жизнь.

Метрах в 250 на песчаных грядах расположилось все население аула. Варили чай, доили коз, на верблюдах из Каракумов подвозили саксауловые дрова. Дети резвились у берега, строили маленькие юрты из мокрого песка. Мы бродили по посёлку подобно первобытным людям, которые создавали свои жилища на сваях, но у тех на случай нужды имелись лодки, у нас же их не было.

Между аулом и песками протянулось длинное понижение. Здесь туркмены строили свои колодцы. Это понижение оказалось теперь глубоким рвом. Мы его переплывали. Это не представляло большого труда: ров был неширокий. Плыть здесь нужно было даже тогда, когда уровень воды начал понижаться. Пешеход мог нечаянно попасть ногой в колодец и погрузиться в его шахту. Туркмены не делают срубов у колодцев. Устье их лежит почти на одном уровне с землёй.

К вечеру вода стала убывать. Жаркое каракумское солнце способствовало сильному испарению, а большая часть воды впитывалась песками. Фильтруясь, она уходила в пески, где пополняла грунтовый поток. На следующий день обнажились юрты, стали выступать из воды кочки с растениями, а к вечеру, скользя и падая, мы бродили по жидкой такырной глине. Мы начали сушить свои вещи. Я долго чистил инструменты. В барометрах оказалась вода, в нивелирах и теодолитах осела мелкая глинистая муть. Только термометры не пострадали.

Наводнение в пустыне задержало наш выход в маршрут. Машины, хотя и стояли на непокрытой водой земле, ещё в течение двух дней не могли сдвинуться с места. Верблюды шли по скользкой земле, смешно расставляя расползавшиеся в стороны длинные ноги. Животные часто падали, беспомощно ревели и долго, с трудом поднимались. В юртах туркмены настилали новые полы. Для этого они в такырах сделали ямы, докопались до сухой земли и вёдрами носили её в юрты, покрывая мокрую и вязкую глину сухим слоем.

Почему же произошло это гигантское наводнение, затопившее громадные площади такыров на границе с песками?

Откуда пришла вода?

В тот вечер, когда мы приехали в аул Карабогаз из Кизыл-Арвата, в горах Копетдага, как уже было сказано, прошла гроза. В этих горах редко идут дожди. Но на этот раз здесь разразился ливень колоссальной силы. За два часа дожди метеорологическая станция зарегистрировала около 80 миллиметров осадков. Редчайший случай по интенсивности дождевого потока. Вся эта масса воды хлынула по сухим долинам Копетдага и понеслась вниз по подгорной такырной равнине. Скалистые горы с редкой растительностью, глинистые равнины способствовали быстрому и полному стоку воды. Мало влаги задержали эти горы и равнины. К ночи ливневые потоки достигли первых гряд каракумских песков и тут, на краю пустыни, задержались, образовав обширные, но кратковременные озера.

Наводнение в пустыне - это парадокс, но он соответствует истине. Списанный случай иллюстрирует географическую характеристику сухой и жаркой пустыни как страны контрастов.

Лето было в разгаре, когда мы на двух промытых и очищенных от грязи полуторатонках отправились в путь.

Где-то в 200 километрах отсюда, в сухом русле Узбой, находится колодец Игды.

Медленно поднимается машина на первую песчаную гряду. Позади остаются разбросанные юрты аула, а далеко на южном горизонте - окутанные дымкой горы Копетдага. Мгновение - и всё исчезает: мы перевалили через гряду. Теперь наш кругозор ограничен расстоянием всего в 200- 250 метров - от гребня одной гряды до другой.

По ровному месту автомобиль, увязая в песке, всё же медленно движется вперёд, но каждое малозаметное повышение в рельефе нам приходится брать штурмом. Машина при подъёме начинает буксовать, врезаясь колёсами в песок. Мы быстро соскакиваем на раскалённый песок, стаскиваем с кузова специально приготовленные бревна (шалманы) и подкладываем их под задние колёса. С рёвом грузовик взбирается на эти бревна, проходит по ним, как по рельсам, метра три и… опять увязает в песке. Снова идут в ход шалманы. Так мы бежим рядом с машиной иногда по целому километру.

Кто из каракумских работников не знает шалманов! Кто из нас не раз проклинал их, когда без сил ложился на песок, жадно глотая воздух, и кто не раз хвалил те же шалманы, которые многократно выручали и спасали машины, казалось безнадёжно застрявшие в песке!

Но вот трудный участок пути пройден. Останавливаемся. В радиаторах кипит вода. Люди, пробежавшие километровую дистанцию с бревном в руках под нестерпимо пекущим солнцем, увязая ногами в раскалённом до 70° песке, в изнеможении валятся в тень машины.

Лежим молча, затем встаём и через резиновую трубку тянем из бочки тёплую, как парное молоко, воду.

Снова взбираемся на машины, обжигая руки о металлические части. Незаметно проскакиваем твёрдые и ровные, как паркет, глинистые такыры. Это время нам кажется мгновением, и мы, не успев отдохнуть, на подъёме опять бежим рядом с машиной, подбрасывая под неё шалманы.

В конце второго дня истощается наш трёхдневный запас воды. Машины при такой сильной жаре и тяжёлом пути испытывали чрезмерную "жажду". В радиаторы влили последнюю влагу, а её остатками девять человек прополоскали рты.

- До колодца Игды ещё десять километров, - говорит проводник.

С трудом, часто останавливаясь, преодолеваем ещё пять километров. Наконец спускаемся в русло Узбоя. Из радиаторов идёт пар. Вода кончилась. Хорошо что это случилось в пяти, а не в 20 километрах от колодца.

Добровольцы отправляются за водой. Эти последние несколько километров, несмотря на усталость, идём быстро, чуть не бегом: впереди вода. Вот и долгожданный колодец.

Все стоят вокруг проводника. Он сам достаёт ведро воды и торжественно разливает бодрящую жидкость в пригоршни участников экспедиции. Мы глотаем с грязных, немытых рук прохладную, освежающую коду. Лини" утолив первую жажду, мы чувствуем, что вода далеко не так уж хороша: она пахнет тухлыми яйцами. Последним напился старше проводник и сразу заторопился обратно к машинам:

- Там тоже люди хотят пить. Захватив два ведра воды, идём к машинам. Наступает тёплая звёздная ночь.

Мне пришлось ещё раз повторить этот маршрут и вывести автомашины из песков в Кизыл-Арват, чтобы захватить остальное снаряжение и приехавшего из Ашхабада начальника нашего отряда В. Н. Куница, вею свою жизнь занимавшегося изучением пустыни Каракумы и её водных ресурсов.

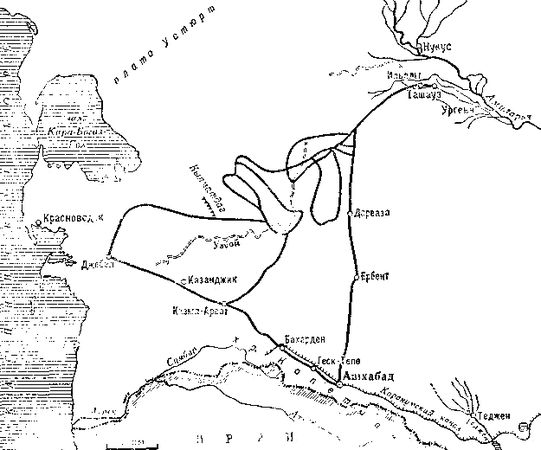

Маршруты экспедиций по Каракумам в 1937 году

Обратный путь был легче, но все лее мы порядком измучились. Второй раз из Кизыл-Арвата в Игды прошли обходным западным вариантом через Джебел, минуя пески. Это было гораздо дольше, но ведь машины не боятся расстояния, были бы грунты твёрдые.

В ауле Янкую мы пригласили старого туркмена Ходжу Мамеда быть нашим проводником. Он в течение долгого времени пас овец и верблюдов по нашему маршруту, поэтому хорошо знал район Узбоя. Для дела он оказался весьма полезным человеком. Мы долго уговаривали его ехать с нами, но предложение покинуть дом на два месяца было для Ходжи Мамеда так неожиданно, что он не сразу согласился.

Благодаря Ходже Мамеду мы, и не имея хороших карт, точно привели машины к лагерю у колодцев Игды. В одном месте, перед отвесным обрывом Коймата, долго ходили в поисках подъёма. Обнаружили тропу под странным названием Аламан-Ел (разбойничья дорога), но по ней с трудом может подняться гружёный верблюд, где уж пройти грузовым автомашинам!

Но всё же мы нашли путь и для них. В стороне от линии нашего маршрута обрыв раздваивался, образуя две большие ступени, и мы прошли между ними, сделав изрядный крюк.

Труднее оказалось около Узбоя, где сыпучие пески вновь преградили нам путь. Здесь мы опять прибегли к помощи шалманов.

Вот что пишет об этом последнем перед Узбоем участке нашего пути В. Н. Кунин, с которым мы, наверное, тысячу раз подкладывали тяжёлые бревна под колёса автомашин и вдвоём, надрываясь, старались помочь грузовикам выйти к колодцам Игды: "Около полудня Ходжа Мамед, пытавшийся время от времени нам помогать, куда-то исчез. В полном изнеможении продолжаем мы эту поистине нелепую, но неизбежную работу, в тысячный раз повторяя одни и те же манипуляции.

Шалман - бревно, метра 2,5-3 длины, диаметром сантиметров 15. Одним концом его нужно засовывать под задние скаты машины. Одновременно это делают двое шалманщиков, по одному шалману с каждой стороны. Шалманы надо уложить почти горизонтально, иначе машина не заберётся на них. Для этого перед задними колёсами руками выгребается песок. Так как при первых же поворотах колёс шалман другим концом поднимается вверх, создавая крутой уклон, то шалманщик должен придавливать этот конец своим весом.

Раздаётся команда "готово", включается мотор, колеса буксуют, резина горит, тебя обдаёт масляным перегаром и пылью. Когда колеса забираются на шалман, другой его конец с силон подбрасывается вверх, и он снизу ударяет по подножке. В этот момент надо быстро спрыгнуть с шалмана, иначе ноги будут придавлены к металлическим стойкам подножки. Сами подножки уже давно оторваны и бренчат в кузове. Машина проходит по шалманам и, соскакивая с них, немедленно глубоко зарывается в песок, придавливая концы шалманов. Встаёшь на четвереньки и начинаешь отгребать руками песок. Когда шалман можно наконец вытащить, несёшь его снова вперёд на 3 метра и начинаешь пристраивать под задние скаты. Пот заливает глаза, тёплая, горькая вода, которой экономно полощешь рот, не освежает, и, облегчая душу проклятиями, начинаешь все сначала.

Так мы начали ездить через барханные участки Каракумов с начала 30-х годов на горьковских полуторках, которые, можно сказать, допускали любые издевательства над собой и, как правило, более или менее успешно вывозили. И потом оставалась нелёгкая задача - оформить специальным актом расход горючего килограмм на километр вместо положенных по норме 150 граммов.

С годами шалманная техника совершенствовалась и вскоре достигла своего "потолка". Сперва на шалманах появились насечки. На них легче залезали колеса. На передних концах шалмана появилась верёвка с петлёй. Когда машина проходила мимо шалманщика, он надевал петлю на задний бортовой крючок, и машина, соскакивая с шалмана, натягивала верёвку и вытягивала шалман из песка. Исчезла тяжёлая необходимость откапывать шалман и вытягивать его вручную из-под колёс, а если машина дальше продвигалась одна, то шалманы волочились на буксире за машиной. Отпала, пожалуй, и самая утомительная операция - тащить на себе за машиной тяжёлые шалманы. Ведь коль скоро машина двигалась, не останавливать же её нарочно. Остановишь - начинай снова шалманить. Так иногда приходилось тащить шалманы сотни метров.

Наконец в шалманной технике появилось коренное усовершенствование. С каждой стороны машины вставало по два шалманщика, каждый со своим шалманом. Когда кончался один шалман, впритык к нему приставлялся другой, и снова колеса спокойно переходили с одного деревянного рельса на другой. Самые тяжёлые, "критические" моменты исчезли - колёсам не нужно было из рыхлого песка вскарабкиваться на шалман, и они не погружались глубоко в песок, соскакивая с шалмана.

Но нас было только двое. Не все достижения шалманной "техники" были ещё освоены, и, когда впереди раздались голоса, мы, казалось, уже потеряли все силы и были больше не в состоянии даже шевелиться.

Оказывается, Ходжа Мамед, исчезнув ещё около полудня, отправился в Игды. Плёлся он туда часа два-три. Оттуда немедленно навстречу нам пошла мощная смена шалманщиков с запасом пресной воды.

Через час мы были в лагере и испытали неизъяснимое наслаждение, искупавшись в тёплом горько-солёном игдинском озере. После этого нас окатили более холодной пресной водой из колодца, чтобы смыть соль, и, напившись чаю, мы повалились спать".

Через несколько суток к нашему лагерю подошёл караван верблюдов. Он привёз оставшихся сотрудников и багаж.

Лето стояло жаркое и сухое, животные быстро уставали, но люди, покрывшиеся, как броней, тёмным загаром, уже не так страдали, как в первые дни выхода в пустыню. Да и ночи ближе к осени становились прохладными; одной простыни оказывалось недостаточно, чтобы защититься от ночной свежести.

Целыми днями мы работали на опорных точках, у заброшенных и забытых колодцев. А потом шли долгим, томительно длинным путём, делая съёмку местности, измеряя высоты и наблюдая за рельефом.

Медленно идут верблюды. Но они уже тысячелетиями помогают человеку покорять пустыню и… нам тоже, когда настал XX век. Ведь точно так ходили караваны десятки и сотни лет назад по этим необозримым просторам.

Вертикальные лучи солнца ослепляют и палят безжалостно. Термометр в тени показывает 46°. До песка нельзя дотронуться рукой. С юго-востока дует сухой, обжигающий ветёр. К концу дня становится трудно дышать, губы высыхают и трескаются. Язык во рту набухает, хочется пить. Запасы воды во флягах кончаются в первый же час пути.