Обычно в такое время по палубе яростно барабанил тропический дождь. Он поливал шкоты, гасил угольки в жаровне, отзывавшиеся недовольным шипением, а на шкафуте образовывал огромную лужу, но потоки воды, встретив на пути комингс грот-люка, стекали в шпигаты. Но вот ветер стихал. Приходило время выбирать грота-шкот, потравленый на три фута при шквале. Несколько человек, скользя босыми ногами по мокрой палубе, подбежав к грота-шкоту, хватались за трос. Затем, откинувшись всем телом назад и упершись в планширь ногами, они начинали выбирать трос, стараясь изо всех сил. К тому времени рулевой успевал привести судно к ветру, что облегчало работу. Наконец убедившись, что трос выбран, как надо, я командовал: "Mawa! Крепи!", и грота-шкот закрепляли.

Иногда ветер неожиданно менял направление, и тогда наш корабль шел на опасное сближение с берегом. В этих случаях звонил корабельный колокол, и весь экипаж высыпал на палубу, чтобы занять место согласно аварийному расписанию. "Khai-or! Поворот через фордевинд!" - подавал я команду. Чтобы выполнить этот сложный маневр, следовало переместить грот вместе с огромным реем (общим весом более тонны) с одной стороны грот-мачты на другую, обратную. Если при этом перемещении тросы захлестнут парус, то плавное перемещение рея сразу нарушится, что может вызвать как разрыв паруса, так и поломку рея. Подобная операция опасна и днем, а ночью она требует предельной внимательности. Но каждый участник этой рискованной операции был хорошо знаком со своими обязанностями, знал, к какому тросу приложить руки и когда следует увернуться от тяжелого комля рея при его перемещении вокруг мачты. После того как матросы занимали свои места, рулевой разворачивал корабль по ветру. Собравшиеся на баке матросы наваливались на низ грота-рея, чтобы придать ему вертикальное положение, после чего восьмидесятифутовый рей нависал над палубой, как копье, свисая с блоков грот-мачты.

После этого один из матросов (чаще всего Салех) подавал конец тяжелого троса, служившего для управления фотом. Этот трос перемещали на другой борт корабля и там закрепляли. Удостоверившись, что проблесковый огонь на топе фот-мачты показывает, что тросы бегучего такелажа занимают свои места, матросы начинали потравливать тросы, контролировавшие угол наклона рея, в результате чего рей снова принимал наклонное положение, но только по другую сторону мачты. После того как рей принимал нужный угол наклона, матросы бросались к шкоту и ставили фот в нужное положение. В то же время другие матросы укрепляли тросы бегучего такелажа, перемещая бизань в противоположное направление и подымали кливер. На всю операцию уходило около получаса. Но приходило время, и ветер снова менял направление на обратное, и тогда приходилось снова менять положение фота-рея.

Плавание на традиционных арабских судах представляет нешуточную опасность. Некоторые снасти "Сохара" были такими массивными, что при случае могли покалечить. Например, каждый блок, сделанный из цельного куска дерева, весил около десяти фунтов. Блоки крепились на топах мачт, но если бы блок сорвался с крепления, он стал бы, снижаясь, раскачиваться на тросе, как маятник, круша все на своем пути. Когда мы меняли положение рея, то этот массивный брус, принимая вертикальное положение, под воздействием качки елозил по палубе, как коса, и мог прижать поскользнувшегося матроса к планширю. Конечно, положение рея по мере возможности контролировалось, и все же работа была сопряжена с риском: по крайней мере на долю секунды в опасной зоне оказывался любой. Но каждый надеялся на товарищей, на их слаженную работу.

Только в штиль плавание на "Сохаре" не представляло опасности. В любую другую погоду даже трос, болтавшийся на ветру, мог нанести серьезную травму. Даже кливер - носовой платок в сравнении с фотом - и тот, когда судно шло круто к ветру, норовил, полощась, издать хлопок, "волна" от которого доходила до фока-шкота, ударявшего в этом случае по планширю со звуком пистолетного выстрела. Однажды, когда фока-шкот был недостаточно закреплен, он выскочил из крепительной утки, разметав, словно спички, полуторадюймовые нагели, а саму массивную утку бросил на палубу, уподобив ее грозному книппелю.

Но как ни осторожны были наши матросы, без травмы не обошлось. Однажды при перемещении фота-рея Джумаил не сумел вовремя увернуться, и его ногу прижало комлем к планширю, в результате пострадало бедро. Джумаила вылечили оманцы. Они приготовили на огне месиво из соли и фиников, наполнили этой массой тряпицу и наложили припарку на покалеченное бедро. Через неделю Джумаил ходил не хромая.

При сильном ветре на кораблях арабской постройки заменяют фот маленьким парусом, а не подтягивают паруса к реям, как это делают на европейских судах. Замена фота на другой парус представляет собой сложную операцию, особенно при сильной килевой качке. Впервые мы ее провели, когда обогнули мыс Коморин, южную оконечность полуострова Индостан. Дул шестибалльный ветер, корабль кренился, нос зарывался в воду, короткая волна, детище Уэджской банки, мимо которой мы проходили, захлестывала шкафут. Я счел разумным заменить грот.

Опустить грота-рей было не очень сложно: он опускался своим собственным весом. Поэтому только два человека занялись этой работой. Они мало-помалу травили толстенный фал, чтобы рей не грохнулся, как гильотина, на палубу. А вот для того чтобы опустить и снять фот, да еще так, чтобы он не порвался, требовались усилия почти всего экипажа, большая часть которого и расположилась вдоль леера на подветренной стороне. Огромный парус постепенно опускался вместе с рангоутным деревом, как шатер нависая над головами. Но вот этот "шатер" оказалось возможным достать руками, и матросы повисли на нем, опуская парус все ниже и ниже. Время от времени ветер надувал парусину, и тогда людей отрывало от палубы. Но в конце концов парус все-таки опустился, его отвязали и унесли в трюм.

После того как к рею привязали маленький парус, несколько самых дюжих матросов уселись на палубе, как гребцы на восьмерке, и по сигналу Эйда, хлопнувшего в ладоши, завели хоровую песню и под это помогавшее в работе сопровождение стали выбирать фал, поднимая рей к топу грот-мачты. Тем временем Джумах, заняв место на баке, контролировал перемещение комля рея, который во время подъема высоченного бруса опасно елозил по палубе. Работе помогали Камис-полицейский и Абдулла. Они взобрались на нижний блок и, ухватившись за фал, способствовали его движению вниз. В конце концов рей и новый - маленький - грот заняли отведенные им места, и грота-фал закрепили. Свободные от вахты матросы, смертельно усталые, но довольные, отправились спать.

Жизнь арабских моряков сопряжена со смертельным риском. Половина оманцев - членов моего экипажа попадала в кораблекрушения. Корабли, на которых ходил Джумах, бывало, тонули; Салех провел в море два дня после кораблекрушения, уцепившись за обломок судна - ему повезло: его подобрал другой корабль. Едва не погиб и Камис-полицейский, когда его рыболовное судно пошло ко дну; его спасли, а вот брат его утонул. Камис-флотский пережил потрясение еще в детстве. Он был вместе с братом (тоже ребенком) на борту небольшого дау прибрежного плавания, когда судно попало в жестокий шторм. Опасаясь за жизнь детей, моряки сумели их высадить на безлюдный песчаный берег, укрыв от ветра между барханами, а сами вернулись на дау, надеясь его спасти. Попытка успехом не увенчалась - дау пошел ко дну. А вот детям все-таки повезло: их нашли бедуины и вернули домой.

Когда арабские мореходы шли от Малабарского берега Индии на юго-восток, первой землей, открывавшейся им на линии горизонта, являлся Адамов пик на острове Шри-Ланка (который арабы называли островом Серендиб). Своим названием этот пик обязан мифу, бытовавшему на Востоке: Адам, после того как его изгнали из Рая, сделав свой первый шаг, ступил на высокую гору, оставив на ней свой след. Следующий отпечаток ноги Адама до потомков дойти не мог, ибо шаг его был настолько широк, что с горы изгнанник из Рая шагнул прямо в море. "Наши моряки могут видеть Адамов пик еще на расстоянии девятидневного перехода до острова, - писал арабский хронист IX века, - и пик этот служит прекрасным ориентиром".

Шел второй день после того, как "Сохар" обогнул мыс Коморин, южную оконечность полуострова Индостан, держа курс на юго-восток. Поверхность моря и здесь оказалась достаточно загрязненной: повсюду виднелись разливы нефти - видно, многие корабли промывали здесь танки. В этот день 21 января мы дружно глазели вдаль, стараясь увидеть Адамов пик, священную гору, где, как говорят, над ее остроконечной вершиной мерцают призрачные огни, свидетельствуя о святости места. Однако над морем стояла дымка, и пик нам увидеть не довелось. А затем "Сохар" отклонился от курса, и берег острова нам открылся высоким холмом - Стогом сена, как зовут его моряки. "Сохар" прошел вдоль берегов Шри-Ланки и на следующий день бросил якорь в гавани Галле.

Серендиб (так арабы называли Цейлон, получивший с недавних пор название Шри-Ланка) послужил образованию в английском языке слова "serendipity", что значит "дар счастливых открытий", и остров Шри-Ланка действительно стал для нас счастливым открытием. Мы провели здесь почти месяц, и это было время, которое я впоследствии с удовольствием вспоминал.

Оказавшись на Шри-Ланке, наши морские биологи задались целью определить, какое число дюгоней осталось в водах у северо-восточного побережья этого острова. Дюгони (или морские коровы, как их еще называют) - крупные водные млекопитающие, которые в прежние времена водились в немалом количестве во многих южных морях. Еще тридцать лет назад большие стада дюгоней наблюдались в Полкском проливе, представлявшем собой для них идеальное пастбище, богатое водяными растениями, идущими в пищу этим животным. Но, как установили наши ученые, популяция дюгоней в Полкском проливе значительно сократилась. Биологам попались на глаза всего лишь две морские коровы, но и те, заметив людей, тотчас ушли под воду, проявив несвойственную им ранее осторожность. Число дюгоней значительно сократилось, прежде всего по причине того, что в ареале их обитания теперь процветает рыболовный промысел, в результате чего эти животные стали гибнуть, ибо запутывались в сетях и в скором времени задыхались. К истреблению дюгоней привела и охота. На этих животных охотятся из-за мяса, кожи и жира. Если еще недавно популяция безобидных дюгоней, обитавших в проливе между Индией и островом Шри-Ланка, достигала нескольких тысяч особей, то теперь в этом районе, как определили наши ученые, этих животных от силы две сотни.

Сокращается на Шри-Ланке и численность черепах, которых, несмотря на запрет правительства, ловят из-за мяса и панциря, идущего на различные украшения и поделки. Торговцы черепахами, занимаясь своим прибыльным бизнесом, пользуются весьма удобной лазейкой: на Мальдивских островах все еще разрешен отлов этих животных, и торговцы при необходимости уверяют, что приобрели черепах на Мальдивах.

Незавидна и участь тропических рыб. Жители прибрежных поселков их бесконтрольно вылавливают и сбывают нечистым на руку скупщикам, которые отправляют этих экзотических рыбок самолетами в Европу и Северную Америку, где рыбки эти пополняют аквариумы.

Бесконтрольно истребляются и кораллы, своего рода строительный материал береговых рифов. Благородные кораллы ценятся как драгоценные камни, а обычные (которые варварски откалывают от рифа подручными инструментами) идут на изготовление извести. Однако массовая добыча кораллов приводит к уничтожению рифов, естественных молов, защищающих побережье от морских волн, и в конечном счете ведет к разрушению берега. Питер Ханнем, морской биолог, нашел тому подтверждение, обратив внимание на типичную непривлекательную картину: стволы деревьев, когда-то росших по берегу, теперь в полузатопленном состоянии гниют, лежа в воде.

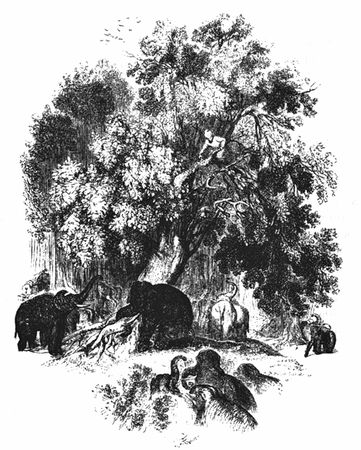

Но меня, поскольку я оказался на Шри-Ланке, интересовал и другой вопрос: где умирают дикие слоны? Вопрос этот был не праздным. В одном из вариантов рассказов о седьмом путешествии Синдбада-морехода говорится о том, что Синдбад попал в плен к пиратам, а те продали его в рабство островитянину, жившему, вероятно, на Серендибе. Хозяин Синдбада обязал его охотиться на слонов и приносить ему слоновую кость. Синдбад каждый день ходил на охоту в лес, залезал на высокое дерево и поджидал стадо слонов. Убив одного слона, он приносил слоновую кость хозяину. Но однажды слоны окружили дерево, на котором сидел Синдбад, и один из слонов стал это дерево подрывать. Синдбад уже распрощался с жизнью, но, к его великому удивлению, когда слон до него добрался, животное обхватило Синдбада хоботом и, не причиняя ему вреда, отнесло к тому месту, куда приходят слоны в последний час своей жизни. На том кладбище лежало огромное число бивней, и Синдбад понял, что его не просто туда принесли: теперь он мог добывать слоновую кость, не убивая животных. Вернувшись к хозяину, Синдбад рассказал ему о местонахождении слонового кладбища, и за это был отпущен хозяином на свободу.

Огромный слон подрывает дерево, на котором сидит Синдбад (рисунок из "Книги тысячи и одной ночи", опубликованной в 1877 г. в переводе Эдварда Уильяма Лейна)

Слон фигурирует и в рассказе о четвертом путешествии Синдбада-морехода. Синдбад, оказавшись на Серендибе, стал свидетелем шествия, возглавлявшегося царем, который ехал на огромном слоне ростом в восемь локтей. Что касается кладбища этих животных, то о нем говорится не только в арабских сказках, но и в повествованиях подобного рода других стран и народов. Есть ли в этих историях для истины? Я решил это выяснить. Сведущими людьми в этом вопросе могли оказаться ведды, живущие в еще сохранившихся (хотя и незначительной площадью) девственных лесах острова. Могли помочь мне и служители местного заповедника.

Ведды - древнейшие обитатели Шри-Ланки. В антропологическом отношении они принадлежат к негритосам и, вероятно, родственны жителям Андаманских островов. Ведды селились в пещерах или устраивали жилища на вершинах деревьев, живя охотой и собирательством. В настоящее время веддов сохранилось не много.

Они и поныне живут в лесах, пребывая, по существу, в каменном веке. В деревнях, где они изредка появляются, они приобретают лишь ножи и табак. Но в местах обитания веддов до сих пор водятся и слоны, хотя и в малом количестве. Однако, встретившись с веддами, я толком ничего не узнал. Мне сказали, что за последние десять лет они видели мертвыми не более двух слонов. Где находят смерть остальные, ведды не знали. Один человек мне рассказал, что видел однажды, как слон нес слоновый скелет, но на вопрос, куда тот слон направлялся, мне не ответил.

Не добившись успеха у веддов, я обратился к служителям заповедника, в котором насчитывалось около двух тысяч слонов. Насколько я рассудил, в год должны умирать двадцать-тридцать слонов. Однако, как мне сообщили, скелеты слонов встречаются крайне редко. Гораздо чаще попадаются на глаза скелеты более мелких животных, хотя, казалось бы, их труднее заметить. Куда же деваются умершие слоны? Я получил возможный, но не категоричный ответ. Служители заповедника свели меня к небольшому горному озерку, окруженному кустарником и мелкорослыми деревцами. Озеро простиралось в длину примерно на сорок ярдов, а ширина его варьировалась от четырех до девяти ярдов. В озеро впадал ручеек, медленно кативший в него свои темные воды. По словам служителей заповедника, склоны озера, скрытые под водой, обрывисты, а где и отвесны, что обнаруживается в засушливую погоду, когда уровень воды в озере значительно падает. Тем не менее даже в засуху, когда почти все близлежащие водоемы пересыхают, в этом озере вода сохраняется, и животные сюда приходят на водопой. А затем я услышал самое интересное. Три года назад, когда озеро обмелело больше обычного, администрация заповедника решила почистить дно. В ходе этих работ неожиданно обнаружилось, что дно озерка устлано толстым слоем костей слонов. Их вес составил несколько тонн, и понадобилось четыре грузовика, чтобы их увезти для переработки на удобрение.

Я задумался. Почему такое большое число слонов нашло смерть в этом озере? Может, они случайно падали в воду, когда в сильную засуху сюда приходили на водопой? В засуху уровень воды в озере значительно падает, обнажая крутые склоны, один неосмотрительный шаг, и слон мог свалиться в воду, а обратно ему было не вылезти. А может, это место было прибежищем старых, дряхлых слонов, которые приходили сюда, чтобы провести у воды свои последние дни, не утруждая себя ее поиском? Но тогда почему они считали за лучшее броситься в озеро, а не умереть поблизости от него? На эти вопросы мне никто не ответил. Тайна странного кладбища осталась невыясненной.

Зато достоверное подтверждение другой истории, произошедшей с Синдбадом и описанной в рассказе о его втором путешествии, я нашел, пребывая на Шри-Ланке. А история эта следующая. Синдбад волей случая оказался на необитаемом острове, где наткнулся на яйцо огромных размеров, снесенное сказочной птицей Рух, которая была столь велика, что закрывала крыльями небо. Когда Рух вернулась к себе в гнездо, Синдбад свил из своего тюрбана веревку и привязал себя к ноге чудовищной птицы. В скором времени птица снялась с яйца и взлетела вместе с Синдбадом. Рух опустилась в долине, кишевшей змеями. Синдбад отвязался от птицы, которая затем улетела, схватив большую змею. Оставшись один, Синдбад осмотрелся и, к своему удивлению, увидал, что долина, на которой он оказался, сплошь покрыта алмазами, а по алмазам этим ползают змеи. Тем временем солнце начало клониться к закату, и Синдбад стал высматривать место, где заночевать. Наконец он увидел пещеру, куда и вошел, загородив вход большим камнем. Однако там оказалась чудовищная змея, лежавшая посреди пещеры на яйцах. Синдбад провел ночь без сна, а едва наступило утро, он отвалил загораживавший вход камень и выбрался из пещеры. Неожиданно он увидел, как с высокой горы, окаймлявшей долину, упал большой кусок мяса. И тут Синдбад вспомнил историю, которую слышал в давние времена от купцов. Купцы эти рассказывали, что существует долина, усыпанная алмазами, но попасть в нее невозможно, ибо ее окружают высокие горы с отвесными склонами. Чтобы добыть алмазы, купцы применяют хитрость: бросают с горы в долину большой кусок мяса, к которому прилипают алмазы, а мясо это хватает прилетевший орел и подымается с ним на вершину горы, где его встречают купцы, подымая ужасный крик. Испуганный орел улетает, и алмазы достаются купцам. Вспомнив эту историю, Синдбад, наполнив свои карманы алмазами, лег на землю и привязал брошенное с горы мясо себе на грудь. Как он и рассчитывал, прилетевший орел схватил мясо когтями и вместе с Синдбадом поднял его на вершину горы, где орла поджидали находчивые купцы.