Согласно "Шатаптахе-брахмане" Ману, живший в южных горах, увидел рыбку, случайно попавшую в воду для умывания. И она сказал ему: "Спаси меня, а я потом спасу тебя". И Ману растил эту рыбку сначала в кувшине, затем в пруду, где не было больших рыб, которые могли ее съесть. Когда рыба выросла и сама была способна съесть кого угодно, он отнес ее в море. На прощание рыба сообщила точную дату потопа, чтобы Ману к этому времени построил корабль, взял с собой семена растений и ждал ее. Потоп уничтожил все живое, но корабль Ману, оберегаемый и ведомый рыбой, смог причалить к вершине Хималая. Вода начала постепенно спадать, и Ману сошел на обновленную землю. В более поздних версиях, в Махабхарате рыба - воплощение Брахмы, а в пуранах - сам Брахма устраивает потоп, а рыба является одной из десяти аватар Вишну.

Отавная улица Манали - Молл растянулась на несколько километров. Центром города можно считать площадь, где стоит в окружении цветов и с гирляндой календулы на шее памятник Джавахарлалу Неру (премьер-министр дважды посещал этот город).

На Молл весьма оживленное пешеходное и мото-рикшициклетное движение. Правда, объезжать и обходить приходится не коров, а ослов - их здесь почему-то очень много, и они почему-то любят медитировать посреди дороги возле островка с памятником Неру.

Но, прибыв в город, мы прежде всего отправились в лес, к храму Хадимбы, построенному в 1553-м. Это четырехъярусная пагода, крыша которой завершается бронзовым шаром и трезубцем Шивы (и это неспроста, ведь Хадимбу ассоциируют с Дургой и Кали). Но храм, высота которого более двадцати метров, кажется маленьким в окружении многовековых гималайских кедров. Совсем неподалеку один такой кедр сам является святилищем.

Парк, окружающий храм, вызывает не меньшее восхищение. Мы в свое время гуляли по этому парку, где тайные пути (по крайней мере, на табличке возле одной из них было написано "hidden trial"), где деревья такие, что в дупле спокойно может разместиться человек, где бродят, как сказала Тоня, весьма подозрительные коровы с плотоядным взглядом и с опушки которого открывается великолепный вид на окрестные горы с реками и водопадами.

На резных рельефах, идущих по периметру храма, среди богинь, богов и животных можно увидеть изображение оленя с головой вполоборота и двух птиц, пьющих нектар жизни (по мнению Грановского, такое изображение оленя типично для скифской, а птиц с нектаром - для средиземноморской культуры).

Рассказывают, что, когда храм был построен, он очень понравился магарадже. И магараджа приказал отрубить зодчему правую руку, чтобы тот не смог больше создать ничего подобного (эта сцена также изображена на фасаде храма). Но строитель натренировал левую и создал еще более великолепный храм Трилокинатх в Чамбе. За это от благодарных местных жителей он лишился головы. Похоже, что современные создатели спальных районов нашего города учли его печальный опыт, а также опыт ослепленных Иваном Грозным зодчих Покровского собора и, чтобы никому не было завидно, лепят уродливые скучные коробки.

Хадимба известна своими родственниками. Герой Махабхараты, сын бога ветра Баю, пандав Бхимасена во время скитаний вместе с братьями по местным лесам познакомился с ней. Но ее брату, злобному демону, которого звали Хадимб, это не понравилось. Бхима убил злодея, а затем женился на великанше. Она родила не менее славного богатыря Гхатоткача, впоследствии погибшего в сражении с Кауравами в Курукшетре. А внуки Хадимбы, Бхот и Маккар, создали два государства: Бхот (Тибет) и Бхутан (Бутан).

Если многие боги со временем утратили свою кровожадность, то Хадимба нет. Собственно, чего еще ждать от воплощения великой Кали. Потомки магараджи приносят ей в жертву голову козы со вставленной в рот ногой. Хадимба не отказывается и от козьей крови.

Будучи главной среди местных богов Манали, она выполняет роль строгого судьи: может наказать бога и оставить на время в своем страшном храме, лишив ежедневного горшка риса. А для жителей Кулу она является доброй бабушкой: помогает вызвать дождь, защищает от разгула стихий и способствует всяческому процветанию.

И на этот раз в храм тянулась длиннющая очередь паломников. На аллеях торговали сувенирами, совали под нос ангорских кроликов, полушепотом приглашали купить шафран.

Как мне показалось, шафраном торговать запрещено, и поэтому предлагают его столь же тайно, как и чарас. Соответственно, у некоторых туристов возникает иллюзия, что шафран - это некий наркотик. Спешу разочаровать (или обрадовать): шафран - всего лишь вкусная и полезная для здоровья специя, а также природный краситель. Правда в 90 % случаев купленный шафран окажется куркумой, тоже специей, но гораздо более дешевой.

Человек в ковбойской шляпе предлагал сфотографироваться на маленьком и ухоженном декоративном яке. Причем все эти услуги были предназначены прежде всего для индийских туристов. Хочется еще раз отметить, что индийцы любят путешествовать, не меньше чем американцы и европейцы. И если многим индийцам недоступны путешествия по миру по финансовым причинам, то уж родная страна охвачена ими в полной мере. В большинстве городов число местных путешествующих превышает число иностранных в сотни раз. Особенно в местах индуистского паломничества.

В Манали есть и буддийские монастыри (в прошлый приезд мы довольно много времени провели в тибетском монастыре Гадхан Тхекчоклинг, построенном беженцами из Тибета в 1969 году; перед его входом на стене мемориальная табличка, посвященная памяти тибетцев, погибших в борьбе за независимость в 1988–90 годах), и несколько достойных внимания индуистских храмов в окрестностях, и богатые сувенирами торговые ряды, но, оказавшись в этом городе после тихого Наггара, мои спутники да и я сам устали настолько, что задворками, миновав палаточный лагерь приехавших в Манали "гастарбайтеров", где нищую обстановку оживляли вполне современные телевизоры, и, не заходя ни в Олд Манали, ни в Васишт, выбрались в центр и отправились проводить обследование окружающих туристических агентств на предмет транспортировки через Ротанг и Кунзум в долину Спити.

Кое-кто из состава нашей славной экспедиции был ограничен во времени, а кое-кто - в бюджете, что вызвало некоторые споры. Но автобусы через перевалы так и не ходили, и в итоге нам снова пришлось арендовать джип.

Но этот неполный рассказ о микровавилоне Манали был бы совсем неполным без упоминания о встрече с одним замечательным человеком. Пока мы с Тоней торговались в агентстве, наши друзья разговорились с высоким стариком, лицо которого украшали длинная седая борода и пышные закрученные вверх усы. Он был с велосипедом, в синем тюрбане и с ожерельем из оранжевых цветов на шее. Звали его Нариндер Сингх.

Как выяснилось, он уже много лет занимается весьма благородным делом - консультирует иностранных гостей по всем возникающим у них вопросам, рассказывает о достопримечательностях, помогает снять дешевое жилье. При этом отказывается от любого вознаграждения, считая помощь своей миссией. В одной из многочисленных статей об этом человеке написано, что "раньше он служил в кабинете премьер-министра, а теперь, будучи на пенсии, каждый день проводит на автобусном вокзале в Чандигархе (я не спросил, как он оказался в Манали, но думаю, что приехал на лето) и привечает иностранных туристов. "Джавахарлал Неру радовался каждому туристу, приезжающему в Индию, - говорит Нариндер Сингх, которому сейчас уже за семьдесят, - он считал, что всех туристов надо встречать как друзей и дорогих гостей. Я постарался сделать это целью своей жизни".

В его записных книжках тысячи автографов гостей, которым он помог сориентироваться в городе, найти гостиницы, осмотреть достопримечательности. "Большинство иностранцев, приезжающих сюда, - продолжает он, - небогатые молодые люди. Обслуживающий персонал пытается выжать из них как можно больше денег, и у ребят остаются плохие воспоминания". Нариндеру Сингху не нужна известность и признательность, он просто считает себя миссионером, но за годы бескорыстной службы его имя уже вошло в несколько путеводителей по стране".

А в Интернете его называют ангелом, охраняющим туристов. Это можно понимать почти буквально: был случай, также описанный в прессе, когда он защитил юную туристку от нападения хулиганов.

Ротанг и Кунзум

Еще до рассвета мы выехали на Ротанг, перевал высотой 3980 метров. Для Гималаев - немного. Нашего водителя, немолодого загорелого индуса, звали Lab-Singh-Thakur (так было написано на его визитке), то есть Лаб Сингх, принадлежащий к касте Такуров. Это североиндийские кшатрии.

Стоит сказать, что один из вопросов, который мне часто задают люди, не бывавшие в Индии, звучит так: "Насколько кастовая принадлежность влияет на жизнь современного индийца?" И я специально приберегал ответ на этот вопрос до рассказа о Манали, города Ману, создавшего, по преданию, правила жизни для индусов, в том числе и систему каст.

А ответить можно по-разному. Официально - не влияет: современные законы Индии одинаковы для всех каст, и дискриминация по кастовому признаку запрещена. Неофициально - еще как, особенно в провинции и в религиозных сообществах. Вплоть до мелочей. Во время моего проживания у садху Лалу, там, как я уже рассказывал, работало несколько человек фри-уоркеров, и когда приходила пора обедать, все сидели вместе в комнате, а один из них - на ступенях, внизу. Когда я спросил его об этом, он ответил улыбаясь: "Я не могу с ними есть, у меня другая каста". Однако ущемленным при этом он не выглядел. Следовать дхарме, соблюдать правило для любого индуса - высшее благо. В Варанаси мы с женой как-то взяли велорикшу. Это был веселый человек средних лет, который всю дорогу говорил нам, что ему выпало счастье, он везет таких гостей, что он может хорошо делать свою работу, следуя дхарме. А когда мы предложили подождать нас, чтобы поехать дальше, его радости не было предела. Ведь качественно выполняя свою работу, в следующем рождении наш рикша мог бы стать кастой выше. Точнее, Варной.

Все, кто хорошо учился, знают по школьному курсу истории, что, когда первочеловека Пурушу расчленили, из его рта получился брахман, из рук - кшатрии, из торса - вайшью, из ног - шудра. Так появились четыре варны, которые мы ошибочно называем кастами. Дело брахманов - интеллектуальные занятия, кшатриев - администрирование, ведь они воины, вайшью - земледелие, ремесленничество и всякого рода бизнес, а шудр - обслуживание трех высших каст. Есть еще неприкасаемые.

Мальчики трех верхних варн (а их в современной Индии меньшинство, 8 % - брахманы и кшатрии, 22 % - вайшью, а шудр, неприкасаемых и внекастовых неиндуистов, соответственно, 39 %, 17 % и 14 %) проходили обряд "упанаяна" и считались "движды" - дважды рожденными. Им, в отличие от шудр, разрешалось изучать веды и жить, следуя Варна-апграма-дхарме - закону периодов жизни. Существует четыре "ашрамы", первая - брахмачарин, ученик, проходящий обучение ведам у определенного гуру, вторая - грихастха, домохозяин, затем ванапрастхи, отшельник, которая наступает после свадьбы старшего внука, и четвертая - саньясин, аскет. Саньясин отказывается от всего - он занимается йогой, странствует по святым местам и живет за счет подаяний.

Разумеется, современному индусу, особенно жителю мегаполиса, трудно даже примерить столь жесткую схему на собственную жизнь. Но многие религиозные обряды и традиции сохранились, я знаю по крайней мере нескольких индусов, женившихся по выбору родителей на девушке из своей касты, встречал и санья-синов, бывших некогда весьма богатыми и успешными с западной точки зрения людьми.

А касты - на самом деле это джати, то есть более мелкие подразделения, сформированные по профессиональному признаку. И естественно, когда я стал допытываться у водителя, какой он касты, тот ответил: Такур. И это одна из 3000 каст, существующих в Индии.

Дорога на Ротанг проходит по весьма живописным местам. Но до серпантина, на котором в дождливое время случаются оползни и приходится стоять не один час, вдоль всей дороги расположены лавчонки, лавчушки и лавочки, предлагающие затертые облезлые шубы, выцветшие горнолыжные костюмы эпохи восьмидесятых, антикварные горные лыжи и столь же древние ботинки. Да, и еще резиновые сапоги. У каждой из таких лавок есть номер - от двузначного до четырехзначного. Причем за лавкой с номером 21 может следовать лавка номер 547, а сразу за ней - 124. Как я понял, это пункты проката вещей, которые могут понадобиться индийскому туристу на перевале. И они весьма востребованны - ведь многие, даже очень взрослые индийцы, приехав сюда, впервые попадают на холод и видят снег. На перевале полно радостных людей, прыгающих по снегу и обстреливающих снежками не только друг друга, но и встречные машины. Думаю, подобную радость я испытал, когда впервые окунулся в Красное море и увидел (уже в сорок с лишним лет) коралловый риф.

Цэустные мысли вызывает только старая, измятая и ржавая машина в распадке, когда-то слетевшая с дороги. Ближе к вершине образовалась гигантская пробка, ведь цель большинства приехавших - сам перевал, при этом специальная парковка наверху не предусмотрена. Глядя на такое скопление машин и веселящегося народа, на продавцов, предлагающих самосу и чай, трудно поверить, что Ротанг считался и считается опасным, что, например, во время снежной бури, которую называют "биана", в 1911 году на нем погибло более 400 человек.

Мы покинули машину и шли пешком, поджидая ее на поворотах, но стоило подняться на седловину - пробка полностью рассосалась, а перед нами открылась панорама долины Лахул.

Удивительно, что все эти перевалы и бушующие внизу реки освоены много веков тому назад. Почти весь наш дальнейший путь пролегал по следам древних караванов, по Великому шелковому пути, в горах распадающемуся веером дорог и троп. В юности я много раз бывал на "параллельных" его ветках, проходящих через другие горы и пустыни.

Через перекрестки в степи, в пустыне,

где дороги расходятся пальцами Бога,

где раскаленный асфальт прогибается под ногами

и трасса становится податливой,

как любящая женщина,

через перекрестки, где все пути твои,

через снежные перевалы Тянь-Шаня, Каракорума,

Памира и Гималаев,

через реки, говорящие на человеческом языке,

через барханы или

мимо неумирающих деревьев,

чьи листья столь малы, что издали незаметны,

а корни ползут в глубь земли, догоняя воду,

или вдоль реки Или,

своим именем предлагающей выбор,

но не дающей выбора,

через Кызылкум, Муюнкум, Таукум и Такла-Макан,

где верблюды и сказки песка

о золотых людях, спящих в курганах

и похожих на солнце на закате,

о скрытых в горах городах,

где другая плотность времени,

слоистого как слюда,

где живут подземные люди,

я не видел их никогда…

Но песок в моих ботинках - словно их следы

на дорогах, где жизнь всего лишь - глоток воды.

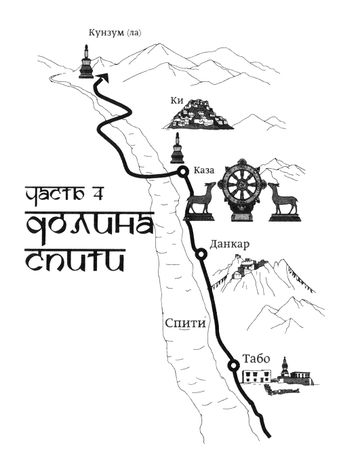

Часть 4

Долина Спити

Дорога за Ротангом хуже, чем на Ротанг, но по гималайским меркам вполне терпимая (автобус бы прошел без проблем), а внизу, вдоль реки Чандра, вообще неплохая - мы даже смогли разогнаться до сорока километров в час.

Без остановки проехали Чаттру (Chattru) - скопление дхаб возле первого моста. Я заметил, что дхабы любят кучковаться именно в таких местах. По дороге к следующему мосту и следующей дхабе Баттал (Batted) пришлось пересекать лужи, вода которых доставала до дверей джипа, и ехать по глубоким снежным коридорам длиной в десятки метров. Такур не разгонялся, объясняя это тем, что намокли тормозные колодки.

И пусть мы ехали медленно, но зато как наш Такур чувствовал габариты и дорогу! Мы разъезжались со встречными по самому краю пропасти, практически в сантиметре друг от друга.

Чем ближе к перевалу, тем пустыннее. Только камни, лед и снег. Я видел эти горы во сне задолго до моих гималайских путешествий, и фрагмент одного такого видения даже вошел в рассказ "Темные ступени". Вот отрывок, где главный герой на одной из троп встречает невысокого человека с двумя серебристыми ведерками, полными воды.

"…Его загорелое морщинистое лицо излучало тепло и силу. Оно было единственным теплым пятном на окружающем пейзаже в холодных тонах: серовато-голубой склон, голубое небо. Человек был одет в куртку цвета камней, зеленые брюки и темные резиновые тапочки. Я подумал, куда он несет эти ведра, и пока я размышлял, он начал подниматься по узкой тропинке, прилепившейся к скале. Я последовал за ним. Кроме гор, человека и неба - ничего не было: ни строений, ни животных, ни деревьев. Лишь далеко внизу в туманной дымке - монастырь. Я знал, что часть этого монастыря находилась также и наверху, на неприступной для обычных людей скале. Мы туда и направлялись. Горец был единственным монахом, настоятелем и служкой верхней обители.

И вот мы наконец пришли наверх, к вырубленным в скале величественным сооружениям. Напротив меня у входа в пещеру лежала огромная каменная кошка, снежный леопард с ярко-зелеными глазами. Она казалась живой. Далее я оказался в одном из внутренних помещений, где проходил ритуал Раскрывающегося Будды. Колорит этого небольшого зала оказался совершенно иным: здесь полностью отсутствовали холодные тона. Желтые светильники, коричневые стены. На возвышении, в падмасане сидел некий человек, возможно паломник, так же, как и мы, сумевший преодолеть опасный подъем. Перед ним на нитках плясала небольшая, в треть человеческого роста, фигурка. Того, кто управлял куклой, видно не было - нити уходили в потолок. Лицо сидящего имело необычно крупные рельефные черты: острый нос, большой рот, глубоко посаженные глаза - паломник казался вырезанным из дерева. Вдруг кукла, прыгающая на ниточках перед ним, вместо рта раскрыла круглый, непропорционально большой череп, который распался на дольки, подобные апельсиновым, а затем снова схлопнулся. Паломник беззвучно рассмеялся, обнажая ровный сверкающий ряд зубов. В этот момент наверху приоткрылась дверь и мой взгляд уловил исполнителя этого представления: им оказался человек с ведрами, но на этот раз он был в малиновом монашеском одеянии. Затем я услышал нечто вроде комментария ниоткуда: "Он единственный, кто может показывать Раскрывающегося Будду, единственный, кто может служить в верхнем храме". Я вышел. У входа, рядом с кошкой, меня снова окликнул монах. Он подошел близко, так что мне показалось, словно говорю я сам: "Все эти древние ритуалы сохранились здесь, потому что основная часть монастыря просела, а об этой никто не знает".