Систематическое обследование и изучение Тикаля было произведено англичанином Алфредом П. Моудсли. Этот неутомимый исследователь древнемайяских городов работал здесь в 1881–1882 годах. Он составил первый план руин и наиболее значительных зданий в них, сфотографировал скульптурные памятники и сделал тщательные прорисовки иероглифических надписей. Приблизительно к этому же времени относится и появление полуисторического, полуфантастического романа "Сердце мира" английского писателя Генри Райдера Хаггарда, сделавшего Тикаль местом приключений своих героев.

В 1895 и 1904 годах Тикаль посетил и работал в нем Теоберт Малер. Он был своеобразным человеком, во многом полностью противоположным Моудсли. Бывший офицер французского корпуса интервентов, немец по происхождению, Малер после падения империи Максимилиана остался в Мексике и занялся археологией. Несколько лет он проводил обследования развалин для американского музея Пибоди. Малер не только сделал превосходные фотографии памятников, но и составил детальный план Тикаля. Потом, правда, он поссорился с дирекцией музея, обвинив ее в получении финансовых выгод от его работы (что не соответствовало действительности), и план не отдал (после смерти Малера эти чертежи так и не были найдены). Музей был вынужден отправить в Тикаль специальную экспедицию, план был наконец составлен и опубликован в 1911 году.

В дальнейшем развалины древнемайяского центра несколько раз посещал крупнейший эпиграфист С. Г. Морли, составлявший корпус майяских иероглифических надписей. Он изучал их, фотографировал и делал прорисовки знаков. Большие затруднения при исследовании городища кроме больших размеров создавали удаленность его от современных жилых центров, нездоровый климат, буйная тропическая растительность, трудности доставки необходимого оборудования и, наконец, отсутствие питьевой воды. Поэтому подлинное комплексное изучение этого крупнейшего центра началось только в 1956 году, когда музей Пенсильванского университета (США) совместно с научными учреждениями Гватемалы предпринял там серьезные археологические работы. Первоначально они были рассчитаны на одиннадцатилетний период, но впоследствии продлены до 1969 года. За это время археологи исследовали многие памятники, было восстановлено (полностью или частично) около 350 зданий. Весь полученный материал тщательно изучается, достигнуты очень важные научные результаты; отчеты этой экспедиции еще продолжают выходить из печати. И все же можно быть уверенным, что и в будущем археологов, которые продолжают раскопки в Тикале, ждет немало крупных открытий.

В противоположность культуре инкского государства цивилизация таинственного народа мочика (северное побережье Перу) была распознана и изучена совсем недавно. Правда, еще в 1763 году коррехидор города Трухильо Фейхоа-и-Соса упоминал в своей книге о руинах гигантских храмов, каналов, о гробницах с множеством золотых изделий, но эти сведения остались незамеченными. Впервые ее памятники были выделены немецким археологом Максом Уле. Около современного города Трухильо в долине реки Моче находятся две большие пирамиды, воздвигнутые из необожженных кирпичей - адобов; их издавна называли пирамидами Солнца и Луны. В 1899 году Уле открыл в Пирамиде Луны красочные росписи (к сожалению, потом погибшие) и несколько погребений около нее. В следующем году он продолжил здесь раскопки и убедился, что перед ним памятники новой, еще неизвестной дотоле культуры. В дальнейшем на северном побережье небольшие исследования провели немецкий американист Эдуард Зелер и американский ученый А. Л. Кребер, они подтвердили выводы Уле.

По-настоящему, однако, широкое внимание к цивилизации мочика привлек перуанский исследователь Рафаэль Ларко Ойле. Он не был специалистом-археологом, но на обширных землях, принадлежавших ему, памятники древних культур встречались во множестве. Это и побудило Ларко Ойле заняться историей. Он раскопал в 30–40-х годах текущего века сотни мочикских погребений (естественно, без строгой научной методики) в долине Чикама. На основе изучения собранных им огромных коллекций Ларко Ойле разработал хронологическую схему культуры мочика и задумал восьмитомный обобщающий труд по этой цивилизации. К сожалению, он успел выпустить лишь два тома.

В дальнейшем в долинах Виру и Ламбайеке работали археологи США, Перу и других стран. Результаты их исследований были ограниченными. В 50-х - начале 60-х годов и эти работы фактически прекратились. Только когда в 60-х - начале 70-х годов местные кладоискатели обнаружили и разграбили богатые могильники Викус, йекала, Лома-Негра, Фриас, археологические изыскания на северном побережье вновь приобрели необходимый размах. В 1965–1967 годах в долине Сайта работал американец К. Доннан, а в Непенье - его соотечественник Д. Прул (до 1971 года). С этого же времени началось осуществление большой археологической программы Гарвардского университета (США) "Чан-Чан-Моче". С 1973 года в течение нескольких лет канадские археологи исследовали большое мочикское городище Пампа-Гранде в долине Ламбайеке. В последние годы японским ученым И. Шимадой начато комплексное изучение ряда долин к северу от Чикама.

И все же можно сказать, что настоящее понимание особенностей цивилизации мочика только начинается. Мы еще плохо представляем себе процесс развития главных центров, их взаимосвязи с периферией, общественную структуру, формы религиозного культа, мифологию и другое.

Изучение ацтекской цивилизации, и в частности ее столицы Теночтитлана, долго шло исключительно по обширным письменным источникам, так как останки древнего города скрыты под современными постройками. Правда, количество письменных источников в данном случае просто поразительно, так как испанцы встретились с живым, развивающимся обществом. Среди них и старые ацтекские рукописи, и описания города в записках завоевателей - самого Кортеса, Берналя Диаса дель Кастильо, Анонимного конкистадора, и сочинения индейцев, потомков прежней ацтекской знати… Подлинной этнографической энциклопедией является двенадцатитомный труд францисканского монаха Бернардино де Саахуна, составленный на основании ответов ацтекских информантов. Он охватывает все стороны жизни индейцев до испанского завоевания.

Уже в XVIII веке с расширением строительных работ в городе Мехико стали обнаруживаться крупные скульптурные памятники древности. Так, 17 августа 1790 года при укреплении фундамента кафедрального собора в центре города был обнаружен большой темалакатль (жертвенный камень), ставший позднее знаменитым под названием Камня Солнца, или Календарного камня. В следующем году нашли известный Камень Тисока. Почти одновременно была выкопана и знаменитая статуя Коатликуэ, но влияние религиозных представлений было еще столь велико, что нашедшие языческую скульптуру испугались и зарыли ее снова. Только в 1821 году, спустя тридцать лет, монолит извлекли из земли и поместили в исторический музей.

Первые крупные (по тем масштабам) раскопки на территории бывшей ацтекской столицы провели мексиканские археологи Батрес и Диас в 1900–1901 годах, собравшие большое число произведений мелкой пластики. В 1913–1914 годах Мануэлем Гамио был обнаружен и частично расчищен юго-западный угол великого храма Хеночтитлана (Большой теокалли). В 1933 году Эмилио Куэвас нашел часть стены, окружавшей храм и небольшой участок его подножия. Через пятнадцать лет Гуго Моедано и Эльма Эстрада продолжили работы Гамио, В 1964–1967 годах при прокладке линии метро и по" стройке олимпийской деревни в Куикуилько мексиканские археологи провели большие исследовательские работы, давшие ценные результаты. Достаточно сказать, что в день им приходилось обрабатывать не менее полтонны археологического материала. В 1975 году были проведены и новые раскопки под кафедральным собором.

Качественно иной этап изучения Большого теокалли наступил 21 февраля 1978 года, когда рабочие-электрики производили в самом центре столицы земляные работы. На глубине двух метров они наткнулись на большой камень с рельефными изображениями. Были вызваны археологи, которые в течение нескольких дней выкапывали огромный (свыше трех метров) каменный диск, на нем была изображена ацтекская богиня луны. Эта случайная находка (относящаяся, как потом выяснилось, к комплексу главного храма) послужила толчком к новому исследованию главного святилища ацтеков. Эти крупные работы проводились несколько лет под руководством Э. Матоса-Монтесумы.

Здесь следует сделать небольшое отступление. Как и другие народы древней Центральной Америки, ацтеки возводили свои храмы на ступенчатых пирамидах. По прошествии определенного периода времени (у ацтеков - цикл в 52 года) они перестраивались, но при этом прежняя постройка не сносилась, а покрывалась новой, как бы капсулировалась. После завоевания Теночтитлана испанцы уничтожили Великий храм, но, к счастью, не затронули части прежних, предшествующих построек. Это обстоятельство позволило археологам не только проверить данные письменных источников о размерах и декоровке последнего храма, но и проследить предшествующие этапы этого грандиозного сооружения. Исследования древнего Теночтитлана продолжаются.

4

Далекое прошлое отнюдь не было золотым веком человечества, как это может показаться некоторым. Пять описанных цивилизаций принадлежали к разряду раннеклассовых обществ, основанных на жестокой эксплуатации рядовых общинников и рабов (последние, правда, были еще сравнительно малочисленны). Птолемеевский же Египет был уже рабовладельческим государством. Все достигнутые в этих странах культурные достижения В конечном счете были результатом выжимания доходов из трудовой части населения, полученных путем всяких даней, податей, налогов, немыслимого в наше время тягчайшего физического труда. Может возникнуть, конечно, вопрос: почему в таком случае в данных очерках описанию именно этих общественных групп уделено сравнительно меньшее место? Ответ прост: от них (и о них) сохранилось значительно меньше данных, как археологических, так и письменных. Отсюда труднее и реконструкция их жизни. Это явление характерно не только для древних эпох. Известна крылатая фраза академика Е. В. Тарле, что он отдал бы мемуары всех наполеоновских маршалов за приходо-расходную книжку французской хозяйки, матери семьи времен консульства и империи с записями ее трат и поступлений.

В ряде стран древности практиковались многочисленные человеческие жертвоприношения. Причины тому в религиозных представлениях. Даже там, где, казалось бы, этот этап был уже пройден (например, Египет), культ властителей порою требовал большого числа человеческих жизней. Кто может сосчитать: сколько людей унесла, например, постройка Великой пирамиды? А ведь в конечном счете причины опять-таки культовые. Недаром римский ученый Плиний Старший (I век н. э.) осуждающе писал: "Итак, упомянем, хотя бы вкратце, о египетских пирамидах, об этих свидетельствах бессмысленного тщеславия и вызывающего богатства здешних царей. И вправду, как утверждают многие, к созданию их вели всего лишь следующие побуждения: либо стремление властителей не оставить свои сокровища наследникам или врагам, которые их растратят, либо намерение дать работу множеству людей. Это памятники безрассудной заносчивости строителей…"

Как уже указывалось выше, целью этой книги является показ особенностей шести различных культур, развивавшихся в разных областях земного шара. Почти по любому затронутому в каждом очерке вопросу существует много научных работ, в большинстве своем с противоречивыми точками зрения. Изложение их хотя бы вкратце сделало бы книгу трудночитаемой. Поэтому автор останавливается на наиболее приемлемой для него (или представляющейся наиболее вероятной) гипотезе. В силу этого не следует пугаться кажущихся противоречий с утверждениями других авторов популярных книг. Они просто придерживались иной версии.

В некоторых случаях приходилось прибегать к мысленной реконструкции того или иного архитектурного памятника, не сохранившегося до нашего времени. При зтом (например, мавзолей Александра Македонского) использовались как все сообщения античных авторов, так и различные косвенные данные. В нескольких случаях автор позволил себе несколько сместить хронологические акценты для большей выразительности общей картины данной культуры. Так, например, ему, конечно, известно, что египетский текст о памятнике мудреца сохранился в папирусе Честер-Битти IV, датирующемся Новым царством (XVI–XI века до н. э.). Но в это время пирамид уже давно не воздвигали, и оригинал текста безусловно восходит к Древнему царству при всех возможных изменениях. Характерный пример этому явлению можно найти в произведениях древнегреческой литературы.

В заключение автору хочется назвать своих незабвенных учителей, которые ввели его в сложный мир древности: Наталию Давыдовну Флиттнер, Иосифа Моисеевича Тройского, Анну Павловну Иванову и Милицу Эдвиновну Матье.

А теперь, как хорошо писали авторы приключенческих романов Эмилио Сальгари и капитан Майн Рид, дай мне руку, благосклонный читатель! Мы отправляемся в путешествие по далекому прошлому человечества.

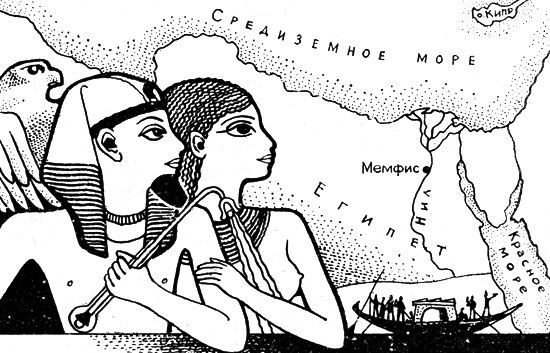

Глава 1. В городе белые стены

В городе белые стены

Видишь, сердце мое убежало тайком

И помчалось к знакомому месту.

Заспешило на юг, чтоб увидеть

Мемфис.

О, когда бы хватило мне силы сидеть,

Дожидаясь его возвращенья, чтоб сердце

Рассказало, что слышно у Белой стены!Из поэзии Древнего Египта

(Перевод Анны Ахматовой)

Древнеегипетская культура - одна из древнейших в мире, и мы часто даже не осознаем, что многое из наших представлений и традиций восходит в конечном счете к ней. В самом деле, всегда ли мы помним, произнося слова "базальт", "натр", "оазис", "химия", что они дошла к нам из языка древних египтян? А популярные еще в прошлом веке такие, казалось, русские имена, как Пахом, Онуфрий, Таисия, или французское Сюзанна. Она тоже египетские. Раннему развитию цивилизации здесь способствовали географические особенности страны. Защищенная с двух сторон пустынями долина Нила была сравнительно недоступна для вторжения чужеземцев, а ежегодные разливы реки, приносившие естественные удобрения, обеспечивали высокую плодородность орошаемых Нилом земель. Неудивительно, что уже к середине VI тысячелетия до н. э. здесь начинают складываться развитые неолитические общины со своеобразными культурными чертами - зернами будущей замечательной древнеегипетской цивилизации.

Но эти же географические особенности страны диктовали и необходимость ее политического объединения. По мере роста населения и увеличения площади обрабатываемой земли все настоятельнее требовалась единая ирригационная система (сеть оросительных каналов, водохранилищ и водозащитных дамб). А это, в свою очередь, обусловливало необходимость расширения кооперирования труда и создания единого централизованного аппарата для руководства им.

Между отдельными общинами постоянно возникали вооруженные столкновения: одни, более сильные, порабощали более слабых, иногда несколько малых объединялись против крупного соседа. В результате сложных процессов социальной дифференциации начинается формирование небольших примитивных протогосударственных образований. Центром у них является город - укрепленное место, где сосредоточены резиденция правителя, храм главного местного божества, жилища ремесленников и рынок. Уже к началу IV тысячелетия до н. э. в нильской долине существовало 20 таких городов-государств на севере страны и 22 на юге. Границы их в дальнейшем стали основой административно-территориального деления единого государства на округа, или, как их называли позднее греки, номы.

Но объективные интересы развития единой политико-экономической системы, во-первых, и субъективные - борьба за гегемонию одного правителя над другим, во-вторых, влекли за собой войны. Этот мучительный во многих отношениях процесс, характерный для древнего мира вообще, продолжался несколько веков. Наконец примерно во второй половине IV тысячелетия до н. э. на территории нильской долины складываются два крупных государственных объединения: Северное, или Нижнее, царство со столицей в Буто и Южное, или Верхнее, имевшее столицей город Нехен.

В процессе создания единой культуры и единого государства складывались и многочисленный пантеон божеств, и сложнейшая религиозно-политическая символика. Боги отдельных центров в ходе политического развития синкретизировались; некогда самостоятельные божества становятся ипостасями, их имена - эпитетами главного бога. Развивается культ правителей, от их физического благоденствия магически зависит благополучие в природе, даже их регалии становятся сакральными (то есть и благодетельными и опасными). Коронация и погребение владык превращаются в сложные обряды. Царь Северного Египта носит причудливую корону красного цвета, его священный символ - пчела, у южного правителя корона белая, в форме кегли, а символом служит тростник.

Два этих царства существовали, вероятно, довольно долгое время. Объединение их в одно египетское государство произошло согласно традиции путем победы царя Южного Египта Менеса над своим северным соперником (начало III тысячелетия до н. э.). На рубеже Верхнего и Нижнего Египта Менее заложил крепость Инбухедж - Белые стены. Около этой крепости впоследствии возник одноименный город, ставший столицей молодого государства. Прежние столицы юга и севера Буто и Нехен утратили свое прежнее политическое значение, но оставались важными культовыми центрами. Греческое название нового города - Мемфис появилось позднее, когда неподалеку от него возникло поселение Меннефер.