Сейчас много говорится о гибели Аральского моря, высказано немало пылких соображений в его защиту. Но проблема Арала в какой-то мере оказалась неизбежной: водами Сырдарьи и Амударьи орошен громадный массив земли для сельского хозяйства ради потребностей резко возросшего населения Средней Азии. Правда, воды этих двух крупных рек пустыни используются нерационально, слишком велики ее потери впустую. Но это уже другой разговор. Но достоин ли подобной участи Балхаш? Его постигла тяжкая участь. Сейчас большое озеро Алакуль, придаток западной части Балхаша, полностью высохло, превратилось в ровную площадь, покрытую пухлой солью, развеиваемой ветрами. Высохли тростниковые заросли - места нереста и кормежки промысловых рыб, убежище водоплавающей птицы. Теперь берега озера - голый песок да камни.

Из-за возросшей солености вода в западной части Балхаша скоро станет непригодной для металлургических заводов побережья, практически она непригодна для питья. Хорошо, что город Балхаш своевременно провел водопровод из Центрального Казахстана, использовав воду степной реки Токрау. Но в пресной воде нуждаются кроме города многие другие поселения. Резко упал рыбный промысел. Стало мало сазана, исчезла прославленная рыба маринка. Обеднению рыбных запасов, кроме того, способствовали горе-акклиматизаторы ихтиологи: неразумно вселили некоторые породы рыб.

Озеро умирает, его убивает Капчагай, он отнял у него воду и жизнь. Объем Капчагайского водохранилища шестнадцать кубических километров, тогда как годовой сток реки всего лишь тринадцать кубических километров. Только по этому соотношению водохранилище стало не имеющим себе равных чудовищем. Кроме того, оно теряет ежегодно только на испарение более одного кубического километра воды. Теперь в Балхаш поступает только семь кубических километров воды. Сейчас по существу Балхаш становится новым водоемом, создаваемым человеком. Новым, опустошенным, обезображенным и повторяющим судьбу Арала.

Что же хорошего принесло Капчагайское водохранилище?

На левом, западном берегу Капчагая возник песчаный пляж. Сюда за многие километры приезжают горожане. К тому же значительная часть пляжа закреплена между различными учреждениями и недоступна остальным. Периодически санитарная инспекция запрещает купаться из-за ассенизационных вод, дважды сброшенных в водохранилище. Только один голый пляж под жарким солнцем пустыни, к тому же находящийся в антисанитарном состоянии! Да еще небольшой поселок - зоны отдыха. И только! Все остальное оказалось миражем! Не слишком ли дорого куплено это сомнительное достижение?

Что же делать?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо решать судьбу Балхаша: оставить ли жить или прекратить его существование. Половинчатым решением не обойтись. Судьба его стала тревожить давно. В 1982 году по проблеме озера была создана специальная комиссия. Ее деятельность не получила огласки, ее рекомендации были забракованы. Теперь к изучению проблемы Балхаша привлечено около двух десятков учреждений и на исследовательскую работу уже затрачено три миллиона рублей. Один лишь Казахский университет поглотил по хоздоговору миллион рублей. По самым скромным подсчетам, для продолжения исследовательских работ потребуется еще не менее пяти миллионов.

Весной 1988 года в Академии наук КазССР два дня заседала специальная комиссия из двухсот человек. В горячих спорах выяснились разногласия и несовпадения мнений из-за недостаточной, малодейственной изученности проблемы и сложностей в прогнозе произошедших и происходящих в природе явлений. Воистину, как говорится в пословице, "Достаточно одному глупцу бросить камешек в огород, как его не смогут найти семь мудрецов". В качестве одной из мер спасения предлагается построить дамбу-перемычку между соленой и пресной частями озера.

К чему приведет эта перемычка, уже говорилось. Несмотря на то что подавляющее большинство ученых отвергло этот проект, все же идет негласная разработка этого мероприятия. "Если перемычка окажется вредной, мы ее взорвем" - заявляют приверженцы этой затеи. Порочная мания скоропалительных переделок природы без достаточных оснований прочно владеет умами ведомственных работников. Предлагается всемерно использовать подземные воды, увеличив приток пресной воды в озеро. Проектируется строительство второй плотины для предупреждения разрушительного действия зимних паводков. Об этом уже упоминалось. Никто не решается предложить спустить воды водохранилища и тем самым возвратить Балхаш в его прежнее состояние, предварительно ускорив строительство электростанции на Балхаше. Но тогда во что превратится ложе теперешнего Капчагая и сколько потребуется лет, чтобы оно обрело облик естественного природного уголка? Подчеркнута необходимость усовершенствования оросительной системы, реконструкция водозабора Капчагая и т. п. и т. д. От числа требуемых на все эти работы миллионов рублей рябит в глазах. Общая сумма затрат превышает миллиард рублей.

И наконец, главное и опасное: ведомства, решающие судьбу Балхаша, обладают мощной техникой, она не должна простаивать, ее нужно пускать в дело. И она работает вопреки общественному мнению, продолжает бороздить пустыню новыми каналами и готовить новые территории для рисосеющих совхозов, тем самым компенсируя потери земель от засоления. Стихийно, вопреки здравому смыслу возникает своеобразное кочевое земледелие! Почему-то замена риса пшеницей не устраивает. Рисосеющие совхозы, к тому же до сего времени явно убыточные, готовят окончательную гибель Балхаша. И выходит так: будто сейчас нет сил, которые бы предотвратили гибель озера. Когда же пройдет несколько десятков лет, найдется ли путь обратный? К тому же над Балхашем нависла другая угроза: по прогнозу метеорологов, природа вступает в период длительного засушливого климата.

Природа часто меняется необратимо от нерасчетливого и небрежного к себе отношения. Она ранима и залечивает раны, нанесенные ей с такой беспечностью человеком, с величайшим трудом. А иногда она умирает и более не возрождается. В свое время не нашли сил остановить неразумное решение. Да, пожалуй, во времена застоя где было взять эти силы? Наука осталась в стороне, ее будто и не существовало, да и сами ученые привыкли к безразличию, ропот их редко нарушал тишину кабинетов начальства и не выходил за их пределы.

Бездумное отношение к природе портит человека, и мы, сетуя на экономические потери, забываем о нравственной стороне. Положение, в котором оказался Балхаш, прежде всего наносит моральный ущерб, а он неоценим в денежном выражении.

История с Капчагайским морем крайне поучительна. Она - классический пример тирании над природой большого района, его безобразного преображения по абсурдной логике бюрократизма и ведомственной ограниченности, порожденной обстановкой отсутствия трезвого хозяйственного расчета, гласности и демократии. Переделка природы, подобная Капчагаю, не должна более повторяться, иначе мы ускорим приближение экологической катастрофы, нависающей над миром.

Балхаш требует помощи, и половинчатым решением для его спасения не обойтись. Уникальное озеро пустыни должно жить!

С таким невеселым настроением мы прощаемся с Балхашем. Впереди - обратный путь, но по другому маршруту…

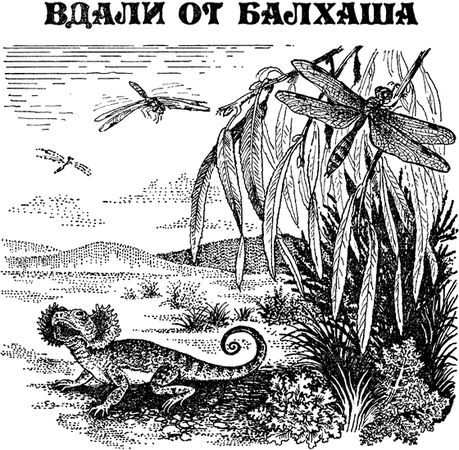

Вдали от Балхаша

Скучным кажется путь по пустыне после Балхаша, и нам, избалованным водными просторами, приходится привыкать к новой обстановке. Я утешаю своих приунывших спутников: путешествовал же я много лет по пустыне без всякой воды и было интересно. Сейчас наш путь по пустыне тянется к югу вдоль железной дороги. Она отделяет нас от восточной части Балхаша, и кое-где синяя полоска его прерывает горизонт, закрытый жаркими испарениями.

Вскоре добираемся до станции Лепсы; здесь прежде всего заправка горючим, а затем катим по асфальту, но уже на восток, хотя нам надо бы двигаться к дому, к югу или даже к юго-западу. Но, как нам сообщили, через большую низменность нет хорошей дороги. Вскоре за станцией Лепсы с одной стороны дороги появляются похожие на горы Анрахай горы пустыни - Кыскаш с небольшими ущельями, с другой стороны ленточка тугайной растительности вдоль реки Лепсы. Хорошая здесь местность, можно съезжать в обе стороны.

Предусмотрительные водолюбы

Утреннее солнце глубокими тенями очертило ущелья, и мы заезжаем в них, надеясь найти родник. Но всюду сухо, склоны гор давно выгорели на солнце. От легкого ветра позвякивают в твердых коробочках семена давно отцветших тюльпанов. Ущелье с водой должно быть непременно, и мы его все же находим. Прозрачная чистая вода тихо струится по камням, и, чем выше, тем ее больше и тем гуще зеленые травы по берегам ручейка.

Иду навстречу воде и удивляюсь: всюду против течения плывут жуки-водолюбы, небольшие, около сантиметра длиной. Их здесь немало, целая стая. Среди черных жучков встречаются светло-коричневые. Это или другой вид, или молодь с еще неотвердевшими покровами.

По пути жучки охотятся за мелкой живностью, забираются под камешки, обследуют все закоулки. Иногда плывущие впереди останавливаются. Их как бы берет сомнение в правильности пути, поворачивают обратно вниз по течению. Но, встретив своих соплеменников, вновь продолжают прерванный маршрут к верху ущелья.

Странное поведение жучков заинтересовало. Почему они так дружно плывут вверх по течению, чем вызвано такое согласованное со всеми направление?

Солнце поднимается все выше и выше над горами. Синие тени в ущельях давно исчезли, и легкий ветер порывами приносит из пустынь горячий воздух. С ручьем происходят странные вещи. Вода в нем мелеет, постепенно исчезает, и вскоре там, где плыла стая маленьких жучков, только одни мокрые камни. И они вскоре высыхают, покрываются белым налетом солей.

Но ручей совсем не исчез. Он просто укоротился. В нем стало меньше воды, ее испарил сухой воздух и горячее солнце.

За ночь ручей набрал свою силу, и мимо нашего бивака вновь тихо струится вода. За ночь же сюда, совершая свои охотничьи набеги, спустились и мои знакомые жучки-водолюбы. Пока мы сворачиваем бивак, собираясь ехать вниз по ущелью, как только начало пригревать солнце, бодрая компания жучков направилась в путь, обратный нашему.

В этом ручье многие тысячелетия жили эти жучки, приспособились к его особенностям, стали предусмотрительными и не зря на день отправляются туда, где вода его не иссякает. А те, неразумные, кто не следовал этому правилу, погибали, не оставляя после себя потомства, еще более утверждая это неукоснимое правило жизни.

Странные проформики

Здесь глухо, на многие километры каменистой пустыни вокруг нет человеческого жилья. Как только мы остановились на бивак, каменки-плясуньи долго и с любопытством разглядывали нас, поблескивая черными глазками и размахивая хвостиками.

Рано утром, не желая будить товарищей, стараясь не шуметь, осторожно выбрался из спального мешка и направился бродить по редким зарослям приземистых кустарников. На одном из них чернели крупные муравьи-проформики. Они были совершенно неподвижны. Рядом, на чистой площадке, располагалось их гнездо. Вход его был основательно прикрыт опавшими члениками стволов саксаула.

Поведение муравьев казалось странным. Зачем им здесь торчать, на кустах? И что значила эта столь необычная для муравьев неподвижность? Может быть, они выбрались сюда в ожидании дождя, намереваясь запастись водой для своего уснувшего под землей общества? Или, быть может, набродившись ночью, сейчас отдыхали возле своего дома? Могло быть и так: после ночного путешествия возвратились домой и, застав дверь закрытой, нашли безопасное место на кустике, устроились на нем в ожидании, когда можно будет пробраться в свою подземную спальню. Или… Мало ли могло быть еще разных причин. Впрочем, я уже догадался, в чем дело, вспомнил одно наблюдение, проведенное в давние годы над этим муравьем. А пока набрался терпения и улегся на землю возле кустика: может быть, муравьи откроют секрет.

Посветлело. Но тучи по-прежнему тянулись друг за другом серыми космами. Они зацепились за вершины далеких гор и закрыли их собою. Упали первые капли дождя, и на светлой почве пустыни появились темные крапинки. Муравьи стали пробуждаться, один за другим спустились на землю, поспешно юркнули в темное отверстие муравейника, ранее открытое мной. Вскоре оттуда крошка муравей высунул свои длинные усики, повел ими во все стороны, как бы принюхиваясь, нет ли где неприятелей, потом выбрался наружу и поспешно стал расчищать вход от сухих соринок.

Теперь все ясно - крупные проформики бродили всю ночь по делам, а когда возвратились домой, были вынуждены ждать, пока откроется дверь их жилища. Давно еще мне удалось наблюдать, как вечером маленькие и юркие муравьи-проформики спешно прятались в свой муравейник, тогда как с наступлением сумерек наружу выходили на промысел муравьи побольше. Днем юрким, маленьким легче спасаться, чем муравьям большим и степенным в движениях. Их время - бодрствовать под покровом ночи. Так и работают муравьи-проформики в две смены.

Мышки среди слонов

В пустыне изменчива погода. Вчера изнывали от жары, сегодня же небо серое, кое-где повисли темные облака, дует западный ветер, и мы, прожаренные, надеваем теплые куртки. Двадцать пять градусов с ветром для нас холодно.

Прохладе обрадовались муравьи, выбрались наверх. Повалили толпами муравьи-жнецы, всюду снуют суетливые муравьи-пигмеи, мчатся по делам еще более крохотные муравьи-кардиокондили.

На холмике гнезда красногрудого жнеца между рабочими снуют муравьи-пигмеи, иногда сталкиваются с хозяевами муравейника, но быстро и ловко отскакивают в сторону. Жнецов не волнуют чужаки на их холмике, привыкли к ним, не обращают на них внимания, и те между ними будто мышки между слонами. Что здесь надо малышкам, зачем они так настойчиво крутятся возле чужого жилища? Обследовав весь холмик, каждый убирается восвояси, и ни один не пытается проникнуть в чужую обитель, хорошо представляя, насколько это опасно.

Брожу по холмам, поросшим полынью, цератокарпусом и терескеном, нашел еще гнезда жнецов. Но на них нет муравьев-малюток, здесь не их территория. Там же и те и другие живут поблизости вместе и поэтому обязаны знать, у кого как идут дела. Постоянный и взаимный досмотр между муравьями-соседями приходилось наблюдать не раз…

Попутешествовали по горам, теперь спустились вниз к реке Лепсы. Здесь совсем другой мир. Тугайный лес полон звуков: в зарослях лоха, разнолистного тополя, тамариска и чингиля еще распевают соловьи, резко и односложно кричит камышевка, воркуют горлинки, где-то далеко в стороне зычно прокричал фазан. На полянке между деревьями носятся ящерицы, крутится удод, перелетают с места на место каменки, испуганный нашим появлением, пробежал заяц, а за ним с завыванием промчался наш обезумевший фокстерьер. В низких глинистых берегах тихо несет свои желтые воды река. Местами вблизи ее берегов образовались небольшие болотца, заросшие густыми зелеными травами и тростниками.

Стрекозьи секреты

Лежим возле машины на тенте и отдыхаем. Возле небольшая проточка реки, раскидистые тополя бросают на наш бивак тень. Хорошо! Рядом над полянкой, поросшей редкими кустарниками, реют насекомые, а на вершинах веток уселись стрекозы. Это их наблюдательные посты. С них ловкие хищницы высматривают добычу: заметив пролетающее насекомое, бросаются за ним вдогонку.

И я приглядываюсь к стрекозам. Они относятся к роду симпетрум. Почему многие из них постоянно меняют положение крыльев: то поднимают их слегка кверху, то опускают книзу? Что бы это могло значить? Вряд ли это делается попусту или по какой-то неясной причине. Надо достать бинокль.

В бинокль хорошо видна большая глазастая голова стрекозы. Сколько в каждом глазу крохотных восьмигранных глазков? Наверное, несколько десятков тысяч. Хищнику нельзя без отличного зрения. Вот стрекоза опустила крылья и… одновременно слегка вздернула кверху голову. Потом рывком подняла крылья кверху, а голову опустила вниз. Странно! Впрочем, что тут странного! Если набросать на бумаге схему сидящей на кустике стрекозы, то как будто находится ответ на загадку поведения. Крылья мешают обзору. Если добыча пролетает над стрекозой, то лучше ее разглядеть, определить до нее расстояние, опустив книзу крылья, а голову приподняв. И наоборот, если добыча внизу, крылья надо поднять, голову опустить. Объяснение кажется верным. Остается убедиться в правильности догадки. На лету же подобные маневры ни к чему, через трепещущие крылья все видно, как через крутящийся пропеллер самолета.

Быстро бежит время. То одна, то другая стрекоза поднимается со своего наблюдательного поста и, описав замысловатую фигуру в воздухе и схватив добычу, садится на свое место. Одна стрекоза странно реет над проточкой, будто высматривая, кто водится в воде, и вдруг неожиданно бросается в воду. Короткий резкий всплеск - и стрекоза снова в воздухе. Ее поведение кажется необычным. Неужели она купается? Почему бы тогда этим не заняться в самое жаркое время дня? Сейчас солнце склонилось к горизонту, спала жара, и длинные тени легли между горами. Не сводя глаз со стрекозы, нащупываю в полевой сумке сачок и медленно подкрадываюсь. Стрекоза уселась на веточку ивы. Она не особенно бдительна, и мне посчастливилось: уже трепещет крыльями в плену. С интересом ее рассматриваю. Стрекоза из того же рода симпетрум, с красным брюшком - самец. На ее крыльях много красных клещиков. Они относятся к семейству гидрохиелла, живут в воде и цепляются на стрекоз. Только зачем? Наверное, ради того, чтобы попутешествовать и переселиться на другое место. Каждый расселяется по-своему: кто на крыльях, кто на ногах, кто с водой. Красные клещи нашли себе отличный живой транспорт: приспособились путешествовать на стрекозах.