Существуют обезьяны, которые живут не более 10 лет (карликовая игрунка), но зарегистрированная продолжительность жизни шимпанзе превышает 50 лет, а недавно скончался от рака орангутан в возрасте 57 лет. Тупайя вынашивает плод 40 дней (или около этого), антропоиды - 270 и даже 290. Новорожденных переносят на животе - самка поддерживает его рукой, - а когда малыш окрепнет, он гарцует на спине поближе к хвосту, часто служащему спинкой живого "кресла" матери. Многие полуобезьяны (тупайи, лемуры, галаго, долгопяты) и один род обезьян - гверецы переносят детеныша ртом.

Неодинаков и образ жизни обезьян и полуобезьян. Одни живут в основном на земле, хотя при нужде заберутся и на дерево (павиан, гамадрил, патас, шимпанзе, горилла). Другие только часть жизни проводят внизу, на земле, например, когда спешат к водопою или хотят полакомиться наземным, а то и выползшим на берег из воды животным (лемуры, некоторые виды павианов, большинство макаков, часто шимпанзе). Третьи почти постоянно находятся на деревьях (гиббоны, колобусы, лангуры, ревуны, коаты, саймири, орангутаны). Ясно, что способы их передвижения разнообразны. Одни передвигаются с помощью четырех конечностей по земле (а каллицебус и многие широконосые и на деревьях перемещаются, как кошки, с помощью четырех конечностей). Есть брахиаторы - носятся по ветвям деревьев, раскачиваясь на руках (типичный брахиатор - гиббон), есть полубрахиаторы - колобусы, паукообразные, тот же шимпанзе. Среди полуобезьян немало "свисающих" - уцепится передними или задними конечностями за крепкую ветвь и висит (лори, индри, арктоцебусы и пропитеки). Многие полуобезьяны и каллицебус передвигаются лягушачьими толчками, А вот шимпанзе, горилла и орангутан ходят по земле, опираясь ступнями и костяшками пальцев руки.

Все обезьяны бодрствуют днем, спят ночью, исключение, как помнит читатель, - ночная обезьяна Нового Света дурукули. Если полуобезьяны живут в местах обитания обезьян, они, как правило, активны ночью (галаго, потто, лори, долгопяты). Там же, где нет обезьян, скажем на Мадагаскаре, они могут быть и дневными (пропитеки) и ночными животными (лемуры).

Приматы всеядны, часто и хищники (павиан, шимпанзе, орангутан, капуцин, некоторые полуобезьяны), однако преимущественно они все же растительноядны. Колобусы и лангуры питаются больше всего листьями. Мартышки, гориллы и почти все другие - побегами растений, фруктами, орехами, цветами. Игрунки, капуцины, мартышки, макаки разнообразят растительный корм насекомыми, червями, а то и моллюсками, крабами. Многие полуобезьяны преимущественно насекомоядны.

Образ жизни диктует и нравы. В принципе обезьяны стадные животные. Но стадность их разнообразна в зависимости от собственной биологии и условий обитания. Существуют большие стада, есть поменьше, некоторые виды живут маленькими группами, а то и парами (гиббон, игрунки, перохвостая тупайя) и даже в одиночку (галаго, потто, ангвантибо, орангутан). Стадо - большое эволюционное благо приматов. Оно и крепость, и семья, и школа - здесь находят защиту от врагов, выхаживают детенышей и приобретают навыки обращения с ними, здесь помогут найти корм и отведут к водопою.

Отношения в стаде у большинства видов строятся на основе иерархии: каждый, кроме вожака, кому-то подчинен, многие кем-то командуют. Но детали этой сопод-чиненности нередко существенно разнятся. На открытых пространствах жизнь суровая: кругом враги, от которых не спрячешься, да и корма не в изобилии. Чтобы выжить, надо быть бдительным, собранным, а порой и агрессивным. Тут нужен порядок. Стадо павианов гамадрилов, живущих на земле в саваннах или на скалах, - образец обезьяньей организации. Во главе стада - вожак, доминант, альфа-самец, самый решительный, сильный и бесстрашный. Такой первым заметит опасность и примет верное решение: бежать или драться. Он знает укромные тропы, найдет, где следует переночевать, запомнит места водопоя, дорогу к фруктовому саду или к огороду. Другие половозрелые самцы в минуту опасности выступают вперед, а в походе охраняют стадо спереди и сзади, но подчинены вожаку.

Хороший вожак оберегает маленьких и регулирует отношения взрослых, разрешает многочисленные ссоры и стычки, особенно частые среди весьма сварливых самок. Насколько справедливо он это делает - другой вопрос. Неспециалисту, непсихологу довольно сложно разобраться во взаимоотношениях внутри стада, но можно смело сказать, что на решение лидера оказывают влияние собственные привязанности - к самкам он относится отнюдь не одинаково. Ибо имея столь безоговорочную власть и столь важные для стада, нелегкие обязанности, вожак может присваивать и особые привилегии, которые поддерживаются согласно всеми членами стада. Он первым берет пищу, лучшие куски, и если положить корм в одном месте, к нему вначале приблизится только вожак. После того как он насытится, к еде подойдут его фаворитки, которые считаются сильными членами стада. Затем кормятся менее знатные и влиятельные, и только потом уже подберут остатки самые бесправные. Как правило, таковыми являются престарелые самки и подростки.

Вожак павианов, конечно, поддерживает дисциплину в стаде не одними уговорами - может ударить и довольно чувствительно укусить, а то и загрызть до смерти - у него очень сильные клыки. Но до крайности обычно дело не доходит. Иной раз достаточно грозного взгляда хозяина, и самка или другой нарушитель порядка утихомиривается. Бывает, что приходится и более выразительно припугнуть: самец бьет о землю рукой. Провинившийся, осознав свой проступок, с извиняющимся визгом подставляет свой зад, на что вожак отвечает поощрительным шленком или дотрагиванием рукой, а иногда в знак полного поощрения и взберется на виноватого. Что любопытно, другие члены стада примерно такими же средствами устрашения усердно поддерживают групповую иерархию и верховную власть вожака.

Стать вожаком непросто. Надо ведь сначала восстать против прежнего лидера. Нередки поэтому жестокие драки. Побежденный, даже если это бывший вожак, часто покидает стадо, живет отшельником до старости и смерти, реже заводит новую группу или объединяется с другими одинокими самцами. Однако путь к власти у

обезьян, как показали последние исследования, далеко не всегда сопровождается драками. Выяснилось, что даже низшие обезьяны, не говоря уже о человекообразных, могут в силу каких-то сложных "социальных" связей принять власть нового вожака (у некоторых видов им может стать самка) и без кровопролития. Достоверно установлено также, что в стаде тех же низших обезьян наряду с иерархией немаловажную роль играют взаимопомощь и сотрудничество.

Иначе выглядит управление стадом в густом лесу, где каждый больше отвечает сам за себя и при защите, и при добыче.

Тут группа уже не находится постоянно перед глазами вожака, да и не на виду она у возможных врагов. Власть вожака здесь не столь безгранична. Руководить могут несколько сильных особей. Существует и парное доминирование: самец командует всем мужским населением группы, а самка - женским. Такой тип стада отмечен у игрункообразных в джунглях Южной и Центральной Америки. Встречаются группы со многими самцами (например, у мадагаскарских полуобезьян), а возглавляет группу самка. Есть стада, состоящие и из одних самцов (например, у лангуров), а также подгруппы одних самок. Наконец, можно обнаружить совместные стада двух и трех видов разных обезьян, а также сосуществование обезьян с другими животными - птицами, оленями - так легче прокормиться и обнаружить опасность.

Внутри стада - иерархия иерархией! - отношения очень сложны и своеобразны. Здесь формируются сплоченные подгруппы не только родственников, но и просто приятелей, этакие "социальные" кланы. Новорожденного холят и привечают все, особенно самки, именно у обезьян отмечено широко распространенное "теткино" поведение: его нянчат не только родственницы матери, но и ее подружки. И если кормящая самка, например, лангуров погибнет, малыша обязательно выходят такие вот тетушки. В беде объектом всеобщей защиты может стать и самый бесправный в обычных условиях член "коллектива".

Особенностью многих южноамериканских обезьян является удивительная забота самца о своем детеныше. после краткою периода новорожденности отец забирает малыша и постоянно сам его таскает, чистит, приучает к лесному рациону и к правилам жизни. Только на время кормления грудью папаша отдает его самке, которая, напоив молоком своего отпрыска, беззаботно оставляет его, хорошо зная, что опекать дальше малыша будет самец. У каждого свои родительские обязанности!

И еще одна особенность обезьян - обыскивание, груминг - вид поведения, доступный только тем, кто обладает развитыми пальцами. Отдыхая, обезьяны постоянно "ищутся", удаляют паразитов, соринки, опавшие волосы. Тот, кто примет это занятие только за форму туалета, допустит ошибку. Это, конечно, и чистка, но и приятное щекотание, с которым к недругу не подойдешь, здесь и симпатия, и покровительство, и подчиненность, и извинение, и любовное влечение - короче говоря, груминг имеет сложную социальную подоплеку. Каждый хотел бы обыскивать вожака или новорожденного, но не каждому это дозволено.

Многие приматы бережно стерегут территорию, на которой проживают. Свои владения они "ограждают" либо криками (как гиббон или ревун), либо метками пахучего вещества, выделяемого специальными железами (полуобезьяны, мармозеты, тамарины). Замечено, что наиболее чувствительны к охране своих границ именно те виды, у которых иерархия в группе наименее строгая или которые живут парной семьей.

Теперь - где живут обезьяны... В общем, на всех обитаемых континентах, кроме Австралии (разумеется, без Арктики и Антарктиды). Принято считать, и это верно, что обезьяны и полуобезьяны теплолюбивы. Живут они в теплых краях (хотя, заметим, жару переносят с трудом). Но не боятся и суровых условий: в Японии стойко зимуют в холодных, заснеженных районах, хорошо себя чувствуют в Ассаме - на северной границе Индии, встречаются в предгорьях Памира и населяют очень неуютные зимой, продуваемые ветрами скалы Гибралтара в Европе. Вот одно любопытное обстоятельство: приматы обитают на экваторе, где величина светового дня не меняется круглый год, и в полосе от 40° северной до 40° южной широты. Есть предположение, что ограничивает ареал их распространения на север и юг продолжительность светового дня. По-видимому, действительно свет играет большую роль в жизнедеятельности этих животных.

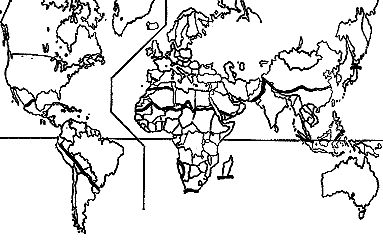

Рис. 2. Схема. Границы распространения современных полуобезьян и обезьян

Как видим, обитают приматы в экваториальной зоне и на прилежащих к ней территориях в пределах названных широт - от Гибралтара до Филиппин, от Мадагаскара до Японии, от Индонезии до Афганистана, от южной границы Сахары до юга же Африки, в странах Центральной и Южной Америки.

Итак, приматы, Primates, или "первейшие", "князья"... Читатель, уже знакомый с драматической историей их изучения, знает, что классифицируют их ныне на уровне отряда класса млекопитающих. Отряд подразделяется на два подотряда: высшие приматы - обезьяны с человеком, или человекосходные (Anthropoidea), и низшие приматы - прообезьяны, или полуобезьяны (Prosimii).

Что значит "полуобезьяны"? А то, что они ушли в своем развитии от ближайших родственников - насекомоядных млекопитающих - не так далеко, как обезьяны и человек, сохраняя многие примитивные черты этих родственников. У них вытянутая мордочка, усаженная чувствительными волосками-вибриссами (3 - 5 пучков), маленький мозг с минимумом борозд и извилин, они не столь "бинокулярны" и не так хорошо, как обезьяны, различают цвета, выделяют пахучие вещества специальными железами; у них чаще встречаются когти, растущие с самых кончиков пальцев, чем ногти; они больше лакомятся насекомыми; в помете у них, как правило, не один новорожденный, а два-три, причем нередко голые и слепые, у самок, имеющих несколько пар млечных желез, короткий период половой охоты; многие полу, обезьяны ведут ночной образ жизни. У некоторых видов зубы нижней челюсти растут не вверх, а вперед, образуя этакий гребешок, которым удобно соскабливать смолу с деревьев.

Горизонтальную систематику полуобезьян (значит современные, ныне живущие формы, без ископаемых) составляют шесть весьма отличающихся друг от друга семейств: тупайеобразные (Tupaiidae), лемурообразные (Lemuridae), индриобразные (Indriidae), руконожка (Daubentoniidae), лориобразные (Lorisidae) и долгопяты (Tarsiidae). Семейства по русской адаптации латинских наименований называют еще соответственно тупайидами, лемуридами, лоризидами и так далее. Семейства, конечно, входят в надсемейства и сами делятся на подсемейства, а также другие вспомогательные таксономические категории.

Первые четыре семейства, как мы теперь это знаем, составляют (несколько искусственно, ибо не такие уж они близкие родственники) инфраотряд, или секцию, ле-муроморфных полуобезьян. Не только эту обширную секцию, но и весь подотряд полуобезьян зачастую называют лемурами (в переводе - духи усопших). Это неточность, которую, к сожалению, допускают иногда и ученые. Истоки ошибки следует искать в истории, в слабом знании полуобезьян еще недавно.

В Древней Месопотамии весь животный мир делили на рыб, пресмыкающихся, птиц и четвероногих. Значит ли, что и сегодня, обогащенные обширными знаниями, мы должны держаться классификации древних? Карл Линней включал всех известных тогда, в середине XVIII в., полуобезьян в род Lemur. Сведения об этих животных в то время были очень скудными. А ныне подлинных родов полуобезьян обычно насчитывают не менее 20... Как справедливо заметил один приматолог, называть тупайю, лори и галаго тремя видами лемуров - все равно, что считать тапира и носорога двумя видами лошади. Это очень разные животные.

Лориобразные тоже имеют ранг секции (лориморф-ные). И еще одну секцию составляют долгопяты. Внимательный читатель, вероятно, уже обратил внимание на то, что два семейства по-русски названы без окончания "образные". Это не случайно. В настоящее время существует только один вид руконожки, да и то вымирающий, очень своеобразный по анатомии,- мадагаскарская руконожка, или аи-аи (едва ли на Земле их осталось более 50 особей). Дожил до наших дней, как уже упоминалось, и один только род долгопятов с тремя видами - он резко отличается от других полуобезьян и выделяется поэтому не только в отдельное семейство, но и в секцию, или инфраотряд.

Популярность обезьян затмила их младших братьев. Полуобезьян описывают очень редко, обычно ссылаясь на то, что они ведь не "настоящие обезьяны". Да и знаем мы их не столь обстоятельно, как высших приматов. Наша книга тоже посвящается не им.

При описании обезьян мы будем двигаться от самых примитивных через более эволюционно продвинувшихся к человекообразным.

Подотряд высших приматов (Anthropoidea) тоже делится на секции, или инфраотряды. Их два: широконосые (Platyrrhina) - это обезьяны Нового Света, и узконосые (Catarrhina) - все обезьяны Старого Света и человек. Высшие приматы традиционно составляют шесть или семь семейств: игрункообразные (Callitrichidae), каллимико (Callimiconidae)*, капуцинообразные (Cebidae) - эти семейства отнесены к широконосым; далее идут мартышкообразные (Cercopithecidae), гиббонообразные (Hylobatidae), крупные антропоиды (Pongidae) и люди (Hominidae) - узконосые. Собственно обезьяны, кроме того, делятся еще на низших (первые четыре семейства: каллитрициды, каллимико, цебиды, церкопитециды) и высших (гилобатиды и понгиды). Последних вместе с человеком относят к надсемейству гоминоидов (Hominoidea).

Почти у всех широконосых обезьян весьма внушительная носовая хрящевая перегородка, а ноздри расставлены в противоположные стороны от линии оси. У обезьян же Старого Света, как и у человека, носовая перегородка узкая, ноздри сближены и обращены вниз.

Но обезьяны обоих полушарий отличаются, конечно, не только носами. Широконосые не имеют защечных мешочков, седалищных мозолей (подушек), характерных для многих обезьян Старого Света. У американских приматов большой палец руки (если он есть) укорочен, плохо противопоставляется другим пальцам, в отличие от большинства обезьян Восточного полушария. Многочисленные и разнородные виды цебид различны по размерам. Чем крупнее представители вида, тем у них более цепкий хвост, чего нет у других обезьян (за исключением, вероятно, яванских макаков, хвосты которых у молодых особей можно считать полухватательными). Наконец, каллимико и цебиды - обладатели 36 зубов, тогда как у всех остальных высших приматов, включая человека, 32. В целом обезьяны Нового Света меньше мартышкообразных (если не считать самих мартышек, сравнительно мелких) и более древесны с тем же, пожалуй, исключением, ибо и мартышки живут почти постоянно на деревьях. Тем не менее все обезьяны имеют много общих черт, вытекающих из их происхождения и родства. Эти признаки частью приведены выше. Напомним, что среди них крупный мозг с большим числом борозд и извилин, развитое стереоскопическое и цветовое зрение, пара грудных млечных желез. Волосяной покров у обезьян без подшерстка, вибриссы если имеются, то всего 2 - 3 пучка, и расположены они только на лице: над глазами, над верхней губой, на подбородке.

Игрунки - самые, самые...

В густых и высоких кронах влажных лесов Амазонки живут самые маленькие обезьяны на Земле - семейство игрункообразных, или каллитрицид. "Каллос" - по-гречески красивый. Нетрудно представить себе, сколь симпатичны на вид эти серые, красные, коричневые, белые, почти черные, золотистые, часто с пятнами разных цветов малыши, если даже в номенклатурной "суровой" латыни отразилась их привлекательность. Размеры их - от мыши до белки - 10 - 30 см, да хвост, не цепкий, но длиннее туловища. Среди обезьян это и самые примитивные приматы.

Маленькие птичьи ноготки-коготки (на большом пальце ноги настоящий ноготь - короткий, широкий, плоский) позволяют игрункам цепко лепиться к стволу и чувствовать себя в безопасности на самой большой

высоте. Зубов у них столько же, сколько и у человека, - 32. Шерсть длинная, мягкая, торчащие пучки-метелки волос у ушей, бакенбарды, усы и даже "ошейники" белой, темной и рыжей окраски. Тамарины бывают увенчаны хохолками. Уши сравнительно большие, а глаза маленькие - удивительного для приматов голубого цвета.