Можно только удивляться, почему это направление иммуносистематики и установления родства в животном мире было почти предано забвению на несколько десятков лет. В конце 50-х гг. Моррис Гудмен из Уэйнского университета (Детройт, США) стал проводить подобные опыты в огромных масштабах, но по усовершенствованной методике диффузии в агаре (метод Охтерлони). Помешенные в агар молекулы белков крови и антитела диффундируют, образуя при встрече нерастворимые комплексы (преципитаты). По интенсивности преципитатов можно судить о родстве разных организмов. Уже к 1970 г. группа Гудмена произвела около 6000 сопоставлений белков 70 видов приматов и около 50 видов других животных. Данные по альбумину, трансферину, церулоплазмину, тирео- и гамма-глобулинам обрабатывались на компьютерах и показали почти полное сходство белков человека, шимпанзе и гориллы; несколько меньшее сходство между белками человека и орангутана, еще меньшее - человека и гиббона; далее шли в очередности родства низшие обезьяны Старого Света, затем Нового Света, полуобезьяны. Все другие млекопитающие резко отличались по белкам от человека.

В целом эти данные соответствовали принятой классификации животного мира и, в частности, отряда приматов. Но вот с шимпанзе и гориллой вышел конфуз. В принятой поныне таксономии они, как уже знает читатель, входят в семейство понгидов (Pongidae), тогда как человек находится в другом семействе (Hominidae). По данным же М. Гудмена, они оказываются роднее, чем собака и лисица, составляющие одно семейство Canidae. Далее мы увидим, что они ближе друг другу, чем виды лев и тигр - представители одного рода, и даже чем виды-двойники лягушек и птиц или подвиды домовой мыши или ящерицы.

В это время биохимики Винсент Сарич и Алан Вильсон из Калифорнии, работая с очень удобным для таких опытов белком сыворотки крови - альбумином, при помощи несколько иной реакции (связывания комплемента) показали такие же результаты сродства крови человека и африканских человекообразных. Наряду с установленным ими "индексом сходства" они вывели и "индекс несходства": насколько следует повысить концентрацию антисыворотки, чтобы альбумин различных животных дал ту же степень связывания комплемента, что и человеческий. Это была так называемая иммунологическая дистанция: индекс несходства, равный для человека, понятно, единице, оказался у гориллы 1,09, у шимпанзе - 1,14, у макака - 2,23, у лемура - 18, а у свиньи - 35...

Отсюда было рукой подать до идеи "эволюционных часов". Ведь, в частности, сила иммунной реакции зависит от строения молекулы белка. А раз так, то, зная, что белок представляет собой определенную последовательность аминокислот, можно по количеству замещений аминокислот оценить не только разнородность белка (а значит, организмов), но и установить время, когда и вовсе не было отличий! Разумеется, если принять, что замещения появляются с одинаковой скоростью...

Вот что нам известно сейчас о сходстве аминокислотной последовательности белков у человека и шимпанзе: по фибринопептидам А и В (всего 30 аминокислот) число замещений равно 0; по цитохрому С (104 аминокислоты) - 0; по лизоциму (130 аминокислот) - 0; по четырем цепям гемоглобина (141 и 146 аминокислот) - 0; по миоглобину (153) - 1; по карбоангидразе (264) - 3; по альбумину сыворотки (560) - 6; по трансферину (647) - 8 замещений.

Итого, по данным Кинг и Вильсона (1975 г.), на 2633 аминокислоты 19 замещений, что составляет менее 1 % отличий, т. е. перечисленные белки по аминокислотам сходны у человека и шимпанзе более чем на 99 %!

Сарич и Вильсон по альбумину на основании сложных математических подсчетов установили, что общий предок человека, шимпанзе и гориллы жил еще совсем недавно: 3,5 ± 1,5 млн. лет назад, т. е. в промежутке от

2 до 5 млн. лет назад!

Долго эти цифры было неловко приводить: ведь они полностью противоречили сведениям палеонтологов. Но после ошеломляющих данных иммунохимиков вскоре стала поступать сходная информация из других новых и не столь уж новых наук. Когда была установлена структура ДНК и ее роль как "вещества наследственности", начались интенсивные исследования этих гигантских молекул. Оказалось возможным гибридизировать ДНК различных видов. Выяснилось, что гибридизация происходит тем больше, чем "роднее" разные виды, а самая высокая степень гибридизации - около 90 - 98 % - установлена у человека и шимпанзе. Более того, поскольку температура "плавления" гибридизованной ДНК ниже точки "плавления" исходных ДНК и это строго связано с различиями между ними, можно также установить время, когда они были одинаковыми, т. е. не разошлись от общего древнего ствола. И это время оказалось близко к 5 млн. лет.

Открытия в области генетики дали новый толчок развитию исследований по хромосомам животных и растений и, конечно же, кариотипов человека и его ближайших родственников. Изучая родство и сходство (гомологию) хромосом, происхождение их перестроек, историческое развитие кариотипов разных видов, генетики пришли, собственно, в отношении филогенеза высших приматов к тем же результатам, что и биохимики: человек, горилла и шимпанзе имели общего предка, набор хромосом у которого был близок к таковому современного человека (на 2 хромосомы больше), а ранее от этого предка отделились сначала гиббон, потом орангутан. По мнению одних авторов, горилла и шимпанзе разделились позже, чем ответвился род человека, по данным других - эти три вида разошлись приблизительно в одно время.

Надо сказать, что датировки биохимиков имеют и слабые места, на которые указывает группа М. Гудмена. Наиболее существенным из них является неравномерность скорости молекулярной эволюции. Ее темпы, по утверждению М. Гудмена, имеют тенденцию к увеличению по мере приближения ко времени дивергенции общего предка человека и антропоидов Африки, а затем замедляются в период между предком человека - шимпанзе и самим человеком. Так что молекулярные часы могут и сбой дать.

И все-таки нельзя сегодня не учитывать их логику, поддерживаемую исследованиями с помощью таких современных высокочувствительных методов, как, помимо названных, анализ нуклеотидных последовательностей ДНК с помощью ферментов рестриктаз, как сопоставления ДНК митохондрий (она, возможно, быстрее эволюционировала, чем ядерная ДНК), как данные иммунологии Т-лимфоцитов.

Да и главный критик из среды биохимиков М. Гудмен не отрицает гипотезы поздней дивергенции. Опираясь на составленные им генеалогические древа, полученные при изучении аминокислотных последовательностей почти 10 белков от 225 видов животных, и, хотя и считая, что "молекулярные часы" тикают неравномерно, а точное время расхождения "остается неясным", он тем не менее тоже говорит, что произошло оно "поздно", где-то на границе миоцена - плиоцена, то есть 6 - 5 млн. лет назад.

Две "старые" науки тоже внесли свой вклад в укрепление гипотезы недавней, или "поздней", дивергенции человека и антропоидов: речь о сравнительной анатомии и поведении. Так, оказались неожиданными установленные в 60 - 70-х гг. факты не только использования шимпанзе орудий, но и некоторой их подработки или, если хотите, изготовления.

Помните, как говорили когда-то? Человек отличается от животных способностью использовать орудия. Дарвину в книге о происхождении человека пришлось доказывать, что человекообразные приматы тоже умеют раскалывать плоды, пользоваться палкой. "Я сам видел..." - писал он об орангутане, орудовавшем палкой. Но когда выяснилось, что единичные животные пользуются палкой, прутиком или камнем, мы стали говорить, что отличие человека заключается в способности изготовлять орудия.

В 60 - 70-х гг. благодаря наблюдениям Дж. Гудолл, Дж. Шаллера (США), Л. А. Фирсова (СССР) и других стало ясно, что антропоиды весьма умело и хитроумно используют предметы, могут очищать ветку от листьев и мелких побегов, а получившийся прутик употреблять для вылавливания термитов, что шимпанзе приготов-ляет губку, чтоб собрать воду для питья... Выходит, они способны к определенному изготовлению орудий? Теперь мы уточняем, что древний человек отличается от других высокоразвитых приматов изготовлением каменных орудий...

Но если примат типа шимпанзе (еще не прямоходящий) потенциально был способен к употреблению и даже изготовлению не дошедших до нас орудий, пусть и не каменных, то это означает, что такая способность существовала до установления двуногости у наших предков...

Как не задуматься над тем, что совершенно различные методы, даже разные области знания в конечном счете дают весьма близкие, согласующиеся результаты?

Авторитетный в среде антропологов Шервуд Уошберн, бывший президент Американской антропологической ассоциации, считает, что новые данные биохимии и молекулярной биологии в сочетании с последними достижениями геологии, палеонтологии, климатологии, археологии, этологии приматов за последние 25 лет показали: человек, горилла и шимпанзе отделились от общего предка в 5 - 10 раз позднее, чем предполагалось прежде.

Вот хронология эволюции гоминоидов по одной из последних выкладок с помощью "молекулярных часов" (три независимых исследования, по данным американцев Кронина и Мэйкл, 1982 г.):

отделение гиббонов от общего ствола - 12 млн. лет,

орангутанов - 8 млн. лет,

разделение линий шимпанзе, человека и гориллы - 4 - 4,6 млн. лет.

Примерно 2 млн. лет назад род шимпанзе разделился на два современных вида, а род гориллы - на подвиды. Заметим, что цифру 4,5 млн. лет для дивергенции человека и африканских антропоидов дают многие авторы. Отличие генетической информации у человека, шимпанзе и гориллы в пределах 1 % как раз и говорит о том, что они "разошлись" не раньше 5 млн. лет назад.

Теперь обратимся к палеонтологам. Открытия Луиса Лики обессмертили его имя. Но оценивая свою первую находку, Л. Лики дважды ошибся. Полагая, что австралопитеки - боковая ветвь родословной человека и считая, что находка должна идентифицироваться в составе рода человека, он назвал ее зинджантроп ("человек Зинджа", по древнему названию Африки), подчеркнув ее отличие от австралопитека-обезьяны. Уже через год ему пришлось признать, что обнаружил он сначала подлинного австралопитека, а найденный им же затем новый череп с несколько большим объемом мозга действительно оказался древнейшим человеком - Homo habilis. Вскоре весь мир узнал, что и австралопитек стоит отнюдь не на обочине антропогенеза...

С 1959 г. Восточная Африка стала кладовой неисчерпаемых свидетельств истории человека и высших обезьян. Одна за другой туда прибывают научные экспедиции, добывая все новые, все более удивительные доказательства реальной эволюции высших приматов. Ущелье Олдувай и отложения Летолил в Танзании, стоянка Кооби Фора, Лотегемские холмы и раскопки Канапои у озера Рудольф (ныне о. Туркан) в Кении, долина реки Омо и местечко Хадар - эти мало кому ведомые прежде географические наименования приобрели широкую известность. Найденные там окаменелости нескольких сотен особей древних гоминоидов перевернули наши прежние представления...

Что же они показали?

Что австралопитек по весьма достоверно устанавливаемому времени жил не только 1 млн. лет назад, но и 1,7 (добавка в 700 тыс. лет!), 3, 4, 5 и даже, как показали находки Ричарда Лики (сына), 5,5 млн. лет назад! Что, несмотря на небольшой по объему мозг (в среднем 522 см3), совсем немногим превосходящий мозг шимпанзе и гориллы, австралопитек обладал вполне выраженными анатомическими чертами человека, в частности, его мозга, сочетая их с особенностями обоих родов нынешних антропоидов Африки. Что еще в плейстоцене существовали, по крайней мере, два, а всего, вероятно, четыре вида австралопитеков, и были они невысокого роста, в среднем 135 - 150 см. Что средний вес австралопитеков был около 40 кг, из них "массивные" весили в среднем же 44,4 кг. а "грацильные" - 35,3 кг. Что, чем выше геологический возраст австралопитеков, тем они "примитивнее", т. е. имеют сходство как с древнейшими людьми, так и с антропоидами, и чем они "моложе", т. е. ближе к нашему времени, тем определеннее похожи либо на древнейших людей, либо на шимпанзе и гориллу.

В 1974 г. Дональд Джохансон (тогда сотрудник Кливлендского музея, еще не получивший докторской степени, а ныне директор Института происхождения человека в Беркли, Калифорния) в пустыне Афар (Эфиопия), на окраине местечка Хадар нашел самый полный из известных в мире скелетов прачеловека древностью 3,5 млн. лет - 40 % костей, включая череп. Это были кости женщины 25 - 30 лет ростом 105 см. Она получила теперь знаменитое имя - Люси *.

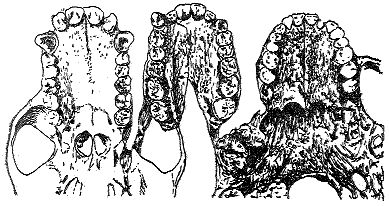

Рис. 1. Сохранившаяся челюсть нового вида гоминида Australopithecus afarensis, или Люси (в центре); челюсть современного шимпанзе Pan troglodytes (слева) и современного человека Homo sapiens (справа)

Челюсть Люси напоминает челюсть шимпанзе; она занимает промежуточное положение между челюстями шимпанзе и человека по следующим характеристикам:

1) форма дентального свода;

2) крупные выступающие клыки (однако правый клык Люси, который выступает не так сильно, как левый, почти не имеет впадины);

3) диастема (промежуток) между клыком и резцом. Антропоидоподобные особенности челюсти Люси дают основание думать о более позднем расхождении человека и высших обезьян

До сих пор наука определяла виды на рубеже плиоцена и плейстоцена по отдельным фрагментам - кости черепа, бедра, зуб, обломок челюсти. Здесь же - настоящий единый скелет без дубликата составляющих: ни одна кость не повторяет другую. Люси имела маленькую голову - не больше апельсина. Когда Джохансон начал соединять берцовую кость с бедренной, он поразился массивности колена ископаемой дамы и его сходству с коленом человека. Кости соединились только по прямой линии. Это могло означать одно: существо из Афара было прямоходящим! Джохансон впервые показал "в живом виде", что более 3 млн. лет назад жили высокоразвитые приматы, которые передвигались на двух ногах... Учтем, что есть ученые, среди них советский антрополог М. И. Урысон, которые считают прямохожде-ние признаком гоминидов, т. е. семейства человека. Люси получила после довольно бурного обсуждения (ее хотели причислить к роду человека) таксономический статус австралопитека афарского (Australopithecus afarensis), конечно, в составе семейства людей. (Рис. 1). Она имела верхние конечности и колени человека, а таз и короткие ноги современного карликового шимпанзе... Между прочим, последнее породило идею, что карликовый шимпанзе, обитающий в Заире, - живущий предок человека. Джохансон же считает, что Люси была общим предком различных австралопитеков и человека.

Через несколько лет на стоянке Летолил в слоях окаменевшего пепла нашлись отпечатки стоп древнейшего двуногого существа, жившего здесь 4 млн. лет назад! Такая же (4 млн. ± 100 тыс. лет) калий-аргоновая дата определена для двуногого примата мужского пола ростом 135 см, найденного недавно опять в Эфиопии, в 70 км от места обнаружения Люси. При этом, судя по плече-бедренному индексу, отпечаткам пальцев ног и другим важным приметам, прямоходящие австралопитеки еще хорошо передвигались и по деревьям. Значит, бипедия, или двуногость, - приобретение приматов очень древних времен, точнее, далекого плиоцена?..

И еще: не напоминают ли "примитивные" плиоценовые австралопитеки общего предка человека и антропоидов? Морфометрический анализ плечевых костей, например, дает основание для такого предположения.

Но и это еще не все. И сам Луис Лики, умерший в 1972 г., и сыновья его Ричард и Джонатан, и его супруга Мэри Лики обнаружили не только очень древних южных обезьян, но и древнейшего прачеловека, что подтверждено и другими выдающимися открытиями...

В 1960 г. Луис Лики в том же ущелье Олдувай, но в более глубоком слое нашел кости, как он думал, предшественника зинджантропа. Он так и назвал его - "презинджантроп". Эта и последующие находки показали, что презинджантроп был невысоким двуногим существом (122 - 140 см) весом около 53 кг, с широкими ногтевыми фалангами на руках и с мощными трубчатыми костями кисти, что говорило о его способности к сильному захвату предметов рукой, вполне подходящей и для изготовления грубых орудий.

Они и были здесь же найдены - ныне знаменитые чопперы, каменные ядрища, голыши, куски лавы и кварца, оббитые по краю с одной или с двух сторон. Их нельзя еще было скреплять с рукояткой, но рубить и резать, мастерить дубину ими вполне можно...

Поначалу в Олдувае найдено около 6 тыс. обработанных камней. Калий-аргоновые даты, неоднократно перепроверенные, потрясли не только антропологов: древнейший человек, изготовивший эти каменные орудия, жил 1,75 - 1,85 млн. лет назад! Так человечество удревнилось сразу почти на 1,5 млн. лет. До этого орудия труда были известны только у синантропа, жившего 300 - 500 тыс. лет назад. Олдувайская культура, обнаруживаемая и в других местах, стала первой археологической эпохой палеолита.

Презинджантроп очень скоро стал Homo habilis, гомо хабилисом, человеком умелым. (В 60-х гг. была упорядочена номенклатура и других наших предков на гоминидной, т. е. ведущей к современному человеку, линии - они все получили родовой термин Homo: Homo erectus, прямоходящий, бывший питекантроп; Н. neanderthalensis, бывший неандерталец.) Забавно, что мозг хабилиса был по нынешним последним расчетам 570 - 605 см3 - совсем ненамного больше мозга австралопитека и, продлим сравнение, шимпанзе и гориллы!

И еще одно потрясение. В 1971 г. Ричард Лики описал находки своей экспедиции к востоку от озера Рудольф (стоянка Кооби Фора, северная Кения) - 49 ископаемых объектов хабилисов: фрагменты черепов, бедренные, таранные, метатарзальные, метакарпальные кости, а также каменные изделия этих существ возрастом ...2,61 ± 0,26 млн. лет! Теперь мы стали старше еще на 1 млн. лет. Чоппинги из Кооби Фора - старейшие орудия труда, ныне известные науке. Кости же древнейших гоминидов, т. е. отнесенных к роду человека существ, хорошо датированные, имеют, как показала Мэри Лики, возраст 3,59 - 3,77 млн. лет. Существование явных гоминидов 4 млн. лет назад подтверждено разными авторами и ныне стало общепринятым...

А как же рамапитек, "средний" представитель нашей троицы? Вокруг него в науке тоже неспокойно. Жил он, считалось, 16 - 8 млн. лет назад, и если его, как помнит читатель, признавали гоминидом, прямым предком человека, то он серьезно "дискредитировал" гипотезу "поздней дивергенции" человека и антропоидов. В самом Деле, как принять разделение 5 млн. лет назад, если линия "уже человека", выходит, ответвилась 16 - 14 млн. лет тому!

Это противоречие снимают ныне сами палеонтологи и как раз с помощью рамапитека. В 1978 - 1980 гг. Д. Пилбим, возглавлявший тогда экспедицию Йельского университета, обнаружил в Пакистане новую замечательную находку. У подножия Гималаев, в районе плато Потвар он нашел богатейшую фауну древности, включая рамапитеков и близкие к ним формы. Калий-аргоновый анализ указал на возраст 8 - 9 млн. лет.