Я был знаком с Константином с детских лет, как говорится, по семейной линии - его мать Нина Петровна и мой отец были однокурсниками Пермского университета и вместе слушали лекции его отца - одного из крупнейших отечественных зоологов Владимира Николаевича Беклемишева (с 1934 г. он был профессором МГУ). В конце 40-х годов я часто бывал в этой прекрасной семье, сохранявшей лучшие традиции русской интеллигенции. В субботние (а может быть, воскресные) вечера в доме собиралось много молодежи - студентов и школьников, при активном участии взрослых за чайным столом обсуждались самые разные темы, инсценировались шарады - все чувствовали себя просто и непринужденно, но в то же время совсем незаметно впитывали новые знания в представления. Неудивительно поэтому, что Костя был человеком высочайшей культуры - он свободно владел французским, английским и немецким языками, прекрасно ориентировался в гуманитарных науках и, конечно, имел глубочайшие познания в естественных, прежде всего в различных областях биологии. Совместная работа с Константином Беклемишевым (мы опубликовали в соавторстве 6 статей) дала мне очень много и сильно способствовала формированию моих научных взглядов.

Ареалы нектона представляют собой районы, границы которых определяются активными перемещениями самих рыб, не выходящих за пределы вод с благоприятными для них условиями. В то же время способность к продолжительному плаванию дает этим рыбам возможность дифференцированно использовать разные части ареала в продолжение жизненного цикла. В соответствии с этим в ареалах нектонных рыб различают 1) область размножения (нереста), или репродуктивную часть ареала; 2) нагульную, или вегетативную, часть ареала, используемую видом для откорма путем двусторонних активных (иногда - за счет разноса молоди - пассивных в начальной фазе) миграций, нередко имеющих сезонный характер; 3) область пассивного выселения планктонных икринок, личинок и мальков. Структура ареала нектобентических рыб в принципе та же, по их миграции не имеют значительной протяженности.

Различия в структуре ареалов планктона, нектона и бентоса не препятствуют проведению единого биогеографического деления Мирового океана, хотя до самого последнего времени такая возможность представлялась сомнительной. Традиционно (еще со времен одного из основоположников морской зоогеографии А. Ортманна) анализ географического распространения организмов производился раздельно для толщи вод и для дна, а также для главных вертикальных зон. Такое разделение обусловлено резкими различиями в распространении населения толщи воды и дна, имеющими в своей основе кардинальные различия подвижных и неподвижных биотопов. В то же время известно, что основные биогеографические границы достаточно четко связаны с гидрологической структурой океана и совпадают с ее главными элементами - гидрологическими фронтами, зонами конвергенции и дивергенций течений. Поэтому широтная зональность в распределении пелагических и донных организмов сохраняется от поверхности воды до ложа океана, хотя дробность возможного биогеографического деления всегда уменьшается с глубиной.

При самом крупномасштабном районировании Мирового океана, основанном главным образом на распространении крупных систематических групп (ранга семейства и выше) выделяют несколько областей, объединяемых в три циркумглобальных биогеографических царства, или надобласти, - Аркто-Бореальное, Тропическое (Тропическо-Субтропическое) и Нотально-Антарктическое. В этом делении отражено наиболее серьезное из существующих различий региональных флор и фаун - обусловленное историческими причинами противопоставление холодноводных и тепловодных сообществ.

Районирование верхних и средних слоев пелагиали в пределах надобластей проводится главным образом на основе распределения отдельных видов планктона и нектона. Повторяющиеся видовые ареалы могут быть сгруппированы по сходству формы и географического положения в несколько основных типов или "географических элементов" фауны), что позволяет выделять участки среды того или иного биогеографического ранга. Наибольшая дробность районирования выявляется при анализе распространения планктонных организмов.

В целом биогеографическое районирование океанской эпи- и мезопелагиали подчинено широтной зональности, нарушаемой в той или иной степени только в приконтинентальных участках. В Мировом океане достаточно четко различаются следующие широтные зоны: 1) арктическая и 2) бореальная (с высоко- и низкобореальной подзонами), входящие в состав Аркто-Бореальной надобласти; 3) северная субтропическая, 4) тропическая (с северной центральной, экваториальной и южной центральной под, зонами) и 5) южная субтропическая в составе Тропическо-Субтропической надобласти; 6) нотальная и 7) антарктическая (с низко- и высокоантарктической подзонами) в составе Нотально-Антарктической надобласти. В Индийском океане трех северных зон нет, и счет начинается с тропической зоны (точнее говоря, с ее экваториальной подзоны). Деление бореальной зоны на подзоны отчетливо выражено только в Тихом океане, тогда как в Атлантике они значительно менее обособлены. Расчленение тропической зоны на экваториальную и центральные подзоны заметно главным образом по распространению планктонных видов, но благодаря эффекту экспатриации (выселения) границы этих подзон, как правило, оказываются сильно размытыми. Тропическая и субтропические зоны (выделение последних основано главным образом на особенностях распространения нектонных рыб и кальмаров) также разделены переходными полосами, населенными смешанной фауной. Еще более широкие "переходные зоны" расположены на периферии Тропическо-Субтропической надобласти, т. е. у ее границ с бореальной и нотальной зонами. Особенно хорошо такой участок, называемый "переходной зоной Южной субтропической конвергенции", выражен в южном полушарии. В некоторых систематических группах (в частности, среди макропланктонных рыб) здесь наблюдается высокий видовой эндемизм (более 30%), но в других таксоценах пелагического сообщества он почти отсутствует.

Границы всех широтных зон и подзон достаточно четко выражены в средних частях океанов и еще более резки в районах схождения течений у берегов. К таковым относятся, в частности, фронтальные зоны между субполярными и центральными круговоротами в западных частях океанов, соответствующие северной и южной границам Тропическо-Субтропической надобласти. На востоке эти границы, напротив, находятся в зонах расхождения течений и представляют собой обширные участки переходного типа, расположенные в Канарском, Бенгельском, Калифорнийском и Перуанском течениях. Субтропические зоны и центральные подзоны также сильно перекрываются в восточных частях океанов.

Глядя с палубы на однообразную поверхность океана, трудно вообразить, что где-то под килем проходят в толще воды незримые, но реальные зоогеографические границы. Еще труднее представить себе, что эти границы вполне равнозначны тем, которые разделяют столь резко различающиеся ландшафты суши - тундру и тайгу, степь и пустыню. Между тем в каждом участке пелагиали есть характерные рыбы, которые с первого взгляда распознаются специалистами. Поэтому даже на коллег-океанологов, не связанных с биологией моря, производит большое впечатление, когда ихтиолог, лишь глянув на банку с уловом мезопелагических рыб, уверенно называет место, где была получена проба. Обратный вариант - предсказание состава улова, когда сеть еще находится в воде, - сложнее: он возможен только там, где ихтиофауна не отличается значительным разнообразием. Лет тридцать назад, участвуя в рейсе в северной части Тихого океана, я завоевал такими прогнозами большое уважение у сурового начальника экспедиции - известного специалиста по подводной технике Н. Н. Сысоева. В этом относительно бедном видами районе мне удавалось угадывать не только видовой состав улова на каждом горизонте траления, но и примерное число экземпляров всех видов. Все это я говорю отнюдь не для того, чтобы похвастаться какими-то необыкновенными способностями. Моя основная мысль такова: морская зоогеография - точная и строгая наука, и знание ее принципов очень помогает в самых разных ситуациях. Приведу хотя бы такой пример. Одна из сотрудниц нашего института, обрабатывая ихтио-планктонные пробы из Южно-Китайского моря, обнаружила в них личинок миктофид, которых она отнесла к виду, характерному для субарктической Пацифики. С зоогеографической точки зрения это так же невероятно, как встреча с белым медведем в Сахаре, и, действительно, определение оказалось ошибочным.

Далъненеритические участки занимают большую площадь в восточных частях океанов. Особенно своеобразный регион образует восточная тропическая Пацифика, в пределах которой (между 20° с. ш. и 10° ю. ш.) находится не менее трех "нейтральных" областей. Фауна этого региона заметно обеднена за счет отсутствия многих широко распространенных тропических видов, но содержит значительное число эндемичных форм. Основываясь на данных о распространении мелких мезопелагических рыб, А. Эбелинг придавал этому участку Тихого океана такой же ранг "первичного зоогеографического региона", как и всей остальной части Тропическо-Субтропической надобласти Мирового океана.

Схемы биогеографического районирования верхних и средних слоев пелагиали, предложенные разными авторами, при общем принципиальном сходстве заметно различаются в деталях. Основные особенности пространственного распределения планктона и нектона отражает, однако, следующая система ранжированных регионов, в основу которой положена рассмотренная выше зональность: Арктическая область с атлантической и тихоокеанской частями, Бореальные атлантическая и тихоокеанская области (с высокобореальными и низкобореальными провинциями); Атлантическая, Индо-Западно-тихоокеанская [(Индовестпацифическая) и Восточно-Тихоокеанская тропические области (две первых с северными субтропическими, экваториально-центральными и южными субтропическими провинциями); Нотальная область и Антарктическая область, в пределах которых различают (в значительной степени условно) атлантические, индоокеанские и тихоокеанские части.

В батипелагиали различия между тропическими и умеренно-высокоширотными ихтиофаунами также выражены вполне четко и полностью оправдывают выделение Тропическо-Субтропической, Аркто-Бореальной и Нотально-Антарктической надобластей, разделенных переходными зонами. Для деления этих надобластей на более дробные регионы данных пока недостает. Следует отметить, однако, что несмотря на большее однообразие условий среды, ареалы многих батипелагических рыб по форме и положению очень сходны с ареалами рыб мезопелагиали. Объяснение этому состоит, по всей видимости, в том, что раннее развитие всех таких рыб проходит в верхних слоях воды.

Изменения видового состава населения бентали также происходят на границах водных масс (эти изменения связаны с температурным режимом, типом донных отложений, биологической продуктивностью водной толщи). Кроме того, в распространении донных и придонных животных (включая рыб) очень большое значение принадлежит так называемому генетическому (или историческому) фактору - положению того или иного участка относительно основных "эволюционных центров", отличающихся длительной стабильностью условий среды и действующих в качестве "генераторов" новых таксонов.

Не останавливаясь на деталях и частностях, нужно прежде всего отметить, что в бентали выделяются те же биогеографические области, что и в пелагиали. На шельфе, т. е. в эпибентали, эти области подразделяются на многочисленные провинции, которых только в Тихом океане насчитывается, к примеру, около 30. С увеличением глубины степень дробности районирования уменьшается,

хотя в верхней части склона (мезобенталь) она еще не имеет отличий от самой верхней зоны. На дне океана (в абиссобентали) прослеживаются только сильно размытые границы зоогеографических областей.

Таким образом, открытый океан предоставляет своему населению (в том числе и рыбам) достаточно разнообразные условия жизни, сильно различающиеся по многим абиотическим и биотическим показателям. Естественно поэтому, сообщества и ихтиоцены разных структурных частей этого мегамасштабного биотопа имеют глубокие различия и достаточно четко обособлены по систематическому составу и по экологии входящих в них видов. Важнейшими подразделениями открытого океана, также имеющими глобальный масштаб, следует считать верхнюю пелагиаль (в пределах продуцирующего эвфотического слоя), глубоководную пелагиаль и совокупность донно-придонных участков. Обзору и характеристике соответствующих ихтиоценов посвящены три следующие главы.

Глава 2. Рыбы приповерхностных вод

Должен сознаться, что, помимо объективного профессионального интереса, я испытываю к рыбам и вполне определенные субъективные чувства: одни из них нравятся мне, другие более или менее безразличны, третьи (совсем немногие), вовсе не вызывают симпатий. Особое место в этом ряду принадлежит той группе, которая была первым объектом моего изучения и одновременно восхищения...

Представьте себя на палубе теплохода, курс которого проложен в тропической зоне открытого океана... Кругом бесконечное синее небо с белоснежными хлопьями редких кучевых облаков и такая же бесконечная, но еще более синяя гладь воды, ослепительно сияющая под ярким солнцем... Ничто не нарушает однообразия приятного глазу, но безжизненного ландшафта. Вдруг совсем близко, всего в нескольких метрах от борта, выскакивают на поверхность воды и, недолго проскользив по ней, стайкой взмывают в воздух, сразу разлетаясь широким веером, небольшие крылатые существа, кажущиеся так похожими на привычных птиц. Это - летучие рыбы...

Когда, стоя на мерно раскачивающемся полубаке, вглядываешься прямо вниз - в разрезаемую форштевнем тихо поющую воду, часто удается увидеть летучек еще до взлета. Застигнутые врасплох, они резко срываются с места, и почти мгновенно темно-синие силуэты миниатюрных подлодок, будто по мановению волшебной палочки, превращаются в игрушечные ширококрылые планеры (вот он - двухсредный транспортный аппарат, мечта конструкторской мысли!). Правда, в этой экстремальной ситуации летучие рыбы редко летят долго. Как правило, они вновь падают в воду через несколько метров, чтобы опять взлететь, теперь уже разогнавшись по всем правилам искусства.

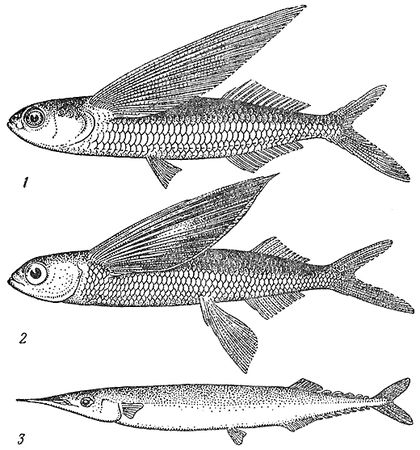

Летучие рыбы (рис. 4) - представители очень характерного для верхней эпипелагиали тропиков семейства Exocoetidae, которое насчитывает в своем составе более 60 видов. Они не достигают особенно больших размеров: самый крупный вид - гигантская летучка (Cheilopogon pinnatibarbatus), обитающая на периферии тропической зоны, может иметь длину около 50 см при массе более 1 кг, а самые мелкие не превышают 15 см и весят всего 30-50 г. Наиболее характерная особенность летучих рыб - огромные грудные плавники, соизмеримые с длиной туловища. При типичной для обитателей приповерхностного слоя окраске туловища (темно-синяя спина, серебристые бока и брюхо) грудные плавники имеют довольно разнообразный цвет: они могут быть как однотонными - прозрачными, синими, зелеными, коричневыми, так и пестрыми - с яркими полосами или пятнами.

Рис. 4. Сарганообразные рыбы открытого океана: двухкрылая (I) и четырехкрылая (2) летучие рыбы, макрелещука (3)

Уникальной особенностью летучих рыб является их способность к полету, развившаяся, очевидно, в качестве приспособления для спасения от хищников. Эта способность выражена в разных родах в неодинаковой степени. Полет примитивных видов летучих рыб, которые обладают сравнительно короткими грудными плавниками (представители родов Fodiator и Parexocoetus), менее совершенен, чем у видов с длинными крыльями. При этом эволюция полета в пределах семейства происходила, очевидно, в двух направлениях. Одно из них привело к образованию "двукрылых" летучих рыб, сравниваемых иногда с самолетами-монопланами и использующих при полете только грудные плавники, которые достигают у них очень больших размеров (типичный представитель - обыкновенный двукрыл Exocoetus volitans). Другое направление представлено четырьмя родами "четырехкрылых" летучих рыб (около 50 видов), которые уподобляются самолетам-бипланам. Полет этих рыб осуществляется при помощи двух пар несущих плоскостей, так как у них увеличены не только грудные, но и брюшные плавники, причем на мальковых стадиях развития те и другие имеют приблизительно одинаковую площадь. Оба направления эволюции полета привели к образованию форм, хорошо приспособленных к жизни в поверхностных слоях океана. Кроме развития "крыльев", приспособление к полету отразилось у летучих рыб в строении хвостового плавника, лучи которого жестко соединены между собой, а нижняя лопасть очень велика по сравнению с верхней, в необычном развитии огромного плавательного пузыря, продолжающегося под позвоночником до самого хвоста, и в других особенностях.

Наибольшей дальности и продолжительности достигает полет "четырехкрылых" летучих рыб. Развив в воде значительную скорость (порядка 60 - 65 км/ч), такая рыба выскакивает на поверхность моря и некоторое время (иногда совсем недолго) глиссирует по ней с расправленными грудными плавниками, энергично увеличивая скорость при помощи колебательных движений погруженной в воду длинной нижней лопасти хвостового плавника. Затем рыба отрывается от воды и, раскрыв брюшные плавники, планирует над ее поверхностью. В некоторых случаях летучка при полете слегка касается воды нижней лопастью хвостового плавника и, вибрируя им, получает дополнительное ускорение. Количество таких касаний может достигать трех-четырех, и в этом случае продолжительность полета, естественно, возрастает. Обычно летучая рыба находится в полете не более 10 с и пролетает за это время несколько десятков метров, но иногда длительность полета увеличивается до 30 с, а дальность его доходит до 200 и даже до 400 м. При наличии слабого ветра или восходящих токов воздуха над водой летучие рыбы пролетают большие расстояния и дольше находятся в полете. Высота полета обычно не превышает 1 - 2 м, но по утрам летучек нередко находят на открытых палубах судов, в том числе крупнотоннажных, в удалении на 10 - 12 м от воды. Рыбы залетают на палубу только на ходу судна и всегда с наветренной стороны: по-видимому, они привлекаются судовыми огнями и попадают у борта в восходящий поток воздуха, высоко поднимающий их вверх.