Записки научного сотрудника Ленинградского Ботанического института об экспедиции советских ученых в Бразилию в 1947 году. Экспедиция направлялась для наблюдения и изучения полного солнечного затмения 20 мая 1947 года. Задачей автора и его коллег было привезти живые тропические растения для восстановления оранжерей Ленинградского Ботанического сада, разрушенных авиабомбами и снарядами немецко-фашистских варваров во время Великой Отечественной войны, ознакомиться с некоторыми типами растительных сообществ тропиков и собрать гербарий тропических растений.

Содержание:

ВО ЛЬДАХ БАЛТИКИ 1

В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ 4

МЫ В БРАЗИЛИИ 7

НА УЛИЦАХ РИО 11

РАСТЕНИЯ ТРОПИКОВ 16

НА САМОЛЕТЕ ВГЛУБЬ СТРАНЫ 21

БРАЗИЛЬСКИЕ ПЛАНТАЦИИ 24

ОБЕЗЬЯНИЙ ОСТРОВ 26

В ТРОПИЧЕСКОМ ЛЕСУ 27

БОГАТСТВО И НУЖДА 32

ИЗ РИО В РОСАРИО 36

ПОЕЗД ИДЕТ В БАЙРЕС 39

СТОЛИЦА АРГЕНТИНЫ 42

МОНТЕВИДЕО - ЛЕНИНГРАД 45

Примечания 47

Леонид Ефимович Родин

Путешествие в тропики

Литературная редакция М. ИВИНА

Иллюстрации В. А. ВЛАСОВА

Рисунки растений Г. В. АРКАДЬЕВА

Оформление В. В. ЗЕНЬКОВИЧ

ВО ЛЬДАХ БАЛТИКИ

Незамерзающий порт

Надо ли кораблю преодолевать льды, чтобы попасть из советского порта Лепая в столицу Бразилии - Рио-де-Жанейро?

Это очень несложная загадка, - скажет всякий, кто знает географию. Нет нужды и в карту заглядывать, чтобы дать правильный ответ. Известно, что ни южная Балтика, ни Северное море не замерзают. А дальше - океанские просторы. Конечно, никаких льдов на всем этом пути быть не может!

И всё-таки не следует торопиться с ответом. Путешественник должен быть готов ко всяким неожиданностям. Мне вот как раз на пути из Лепаи в Южную Америку пришлось вместе с друзьями сидеть в ледовом плену.

Но расскажу всё по порядку…

Советский теплоход "Грибоедов" готовился к большому океанскому рейсу. Неумолчно гудели лебедки, стрелы (судовые краны) подавали в трюмы всё новые и новые партии ящиков, тюков, бочек.

Погрузка судна, уходящего в далекий путь, - дело сложное. Впрочем, это относится не только к морским судам. Мне довелось быть участником многих сухопутных экспедиций, и я могу дать будущему путешественнику совет: не грузись наспех! Кто собирается в дорогу небрежно, второпях, тот рискует лишиться порою очень нужных вещей. Даже заплечный мешок и тот надо укладывать не кое-как, а с толком…

Я с большим интересом наблюдал за погрузкой "Грибоедова", стоявшего у портовой стенки Лепаи. И команда теплохода, и портовые грузчики действовали очень сноровисто. "Майна!" - раздался голос на берегу, и вот легко взвилась в воздух на стальном тросе большая грузовая машина "ЗИС". Моторист лебедки повернул рычаги. "ЗИС" описал дугу и уже медленно поворачивается над раскрытым трюмом. Матрос одной рукой выровнял машину и попридержал, чтоб не вращалась на тросе, а другой рукой подал особый знак мотористу и лишь крикнул "Вира!", как "ЗИС" скрылся под палубу. Вслед за грузовиком была погружена и легковая машина. Они нам пригодятся на чужом берегу.

Но нам уже пора в путь. Март на исходе, а к началу мая экспедиция должна быть далеко от побережья южноамериканского материка. Всё предусмотрено, чтобы мы могли попасть туда заблаговременно. Теплоход грузится в незамерзающем порту, впереди - свободный морской простор.

25 марта - день нашего выхода в море. Но "Грибоедов" в тот день не отошел от пристани: "незамерзающий" порт был покрыт льдом!

Не один "Грибоедов" оказался в ледовом плену. В ту суровую зиму 1946/47 года много судов стояло у причалов Лепаи, дожидаясь "у моря погоды".

Надо сказать, что такие зимы, когда суда не могут выйти в открытое море из-за льдов, очень редки здесь. И нужно же было случиться, чтобы именно нам выпала такая зима!

Шли дни, а "ледовая обстановка", как выражаются моряки, не улучшалась. Наоборот, западные ветры нагромождали у берега всё больше льда. В портовой бухте образовались такие торосы, что трудно было пробиться даже ледоколу.

Пассажиры "Грибоедова" волновались. И неспроста. Мы должны были попасть в Бразилию как можно скорее и вот почему.

Наша экспедиция была в основном астрономической. В ее задачу входило наблюдение и изучение полного солнечного затмения, которое должно было произойти 20 мая 1947 года. А лучшие условия наблюдения ожидались в Бразилии. Кроме того, в состав экспедиции входила группа физиков и группа специалистов по изучению радиоизлучений солнца - новой отрасли знания, возникшей совсем недавно и разработанной советскими учеными.

Полное солнечное затмение бывает не так уж редко: почти ежегодно. Но гораздо реже можно наблюдать его. Случается, что полоса затмения приходится на открытое море либо на такие участки суши, которые трудно доступны для человека и там невозможно установить телескопы и все другие приборы для наблюдений; либо, наконец, затмение приходится на такое время года, когда климатические условия на месте исключают вероятность хорошей видимости.

Астрономы и физики с давних времен стремятся наблюдать затмения, так как это помогает узнать природу нашего далекого светила. Ученые изучают солнечную корону и протуберанцы, узнают химический состав Солнца и газов, его окружающих, и даже "измеряют" температуру отдельных частей Солнца и изучают особые излучения, близкие по природе к радиоволнам, сущность которых еще только начинают распознавать.

Затмение Солнца, которое должно было наблюдаться в Бразилии 20 мая 1947 года, отличалось своей продолжительностью - только полная фаза более 5 минут. Это бывает очень редко, обычно фаза полного затмения длится 1,5–2 минуты. Такая большая длительность затмения давала надежду произвести многие наблюдения, установить новые факты в деятельности Солнца, сделать интересные открытия, значительно обогатить науку о Солнце. И не только о Солнце, но и науку о природе нашей планеты - Земли, которая является частицей солнечной системы и подчинена тем же закономерностям развития, что и Солнце.

На Бразильском плоскогорье в мае небо обычно безоблачно. Это давало уверенность нашим астрономам, что они не потеряют даром ни одной секунды из тех, которые природа отводила им для наблюдений. Как вышло на самом деле, - мы узнаем потом…

Наши отечественные астрономы внесли большой вклад в науку о Солнце и сконструировали ряд своих оригинальных приборов для наблюдения и фотографирования солнечного затмения. Академия наук СССР и снарядила экспедицию в Бразилию, чтобы астрономы продолжили свои успешные исследования солнечных затмений.

Главой экспедиции являлся директор Пулковской обсерватории, член-корреспондент Академии наук СССР - Александр Александрович Михайлов. Он провожал нас на Рижском вокзале в Москве, когда мы отправлялись в Лепаю, а сам намеревался лететь в Бразилию па самолете вместе с московским астрономом - Николаем Николаевичем Парийским - и грузинским астрономом - Михаилом Александровичем Вашакидзе, чтобы заранее "подготовить почву" к прибытию экспедиции. Заместителем начальника экспедиции был известный полярный путешественник - Георгий Алексеевич Ушаков. Профессор Александр Игнатьевич Либединский представлял астрономов Ленинграда. Либединский известен как специалист по астрофизике. Яков Львович Альперт возглавлял московских физиков. Профессор Семен Эммануилович Хайкин, тоже физик, изучает пока еще загадочные радиоизлучения Солнца. Было еще много молодых ученых, уже известных своими исследованиями Солнца, и их помощников, работа которых бывает очень важна для проведения точных и своевременных наблюдений.

К астрономической экспедиции присоединилась небольшая группа ботаников: член-корреспондент Академии наук СССР Борис Константинович Шишкин - руководитель этой группы, профессор Сергей Васильевич Юзепчук (единственный из участников, бывавший в Бразилии; он путешествовал по Южной Америке с 1926 по 1929 год); профессор Леонид Федорович Правдин и я - старший научный сотрудник Ботанического института.

Бразилия - страна богатейшей тропической флоры. И нашей задачей было привезти живые тропические растения для восстановления оранжерей Ленинградского Ботанического сада, разрушенных авиабомбами и снарядами немецко-фашистских варваров во время Великой Отечественной войны; кроме того, мы хотели ознакомиться с некоторыми типами растительных сообществ тропиков и собрать гербарий тропических растений.

На корабле

Уже 28 марта, а мы всё стоим в порту, "затертые" льдами. Некоторым опоздание па руку. Вот прибыл экспедиционный врач - Николай Михайлович Балуев. Он уже не чаял застать "Грибоедова" в Лепае и строил планы, как будет на самолете догонять нас.

Николай Михайлович привез с собой из Москвы несколько ящиков всяких лекарств и, кроме того, всё время, пока мы стояли в Лепае, ежедневно приносил с берега свертки и коробки с якобы "совершенно необходимыми" в тропическом климате лекарствами, дезинфицирующими средствами и вакцинами. Он всем нам сделал прививки против брюшного тифа и холеры.

Мы совсем обжились на корабле. Уже научились легко распознавать время на морских часах. Циферблат их разделен на 24 части. Взглянешь "сухопутным" взглядом - 3 часа будто бы, а на самом деле - 6; глядишь - стрелки образуют вертикальную прямую, - думаешь, что это 6 часов, а оказывается, это - полдень. Привыкли, что пол - это палуба, что веревка - это конец, постель - койка, научились определять время по склянкам, и некоторые начали в свою речь ввертывать настоящие морские слова: "кок", "миля", "ют", "лаг".

Астрономы и физики ежедневно спускались в трюм: то они проверяли надежность крепления ящиков, то доставали какие-нибудь приборы и работали с ними, то монтировали инструменты, разобранные для перевозки по железной дороге. Каждый из участников нашел себе определенное занятие. Либединский, Правдин и я занялись изучением испанского языка. Ежедневно все участники экспедиции собирались в кают-компании. Каждый по очереди докладывал о задачах своих исследований или рассказывал о своих прошлых экспедициях.

Несколько докладов было посвящено Бразилии. Один из них, о болезнях в Бразилии, сделал наш врач. Он привел нам действительно страшную статистику заболеваний и смертности в этой стране. Особенно много гибнет людей от желтой лихорадки в экваториальных частях Бразилии. Мы, правда, не собирались туда, но всё же…

Однако сколько же можно сидеть в порту?! Истомились даже терпеливые, видавшие виды кинооператоры, которые приехали заблаговременно, чтобы заснять фильм "Отплытие советской экспедиции в Бразилию". Они уже сняли всё, что можно было заснять в порту и на судне: участников экспедиции вместе, по группам, в отдельности, за работой и за беседой в кают-компании. Но ведь надо заснять выход судна в море.

Наконец, 8 апреля на "Грибоедове" заработали дизели. Теплоход отошел от пристани. Корабли, стоявшие у соседних причалов, напутствовали нас гудками.

Но прошли мы немного. Тут же на внутреннем рейде, не выходя за гранитную стенку волнолома, "Грибоедов" бросил якорь. Дальше не пускали льды. Они тянулись далеко на запад, и только на горизонте темнела узкая полоска чистой воды.

На рейде мы и заночевали. Спали плохо, - льды совсем лишили нас покоя.

Нас выводит ледокол

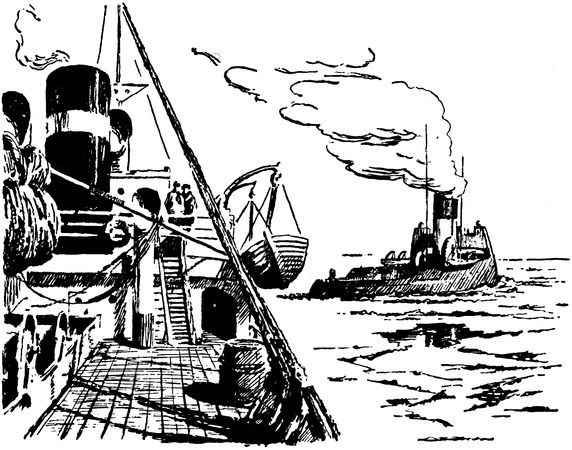

Наутро к нам подошел большой двухтрубный ледокол "Сибиряков". Мы воспрянули духом. Ледокол вмиг выведет нас в открытое море!..

Но, что такое? "Сибиряков", вместо того чтобы пробивать нам дорогу, тоже бросил якорь. Стоит, пускает изредка дымок из труб. Только и слышно, как отбивают там склянки, - больше никаких признаков жизни.

Тут уж наши астрономы взволновались не на шутку. Через сорок дней - затмение! Надо быть на месте не менее чем за две недели до этого дня, чтобы успеть развернуть сложную аппаратуру.

Наш капитан запросил ледокол, - почему стали? С "Сибирякова" в переговорную трубу прокричали: "Пройти нельзя. Западный ветер поджимает льды к берегу. Надо ждать, пока ветер переменит направление. Тогда льды разойдутся и можно будет выйти на чистую воду".

В последующие два дня ветер продолжал упорно дуть с запада и северо-запада. Ледокол ежедневно уходил в разведку. Подвигался "Сибиряков" медленно, часто останавливался, отходил, чтобы ударом пробить проход. Канал, пробитый ледоколом, немедленно за корпусом судна снова заплывал льдом.

Наконец, еще через день, ветер подул с юга. Сразу потеплело, среди льдов появились полыньи. На следующее утро, проснувшись в своей каюте, я прежде всего кинулся к иллюминатору: ледокола нет! Вышел на палубу - "Сибиряков" дымит на горизонте, а все, кто наверху, жадно следят за ним в бинокли. Вот он, счастливец, на чистой воде! Вот развернулся, двинулся к нам. Спустя полчаса он уже был возле "Грибоедова". Капитан "Сибирякова" сообщил, что сейчас пойдем и что он поведет нас на буксире, иначе "Грибоедов" в заплывающем канале рискует поломать винт.

Зазвонил телеграф, на "Грибоедове" заработали судовые дизели. С ледокола подали конец - толстенный металлический канат…

"Счастливого плавания", - просигналил нам флагами стоящий невдалеке теплоход "Мичурин". Он уже целый месяц как ждет случая выбраться из ледового плена. Теперь, конечно, и он скоро выйдет. "Грибоедов", послушный буксирному канату, вздрагивает и вслед за ледоколом проходит ворота волнореза. Тут сразу - многослойные груды льда. Только бы не засесть! Нет, "Сибиряков" не подвел. Через 37 минут - все следили по часам - мы на чистой воде. Всего четыре мили отделяли нас от чистой воды. Путь в тропики открыт!

Сразу началась качка. Но это ничуть не омрачило нашего настроения. Мы долго не уходили с палубы, то вглядываясь в морскую даль, то следя, как уходит под горизонт Лепая. За кормой с криками вились чайки. Мы бросали им куски хлеба. Птицы ловили хлеб на лету или схватывали добычу с поверхности воды.

Приглашение к обеду заставило нас оторваться от этого занятия. По случаю выхода в море к столу подали хорошего грузинского вина. Капитан поздравил нас с началом плавания, пожелал успешно завершить работу и благополучно возвратиться на Родину.

Пока мы обедали, старший помощник отдал распоряжение изготовиться к походу. Когда мы вышли на палубу, висящие на боканцах - особым образом изогнутых железных брусьях - шлюпки были вывалены за борт, готовые к спуску на воду. В море надо быть готовым ко всяким неожиданностям, и на ходу корабля так полагается держать спасательные шлюпки. Со шлюпками на выносе "Грибоедов" стал похож на огромную птицу, которая собирается подняться с воды в воздух и только-только начала расправлять крылья.

Позднее мы увидели, что в каждую шлюпку погружены бочонок с пресной водой и несколько оцинкованных ящиков с неприкосновенным запасом продуктов на случай аварии корабля.

А в каютах, на стенке у своих коек, мы нашли аварийное расписание, по которому каждый из нас должен был занять свое место на корабле во время аварии и знать свою шлюпку на случай необходимости покинуть судно. Моя шлюпка - на правом борту…

Итак, мы в открытом море. Казалось, - путь свободен. Но почему "Сибиряков" не покидает нас, хотя "Грибоедов" давно уже идет своим ходом?

К концу дня всё разъяснилось, - мы стали встречать отдельные ледяные поля, а к ночи льды так сплотились, что мы еле продвигались вперед. Потом сел густой туман, и "Грибоедов" простоял до рассвета, так как двигаться стало опасно: можно было поломать винты. Вот так незамерзающая южная Балтика!

На рассвете "Грибоедов" вновь пошел своим ходом, и к десяти часам мы неожиданно оказались у шведских берегов, в виду порта Карлсхамн. Значит, мы просто пересекли за эти сутки Балтийское море с востока на запад - ведь Карлсхамн лежит почти на одной широте с Лепаей! Это вместо того, чтобы идти на юго-запад, к проливам, соединяющим Балтийское море с Северным. Заблудились, что ли?

Нет, это, конечно, невозможно, чтобы наш капитан заблудился, да еще вблизи советских берегов.

У берегов Швеции

Вскоре мы узнали, что в Карлсхамн пришли неспроста: здесь "Грибоедову" предстояло размагнититься.

В Балтийском море, а особенно на нашем дальнейшем пути, - в проливах Каттегат, Скагеррак и Северном море, - после войны осталось большое количество мин. Особенно опасны магнитные мины, так как они поставлены на некоторой глубине и взрываются, когда судно проходит над ними, при условии, что корабль обладает определенным магнитным полем. И хотя в море тральщики прочистили основные фарватеры и эти фарватеры положены на мореходные карты, практика показала, что нередки случаи гибели кораблей на магнитных минах даже в таких протраленных местах. Если магнитное поле корабля уничтожено, то он почти полностью застрахован от подрыва на магнитной мине.

Корабли размагничивают с помощью специальной установки, которую называют магнитной станцией. Вот мы и пришли на южное побережье Швеции, в Карлсхамн, где есть такая станция, чтобы размагнитить корпус "Грибоедова".

К берегам Швеции мы пришли со "своими" чайками, которые пристали к нам еще вблизи Лепаи. Они так и не покидали нас, питаясь отбросами камбуза - корабельной кухни.

Карлсхамн оказался маленьким портовым городком, построенным на гранитных скалах. Домики стоят прямо на этих скалах. Близ некоторых домиков, на привозной почве устроены садики, позади домиков и между ними на скалах же растут сосны, реже - дуб и совсем редко - береза и бук. Сосны - корявые, невысокие. Гранитные скалы под сосняком чаще всего покрыты мхами, иногда встречаются небольшие заросли боярышника, малины и можжевельника.

В Карлсхамне стояла уже весна. Ласково светило солнце, распускались листья ивы, лопались почки у березы. Мы ходили по городку в пальто нараспашку.