Если лист показался жуку пригодным, он переползает на его нижнюю поверхность. Трубковерт производит разметку, намечая линию будущего разреза. Жук переходит на нижнюю поверхность листа непременно в верхней или средней его части и отсюда движется вниз к кончику листа, но, не доходя до него, сворачивает к средней линии, пересекает центральную жилку и, сделав небольшую петлю, вновь к ней возвращается и поднимается вдоль нее вверх. Немного не дойдя до черенка листа, в районе второй или третьей боковой жилки трубковерт надолго останавливается. После паузы жук резко направляется в сторону или к тому месту, откуда начал движение, или на другую половину листа, добирается до его края и возвращается на наружную поверхность.

Отсюда жук начинает грызть лист. Это еще не разрез, слоник пока не повредил нижнюю пленочку. Естественно, трубковерт устал и проголодался. Он грызет лист, пробуя его на вкус. Если качество его вполне удовлетворило, он вскоре приступает к резке, но чаще слоник много раз переходит с правой на левую половину и пробует лист в разных местах. Так он решает, с какой стороны начать резку. Дело в том, что у самого начала разреза впоследствии будет прикреплено первое яичко. Нужно, чтобы пища понравилась будущей личинке и была для нее достаточно питательной. Если лист показался невкусным, трубковерт отправляется на поиски другого.

Наконец, откуда начать разрез, жук решил, и он приступает к работе. Начиная, трубковерт руководствуется несколькими незыблемыми правилами. Во-первых, пока "сигара" не будет свернута, жук никогда не поднимется выше намеченной линии разреза. Во-вторых, во время работы он всегда держится перпендикулярно к линии разреза. Наконец, в-третьих, на первой половине листа жук делает разрез в виде латинской буквы S, а на другой разрез напоминает ветвь параболы.

Очень интересно поведение жука, когда разрез доходит до центральной жилки. В этом месте трубковерт поворачивается спиной к жилке и начинает осторожно вести бороздку вверх. Здесь жук не разрезает лист насквозь, а лишь прокладывает довольно глубокую борозду. Затем слоник слегка подгрызает центральную жилку и сразу за ней опять начинает разрезать лист, пока не дойдет до другого его края.

Кроме наличия технических способностей трубковерты должны быть хорошими синоптиками. Дело в том, что длина бороздки, которую жук проводит вдоль центральной жилки, зависит от прогноза погоды. Если слоник считает, что погода в ближайшие дни будет сырой и прохладной, бороздку лучше сделать подлиннее. Это ведь единственное не прорезанное насквозь место, и чем оно длиннее, тем крепче будет держаться на дереве трубочка, не боясь даже резких порывов ветра. В сырую погоду ей лучше остаться на дереве, так как она может упасть в лужу, а новорожденные личинки захлебнутся и утонут. При прогнозе на жаркую сухую погоду лучше бороздку сделать очень короткой или совсем ее не делать, чтобы ветер скорее оторвал трубочку. На дереве она быстро высохнет, а личинки сухими листьями питаться не могут. Внизу в траве трубочка высохнет не так быстро: ночью выпадают росы.

Слоники - мудрые работники. Закончив разрез, они не спешат скручивать "сигару", а сначала проверяют качество своей работы. Все так же перпендикулярно к линии разреза, засунув в него голову и передние лапки, трубковерт движется в обратном направлении и, если обнаружит, что лист где-нибудь прогрызен не полностью, немедленно исправляет недоделки. Вернувшись к началу разреза, жук приступает к свертыванию "сигары". Перебравшись на нижнюю сторону листа и схватившись всеми лапками за узенький кончик обрезанного листа, он тянет его на себя, загибает и продолжает тянуть дальше, накручивая один виток за другим. Скоро скрученная пластинка листа приобретает вид конуса. Это происходит непроизвольно, благодаря ее форме. Вот, оказывается, почему слоник делал разрез в виде латинской буквы S. Закончив скручивать одну половину листа, жук накручивает на образовавшийся конус другую. В результате получается кулек, вроде тех, что в магазинах делают для упаковки сыпучих продуктов, когда нет бумажных пакетов. Жука это пока устраивает, и он немедленно забирается внутрь кулька. Там самка подгрызает нижнюю кожицу и, отделив ее от паренхимы листа, делает крохотный карманчик. Всего в самом центре "сигары" слоник делает два - пять карманчиков и в каждый кладет по одному яичку.

Не думайте, что работа уже закончена. В такой кулек легко может забраться любой хищник и сожрать яички. Поэтому слоник, работая изнутри, сворачивает кулек в плотную узкую трубочку и, выбравшись наружу, прикусывает к ее поверхности последний наружный виток, чтобы "сигара" не развернулась.

Если погода жаркая, то слоник загибает нижний конец трубочки внутрь, как в магазине закрывают пакет с конфетами. Так "сигара" меньше сохнет. Затем проверяет наружный винтовой шов, и, если его состояние не удовлетворяет жука, он прикусывает шов, соединяя его с нижним слоем. Вот теперь работа завершена, и жук поспешно перебирается на оставшуюся верхнюю часть листа. Трубочку в любой момент может сорвать ветер, но теперь рисковать слоник не хочет, лучше сверху с безопасного места полюбоваться на собственное произведение. Кроме того, сейчас самое время еще раз подумать о погоде. Если дождей не предвидится и погода будет жаркой, жук подгрызает центральную жилку и крохотный участок листа, на котором держится "сигара". Пусть она скорее упадет вниз, чтобы не засохнуть на солнце. Строго соблюдая технику безопасности, слоник теперь все время остается на верхней части листа и на "сигару" больше не спускается. Трубковерт не станет рубить сук, на котором сам же сидит!

На этом кончаются заботы самки о детках. Когда из яичек выведутся малюсенькие личинки, они начнут выедать ходы внутри листа, не повреждая ни верхней, ни нижней его кожицы. Возмужав и накопив жирка, личинки закапываются в землю и окукливаются.

Все, о чем здесь говорилось, можно увидать самому в конце мая - июне, а на севере и в июле. Только для наблюдения надо выбирать прохладную погоду с легким ветерком. В жару жуки очень пугливы, особенно если подойти к ним сбоку, и ближе чем на один-полтора метра к себе не подпускают. Испугавшись непрошеного наблюдателя, слоник мигом складывает лапки и кубарем скатывается с листа в траву. Обратно он ни за что не вернется.

Слоники - "умные" жуки, они отлично знают, кого надо бояться. Если на лист к работающей самке прилетит самец или забредет какое-нибудь безобидное насекомое, трубковерт не прекратит работы, даже если гость начнет "толкаться". Но стоит на лист сесть мухе или забежать муравью, слоник рисковать не станет: лапки в охапку - и кубарем вниз.

Можно попробовать принести слоников к себе домой. Для этого под березкой, где много работающих жуков, надо расстелить газету, а еще лучше простыню. Собирать трубковертов нужно в прохладную погоду, а пойманных пленников день-два подержать в небольшой банке и только потом выпустить в заранее приготовленный садок с березовыми листьями. Слоники, собранные в жару, почему-то отказываются в неволе делать свои "сигары".

Много интересных опытов можно поставить со слониками в березняке и дома. Что, например, будет делать жук, если, пока он завершает разрез, незаметно склеить уже разрезанные части листа или на пути будущего разреза продырявить лист? А как поведут себя трубковерты, если их поменять местами: жука, приступившего к свертыванию "сигары", пересадить на лист, где другой слоник еще только начал делать разрезы, а этого жука на место первого?

Опыты закончатся удачей, если овладеть элементарной техникой работы. Чтобы пересадить жука, его накрывают небольшой пробирочкой и терпеливо ждут, пока слоник сам переберется на ее стенки. Теперь пробирку можно перенести на другой лист, но нужно опять подождать, когда трубковерт сам спустится с ее стенок. Если просто взять жука в руки, подтолкнуть или стряхнуть со стенок пробирки, он испугается и работать не станет.

Трубковерты питаются почками и листьями березы, портят листья, изготовляя "сигары", в общем, являются явными вредителями леса, хотя погубить даже молодую березку не могут. Да, слоники вредители, но какие это интересные, работящие, умные насекомые. Для африканского слона в городской квартире вряд ли найдется место, а березовые слоники будут здесь желанными гостями. Какой необыкновенно удивительный, сложнейший мир врожденных инстинктов откроет крохотный черный трубковерт терпеливому наблюдателю!

У САТАНЫ В ПРЕИСПОДНЕЙ

Как вы думаете, какие тайны хранит в своих глубинах океан? Но не там, куда иногда спускаются водолазы, где дрейфуют подводные лодки, а в океанской бездне на глубине трех с половиной или десяти километров. Еще сравнительно недавно ученые считали, что на таких глубинах ничего любопытного нет. Там только вода, вязкий ил на дне и нет ничего живого. У ученых были основания для подобных предположений: на такие глубины не проникает ни одного солнечного лучика, там царит вечная непроглядная мгла. На больших глубинах холодно: температура воды никогда не превышает +2 градуса. Еще опаснее огромное давление, в наиболее глубоких местах океана достигающее 1000–1100 атмосфер! Если на такую глубину опустить сухую толстенную доску, давлением воды ее так сплющит, что на поверхность мы поднимем дощечку, тонкую, как обычная фанера.

Есть и более существенная причина, казалось бы, начисто исключающая всякую возможность существования живых существ в океанской бездне: полное отсутствие там пищи.

Что на поверхности земли является основой жизни? Конечно, растения. Только они, используя энергию солнечных лучей, способны из неорганических веществ создавать органические, которые могут быть использованы в пищу. Все животные на нашей планете или питаются непосредственно растениями, или нападают на растительноядных животных, чтобы пообедать ими.

На океанском дне нет никаких растений, там темно. Правда, у поверхности океана растений много, и хотя это всего лишь микроскопические одноклеточные водоросли, но их общее количество сопоставимо с весом растений лесов, лугов, степей и сельскохозяйственных угодий вместе взятых. К тому же одноклеточные размножаются с чудовищной скоростью. Эти водоросли и являются основой жизни океанских животных.

Микроскопические водоросли живут и размножаются у самой поверхности океана. Их век короток. Они быстро дряхлеют и, погибнув от старости, опускаются на дно. Вместе с ними тонут несметные полчища закончивших свой жизненный путь крохотных животных, а также их помет, в котором всегда много еще не использованных полностью, непереварившихся веществ. Если из окна батискафа - глубоководной подводной лодки - на глубине 300–500 метров вглядеться в освещенную прожектором воду, то может показаться, что за окном идет снег - так много мертвых водорослей и мелких животных опускается в глубину. Они вполне съедобны, и ими могли бы кормиться гигантские стаи глубоководных рыб.

Увы! И одноклеточные водоросли, и тела одноклеточных животных такие крохотные и легкие, что плохо тонут. Большая часть этого "снега" будет съедена расторопными животными еще в верхних слоях океана, а все, что от них ускользнет, доедят вездесущие микробы или просто растворится в воде. Ведь чтобы добраться до дна, им на это, в зависимости от глубины океана, требуется от трех месяцев до полугода. Поэтому на дно почти ничего не падает. Так какая же там может быть жизнь?

И все-таки ученые ошиблись. Несмотря на голод, холод, огромное давление воды и вечный мрак, живые существа встречаются даже на глубине одиннадцати километров, правда, рыбы глубже девяти километров, видимо, не заплывают. Однако живых существ в океанической бездне совсем немного, и они нигде не образуют значительных скоплений. Жизнь не бурлит там, а лишь только теплится. Все подчинено строжайшей экономии: никто никуда не торопится, никто не делает лишних движений. Даже хищники не рыщут в поисках добычи и не гоняются за ней, а терпеливо ждут, не сунется ли кто-нибудь сам им прямо в пасть. В общем - сонное царство!

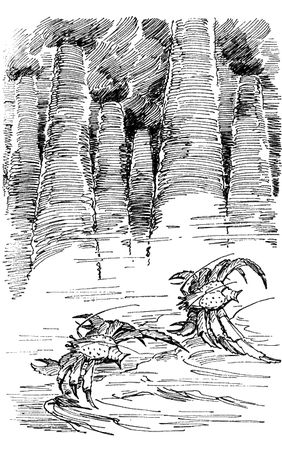

Океанское дно больше всего интересует геологов. Однажды в Тихом океане, в районе Галапагосских островов, на глубине 2500 метров французские геологи сфотографировали дно с помощью маленькой подводной баржи, которую исследовательское судно тянуло на буксире у самого дна. Изыскания в этом районе велись давно и никаких сюрпризов не сулили. Но однажды, когда проявили отснятую за день пленку, произошла сенсация: вместо обычного однообразно пустынного ландшафта на фотографии дно оказалось плотно заросшим колониями моллюсков и скоплениями длинных трубок, в которых жили какие-то существа, а среди них в разных местах виднелись крупные актинии, ползали офиуры и крабы. Эта бурная жизнь показалась настолько необычной, что обнаруженные на дне океана оазисы получили такие названия, как, например, "Райский сад".

Оазисом обычно называют место в пустыне, где много растений, активизируется жизнь и непременно находится источник воды. Оазисы на пустынном океаническом дне очень на них похожи. Правда, растений там нет, им слишком темно, зато иная жизнь бьет ключом. Причиной тому, как и в пустынях, являются источники воды, вытекающие из трещин дна и обычно выносящие из глубин земли растворы метана, солей кальция и серы. Иногда вода источников бывает чуть теплой и прозрачной. Это значит, что в ней мало солей, и оазисы вокруг таких источников не бывают обильными. Иногда из трещин дна вытекает белесоватая жидкость, а кое-где над подводными источниками (их называют черными курильщиками) клубится черными облаками горячая вода. Такой цвет ей придают соединения серы. Эти оазисы самые обильные.

Сто пятьдесят лет назад великий английский ученый Чарльз Дарвин описал удивительный животный мир Галапагосских островов. С тех пор там побывали тысячи исследователей, и ученые давно привыкли к неповторимости животных этого затерянного в просторах океана архипелага. Видимо, поэтому обнаруженные вблизи островов на дне океана богатые жизнью подводные оазисы с необычайными животными вначале не вызвали сенсации и даже не привлекли к себе особого внимания. А заняться ими стоило.

Еще более впечатляющие оазисы были найдены севернее Галапагосов. В 1978 году французский батискаф "Сиана" приступил к изучению этих оазисов. В одно из погружений ученым открылась мрачная картина. На дне глубокой долины они увидели высоченные трубы, достигающие порой двухсот метров, из жерл которых далеко по течению тянулись черные шлейфы "дыма" - грязной горячей воды. На протяжении семи километров исследователи насчитали двадцать четыре трубы. Окружающий пейзаж был настолько мрачен, что ученым показалось, будто они очутились на кухне у сатаны.

В этом оазисе все было необычно, но больше всего поражала вода, вытекавшая из жерл двадцати четырех труб: ее температура - подумать страшно - достигала 350–370 градусов. Не удивляйтесь, что она не кипела: огромное давление не позволяло воде превратиться в пар. Когда горячая вода такого источника, смешавшись с океанской, остывает, сернистые соединения осаждаются на дно. Из них строятся трубы "подводных курильщиков" и создается окружающий пейзаж.

Очень трудно было взять пробы воды, вытекавшей из жерл этих труб. Когда это удалось, ученые были удивлены в очередной раз: в горячей воде кишели микробы, нигде в мире больше не встречающиеся. Мало того, что их стихией оказался почти кипяток, они еще потребляли сероводород - вещество, ядовитое для всего живого. Именно он давал энергию для жизни микробов.

Когда к сероводороду присоединяется кислород, высвобождается много энергии. Используя ее, бактерии синтезируют углеводы, то есть делают то, что, кроме растений, не доступно ни одному организму нашей планеты, но, в отличие от растений, они обходятся при этом без использования солнечной энергии. Создаваемые бактериями органические вещества - основа жизни в оазисах.

Серные бактерии "черных курильщиков" - жаролюбивые существа. Изучив в лаборатории их особенности, ученые выяснили, что при температуре 250 градусов и давлении в 250 атмосфер бактерии чувствуют себя превосходно и плодятся с невероятной скоростью, всего за несколько часов увеличивая свою численность в сто раз. Бактерии живут и при температуре 300 градусов. Они на нашей планете оказались самыми жаростойкими существами и вполне достойны занесения в Книгу рекордов Гиннесса.

В оазисах около "черных курильщиков" обитают и другие виды серных бактерий, не нуждающиеся в горячей воде. Одни из них плавают, другие селятся на камнях и скалах, покрывая их пленкой своих колоний. Здесь ими питаются животные, способные выуживать из воды подобную мелюзгу, или, как черви и моллюски, слизывают их со скал. Этими бактериями питаются хищники: голотурии, актинии, колонии которых похожи на поля нежных одуванчиков, глубоководные осьминоги, крабы и мелкие ракообразные. Уже обнаружено свыше ста видов животных, нигде, кроме подводных оазисов, не встречающихся. Есть здесь и рыбы. Большинство из них не подплывает к дымящимся трубам. Видимо, там слишком жарко или им не хватает кислорода. Только зоарциды свободно снуют в клубах черного дыма да диплаканторомы постоянно крутятся над вершинами труб, то ныряя в самые жерла, то ненадолго выглядывая наружу.

Самые крупные и многочисленные обитатели оазисов - гигантские погонофоры - существа фантастические. Эти нитевидные животные длиной до полутора метров живут в хитиновых трубках, создающих на дне непроходимые заросли.

Передний конец их тела, торчащий из трубки, увенчан пучком красных щупалец. За эти тоненькие волоски и дали животным название погонофор, то есть имеющих бороду. Слово "погон" в переводе с греческого означает "борода".

Необычной особенностью погонофор является отсутствие у них рта, пищевода, желудка и кишечника. Они ничего не едят, но прекрасно себя чувствуют. Вместо органов пищеварения полость тела погонофор заполнена пористой тканью, густо оплетенной кровеносными сосудами и плотно пропитанной бактериями. Их выделениями, а также самими бактериями, которые быстро размножаются, и питаются эти странные существа. Вот почему они ничего не едят. Корм им готовит собственный пищевой комбинат. Зато бактерий-квартирантов кормить приходится досыта. Но такая работа им не в тягость. В каждом из тонюсеньких щупалец погонофор находится масса кровеносных сосудов. Пока по ним медленно движется кровь, из морской воды в нее переходит кислород, сероводород и другие вещества, необходимые бактериям. Часть кислорода погонофоры используют для своих нужд, а остальное вместе с сероводородом отдают своим квартирантам и больше никаких забот не знают: их пищевой комбинат работает автоматически.

Некоторые черви и моллюски, из живущих в оазисах, хоть и не утратили свои пищеварительные органы, но обзавелись "подсобным хозяйством", куда поселили сернистых бактерий, а сами стали жить частично за счет своих квартирантов. Вот, оказывается, каких удивительных животных скрывал от нас океан!

Океан у Галапагосских островов не единственное место на Земле, где существуют "черные курильщики". Советские океанологи в 1986 году обнаружили подводные трубы на дне Калифорнийского залива. А годом раньше экспедиция на судне "Академик Мстислав Келдыш" нашла чудовищно гигантские башни "черных курильщиков" в центре Атлантического океана. Основания самых крупных из них достигали в диаметре двухсот метров, а жерла находились на высоте семидесяти метров!