ГОРЯЧИЙ ЛЕД

Если хочешь себя сохранить, нужно оставаться холодным. Всегда холодным. Ко всему холодным. Так рассуждают льды.

Пускай ветры и бури. Пускай полярная ночь. Ничего. Оставайся холодным. А не то…

Стоит чуть-чуть размягчиться - и тогда все, конец. В таких условиях важно быть твердым. А чтобы быть твердым, нужно оставаться холодным. Всегда холодным. Ко всему холодным. Так рассуждают льды.

И конечно, Горячий Лед слывет среди них чудаком, даже чужаком. Вроде пришельца с другой планеты. При его температуре вода превращается в пар, а он ничего, держится. Возникает законный вопрос: зачем ему это надо? Что он хочет - климат на земле изменить?

Да, от такого нужно держаться подальше. Нормальным льдам от такого нужно держаться подальше. Если они хотят себя сохранить.

И все-таки непонятно: откуда в нем эта твердость при такой высокой температуре? Это противоречит всем законам и обычаям…

Обычаям - да, но не законам. Во всяком случае, не законам физики.

По законам физики Горячий Лед возникает при высоком давлении. А высокое давление приучает сохранять твердость.

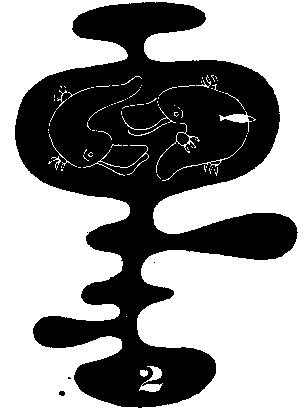

ДВА ГОЛЬФСТРИМА

Гольфстрим, текущий с юга на север, и Гольфстрим, текущий с севера на юг, - это, по сути, два разных Гольфстрима.

Один из них, молодой и горячий, мчится с юга на север со скоростью девяти километров в час.

- Какой темперамент! - удивляются воды Атлантического океана, а вслед за ними удивляются воды Северного, Норвежского и Баренцева морей.

И все теплеют от удивления, что вот, оказывается, и в северных широтах еще не все промерзло насквозь, что и на севере есть свои Гольфстримы! А Гольфстрим течет.

Сначала у самой поверхности, как это бывает у молодых и горячих, а потом все глубже и глубже.

Глубже и глубже…

И вот уже над ним два километра воды. Течет Гольфстрим, а соседние воды его охлаждают:

- Куда ты спешишь, Гольфстрим? Чего горячишься? Пора бы тебе поостыть.

Гольфстрим уже и сам понимает, что их не согреешь. И он остывает. И поворачивает назад. Потому что когда остынешь, всегда поворачиваешь назад.

Теперь ему спешить некуда, и он движется с прохладцей - полкилометра в час. На глубине почти в три километра.

А над ним, текущим с севера на юг, течет он, Гольфстрим, с юга на север. Молодой и горячий, со скоростью девяти километров в час.

И северные моря теплеют от удивления, что вот, оказывается, в их широтах еще не все промерзло насквозь, что есть еще у них свои Гольфстримы…

ЭКВАТОР

Экватор и параллели

Все параллели Земли параллельны Экватору, но это лишь до тех пор, пока он сам параллель и параллелен всем остальным параллелям.

Экватор и меридианы

Только тот, кто изведал холод двух полюсов, способен пересекаться с Экватором.

Дни и ночи Экватора

У Экватора равноденствие круглый год: то ли потому, что для него оба полушария равны, то ли потому, что он умеет держаться разумной середины?

ПРИРОДА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

1

Эпицентр землетрясения ничего общего не имеет с центром Земли: не каждый, кто умеет Землю трясти, способен нести на себе Землю.

2

Только настоящая глубина дает устойчивость и непоколебимость позиции: ядро Земли не знает землетрясений.

ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ

Однажды заспорили Ветер и Скала: кто на свете самый упрямый?

- Я самая упрямая, - сказала Скала. - Сколько лет ты на меня дуешь, а я стою.

- Нет, я самый упрямый, - сказал Ветер. - Сколько лет ты стоишь, а я все равно дую.

- Меня не сдуешь. Я как стояла, так и буду стоять.

- Меня не перестоишь. Я как дул, так и буду дуть.

Долго они спорили.

Уже и осень прошла, и зима.

Наступила весна, и из трещины в скале пробилась тоненькая Травинка. Пробилась - и стала тянуться вверх. Дождь лил - а она тянулась вверх. Солнце жгло - а она тянулась вверх. Навстречу потокам дождя, навстречу лучам солнца.

- Вот кто самый упрямый, - сказала Скала. - Уж как я ее ни пускала, зажимала, удерживала, а она все-таки пробилась. И тянется вверх.

- А я ее гнул, и рвал, и сдувал, а она все-таки тянется вверх, - сказал Ветер. - И почему она тянется вверх?

- Из упрямства. Делать-то ей вверху нечего. Но ты же видишь: дождь льет на нее сверху вниз, лучи падают на нее сверху вмиз, вот она и тянется снизу вверх. Из упрямства, из чувства противоречия.

- Лишь бы сделать по-своему, - вздохнул Ветер.

А Травинка все поднималась и поднималась вверх. Она была очень упрямая. Потому что она была живая.!

Разве можно переупрямить жизнь? Многие пытались переупрямить жизнь, пытались ее задержать, остановить, - а она все равно пробивается. Все равно живет.

Потому она и живет, что она такая упрямая.

ЖИВЕТ НА СВЕТЕ БАОБАБ…

Живет на свете Баобаб - как ободрение всем живущим.

За свои пять тысяч лет он многое повидал: рождение и гибель держав, величие и падение фараонов. Ураганы, несущие смерть. Потопы, несущие смерть. Пожары, несущие смерть. Дикие табуны и дикие орды…

Но - живет на свете Баобаб. Как ободрение всем живущим.

Его рубили, ломали и жгли, с него сдирали кожу - с живого. Его пытались сломать, пытались согнуть - но как его согнешь, когда у него тридцать метров в обхвате? Были землетрясения, все вокруг сотрясалось, а он стоял, как положено стоять тем, кто намерен простоять тысячелетия. И все, что было срублено, содрано с него - отросло.

Пожары прожгли его насквозь, выжгли самую сердцевину. Но он все равно живет. И цветет. Когда отцвели державы и фараоны, и пожары и потопы, и дикие орды и табуны - он все равно цветет, он живет. И даже не затвердел от всех этих испытаний.

Нет, он не затвердел, древесина у него мягкая, недаром ее любят жевать слоны. Баобаб не возражает: пускай жуют, всю не сжуют - все-таки тридцать метров в обхвате. А из коры его вьют веревки, и он тоже не возражает: новая кора отрастет. И плоды новые отрастут, и листья новые отрастут, хотя вечно их кто-нибудь объедает.

И - живет на свете Баобаб. Как ободрение всем живущим.

ПУСТЫННИЦА

Ушла Вельвичия от мира сего, удалилась в пустыню. Ушла от шумных лесов, от развесистых крон, от вершин, устремленных в небо… Вельвичия никогда не стремилась в небо, не такой у нее рост. Тридцать сантиметров - тут бы только подняться над землей, чтоб не затеряться среди песков. Да и крону не очень развесить: у Вельвичии всего два листа, и они отпущены ей на всю жизнь, не то что другим деревьям. А растет Вельвичия в основном в ширину: она в три раза шире своего роста. При таких габаритах да при такой листве - где можно жить? Только в пустыне.

И Вельвичия поселилась в пустыне, подальше от глаз. Здесь нет деревьев, с которыми невольно себя сравниваешь, когда живешь среди них. Здесь пески, куда ни посмотришь - пески да еще кочующие над ними туманы…

Пески и туманы, пески и туманы, и так все двадцать веков…

Но придет какой-нибудь век, притечет из-за горизонта, и путник, случайный путник остановится возле Вельвичии, чтобы укрыться в ее тени.

- Ну какая у меня тень! - робко запротестует Вельвичия. - Всего два листика…

Но путник скажет, что он устал от этих развесистых Крон, что ему нужны два листика - ни больше ни меньше. И скажет путник, что он не любит высоких деревьев, ему надоело задирать голову. И то, что Вельвичия растет в ширину, вполне соответствует его идеалам…

Может быть, это туман, но туман живительный. Не будет здесь никакого путника, все это только туман. Но Вельвичия упивается этим туманом, потому что чем же ей упиваться среди пустынь? Имея такую внешность и живя среди вечных песков, чем можно себя питать? Только туманом…

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ДЕРЕВО И ДЕРЕВО БУДЖУМ

Вертикальное положение дерева для отдельных его частей - не такое уж идеальное положение: корни дерева глубоко под землей, а вершина - где-то под облаками. И сравняться они могут лишь тогда, когда дерево примет горизонтальное положение. Но…

Конечно, вертикальное положение - не идеальное положение, но оно лучше, чем горизонтальное положение, которое для дерева уж и вовсе не идеал. А где идеал?

У некоторых деревьев замечается стремление к идеалу.

Посмотрите на Рождественское дерево: у него уже многие корни не достают до земли. Правда, с вершиной они пока еще не сровнялись, но уже с землей не имеют ничего общего.

Конечно, не все корни Рождественского дерева порывают с землей, иначе на чем бы держались те, которые с ней порывают? И на чем бы держалась вершина? И вообще, на чем бы держалось это положение, которое пока еще можно считать вертикальным?

И хотя вертикальное положение - тоже не идеальное положение, но оно лучше, чем горизонтальное положение…

А где идеал?

- Уж во всяком случае не там, где корни дерева порывают с землей, где они стараются выйти в вершины…

Послушайте, послушайте! Это говорит дерево Буджум!

- Плохо, когда все чувствуют себя вершинами, хорошо, когда все чувствуют себя корнями.

Так говорит дерево Буджум и имеет право так говорить.

У дерева Буджума корни не рвутся в вершины, но зато вершина не прочь стать корнем. Она делает это просто и без всякого сожаления: наклоняется вниз, углубляется в землю, и у Буджума оказывается два корня, которые кормят его с двух сторон.

Здесь каждый корень чувствует себя вершиной, не порывая с землей. И вершина чувствует себя корнем, оставаясь вершиной.

ГОРДОЕ ДЕРЕВО ОМБУ

Посмотрите на Омбу: вот кто совсем не меняется. Каким вы знали его в прошлом веке и каким знали его в позапрошлом веке, таким вы знаете его и сейчас. Помните, вы еще были подростками и даже вовсе ростками, а он уже красовался своей выправкой и развесистой кроной…

Да, Омбу стар, но он умеет поддерживать молодость. Даже когда у него внутри все состарится, внешне он выглядит на зависть всем нам. И огонь его не берет, и ураганы его не ломают.

Говорят, что Омбу бессмертный, что все его родственники давно поумирали и теперь он не умирает, потому что ему некого оставить после себя. Но вы не верьте этому. Омбу живет один, потому что он предпочитает гордое одиночество, и ни одного родственника он к себе не подпустит ближе, чем на несколько километров.

Гордость - неприятная черта, и за это Омбу многие недолюбливают. Даже насекомые, хоть они и не его родственники, стараются держаться от Омбу подальше. Говорят, что Омбу потому и бессмертный, что ему никто не мешает жить - ни насекомые, ни родственники. Но вы этому не верьте.

Никакой Омбу не бессмертный, он умирает, как все. Правда, не совсем так: он только внутри умирает. А снаружи живет. И цветет. И о смерти его никто не догадывается.

Это все из гордости, чтоб его не жалели. Правда, родственников он разогнал и жалеть его вроде некому, но ведь есть и другие деревья. А вдруг кто-нибудь уронит по нему желтый лист? Хуже нет, когда тебя жалеют: от этого и стареешь, и желтеешь, и опадаешь осенним листом…

Нет уж, если умирать, то нужно, по крайней мере, стараться этого не показывать. Умирать умирай, но никому этого не показывай.

Так считает гордое дерево Омбу.

БИОГРАФИЯ КАМНЯ

Эта глина была когда-то гранитом. Когда-то, в давние времена, которые можно назвать ее молодостью.

Но молодость проходит, с годами становишься мягче, податливей, и хотя тебя по-прежнему именуют: гранит, но ты уже самая обычная глина.

И кажется, что это - конец.

Нет!

Настанут другие времена, и глина снова станет гранитом. И это можно будет назвать ее молодостью.

Такова бесконечная биография камня: за молодостью у него наступает старость, а за старостью - молодость.

Жизнь всегда имеет начало и конец, но отсутствие жизни, не имеет ни конца, ни начала.

ПОДЗЕМНОЕ НЕБО

Подземные руды по-своему видят мир, и они рисуют его, не выходя из своих подземелий. На каждой травинке, на каждом цветке, до которого смогут из-под земли дотянуться. Это большое искусство - раскрасить лепестки так, чтобы они потом зацвели и заиграли на солнце, особенно если не видишь солнца и не видишь самих лепестков, да и красок своих - тоже не видишь…

У каждого металла свои краски и свои излюбленные цветы. Железо золотит листья полыни (как будто оно не железо, а золото). Молибден разрисовывает лепестки мака.

Получается красиво. Очень красиво…

И может быть, потому краски мира так хороши, что они созданы в недрах земли, и самое яркое небо - то, которое создано воображением подземелья.

ПОТОМКИ ПЕРВЫХ

Первый солнечный луч, открывший необитаемую планету Земля, оставил здесь большое потомство.

Огненный луч - от первых костров.

Газовый луч.

Электрический луч.

Рентгеновский луч.

И наконец, луч лазера. Всесильный луч, который, по примеру своего далекого предка, проникнет на другие планеты.

И что оставит он там?

Хотелось бы - чтоб тоже лучи.

Лучи должны рождать только лучи, а не мрак, которого и без них достаточно в космосе.

КОСМОС

Падает космос на Землю.

Дождями метеоритов, космической пылью, потоком частиц…

Оседает космос на Землю.

Приживается на Земле.

Со своим космическим холодом и безразличием ко всему. Со своими вспышками, взрывами и космическими катастрофами. С черной ночью и такими далекими звездами, что до них невозможно когда-нибудь долететь.

Оседает космос на Землю.

С каждым веком все больше и больше…

С каждым годом все больше и больше…

С каждым днем…

И уже не знаешь, чего на Земле больше: Земли или сосмоса? Тепла или света, ночи или дня?

В каждом растении - космос.

В каждом строении - космос.

В каждом движении, в каждом брошенном взгляде.

Чего на Земле больше: Земли или космоса?

Трудно сказать.

Поэтому так дорого нам все земное.

ВТОРАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Мозг человека - это вселенная, со звездами мыслей и космическими вспышками чувств, с обитаемыми планетами, на которых живут его знакомые, и мало знакомые, и те, о которых он только слышал или читал. И те, которых не было никогда, и те, о которых никто не читал и не слышал, тоже обитают в этой вселенной, только в этой вселенной, потому что здесь они рождены.

И сам человек живет во многих вселенных - во вселенных своих знакомых, друзей и врагов. И в каждой вселенной выглядит он иначе…

Человек - это вселенная, вмещающая миллионы вселенных, это часть, которая больше целого, вопреки законам арифметики и другим, еще более строгим законам.

СТАРОЖИЛЫ ЗЕМЛИ

НАЧАЛО ЖИЗНИ

(Трактат)

С начала на Земле не было жизни. Были горы, реки, океаны. Все было. А жизни - не было. Такое в природе нередко случается: кажется, все есть, а жизни - нет.

Впрочем, Земля уже тогда выделялась среди других планет: на ней происходила борьба между сушей и океаном. Две стихии - земля и вода - не могли поделить между собой планету. То победу одерживал океан, и тогда целый материк погружался в пучину, то верх брала суша, поднимая над океаном новый какой-нибудь материк.

Шли дожди: это океан высаживал на суше десант. Но и на собственное дно он тоже не мог положиться: его нужно было постоянно держать внизу, а стоило дну подняться, и оно становилось сушей…

Миллиарды лет длилась эта борьба. Суша была тверже, океан изнемог, и его когда-то прозрачная гладь покрылась хлопьями пены. И уже, казалось, сдался океан, и уже суша вознесла до небес свои горы, свои голые скалы - в знак победы и торжества. Но в это время - в это самое время! - в пене океана возникла жизнь. Жизнь возникла из пены, из борьбы и, как всегда бывает у того, кто не мог торжествовать

Жизнь - это было ново, и непривычно, и, по тогдашним законам, не принято. Камни не признавали жизни. Скалы не признавали ее. И вся суша долго еще не могла примириться с жизнью. И она цеплялась за каждый клочок континента, за каждый маленький островок, потому что там не было жизни. И опять продолжалась борьба.

Нужно сказать, что при всей своей привлекательности жизнь имела целый ряд недостатков, и главным из них была ее неизбежная смертность. Там, где не было жизни, не было и смерти, а отсутствие смерти почти равносильно бессмертию. Кроме того, жизнь требовала условий. Она не могла существовать где угодно и когда угодно, ей нужны были условия, приемлемые для жизни. Словом, жизнь имела свои неудобства, и это при том, что она не достигла еще такого высокого уровня, на котором удобства становятся главным условием жизни.

В своем начале жизнь была еще очень несовершенной. Не было разумных существ. Не было неразумных существ. Вообще не было существ, а были существа-вещества, доклеточные организмы. Те, кого мы сейчас пренебрежительно называем простейшими, имеют хотя бы по одной клетке, а доклеточные не имели даже одной клетки на всех. Можно себе представить, насколько это была примитивная организация. С одной стороны, всем еще хотелось жить по-старому, то есть вовсе не жить, потому что слишком сильна была природа вещества. Но уже природа существа звала к новой, пусть не очень совершенной, одноклеточной жизни.

Так появилась характерная для всякой жизни борьба: борьба нового со старым - в отличие от существовавшей прежде борьбы старого со старым, чему примером служит борьба стихий.

Впервые на земле научились чувствовать время - не ценить (этого как следует не умеют и сейчас), а просто ощущать его на себе, как ощущает его все живое. Поэтому первые жители Земля так лихорадочно гнались за жизнью, которая от них ускользала, уходила к тем, кто приходна после них. Можно сказать, что жизнь началась с ощущения времени. Может быть, поэтому она так быстротечна: она торопится, потому что чувствует время.

Сейчас уже невозможно сказать, сколько длились доклеточные времена, так же, как невозможно установить, кто построил первую клетку. Вероятно, это был такой же доклеточный, только по своей организации превосходивший всех остальных.

Должно быть, он понял: чтобы не раствориться в мертвой природе, нужно себя организовать, нужно заключить себя в строгую форму клетки, со своей оболочкой, со своей протоплазмой, а главное - со своим ядром.

Доклеточный стал одноклеточным. Быть может, его осенило внезапно, а быть может, это был труд всей его жизни и - что гоже не исключается - непризнанный труд. Можно себе представить, как он носился со своей клеткой, доказывал, что это форма более высокой организации, рисовал фантастические, невероятные перспективы. И надо себе представить психологию доклеточных (у них еще не было психологии, поэтому ее надо представить), чтобы понять, как они над ним потешались, каким посмешищем был этот одноклеточный со своей единственной клеткой. Для доклеточных, в которых вещество все еще преобладало над существом, жизнь была стремлением вернуться в состояние покоя. Этот физический закон нередко вытеснял все другие законы, например, законы движения и развития. Идеалом движения был покой. Смерть была идеалом жизни.