Iam mihi subduci facies humana videtur,

Iam cibus herba placet, iam latis currere campis

Impetus est…

<…>

Talia dicenti pars est extrema querelae

Intellecta parum, confusaque verba fuerunt:

Mox non verba quidem, nec equae sonus ille videtur,

Sed simulantis equam. Parvoque in tempore certos

Edidit hinnitus et bracchia movit in herbas.

Tum digiti coeunt et quinos alligat ungues

Perpetuo cornu levis ungula, crescit et oris

Et colli spatium.Кажется, что у меня исчезает лице человечье,

Нравится мне уж трава, уж влечет меня в поле широком

Бегать…

<…>

У говорящей такое последняя часть ее жалоб

Мало понятна была и речи попутаны стали:

Скоро казалось ни речь, ни голос как бы кобылицы,

Но кобылице подобное; в скором времени чисто

Ржанье она издала и руки к траве обратила.

Тут и пальцы сошлись, и пять ногтей сочетает

Рог копыта сплошной и гладкий объем вырастает,

Как лица, так и шеи…

С точки зрения тех точных видовых признаков, которые, как уже было сказано, являются единственно релевантными в "Метаморфозах", у человека и лошади оказывается много общего.

По каждому из "пунктов", по которым сопоставляются тело человека и тело лошади, различие между ними проще, чем различие между двумя предметами в целом. Поэтому превращению, описанному как дискретный процесс, легко поверить. Оно совершается с минимумом усилий: человек лишь "доводится" до лошади. Это возможно, во‐первых, потому, что при перечислении видовых признаков между двумя представителями живого мира обнаруживается значительный "изоморфизм", наличие аналогичных типовых частей, во‐вторых, потому, что выделение поведения в особый, отдельный ряд признаков делает превращение в этом отношении очень простым актом (jam cibus herba placet). Наиболее эффектны те метаморфозы Овидия, где все превращение оказывается возможным провести как бы на глазах читателя, так как наиболее "яркие" свойства данного предмета в то же время оказываются наиболее легко превращающимися. Так находятся условия, при которых невозможное становится возможным.

11. До сих пор говорилось об описаниях отдельных вещей. Как мы уже сказали, такое описание – это своего рода "крупный план". Но "Метаморфозы" не заполнены одними крупными планами вещей: в них есть, помимо того, большие и многофигурные панорамы, массовые сцены, где сразу охватывается глазом множество вещей и где имеет значение уже не столько "внешность" отдельной вещи, сколько целостность всей сложной картины, ее "лицо". Примерами таких массовых сцен могут служить эпизоды потопа, чумы, пожара земли во время полета Фаэтона, множество описаний природы и т. п. Понятие "мира Овидия", которым мы часто пользовались, включает и эти крупномасштабные композиции. Не вдаваясь в их подробный анализ, укажем лишь на то, что общий принцип системности, лежащий в основе овидиевского мира, сохраняется и здесь, на уровне "больших кусков" вселенной. Они сделаны способом, совершенно аналогичным тому, который был отмечен в строении отдельной вещи, т. е. они состоят из некоторых элементарных единиц, повсеместно употребляемых и в других описаниях. Но элементарными единицами здесь являются уже не отвлеченные от вещей признаки, а целые вещи, вернее, типы вещей. Многочисленные панорамы в поэме Овидия составлены из элементов некоторого ограниченного (хотя и достаточно полного) "словаря" образов, из простейших частиц, повторяющихся в разных комбинациях. Так, если рассмотреть в качестве примера овидиевский пейзаж, то весь "мировой пейзаж" как бы разъят на составляющие его типы элементов, из которых и складываются (по некоторым правилам сочетания) все отдельные пейзажи. Такими частицами "мирового пейзажа" являются, например, гора (mons), поле (campus), лес, река, берег реки (ripa), берег моря (litus), море, пещера и т. д. Все, что поэту необходимо описать, картина на любую тему составляется из элементов этого словаря эталонов, путем различных комбинаций этих типовых частиц, наличия одних и отсутствия других и т. п. Например, потоп изображается так: Iamque mare et tellus nullum discrimen habebant / Omnia pontus erant; deerant quoque litora ponto ["и между землей и морем уже не было различия – все было морем, но у моря отсутствовали берега"] (I, 291–292).

В X, 86 и след. описывается луг, где пел Орфей и куда потом пришли деревья: Collis erat, collemque super planissima campi / Area, quam viridem faciebant graminis herbae. / Umbra loco deerat ["был холм, на холме – ровнейшее поле, которое делали зеленым травы. Тень (т. е. деревья) отсутствовала"].

Отдельные куски каждого описания могут быть показаны и "крупным планом", но непременно в терминах дифференциальных признаков вещей, о которых говорилось выше, например: Fit fera, fit volucris, fit longo сorpore serpens ["становится то зверем, то птицей, то длиннотелой змеей"] (XI, 639); fluminaque obliquis cinxit declivia ripis "наклонные реки опоясал косыми берегами" (I, 39; в описании сотворения мира).

Можно сказать, что поэтика Овидия "разрешает" применять в качестве "строительного материала" лишь типовые элементы, вроде названных выше, которые легко "задать словарем", хотя в совокупности они образовали бы довольно полную систему из всех типов вещей, составляющих мир. Это свойство (конечность и системность словаря образов, их однозначность во всех контекстах, их элементарный характер), как оказывается при ближайшем рассмотрении, предопределяет весь строй вещи и типы возможных художественных эффектов. Типовые образы (которые можно было бы уподобить нотам в музыкальном произведении) оказываются весьма легким, гибким и подвижным материалом для "сборки" из них самых различных картин, сцен и т. п. Описание свойств элементарных единиц, правил их сочетаемости и выводимых отсюда возможных эффектов для овидиевской поэтики составляет предмет специальной работы автора, еще не законченной.

Вероятно, именно в системном характере мира заключается секрет "пластичности" и "чеканности" образов Овидия, о которой нередко говорят. "Чеканность", т. е. точность описания, всегда является у Овидия результатом того, что каждая вещь и каждая ситуация "выражается" в терминах общих для всей системы, в единицах модели мира. Читатель видит лишь отдельную картину, но по ее строению интуитивно ощущает, что она является уголком мира, частью большого целого. Читатель чувствует, что в пределах овидиевской поэмы точным описанием потопа являются именно слова "море, у которого нет берегов". Это он и называет чеканностью и пластичностью образа. Тем более закономерным кажется в этом свете главное событие, происходящее в поэме, – метаморфоза.

12. Почему у Овидия вещи все-таки превращаются одна в другую? Мы показали, что это возможно; теперь постараемся объяснить, что является "толчком" к тому, чтобы превращение началось.

Типичны такие случаи, когда человек превращается богами в животное, дерево или камень за свой злобный характер или некрасивое поведение. Ликийские крестьяне, крикливые и суетливые, превращаются в квакающих и прыгающих лягушек, Арахна – в паука, злой крестьянин – в дерево с горьким соком. Иногда человек претерпевает превращение, если он погибает или страдает. Гиацинт становится цветком, Кипарис – деревом, Ниоба – камнем. Наоборот, после опустошившего землю потопа камни превращаются богами в людей; после чумы муравьи становятся людьми; созданная одиноким Пигмалионом статуя женщины оживает и становится его женой. Можно сказать, что превращение всегда служит в овидиевском нормативно устроенном мире средством для восстановления равновесия, нарушенного в отдельных местах этого мира. Наиболее ярким примером этого нам кажется случай превращения злого или безобразного человека в животное. Душевные и телесные недостатки в человеке – это отклонение от нормы, от человеческого "эталона". Поэтому человек превращается богами либо вообще в животное или вещь, либо в такое животное, для которого данное поведение типично и нормально, входит в его типовые признаки (резкий крик – лягушка, свирепость – лев, бегство от света – летучая мышь и т. п.). Таким образом, классический покой и порядок торжествуют. Насильственная смерть и страдание также являются для Овидия – поэта с мировосприятием ученого – нарушением нормы. Превращение и этот "вывих" сводит на нет. В "Метаморфозах" все болезни и пороки находят быстрое разрешение. Характерно, что метаморфоза всегда играет роль развязки, она происходит в конце, а не в начале каждого рассказа.

Только такое превращение, совершившееся в силу тяготения всех вещей к равновесию, к норме, признается истинным превращением. Новый предмет полностью уподобляется своим новым "собратьям", и метаморфоза рассматривается как пополнение предметов данного вида новой "единицей", т. е. вся система не изменяется, не усложняется. Например, говорится о ликийцах, что в пруду теперь прыгают "новые лягушки" (novae ranae). В другом месте говорится о "лесе, увеличившемся благодаря сестрам Цигна" (silvamque sororibus auctam – II, 372). Превращения же, совершившиеся по другим причинам, например по собственной воле и "временно", именуются "ложными", как превращение Юпитера в золото для обольщения Данаи или речного бога в змею для борьбы с Геркулесом: Quid fore te credas, falsum qui versus in anguem / Arma aliena moves? ["на что ты рассчитываешь, превратившийся в ложную змею и двигающий чуждым тебе оружием?"] (IX, 75–76); Nec mihi te pennae, пес falsum versus in aurum / Iuppiter eripiet ["ни перья, ни Юпитер, превратившийся в ложное золото, не вырвут тебя у меня"] (V, 11–12).

Эти превращения, хотя и кажутся внешне метаморфозами, коренным образом отличаются от типичных овидиевских метаморфоз. Они сами в некотором роде являются "нарушением нормы".

К ОПИСАНИЮ СТРУКТУРЫ ДЕТЕКТИВНОЙ НОВЕЛЛЫ

1. Введение

Классическая книга В. Я. Проппа о морфологии русской волшебной сказки, чье вторичное явление на научной сцене в конце 50-х годов совпало с интенсивным развитием структурализма в гуманитарных науках, оказала глубокое воздействие на исследования по теоретической поэтике. Стремление усовершенствовать и обобщить систему Проппа, сделать ее пригодной для более детального описания сказок и других простых повествований вызвало к жизни целую волну работ в области фольклористики и нарративной техники. Представляется вполне законным вопрос о том, насколько реально создание аналогичных моделей для описания собственно литературных произведений. Всем хорошо известны серии более или менее однотипных текстов, где повторяющиеся сюжетные единицы, подобные пропповским мотивам, или функциям, занимают большое место и без труда опознаются при чтении. Примером могут служить пять книг новелл А. Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Первая и в достаточной степени черновая попытка представить их как манифестации единой сюжетной схемы была сделана В. Б. Шкловским еще до публикации работы Проппа, – в 1925 г. (см. Шкловский 1929: 125–142).

Несмотря на заманчивость подобной задачи, не следует считать перенос пропповского принципа мотивов на "полноценную" литературу легким и чисто механическим делом. Здесь едва ли достаточно простой таксономии в духе "Морфологии сказки", где все типовые единицы располагаются на одном уровне и образуют единую линию. В литературных циклах инвариантные мотивы видоизменяются и комбинируются между собой какими-то более сложными и трудноуловимыми способами. Наряду с собственно событийными единицами, здесь большую роль играют повторяющиеся элементы и признаки нелинейного (предметного) плана, персонажи, их характеры и т. п. Все это заставляет искать для объектов типа шерлок-холмсовских новелл какой-то иной дескриптивной модели, которая дополняла бы пропповскую грамматику, а в какой-то мере и содержала ее в себе.

Мы полагаем, что такая модель должна быть трансформационной (т. е. описывать структуру литературного произведения как серию переходов от более элементарных представлений к более сложным и близким к реальному тексту) и семантической (т. е. исходить из некоторого смыслового инварианта, кодируемого в ходе такого процесса). На этих принципах и основана поэтика выразительности (развиваемая в настоящей статье и других наших, в том числе совместных с А. К. Жолковским, работах). Смысловой инвариант в ней называется темой, а операции перехода – приемами выразительности (ПВ). Находят себе место и мотивы – в качестве готовых блоков-полуфабрикатов, используемых на разных этапах деривации. Они не являются первичными и неразложимыми, как у Проппа, а представляют собой самостоятельные художественные построения, прямо или косвенно связанные с темой или какими-то ее аспектами. Будучи пересечением меняющихся наборов функций, такие блоки (а также предметы, персонажи и т. п.), естественно, оказываются менее ригидными, менее жестко привязанными к одному и тому же месту в сюжете и более способными к варьированию, чем мотивы в пропповском описании сказок. Однотипные произведения, вроде наших новелл, понимаются поэтикой выразительности как выводимые из единой темы (или комплекса взаимосвязанных тем) и имеющие единый репертуар мотивов.

В ходе дальнейшего изложения будут играть центральную роль два ПВ: СОВМЕЩЕНИЕ И ВАРЬИРОВАНИЕ (ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ РАЗНОЕ). Первый из них конституирует общую тему шерлок-холмсовских новелл, понимаемую как задача на слитное выражение двух разнородных и в известном отношении противоположных тематических элементов. Второй обеспечивает многообразное воплощение этой темы и пронизывание ею всех уровней повествования.

Прецедентом подобной схемы описания в русской критике является известная работа А. П. Скафтымова "Тематическая композиция романа "Идиот"" (Скафтымов 1972: 23–87). Ее автор вычленяет центральный тематический мотив романа, формулируемый как сочетание противоположных "импульсов" ("самоутверждения и гордости – с одной стороны, и сознания своей недостаточности, неполноты перед высшим идеалом и тоски перед этим идеалом – с другой") и демонстрирует преломление этой "единой для всего произведения идейно-психологической темы автора" в различных персонажах романа (Настасья Филипповна, Ипполит, Рогожин, Аглая, отец и сын Иволгины, Келлер и др.; элементы данной темы прослеживаются и в князе Мышкине, хотя в целом он является антиподом этих лиц). Исходные установки Скафтымова ("телеологический" принцип) близки к нашим, хотя его работа, как этого и можно было ожидать, лишена структуралистских притязаний на построение формальных моделей и метаязыков.

2. Основная и внутренняя новеллы

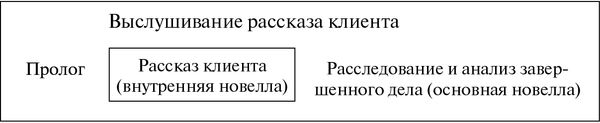

В шерлок-холмсовском рассказе мы различаем основную и внутреннюю новеллы. Они представляют собой не два раздельных компонента, а скорее два тесно связанных аспекта, или плана повествования. Основную новеллу составляют все те сцены, где действуют или хотя бы присутствуют герои первого плана – Шерлок Холмс и его друг доктор Уотсон (далее сокращенно: Н и W) или один из них. Внутренняя новелла – это рассказ клиента, т. е. связное изложение происшествий, заставивших его искать помощи Холмса. Н и W не участвуют в этом рассказе в качестве действующих лиц, но являются его слушателями, так что основная новелла нигде не прерывается. Соотношение между основной и внутренней новеллами следующее:

В этой статье речь будет идти только об основной новелле, т. е. обо всем, что происходит с Холмсом и его другом. Темы, мотивы и сюжеты внутренней новеллы представляют собой совершенно особую сферу: происходящее с клиентом не обязательно предполагает вмешательство детектива и, действительно, нередко случается и в "нехолмсовских" рассказах Конан Дойла, разрешаясь там иными способами. На самом общем уровне темы основной и внутренней новелл все же имеют некоторую общность, поскольку в конечном счете они вырастают из одной и той же викторианской жизненной философии с такими известными ее чертами, как любовь к комфорту, уважение к богатству, вера в науку и цивилизацию, вера в Англию и британскую государственность, стоящую на страже безопасности и благополучия законопослушных граждан.

Устройство основной новеллы. Основная новелла образуется СОВМЕЩЕНИЕМ нескольких составляющих, из которых двумя главными являются:

(1) детективный жанр (в котором предшественниками Конан Дойла были Э. А. По, У. Коллинз, Э. Габорио), обязывающий автора строить сюжет по определенному канону;

(2) особый мир и образ жизни (носители которого – Н и W, герои первого плана), представленный Конан Дойлом в качестве своего рода идеала. Разработка этого аспекта является заслугой Конан Дойла, если не считать того, что его предшественником был Жюль Верн, создавший жанр "научных путешествий", некоторые черты которого, как будет показано ниже, использованы и Конан Дойлом в построении мира Н и W.

Обычно в центре внимания исследователей (причем именно структурного и семиотического направления) стоит (1): "Шерлок Холмс" = детектив (разница же между ним и, например, детективами Агаты Кристи или Эдгара По игнорируется). Не умаляя важности детективного компонента, мы будем больше говорить о (2), как бы предполагая, что о детективном жанре и его требованиях читателю все известно.

Компоненты (1) и (2) неразрывно слиты в едином действии, предметах и т. п. Мир Н и W, их образ жизни (т. е. компонент (2)) строится на детективном материале, наслаиваясь на такие типично детективные действия, как выслушивание дела, поездка на место преступления, расследование, подстерегание преступника и т. д. Но изображение мира и образа жизни героев первого плана (2) определяется темой, к формулированию которой мы теперь и переходим.

Тема эта распадается на два аспекта (или две подтемы): (а) личный (изображение собственно жизни Н и W); и (б) альтруистический (т. е. обращенный к третьему лицу – клиенту, направленный на его спасение, на помощь ему). Теме в целом можно было бы дать название "комплекс убежища", а ее подтемам – соответственно "обладание убежищем" и "предоставление убежища".

В этой статье рассматривается преимущественно личный аспект темы ("обладание убежищем").