Как проводится племенной учет попугайчиков?

Чтобы знать происхождение своих попугайчиков, т. е. их родословную, нужно вести четкую запись в племенной книге. Такой подход к племенной работе позволить сохранить любителю ценную разновидность или получить новую путем улучшения тех качеств, которые особенно его привлекают. Точную характеристику для каждого попугайчика дает кольцевание. Оно позволяет правильно и полноценно использовать генофонд с известной наследственностью, гарантирует от ошибок, которые возможны при учете только внешних признаков.

Кольцевать можно открытыми и закрытыми (несъемными) кольцами. На кольце из дюралюминия, гравируют или набивают начальные буквы имени и фамилии любителя, далее более крупно порядковый номер попугайчика (по учету в племенной книге), а затем поперек кольца ставят две последние цифры года вывода попугайчика.

Кольцевание открытым кольцом более просто. Продолговатую с закругленными углами пластинку толщиной в 1 мм и шириной 5 мм сгибают на круглом стержне, диаметр которого больше толщины ноги попугайчика на 2 мм. Кольцо в разомкнутом виде надевают на лапку попугайчика и сжимают. Лучше всего надеть кольцо птенцам перед их вылетом из гнезда. Так, птенцам волнистого попугайчика это следует делать в возрасте 25–28 дней.

Закрытые кольца изготавливают из трубки соответствующего диаметра и надевают птицам также в строго определенный срок, а именно в возрасте 5–8 дней. При этом поступают следующим образом: кладут птенца спинкой на ладонь левой руки, затем указательным и большим пальцами направляют в кольцо два передних пальца попугайчика и, удерживая их в выпрямленном положении, тихонько и осторожно продвигают его к основанию пальцев. Затем отгибают назад два задних пальца попугайчика и, плотно прижав их к ножке, продвигают по ним кольцо, пока оно не попадет на ножку. После того как кольцо надето, в специальном журнале отмечают происхождение попугайчика, дату рождения, окраску и рисунок оперения родителей и птенца, если он уже покрылся перьями. В примечании делают особые отметки: нет одного коготка, вывернута ножка и др.

Какие изменения в окраске оперения встречаются у волнистых попугайчиков?

Первые изменения в окраске волнистых попугайчиков возникли стихийно в связи с различными условиями содержания их в неволе, но эти разновидности, как правило, бесследно исчезали, так как любители в то время еще серьезно не занимались селекционно - племенной работой с этими птицами. В двадцатом столетии селекционно-племенная работа с волнистыми попугайчиками стала широко проводиться любителями, устраивались выставки этих попугайчиков, где строго подходили к оценке цветовой гаммы в окраске попугайчика и его родословного происхождения. В странах Западной Европы организовывались различные клубы, которые для своих членов печатали бланки родословных волнистых попугайчиков, что значительно облегчало проведение селекционно-племенной работы и способствовало повышению заинтересованности в этом деле любителей птиц.

С тех пор селекционно-племенная работа проводится клубами в различных странах, в том числе и в России, довольно широко, и выведено уже более 150 разновидностей волнистого попугайчика.

В нашей стране первые волнистые попугайчики появились в продаже, примерно, в 1907 году, быстро завоевали большую популярность среди любителей, но приобрести их было довольно трудно, так как их в нашей стране не разводили и они стоили очень дорого.

Впервые волнистых попугайчиков начали разводить в Московском зоопарке в 1930-е годы. В настоящее время их успешно разводят как любители, так и специальные фирмы, откуда они поступают в продажу в зоомагазины и на рынки.

Окраска оперения волнистых попугайчиков разнообразна, встречаются синие, желтые, белые с различными оттенками цветов, а также птицы с различными хохлами.

Классификация разновидностей волнистого попугайчика в настоящее время?

Волнистого попугайчика в неволе разводят почти 200 лет, выведено много разновидностей, которые отличаются по окраске оперения или наличию хохла на голове (хохлы различной формы). Эти разновидности по внешним признакам можно подразделить на группы, а те, в свою очередь, на подгруппы.

К первой группе относят одноцветных попугайчиков, в оперении которых какой-либо цвет преобладает над остальными: с зеленым оперением и с нормальной волнистостью (исходная форма); с синим оперением и с нормальной волнистостью; желтые с бледной волнистостью; белые с бледной волнистостью; пепельно-серые с черной волнистостью.

Вторая группа - попугайчики, в оперении которых встречается несколько цветов, расположенных более или менее равномерно. Здесь имеется три подгруппы: пестряки, арлекины (датские пегие),пингвины и хохлатые. Наиболее распространены из них - пестряки. Оперение у них с неопределенным рисунком и беспорядочным распределением цвета. Наличие большого количества пестряков показывает, что многие любители не ведут целенаправленной племенной работы.

Для арлекинов характерна резко разграниченная по цвету окраска груди и живота, которая может быть самой разнообразной. Например, волнистый попугайчик с белой грудью и синим животом называется бело-синим арлекином. Окраска спины в этой подгруппе не имеет значения. Кроме того, особой приметой является красноватый оттенок кожи самцов и блестящий восковой цвет у самок. Для пингвинов же характерна резко разграниченная по цвету окраска верха (голова, шея, крылья, спина) и низа (передняя часть шеи, грудь, живот и подхвостье), по окраске которых и определяется название разновидности. Из них можно упомянуть, к примеру, серо- зеленого пингвина с разграниченным серым верхом и зеленым низом.

В подгруппы, как мы видим, объединяют попугайчиков с оперением определенной окраски и рисунка, отличающегося друг от друга оттенком основного цвета, а также формой пера на голове (хохлатые). Например, к группе синих попугайчиков кроме подгруппы синих, будут относиться также подгруппы голубых, светло-голубых, ультрамариновых и т. д.

Разновидности хохлатых волнистых попугайчиков, принадлежащих к группе хохлатых, выведены селекционерами уже в послевоенное время (после 1945 года). У птиц этой группы на голове имеются хохолки различной формы и длины. Окраска их оперения может быть самой различной. Хохлатость передается потомству. В группе хохлатых попугайчиков встречаются птицы со следующими формами хохолков:

1. Остроконечный хохолок; расположен на лбу и доходит до вершины головы.

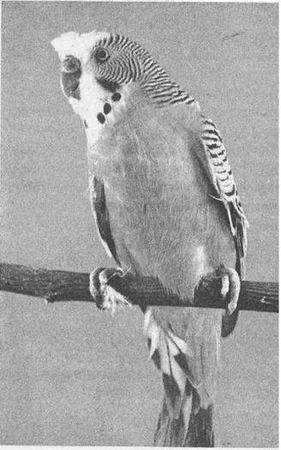

Хохлатый волнистый попугайчик

2. Полукруглый хохолок; перья растут вперед и в стороны, образуя своего рода "подкову" из удлиненных перьев.

3. Круглый хохолок; перья растут во все стороны, образуя корону.

Хохлы должны быть круглыми, взаимосвязанными, а их перья равномерно расположенными.

4. Двойной хохолок; перья растут на двух разных участках. Раздельные хохолки образуют две разные формы, например подковообразный хохолок и перья в виде хохолка на затылке.

С точки зрения наследственности, хохлатость волнистых попугайчиков относится к наименее исследованным свойствам, которые передаются по наследству и могут дать при дальнейшей селекционной работе много интересного.

От спаривания хохлатых попугайчиков с обыкновенными возникают обычные попугайчики и часть хохлатых. При спаривании хохлатых с хохлатыми в выводке увеличивается число хохлатых волнистых попугайчиков.

После спаривания самца с двойным хохолком с обычной самкой волнистого попугайчика только одна треть яиц бывает оплодотворенной, поэтому следует исключить спаривание хохлатой птицы с хохлатой, потому что в таких случаях наблюдается высокий процент гибели птенцов в яйце или после их вылупления.

Среди волнистых попугайчиков нередко встречаются альбиносы и лютиносы, окраска которых не наследуется потомством. Альбиносы - чисто-белые птицы. Лютиносы - желтого цвета с различными оттенками. Особенно красивы лютиносы с темно-желтым оперением. Основное отличие альбиносов и лютиносов от других волнистых попугайчиков подобной окраски - красные глаза и отсутствие волнистого рисунка оперения.

Селекционно-племенная работа с попугайчиками

Племенную и селекционную работу нужно проводить по определенному плану, с учетом наследования признаков, правильно подбирая самца и самку необходимой окраски оперения.

При отборе пар оставляют попугайчиков с желательной окраской и рисунком оперения или другими интересными особенностями, отбраковывая худших. Кроме того, учитывают происхождение, возраст птицы и качество потомства, которое она выкармливает. Удачный подбор во многом зависит от наблюдательности и опыта любителя, глубокого знания им индивидуальных особенностей каждой особи.

Любители содержат волнистых попугайчиков парами или группами. При групповом содержании каждая птица сама подбирает себе партнера, однако спаривание в этом случае протекает стихийно, бесконтрольно, поэтому вести целенаправленную племенную работу, за исключением случаев, когда в стае представлены волнистые попугайчики одной разновидности, практически невозможно. Другое дело - содержание попугайчиков парами в отдельном садке. Здесь любитель подбирает партнеров, обладающих теми или иными интересующими его наследственными признаками - такой способ называется принудительным спариванием. При племенной работе следует избегать инбридинга (близкородственного спаривания), так как в этом случае часто наблюдается ослабление потомства (депрессия): молодые птенцы теряют устойчивость к воздействию внешних факторов и заболеваниям. Если инбридинг предотвратить нельзя, то депрессию - можно, но при условии спаривания полноценных птиц, не имеющих физических недостатков и воспитанных в разных условиях, а также при усиленной браковке потомства с дефектами: слабым сложением, неудовлетворительным оперением и другими недостатками. Дарвин в своей работе "Происхождение видов" писал, что потомство от одной пары, выросшее в разных условиях, будет несколько отличаться друг от друга по наследственным качествам и даст начало развитию организма с более высокой устойчивостью к внешним факторам среды.

Инбридинг чаще используют при селекционной работе, чем при племенной, но как временный прием: в этом случае легче получить от птиц однородные и устойчивые признаки породы. Ряд следующих друг за другом поколений, полученных путем инбридинга называется инбредной линией. Она образуется в результате направленной деятельности селекционера и представляет собой чистокровную линию внутри основной разновидности или породы. Используя биологическую разнокачественность линий, селекционер при разведении близкородственных птиц предотвращает депрессию. Инбридинга можно также избежать, если подобрать к самцу попугайчика двух самок, обладающих в какой-то степени теми качествами, которые желательно усилить и закрепить в потомстве. Спарив поочередно одного самца, имеющего необходимую окраску оперения, с двумя самками, не обладающими этими качествами в полной мере, можно получить два выводка, две семьи попугайчиков, родственных по отцу, но не родственных по матери (полу братья, полу сестры). Когда молодые птицы достигнут половозрелого возраста, можно скрестить лучших самцов одной семьи с лучшими самками другой и наоборот. Полученных таким образом птиц второго поколения можно опять спарить между собой и получить уже третье поколение от полу братьев и полу сестер второго поколения.

Не все особи унаследуют в полной мере интересующие селекционера качества. У одних попугайчиков они будут выражены сильнее, у других - слабее. Для усиления и закрепления этих качеств самых лучших молодых птиц можно скрещивать с их родителями, а особей третьего поколения - с производителями - родоначальниками.

Селекционная работа отличается от племенной тем, что для получения новой разновидности используют незначительные, но важные для селекции отклонения в наследственности потомства. При племенной работе, наоборот, стремятся сохранить в разновидности необходимые для нее качества. Дело в том, что каждый птенец, появившийся на свет, отличается от родителей каким-нибудь признаком, который может быть и малозаметным (цветом, рисунком оперения, формой пера и т. п.), плодовитостью и т. п. Индивидуальные отклонения от общего типа разновидности иногда видны отчетливо, но чаще они настолько незначительны, что подмечать их трудно даже опытному селекционеру. Искусство селекционера и заключается в том, чтобы обнаружить эти отклонения, оценить их качество и направленным отбором и подбором пар из поколения в поколение усиливать желаемые признаки для получения новой разновидности.

Может ли волнистый попугайчик научиться говорить?

Практически любой волнистый попугайчик может быть ручным и научиться "говорить". Для этого попугайчика начинают обучать по возможности с самого раннего возраста. Для этой цели наиболее подходят те особи, которые внимательно присматриваются и прислушиваются ко всему, что происходит вокруг них.

При обучении с попугайчиками следует обращаться как можно ласковее, не выходить из себя, когда ученик долго не может научиться произносить то или иное слово. Кроме того обучать следует только молодых и ручных птиц, так как они легче воспринимают человеческую речь.

Обучение следует проводить всегда в определенные часы дня, преимущественно по утрам, после "урока" нужно давать лакомство, повторяя по нескольку раз нужное слово. Урок должен продолжаться не менее 30 мин ежедневно.

Перед уроком обучаемого попугайчика помещают в отдельную комнату, чтобы его не отвлекали другие птицы или животные. По окончании урока попугайчика переносят в клетке на прежнее место и дают лакомство.

Обучение "разговору" должно начинаться с простейших слов, и лишь после их усвоения переходят к обучению попугайчика более сложным словам и фразам.

Первые слова, которым обучают попугайчика, должны иметь гласные А, О; из согласных - преимущественно К, П, Р, Т. Опыт показывает, что женские голоса попугайчики воспринимают лучше, чем мужские. С говорящим попугайчиком нужно постоянно заниматься, иначе он забудет, что выучил.