Надо заметить, что в позднекайнозойское время происходило не только образование крупных ледниковых покровов в полярных и умеренных широтах. Кроме того, формировались ледники в горах даже в экваториальных районах Южной Америки, Центральной Африки и Новой Гвинеи. Вместе с тем на юге тропической зоны ощущался сильный дефицит влаги, что определило распространение пустынь с более аридными, чем в настоящее время, обстановками. Точного совпадения периодов максимального развития ледниковых покровов в умеренных широтах и максимальной аридности в тропиках, однако, могло и не быть. Важно отметить лишь общую приуроченность таких периодов к холодным интервалам позднекайнозойской истории.

До ледниковой эпохи, в раннем кайнозое, климат земного шара, по всей вероятности, был теплее и суше современного, причем система природных зон отличалась меньшей дифференцированностъю, а атмосферная циркуляция проявлялась менее интенсивно. На обширных территориях преобладали саванны и леса, а средние температуры были порядка 22° С. Хотя, конечно, и тогда существовали заметные контрасты между полярными и тропическими широтами, но даже в Антарктиде ледников еще не было.

Естественно, что для изучения истории позднего кайнозоя важно знать, когда возникло оледенение. Эту дату часто связывали с первым появлением ледниковых отложений в умеренных широтах. Однако еще более показательны данные по морской фауне. Установление холодных обстановок в бассейне Средиземного моря произошло примерно 1,8 - 1,7 млн. лет назад, и этот рубеж обычно принимают за границу неогенового и четвертичного периодов. Тем не менее есть свидетельства более раннего начала развития оледенения в северном полушарии, порядка 4 - 3 млн. лет назад. В осадочных породах Исландии за последние 3,1 млн. лет зафиксировано не менее 10 ледниковых циклов.

В южном полушарии оледенение имеет еще более древний возраст. Крупным очагом оледенения была Антарктида, которая постепенно утратила сухопутные связи с другими частями Гондваны и заняла околополюсное положение еще в начале кайнозоя. Формирование пролива между Антарктидой и Южной Америкой произошло в конце мелового периода, а связь с Австралией прервалась только в середине кайнозоя, около 35 млн. лет назад. Последующее формирование циркумантарктической системы морских течений способствовало термической изоляции Антарктиды, вокруг которой образовался пояс холодных придонных вод. Все это наряду с соответствующей перестройкой атмосферной циркуляции создало необходимые предпосылки для активизации ледниковых процессов на антарктической суше. В первой половине кайнозоя, и в частности в эоцене, очаги оледенения там существовали, вероятно, только в горах. Весьма благоприятным фактором для развития оледенения послужило поднятие Трансантарктических гор в позднем палеогене. На равнинах и плато Южного континента средние температуры тогда все еще достигали 20 - 22° С.

Только в миоцене произошло резкое похолодание, способствовавшее формированию очагов покровного оледенения. Постепенно сливаясь между собой, эти очаги объединились в единый ледниковый покров. В конце миоцена, немногим более 5 млн. лет назад, антарктическое оледенение достигло максимального развития, что обусловило необратимые изменения флоры и фауны этого континента. Оледенение сопровождалось резким уменьшением объема и понижением уровня Мирового океана. В это время Средиземное море утратило связь с океаном и там существовали обособленные водоемы, в которых накапливались мощные толщи соленосных осадков.

Последующая частичная деградация ледникового щита Антарктиды в его краевой части привела к повышению уровня Мирового океана. Отголоском этого процесса была плезанская трансгрессия в Средиземноморском бассейне, датируемая переходом от миоцена к плиоцену, около 5 млн. лет назад.

В начале плиоцена произошла окончательная изоляция Атлантического океана от Тихого в связи с поднятием Панамской глыбы. К этому времени относится образование Гольфстрима и начало развития оледенения в северном полушарии. Наиболее определенные факты имеются по западному горному обрамлению Северной Америки и по Исландии, где крупные ледники, несомненно, существовали около 3 млн. лет назад.

Дальнейшее развитие антарктического оледенения характеризовалось ситуацией, в целом довольно близкой к современной; неоднократные колебания охватывали преимущественно периферические части ледникового покрова. Например, довольно значительное сокращение масштабов оледенения отмечено 2,8 - 2,43 млн. лет назад, когда климат Антарктиды был теплее современного. Этому интервалу соответствует широкое распространение морских трансгрессий.

Обширные пространства Прикаспийской и Куринской низменностей в то время были затоплены акчагыльским морем, которое, как выяснилось, сообщалось с Мировым океаном. Проникновение океанических вод в глубь Евразии было, по-видимому, связано с таянием периферических частей Антарктического ледникового покрова. Похолодание 2,4 - 1,9 млн. лет назад вызвало понижение уровня океана и спад акчагыльской трансгрессии. В осевых частях Прикаспийской и Куринской впадин акчагыльские толщи увенчаны пресноводными и солоноватоводными слоями лиманного и лиманно-морского характера, указывающими на глубокую регрессию. Возраст этих слоев 1,95 - 1,8 млн. лет назад, что с известной долей условности может свидетельствовать об активизации материкового оледенения. Очень близкая датировка установлена для оледенения Аргентинских Анд - 2,06 млн. лет.

Напомним, что на уровне 1,8 млн. лет проводится нижняя граница четвертичного периода. В Средиземноморском районе, выше контакта астийских и калабрийских морских осадков, в это время появились более холодостойкие виды моллюсков и фораминифер. В континентальных отложениях при переходе от нижнего виллафранка к среднему в фауне млекопитающих тоже найдены более холодовыносливые формы. Изменения органического мира Средиземноморья, вероятно, были реакцией на активизацию ледниковых процессов в более высоких широтах и горных районах. Таким образом, в акчагыльское время в Южной и Северной (включая Гренландию и Исландию) полярных областях существовали крупные очаги оледенения. Поэтому проведенное нами сопоставление событий ледниковой истории Антарктиды и колебаний уровня Средиземного моря и Понто-Каспийского бассейна (табл. 1), несомненно, имеет важное значение для сравнения природных изменений в обоих полушариях.

История оледенения Антарктики в четвертичный период, к сожалению, слабо изучена. Изучение донных осадков океана у берегов этого материка показало, что 100 - 70 тыс. лет назад приантарктические воды были намного теплее (12° С) современных (1 - 2° С). Отмеченный интервал очень близок к планетарной трансгрессии Мирового океана, приходившейся на рисс-вюрмское, или никулинское, межледниковье. В то время происходило усиленное таяние Антарктического ледникового покрова.

Таблица 1

Развитие материкового оледенения Антарктиды и его корреляция с историей Средиземноморья и Понто-Каспия

| Возраст, | Антарктида | Средиземноморье | Понто-Каспий |

| млн. лет | |||

| Плейстоцен | |||

| 0,7 | Расширение в краевой зоне | Калабрий (средний и верхний вилафранк) | Апшерон (эоплейстоцен) |

| 1,85 | Частичная деградация в краевой зоне | Пьяченцо (румыний) | Акчагыл |

| 3,3 | Стабилизация | Табиан (дакий) | Киммерий |

| 5,0 | Максимум материкового оледенения | Мессиний | Понт |

| 7,0 | Последовательное разрастание покрова | Тортон (паннон) | Мэотис |

| 10,5 | Оформление ледникового покрова | Серравал | Сармат |

| 14,0 |

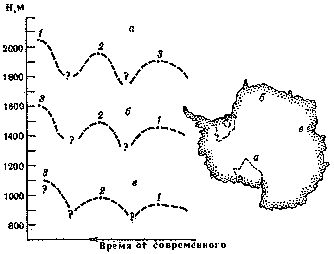

Рис. 7. Характер колебаний мощности ледникового покрова в некоторых районах Восточной Антарктиды (по В. И. Бардину)

а - ледник Бирдмора, Трансантарктические горы; б – гора Инзель, Земля Королевы Мод; в - гора Коллинз, хребет Принс-Чарльз; 1 - 3 - стадии оледенения

Последующая эпоха, сопоставляемая с вюрмской, включала три потепления, датированных по донным осадкам в 39 тыс., 31 тыс. и 25 тыс. лет назад. На наш взгляд, все эти интервалы попадают в рамки средневюрмского потепления, которое началось примерно 50 тыс. и завершилось около 25 тыс, лет назад. К этому времени была приурочена самостоятельная трансгрессия Мирового океана. Ледниковым интервалам вюрмской эпохи отвечали две четко выраженные регрессии - уровень океана понижался на 120 м относительно современной отметки.

В нескольких горных районах Антарктического материка были обнаружены серии моренных отложений, различающихся по вещественному составу, степени выветрелости и высотному положению. Эти различия послужили основанием для выделения нескольких ледниковых стадий, возраст которых до сих пор, к сожалению, не удалось установить. Тем не менее, как показали исследования советского ученого В. И. Бардина, имеются совершенно определенные свидетельства больших колебаний мощности ледникового покрова между упомянутыми стадиями (рис. 7), причем по мере приближения к современности явно намечается тенденция к понижению мощности.

В грандиозных колебаниях водного баланса Земли, связанных с чередованием оледенений и межледниковий в четвертичном периоде, обширный Антарктический ледниковый покров, несомненно, принимал активное участие, на что прежде всего указывают результаты изучения донных осадков из приантарктических районов океана. Существенно, однако, то обстоятельство, что Антарктический покров даже в межледниковые эпохи плейстоцена продолжал существовать, а таяние происходило только в его периферических частях. Такую же относительную стабильность обнаруживал и Гренландский ледниковый покров.

Напротив, Североевропейский и Североамериканский (Лаврентийский) покровы характеризовались довольно быстрыми темпами формирования в начале ледниковий и еще более быстрыми темпами распада в самом конце их и в начале межледниковий. Эти покровы называют неустойчивыми в отличие от устойчивых Антарктического и Гренландского покровов.

Закономерности развития ледниковых покровов пока еще, к сожалению, мало известны, хотя существует ряд реконструкций, опирающихся на теоретические модели. Наиболее обоснованны представления о стремительных темпах распада неустойчивых ледниковых покровов, что подтверждено фактами из истории самого последнего оледенения. Разрастание крупных ледниковых покровов, по современным представлениям, занимало в 2 - 3 раза больше времени, чем их распад.

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ОЛЕДЕНЕНИЙ

В предыдущей главе приводился ряд величин абсолютного возраста, иллюстрирующих историю новейшего ледникового этапа. Возникает вопрос: каким путем были получены эти геохронологические показатели и другая палеогляциологическая информация?

Здесь прежде всего надо сказать, что реконструкции истории оледенений непосредственно основываются на материалах изучения ледниковых и других генетически связанных с ними отложений. Наиболее полной информацией мы располагаем об отложениях четвертичной системы. Методы их изучения в принципе мало отличаются от обычных стратиграфических методов, применяемых в геологии. Все решает последовательность напластования. Однако в одном разрезе четвертичных отложений редко встречается более двух моренных горизонтов, и очень трудно найти разрезы, полностью вскрывающие весь комплекс ледниковых отложений. Нередко во время молодых оледенений происходила полная или частичная переработка более древних морен.

Несмотря на пробелы в геологической летописи событий, изучение самих морен дает чрезвычайно ценный материал для реконструкции динамики ледниковых покровов и обстановок моренонакопления. В современных условиях практикуется сопряженный анализ вещественного состава и строения морен, включающий гранулометрический и петрографический состав, изучение формы крупных обломков, минеральный состав мелкозема, ориентировку удлиненных обломков и т. д. Полученные данные позволяют конкретно представить себе общий характер и направление движения древних ледников, их температурный режим, взаимодействие с подстилающим ложем и другие принципиально важные индикаторы. В меньшей степени литологические материалы способствуют установлению последовательности событий, особенно при отсутствии надежной геохронологической привязки.

Важное значение для определения возраста и пространственных корреляций морен играет ископаемая флора и фауна межледниковых отложений, но интерпретация этих данных осложняется из-за неоднократных миграций организмов, обусловленных изменениями климата. Прямой путь для геохронологических исследований открывает изотопная хронометрия, которая за последние десятилетия достигла больших успехов. Применявшиеся ранее методы датирования геологических событий по изотопам урана и свинца, имеющим большие периоды полураспада, мало подходили для изучения четвертичного периода, который в целом относительно непродолжителен.

Весомый вклад в исследование четвертичной истории внесло радиоуглеродное датирование. Этот метод основан на объективных закономерностях радиоактивного распада и отличается высокой точностью по сравнению со многими другими геохронологическими методами. Радиоактивный углерод (С) образуется в атмосфере при бомбардировке атомов азота космическими лучами, затем при окислении он входит в состав углекислоты, которая усваивается растениями и попадает в организмы животных. При жизни растений и животных поддерживается равновесие концентрации С в природе. С гибелью организма это равновесие нарушается, так как происходит только распад С с образованием азота. Период полураспада С составляет 5570 лет, и с теоретических позиций применение радиоуглеродного метода не превышает 50 тыс. лет.

Контроль метода был проведен на археологических образцах известного возраста и годичных кольцах деревьев. Величины возраста, полученные разными методами, обнаружили четкую сходимость в пределах последних 5000 лет, Для более древнего периода контроль, к сожалению, не был осуществлен, в частности, из-за отсутствия столь долго живущих деревьев. Однако имеются случаи хорошей согласованности результатов датирования разнотипных материалов, взятых из одного горизонта. При оценке точности радиоуглеродных датировок надо принимать во внимание возможность ошибок за счет загрязнения образцов углеродом более молодого и более древнего возраста. С этой целью проводится исследование темпов образования С в верхних слоях атмосферы. В качестве образцов берутся годичные кольца деревьев. Выявленные различия между предполагаемым и действительным содержанием С могут отражать не только изменения в эффективности обмена углеродом между атмосферой и океаном, но и колебания в притоке космической радиации. Определить степень участия этих факторов пока еще очень трудно, но можно предполагать, что существует тесная зависимость от интенсивности магнитного поля Земли, которое влияет на ионосферу, служащую барьером для солнечной радиации.

Разработка хронологии четвертичного периода - чрезвычайно сложная задача. До использования радиоизотопных методов неоднократно предлагались геохронологические шкалы, основанные на темпах накопления ритмично-слоистых осадков разного генезиса, чаще всего озерных. Сделанные на этой основе оценки продолжительности этапа развития покровных оледенений в умеренных широтах колебались от 1 млн. до 400 тыс. лет.

За последние десятилетия для изучения истории четвертичного периода широко привлекаются глубоководные донные осадки океанов. При этом детально исследовались турбулентные и донные течения, процессы оползания и переотложения рыхлых материалов. На дне океана были обнаружены выходы коренных пород, и выяснилось, что тектонический режим океанического ложа отнюдь не был таким спокойным, как полагали.

Большое внимание при изучении четвертичных осадков уделялось выявлению признаков ледниковой обработки песчаных зерен, тогда как для осадков более низких широт детально анализировалось воздействие перигляциальных процессов на строение поверхности зерен. Изменения характера поверхности зерен в разных морских обстановках - также предмет специальных исследований. Колебания температуры поверхностных вод четко проявляются и в минеральном составе донных осадков, и в насыщенности их карбонатом кальция.

Определение возраста молодых донных океанических осадков осуществляется с помощью радиоуглеродного метода, а для более древних горизонтов привлекаются другие радиоизотопные методы или проводится экстраполяция с учетом темпов осадконакопления.

Американский геохимик Ч. Эмилиани первый предложил использовать при изучении морских осадков палеотемпературный метод, основанный на определении соотношения изотопов кислорода О : О в створках фораминифер (для контроля проводятся соответствующие анализы современных образцов). Полученные данные свидетельствуют о температурах поверхностных вод во время жизни микроорганизмов. При этом предполагается, что осадконакопление происходило непрерывно и с одинаковой скоростью, так что ход изменений температуры, установленный по изотопам кислорода, является функцией времени.

Выяснилось, что при испарении воды ее молекулы, содержащие более легкий изотоп, перемещаются быстрее, чем те, которые содержат более тяжелый. Следовательно, концентрация изотопов кислорода в воде непосредственно зависит от температуры. При понижении температуры на 1° С доля изотопа О увеличивается на 0,02%. Во время оледенений более легкий изотоп О активно испарялся и включался в состав ледниковых покровов, тогда как в океанах накапливался более тяжелый изотоп О. Во время межледниковий талая вода, обогащенная изотопом О, возвращалась в океаны.

Анализ колонок донных осадков Карибского моря палеотемпературным методом ясно показал, что во время последнего материкового оледенения температура поверхностных вод понижалась на 6° С. Всего за последние 425 тыс. лет было выделено восемь крупных циклов изменений температуры (каждый цикл включал одно оледенение и одно межледниковье). Привязка к абсолютной хронологической шкале осуществлялась с помощью радиоизотопных методов: радиоуглеродного в молодой части, протактиниево-ториевого (Pa : Th) в более древней.

Для датирования вулканических пород используется калий-аргоновый метод. Полученные с его помощью результаты успешно привлекались для расшифровки летописи позднекайнозойского оледенения Антарктиды.