Проблема ледниковых убежищ флоры и фауны детально изучалась во многих горных странах, в частности на Большом Кавказе, где размеры последнего плейстоценового оледенения были довольно велики. Морфологические следы его четко выражены в характере продольных и поперечных профилей крупных долин, в выположенности верхнего яруса гор, в системе краевых ледниковых образований. Помимо облекающего покрова льда и фирна на высотах более 2300 - 2400 м многие кавказские долины были заняты ледниками, и оледенение местами приобретало сетчатый характер.

Во время максимального развития оледенения лесной пояс на Кавказе был вытеснен в предгорные и равнинные районы. Перигляциальные растительные сообщества могли тогда спускаться до подножий гор, а лесная растительность соответственно мигрировала на подгорные равнины. Изучение местонахождений реликтовых и эндемичных видов растений указывает на существование убежищ в окрестностях Эльбруса, аридных котловинах Балкарии, Лескенских лесах, на Бечасынском плато и в некоторых других районах. Некоторым из этих убежищ приписывается очень молодой, голоценовый возраст, другим - более древний, ледниковый и даже плиоценовый (Лескенские леса).

С помощью спорово-пыльцевого анализа, проведенного географом Е. С. Малясовой для озерно-болотных отложений урочища Криют в Юрской продольной депрессии, удалось доказать, что здесь на высотах 2100 - 2200 м в раннем голоцене произрастали субальпийские редколесья с большой примесью бука, граба, дуба, хотя основной фон составляли береза и ольха. Судя по составу спорово-пыльцевых спектров, поблизости, но, конечно, на меньших высотах располагался пояс буковых лесов с примесью других широколиственных пород.

В конце раннего голоцена, на рубеже бореального и атлантического периода (около 8 тыс. лет назад), Безенгийский ледник спускался примерно на 12 км ниже, чем в настоящее время. Между тем буковые леса ныне вообще не заходят в Безенгийскую долину. Приведенные факты свидетельствуют, что в самом конце ледниковой эпохи в данном районе существовало убежище лесной флоры. По-видимому, на фоне происходившего тогда улучшения климата лесная растительность расселялась вверх по долинам вслед за отступавшими ледниками.

Во время климатического оптимума голоцена (атлантический период) растительные пояса быстро перемещались вверх, и в итоге на северном макросклоне Центрального Кавказа буковые леса с участием граба и дуба поднялись до 2150 - 2200 м над уровнем моря. Верхняя граница субальпийского березового редколесья находилась на уровне 2350 - 2400 м. Далее над поясом редколесий расстилались высокогорные луга. Амплитуда вертикальных миграций отдельных растительных поясов в атлантический период оценивается нами примерно в 300 м.

С середины суббореального периода (около 4 тыс. лет назад) на фоне понижения температуры проявилась нисходящая миграция растительных поясов, усугубившаяся благодаря возросшей увлажненности в субатлантический период. Преобразованию высокогорных ландшафтов способствовало их хозяйственное освоение. Этот процесс, вероятно, начался в конце I тысячелетия н. э. и усилился за последние 150 - 200 лет. Масштабы антропогенных процессов и их направленность, конечно, отличались в разных районах высокогорного Кавказа, однако там, где проводился неумеренный выпас скота, естественный растительный покров претерпел существенные изменения.

РАЗВИТИЕ ФАУНЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ЧЕТВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ

Одним из важных критериев для проведения нижней границы четвертичного периода служит появление в Европе таких современных форм млекопитающих, как однопалые лошади (род Equus), примитивные быки (род Bos и родственные ему роды Bison и Leptobos), настоящие слоны (род Elephas), верблюды (род Camelus) и др. Однако проследить влияние оледенений на состав фауны той эпохи не всегда удается в полной мере.

В целом в доледниковое время общее число видов наземных холодовыносливых млекопитающих было сравнительно невелико, и только широкое распространение перигляциальных биотопов в плейстоцене способствовало выработке соответствующих адаптации у животных. Тем не менее пополнение фауны млекопитающих за счет холодовыносливых видов в течение плейстоцена отличалось медленными темпами, и многие исследователи приводят свидетельства явного преобладания холодовыносливой фауны только в вюрме. Это, как видно, было итогом длительного эволюционного процесса.

Большинство арктических и бореальных видов млекопитающих появилось задолго до вюрма. Шведский ученый Б. Куртен отмечает, что еще в гюнце на территории Европы обитали северный олень, овцебык и копытный лемминг, в минделе - слон-трогонтерий и рысь, в риссе - мамонт, волосатый носорог, лось и песец, а в вюрме - только белый медведь. По представлениям В. И. Громовой, появление северного оленя и овцебыка относится к минделю, а волосатого носорога - к миндель-риссу. Эти отличия, во многом обусловленные расхождениями в оценках геологического возраста вмещающих отложений, не меняют общего заключения о том, что позднеплейстоценовую териофауну надо рассматривать прежде всего как закономерный итог всей предыдущей эволюции. По расчету Б. Куртена, из 119 видов современных млекопитающих Европы, для которых известны ископаемые остатки, в позднем плейстоцене появилось всего 28 видов.

Пути развития териофауны в плейстоцене отличались большой сложностью, причем нередко новые виды появлялись в результате местного развития или проникали из сопредельных районов, а старые исчезали вследствие вымирания или перехода, в другие виды. Соотношения между появлением новых видов и вымиранием старых для разных временных интервалов были различны, хотя в целом как будто проявлялась тенденция к нарастанию динамичности этих процессов к концу плейстоцена. Правда, надо заметить, что в том же направлении увеличиваются объем и надежность исходной информации.

Определенный интерес представляют данные о морфологических изменениях животных в плейстоцене. Например, при анализе размеров костей сибирских мамонтов, датированных по С, выяснилось, что наиболее крупные особи существовали 40 - 30 тыс. лет назад, когда на севере Сибири обильно произрастали травы и кустарники, служившие пищей для многочисленных мамонтовых стад. Во время более теплого предыдущего и более холодного последующего интервалов размеры тела животных несколько уменьшались, что, вероятно, отражало менее благоприятные экологические условия для жизни мамонтов, Б. Куртен утверждает, что бурый медведь во время оледенений был крупнее, чем во время межледниковий. Однако эта закономерность оказывается справедливой только для Европы, а в Азии соотношения противоположные. Даже современные формы, распространенные в северо-восточных районах этой части света, не уступают самым крупным плейстоценовым бурым медведям Европы.

В. Куртен высказывает предположение, что большинство плейстоценовых млекопитающих Европы достигло максимальных размеров в среднем плейстоцене, а в позднем преобладала тенденция к их уменьшению. Это мнение пока подтверждается только для некоторых представителей семейства Bovidae, к которому относятся быки, антилопы, бараны и др.

Вопрос о развитии межледниковых фаун млекопитающих тоже довольно сложен. Во время межледниковий в Европе господствовали фауны умеренного типа с оленями, кабанами, лесными слонами и носорогами. Для оледенений характерны тундровые и таежные фауны с мамонтами, волосатыми носорогами, северными оленями, леммингами, песцами. На основе анализа фактических данных палеогеограф А. А. Величко пришел к заключению, что, несмотря на довольно раннее появление представителей холодостойкой фауны, на территории Европы, особенно в ее южных областях, в нижнем и среднем плейстоцене сохранялось немало теплолюбивых видов. Резкое изменение в составе фауны произошло лишь во второй половине позднего плейстоцена.

Действительно, даже во время эмского межледниковья (рисс-вюрм) в Средней Европе существовали теплые лесные комплексы фауны. Например, в нижних горизонтах травертинов Тюрингии, относимых к рисс-вюрму, были обнаружены такие формы, как древний лесной слон, носорог Мерка, бизон, тур, лось, благородный олень, косуля, лань, бобр, кабан, медведь с переходными чертами между Ursus arctos и U. spelaeus, при крайней немногочисленности видов, характерных для открытых ландшафтов. Состав фауны в целом указывает на преобладание лесных биотопов. Остатки бегемота широко встречаются в рисс-вюрмских межледниковых отложениях на юге Европы, вплоть до Закавказья, а также на западе и северо-западе, от Франции до Англии. В центре Лондона в этих межледниковых отложениях найдены остатки льва, а в Варшаве - остатки слона с крупными прямыми бивнями. Насыщенность теплолюбивыми формами отличает фауну рисс-вюрма.

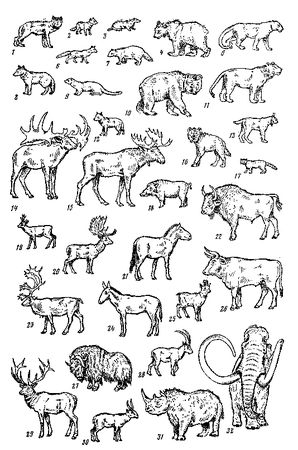

Фауна вюрма (рис. 21), к сожалению, еще недостаточно четко дифференцируется во времени, хотя в отдельных районах предпринимались попытки наметить последовательность теплых и холодных интервалов. Румынские исследователи П. Самсон и К. Радулеску изучали остатки животных из пещерных стоянок Добруджи. Здесь установлена четырехкратная смена фаун млекопитающих: при похолоданиях распространялись мамонт, волосатый носорог, северный олень, зубр, сайга, лошадь и даже песец, а при потеплениях - кабан, гигантский и благородный олени, первобытный бык, осел.

Рис. 21. Характерные виды млекопитающих средней полосы Европы в позднем плейстоцене (рисунки Э. Тениуса)

1 - волк; 2 - песец; 3 - барсук; 4 - бурый медведь; 5 - леопард; 6 - лисица; 7 - росомаха; 8 - красный волк; 9 - выдра; 10 - пещерный медведь; 11 - пещерный лев; 12 - шакал; 13 - рысь; 14 - большерогий олень; 15 - лось; 16 - пещерная гиена; 17 - европейская дикая кошка; 18 - кабан; 19 - косуля; 20 - лань; 21 - лошадь Пржевальского; 22 - первобытный зубр; 23 - северный олень; 24 - европейский осел; 25 - серна; 26 - первобытный бык; 27 - овцебык; 28 - альпийский козел; 29 - благородный олень; 30 - сайга; 31 - волосатый носорог; 32 - мамонт

В более северных районах Европы во время межстадиалов вюрма также обитали теплолюбивые животные. Так, Р. Херманн относил появление носорога Мерка вместе с волосатым носорогом в центре Северо-Германской низменности к одному из вюрмских межстадиалов.

Для Восточной Европы В. И. Громов выделил единый, приходившийся на рисс и вюрм верхнепалеолитический комплекс холодостойкой фауны с мамонтом, мускусным быком, северным оленем, песцом и копытным леммингом. А. А. Величко уточнил геологический возраст памятников среднего и позднего палеолита. Верхнепалеолитический комплекс фауны стал "моложе": вторая половина вюрма - валдая.

В. И. Громов и др. выделяют ранний и поздний верхнепалеолитические комплексы, отражающие две различные тенденции. Первая из них сводится к постепенной эволюции от теплолюбивой фауны к холодостойкой с последовательным вымиранием наименее приспособленных к холоду форм. Соответственно холодолюбивый макрокомплекс отличается меньшим родовым и видовым разнообразием. Вторая тенденция характеризует, быстрые изменения состава фауны, связанные с миграциями животных под влиянием резких климатических колебаний.

Реконструируя природные условия перигляциальной зоны валдайского оледенения, многие исследователи допускали значительное расширение площади открытых биотопов и деградацию лесной растительности. Эти представления использовались при характеристике условий существования животных и человека на Русской равнине в позднем палеолите. Новые данные о широком распространении лесных биотопов в перигляциальной лесостепи заставляют пересмотреть прежние взгляды.

Многие местонахождения позднеплейстоценовой фауны в Европе приурочены к родниковым и пещерным отложениям. Самые богатые сборы ископаемых костей сделаны в залежах известковых туфов - травертинов в Каншнтадте (под г. Штутгартом), Эрингсдорфе и Таубахе (близ г. Веймара), а также в пещерах, где находились стоянки первобытных людей и местообитания хищных животных. Такие пещеры детально исследовались в различных горных районах Центральной и Южной Европы. По мнению Б. Куртена, результаты изучения позднеплейстоценовых пещерных отложений более или менее четко доказывают существование двух этапов вюрмского оледенения с промежуточным теплым интервалом.

В пещере Торньютон в Южном Девоншире (Англия) во время эмского межледниковья обитали бегемот, степной носорог, лань и благородный олень. В слоях вюрмского времени найдены кости мамонта, северного оленя, волосатого носорога и следы пребывания человека. Четко выражен межстадиальный горизонт с остатками лесных форм: благородного оленя, лося и др. Во многих пещерах Южной Европы также выделяют две холодные стадии вюрма, во время которых лесной пояс занимал более высокое положение, чем сейчас. Промежуточная теплая эпоха отличалась нарастанием аридности и степной фауной.

Детализировать историю развития териофауны в позднем плейстоцене можно лишь зная возраст остатков животных. Используя массовые данные по датированию остатков млекопитающих на Плато Прерий, американский зоолог Б. Слоутер пришел к заключению, что 50 - 25 тыс. лет назад существовал межледниковый период. Тогда в составе фауны заметно выделялось множество крупных травоядных млекопитающих и хищников. Слоутер обратил внимание на резкие климатические пульсации во время рассматриваемого межледниковья, особенно четко выявляемые в его поздней части.

Следует подчеркнуть, что наши представления о палеоэкологии крупных плейстоценовых млекопитающих далеко не совершенны. Так, существует мнение, что северный олень - типичное животное перигляциальной зоны. Однако большое количество костей этого животного обнаружено при раскопках городища раннего железного века (I тысячелетие до н. э.) в районе Каширы, а также в других городищах данной эпохи в бассейнах Оки и Верхней Волги. Таким образом, мнение о строгой приуроченности северного оленя к перигляциальной обстановке не подтверждается. Это заключение в равной мере относится и к мамонту. Оба животных вполне могли существовать в конце эмского межледниковья на территории Англии, особенно в условиях широкого развития естественной формации приатлантических верещатников. Тем не менее не исключено, как отмечалось выше, что появление этих животных в данной области может быть поставлено в связь с возросшим палеоэкологическим влиянием североевропейского оледенения.

Большой интерес представляет радиоуглеродная датировка костей пещерного медведя в районе Одессы. Для анализа использовался материал сборов А. Д. Нордманна. сделанных в середине прошлого века. Остатки пещерного медведя и других млекопитающих были обнаружены в двух пещерах в самой Одессе и соседней деревне Нерубай в горизонте желтых суглинков. Причем в обоих случаях списки фауны оказались весьма сходными: волк, лисица обыкновенная и корсак, куница, пещерный лев, пещерная гиена, суслик, бобр, заяц, лошадь, волосатый носорог, кабан, лось, благородный олень, большерогий олень, лань, косуля, северный олень, тур, зубр, мамонт и др.

Здесь представлены экологически различные группы животных с явным преобладанием форм, свидетельствующих о довольно теплом климате (кабан, лось, тур, зубр и др.). Немногочисленны холодовыносливые: мамонт, волосатый носорог, северный олень. Сосуществование этих животных указывает на разнообразие биотопов Северного Причерноморья. Весь комплекс вполне мог развиваться в конце среднего вюрма, это подтверждает и радиоуглеродная датировка порядка 27 тыс. лет назад. Правда, высказываются предположения и о смешанном характере комплекса за счет переотложения.

Сложный путь развития териофаун плейстоцена можно проследить на примере изучения риксдорфского горизонта в окрестностях Берлина, Этот горизонт, представляющий собой межморенные песчано-галечниковые отложения, привлек внимание одного из основоположников ледниковой теории О. Торелля и других исследователей прошлого века. Среди костей млекопитающих обнаружены как холодовыносливые, так и теплолюбивые формы. Нельзя исключить возможность переотложения здесь костей текучими водами. Есть мнение и о том, что кости лесного слона, мамонта и носорога Мерка были принесены ледником.

В составе риксдорфской фауны выделяется более южная группа с благородным оленем, ланью, лосем, бобром, пещерным львом и пещерной гиеной и более северная группа с мамонтом, волосатым носорогом, зубром, мускусным быком, северным оленем и росомахой. Помимо того, установлено присутствие большерогого оленя, лошади, медведя и волка. Условно эту смешанную фауну относят к одному из интервалов вюрма, однако наличие таких давно вымерших форм, как лесной слон или носорог Мерка, идет вразрез с таким предположением, поскольку свидетельствует о более древнем возрасте. Доказать же выборочное переотложение именно таких форм довольно трудно.

ВЫМИРАНИЕ ЖИВОТНЫХ В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ

Вопрос о вымирании организмов во время материковых оледенений заслуживает особого внимания. Эту, казалось бы, совершенно очевидную причинную зависимость не просто подтвердить на фактическом материале, поскольку необходимо располагать точными датировками поэтапного распространения ледников и связанного с ним резкого похолодания и исчезновения соответствующих видов. Более того, не всегда можно провести обоснованные и четкие сопоставления между вымиранием организмов и изменениями природного окружения.

В принципе оледенение должно было сопровождаться ухудшением среды обитания животных на перигляциальной суше. Оледенение не только непосредственно вело к гибели растений и животных, но и создавало неблагоприятные условия для их существования: перенаселенность отдельных местообитаний, обезлесение, новые отношения к разным врагам и конкурентам, нарушения в ритме репродукции и т. д. В поисках лучших условий многие животные покидали прежние местообитания, и в процессе этих миграций значительная часть популяций погибала. Тем не менее размеры области отрицательного влияния оледенения на органический мир многими исследователями, вероятно, сильно преувеличиваются.

Существуют разные точки зрения на причины гибели крупных животных в ледниковую эпоху. Одни ученые полагают, что такой причиной было само оледенение. Известный геолог В. И. Громов, например, связывал наиболее критический момент в развитии органического мира с максимальным - рисским оледенением. Другие исследователи, в частности авторитетный зоолог И. Г. Пидопличко, допускали, что современные степные животные Юга СССР непосредственно связаны с плиоценовой фауной в пределах своих нынешних ареалов, причем многие из них встречаются в отложениях всего четвертичного периода. Вместе с тем ученый признавал влияние изменений климата в четвертичном периоде на развитие фауны, но основную роль в ее преобразовании отводил деятельности человека. Такую же позицию занимали и другие исследователи.