4 ПОДВОДНАЯ СТОЛОВАЯ

А, B, C, D,...

Вторая экспедиция по освоению новых земель в Тихом океане подходила к концу. Можно было уже торжествовать победу. Пройдет еще несколько месяцев - и Витус Беринг представит важные данные в Петербург. Но что это? Моряки начали сдавать буквально на глазах. Появилось прогрессирующее недомогание, стали расшатываться и выпадать зубы, пошла кровь из десен. Пришлось "Святому Петру" и "Святому Павлу" причалить к неизвестным островам (ныне они называются островами Медный и Беринг в честь командора Витуса Беринга, или Командорскими). Здесь большая часть экипажа погибла. Погиб и командор. В живых осталась небольшая группа людей, которые по совету ботаника экспедиции стали употреблять в пищу морскую траву и зелень, растущую на незнакомой земле в изобилии.

Диагноз был известен: цинга. Еще много столетий назад люди знали о существовании этого заболевания. Знали они и то, что лучшим лекарством являются свежие овощи и фрукты. Человеку были известны и другие заболевания, связанные с недоброкачественностью продуктов, в том числе с нехваткой растительной пищи. И только в конце XIX в. русские и зарубежные ученые установили, что причиной подобных заболеваний является недостаток витаминов.

В настоящее время наука о витаминах (витаминология) шагнула далеко вперед. Стала понятной роль многих витаминов (а их насчитывается несколько десятков) в жизни человека.

О витаминоносных растениях написано много. Здесь нас интересует количественный и качественный состав витаминов водорослей в сравнении с входящими в питание человека наземными растениями.

Довольно значительное количество водорослей сосредоточено в наших северных и восточных морях. Прилегающие к ним районы суши, как правило, бедны витаминсодержащими растениями. Поэтому важной задачей является изыскание богатых витаминами продуктов питания. К таковым в первую очередь и относятся морские растения. Водоросли в суровых условиях Крайнего Севера - нередко единственный источник, способный удовлетворить потребности человека в многочисленных витаминах. Ведь низшие растения в большом количестве аккумулируют не только различные макро- и микроэлементы, но также и многие витамины. Какие же витамины содержатся в альгофлоре?

Прежде всего витамин А. Он содержится в основном в животных жирах. Растения его обычно не содержат в чистом виде, он в них находится в виде каротина, или провитамина А. Каротин под влиянием специальных ферментов в организме превращается в чистый витамин. Известно, что этот витамин способствует росту и развитию молодого организма, почему его еще называют витамином роста. Он повышает устойчивость организма к инфекциям, что очень важно в условиях Севера, необходим для нормального функционирования зрительного аппарата (витамин А входит в состав светочувствительного вещества сетчатки глаза). При недостаточном его поступлении в организм нарушается синтез и распад зрительного пурпура в сетчатке глаза, нарушается темповая адаптация, что приводит к так называемой "куриной" слепоте, или ксерофталмии. При этом нарушается вообще обмен веществ. Снижается аппетит, уменьшается вес, резко повышается чувствительность организма к различным инфекциям.

Лабораторные исследования показывают, что в японской ламинарии содержится такое количество провитамина А, которое соответствует его содержанию в распространенных фруктах: яблоках, сливах, вишнях, апельсинах.

Известно, что 300 мг сырой или 46 мг сухой фукусовой водоросли достаточно для полного излечения подопытных животных от ксерофталмии. По содержанию каротина сухая хлорелла, например, в 7 - 10 раз превосходит сухие абрикосы и шиповник и почти в 40 раз сухие соевые бобы.

В водорослях обнаружено довольно значительное количество витаминов группы В, в частности В1, В2, В6, B12, каждый из которых играет свою важную роль в обмене веществ.

Витамином В1, необходимым для нормальной функции сердечно-сосудистой, нервной системы, а также для ряда обменных процессов, богаты дрожжи, черный хлеб. Суточная потребность человека в нем составляет 2 - 2,5 мг. Из водорослей этим витамином весьма богаты хлорелла, порфира, некоторые бурые водоросли. В 100 г сухого вещества ламинарии и порфиры содержится 13,7 мг витамина В1. По содержанию этого витамина хлорелла приближается к сухим соевым бобам, а порфира и ламинария не уступают сухим дрожжам.

Суточная потребность в витамине В2, принимающем активное участие в процессах тканевого дыхания и способствующем выработке энергии в клетках, колеблется от 2,5 до 3 мг. В 100 г сухой хлореллы содержится от 2 до 3,6 мг витамина В2. В таком же количестве сухих пивных дрожжей содержится 4 мг его, а в сухих соевых бобах - 0,3 мг. Витамин В2 широко применяется для лечения лучевой болезни, желтухи, а также при нарушениях функции кишечника.

Витамин В6 нашел широкое применение в терапии некоторых заболеваний крови, пеллагры, атеросклероза. Он оказывает выраженное влияние на белковый обмен, участвует в синтезе важных ферментов. Суточная потребность человека в этом витамине составляет 2 - 3 мг. Наиболее богаты витамином В6 мясо, печень, некоторые овощи. В 100 г сухой хлореллы содержится 2,3 мг этого ценного витамина.

Витамин B12 практически не содержится в наземных растениях, а в водорослях он имеется. Известно, что он играет важную роль в процессах кровообразования, при его недостатке развивается тяжелое заболевание - злокачественное малокровие. Суточная потребность в этом витамине составляет 15 - 20 микрограммов (микрограмм - миллионная доля грамма). Витамином B12 богаты продукты животного происхождения - печень, почки, сердце, яичный желток. В 100 г сухих бурых водорослей его содержится до 10 мкг, в таком же количестве красных - до 300 мкг; в 100 г сухой хлореллы - 2,2 мкг. А в таком же количестве одной из водорослей Calothix parietina содержание витамина B12 достигает 650 мкг. Самым распространенным в природе является всем известный витамин С, или аскорбиновая кислота. Без него невозможно нормальное течение многих биохимических реакций. Он принимает активнейшее участие в регуляции ферментативных и гормональных процессов. Практически нет такой патологии, где бы не было полезным назначение аскорбиновой кислоты. Весьма богаты ею многие овощи и фрукты, а особенно смородина и шиповник. Так, в 100 г сушеного шиповника имеется до 1500 мг витамина С. Для сравнения скажем, что в таком же количестве соевых бобов содержится всего 2,1 мг витамина С. Суточная потребность в витамине С составляет 50 мг.

В водорослях содержится довольно большое количество этого витамина. В 100 г сухой хлореллы содержится 150 - 300 мг, а в 100 г сухой ламинарии - от 15 до 240 мг. Имеются данные по содержанию аскорбиновой кислоты и в сырых водорослях: в 100 г зеленых водорослей - 40 - 85 мг, бурых - 30 - 47 мг, красных - 24 - 63 мг, сине-зеленых - 106 - 247 мг витамина С. По литературным данным, в хлорелле столько витамина С, сколько в лимоне. По содержанию этого витамина бурые и красные водоросли не уступают апельсинам, ананасам, землянике, крыжовнику, мандаринам, зеленому луку, щавелю. А ведь вышеуказанные продукты считаются одними из самых богатых аскорбиновой кислотой.

Витамин D почти не содержится в продуктах растительного происхождения. А вот в водорослях он найден. В 100 г сухого вещества хлореллы содержится 100 мг витамина D, а суточная потребность в нем составляет 25 мкг. Этот витамин участвует в обмене кальция и фосфора, играет положительную роль при лечении некоторых заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ.

После специальной обработки ламинарий японские исследователи К. Кумура и А. Амано получили темноватую жидкость с богатым содержанием каротина и витаминов группы D. По своим лечебным свойствам этот эликсир гораздо эффективнее медицинского рыбьего жира.

Кроме вышеуказанных витаминов, в водорослях найдены в настоящее время и другие витамины, в частности витамины К, РР (никотиновая кислота), пантотеновая и фолиевая кислоты и некоторые другие.

Можно сказать, что по набору и количеству витаминов многие водоросли не знают равных себе примеров.

Макро и микро

Тот, кто первый раз приходит на берег моря, не избегает соблазна попробовать на вкус хотя бы несколько капель голубоватой воды. И ощущение вкуса моря запоминается на всю жизнь. Чем же обусловлен неповторимый вкус океанической воды?

По подсчетам академика Л. А. Зенкевича, во всех морях и океанах растворено примерно 50 Х 1015 т самых различных химических элементов и их солей. Если все эти минеральные вещества извлечь из воды, то они покроют земной шар 45-метровой толщей. А если эти соли разбросать по суше, то толщина слоя составит 153 м.

В настоящее время средняя соленость Мирового океана составляет около 35‰. Это означает, что в одном литре морской воды растворено 35 г различных солей. Минеральные запасы Мирового океана непрерывно возрастают за счет береговых стоков. В течение одного года с суши в моря и океаны стекает около 3,5 млн. т неорганических соединений.

В морской воде, по-видимому, имеются все элементы таблицы Менделеева, но пока обнаружены 50. В одном из номеров журнала "Наука и жизнь" приведены интересные данные состава морских вод. Подсчитано, что в Мировом океане растворено 16 Х 1014 т магния, 48 Х 1013 т калия, 83 Х 1012 т брома, 1 Х 1010 т золота, 80 млн. т никеля, 80 млрд. т йода и много других макро- и микроэлементов. Какие поистине колоссальные богатства таит в себе подводный мир! Придет время и люди научатся использовать в полной мере сокровища моря.

Человеку захотелось соленого. Он подсаливает пищу или ест селедку. Олени через определенный промежуток времени идут в скалистые горы и облизывают каменистые глыбы, тем самым удовлетворяя свои потребности в минеральных солях. Добавляя калийные или фосфорные удобрения в почву, мы наблюдаем более бурный рост сельскохозяйственных культур. Чем же объясняется необходимость для животного и растительного мира в некоторых химических элементах?

Известно, жизнь зародилась в воде, и первые живые существа получили "прописку" в толще морской стихии. В качестве пищи они использовали солнечные лучи и минеральные соли, растворенные в окружающей воде. Эти соли стали неотъемлемой частью обмена веществ живого организма. Постепенно перебираясь на сушу, различные организмы почти полностью сохранили в своих тканях тот минеральный состав, который они имели в воде. Если мы исследуем кровь даже самого высшего млекопитающего - человека, то найдем в ее составе такой набор минеральных веществ, который пусть даже отдаленно, но напоминает состав морской воды.

Люди еще много столетий тому назад знали о значении для их организма солей кальция, натрия, магния. Уже тогда при лечении некоторых заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, назначали растертую в порошок яичную скорлупу или же рекомендовали больным пить воду из минеральных источников. Позже ученые обосновали необходимость некоторых химических элементов для нормального протекания обменных процессов в организме. Определяя количественное содержание элементов в органах и тканях, исследователи сделали вывод о жизненной важности таких элементов, как калий, натрий, магний, кальций и т. п.

Эти химические вещества относятся к так называемым макроэлементам, которых в организме насчитывается от тысячных долей процентов до нескольких процентов. Их присутствие в органах можно обнаружить довольно простыми методами,

Вплоть до конца XIX в. ученые считали, что для нормальной жизнедеятельности необходимы элементы, входящие в состав органических соединений (углерод, кислород, азот, сера, водород). К необходимым веществам они относили также соединения кальция, калия, натрия, магния; содержание их в организме достигает нескольких процентов. Все остальные химические элементы, концентрация которых составляет десятые и сотые доли процента, расценивались как случайные включения, не имеющие для жизни какого-либо значения.

К концу XIX и началу XX в. почти все были осведомлены о существовании витаминов и их важной роли для жизнедеятельности организма. А вот о других минеральных веществах, концентрация которых в тканях и органах колеблется от тысячных до триллионных долей процента, не все еще достаточно хорошо знали. Эти вещества названы микроэлементами, или рассеянными. Как выяснилось позже, они так же, как и витамины, абсолютно необходимы для жизни. В 1871 г. К. А. Тимирязев доказал необходимость цинка для развития растений, а Бауманы в 1895 г. блестящими экспериментами убедил мир в абсолютной необходимости всем известного йода для нормальной функции важной эндокринной железы - щитовидной. Впоследствии академик В. И. Вернадский создал научно обоснованное учение о микроэлементах как специфических регуляторах многих обменных процессов.

К микроэлементам, играющим важнейшую роль в организме, относятся цинк, йод, кобальт, железо, молибден, ванадий и ряд других. Многие из них входят в состав ферментов, витаминов, гормонов, без которых, как уже говорилось, невозможен нормальный ход важных физиологических процессов.

Таким образом, в процессе длительной эволюции растительный и животный мир выработал способность извлекать из окружающей среды различные химические элементы, включил навсегда их в свой состав в качестве необходимых звеньев в длинной цепи жизненно важных : обменных процессов. В настоящее время в составе живых организмов определено более 60 элементов таблицы Менделеева. На долю макроэлементов приходится 99,4% весовых частей, на долю микроэлементов - 0,6%. По всей видимости, в будущем будут обнаружены в организмах и другие химические элементы.

Водоросли в большей степени, чем другие живые существа подводного царства, обладают способностью извлекать из морской воды многочисленные, в том числе и рассеянные, элементы. Эти минеральные соединения оказывают выраженное влияние на обменные процессы в высших организмах. В настоящее время в водорослях открыто несколько десятков микро- и макроэлементов.

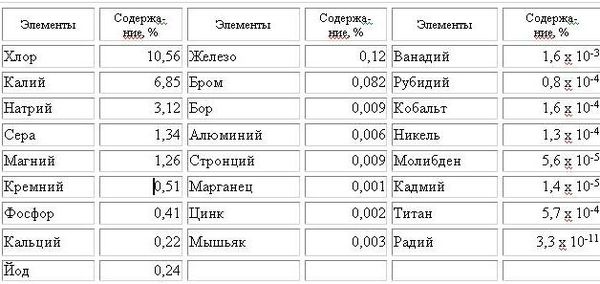

Рассмотрим это на примере морской капусты - наиболее распространенной и наиболее ценной для нашей экономики водоросли (табл. 1).

Таблица 1

СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ ВТОРОГОДНЕЙ МОРСКОЙ КАПУСТЫ

(ПО И. В. КИЗЕВЕТТЕРУ)

Спектроскопически, кроме вышеуказанных элементов, в морской капусте обнаружены также медь, сурьма, свинец, золото, хром и некоторые другие.

Если мы сопоставим концентрацию макро- и микроэлементов в морской капусте и окружающей воде, то увидим, что водоросли - мощный аккумулятор растворимых в Мировом океане солей. Так, концентрация магния в морской капусте превышает таковую в морской воде в 9 - 10 раз, серы - в 17 раз, брома - в 13 раз. В одном килограмме ламинарий содержится столько йода, сколько его растворено в 100000 л морской воды.

По содержанию многих химических элементов водоросли значительно превосходят наземные растения. Так, бора в водорослях в 92 раза больше, чем в овсе, в 4 - 5 раз больше, чем в картофеле и свекле. Количество йода в ламинариях, да и в других водорослях, в несколько тысяч раз больше, чем в наземной флоре.

Какую же роль играют содержащиеся в водорослях химические элементы для животных и растительных организмов? Возьмем наиболее важные элементы и рассмотрим механизм их действия.

Огромную роль в сократительной способности мышц, в том числе в сердечной деятельности, играют калий и натрий. Соотношение между калием и натрием в сердечной мышце должно быть на строго определенном уровне. Калий и натрий как бы дополняют друг друга. Калий является внутриклеточным ионом, натрий - внеклеточным. При дефиците первого возникают аритмические сокращения сердечной мышцы из-за нарушения проведения нервных импульсов, чему и способствует калиевая недостаточность. В лечебной практике препараты калия содействуют выведению излишнего количества жидкости из организма при сердечной патологии.

Большую роль играет калий в жизни растений. Известно, что добавление этого элемента даже в небольшом количестве в почву положительно сказывается на повышении урожайности сельскохозяйственных культур. Водоросли богаты калием, и это позволяет широко использовать их как для подкормки растений, так и в медицинской практике. Соотношение между калием и натрием в водорослях весьма благоприятно для нормального функционирования важных органов.

В водорослях содержится довольно большое количество кальция: в 100 г морской капусты - 155,2 мг, а в некоторых известковых водорослях - гораздо больше.

Суточная потребность человека в кальции составляет 0,8 - 1 г. На его долю приходится 30% имеющихся в организме минеральных веществ. До 98% кальция содержится в костной и зубной тканях. Вот почему при его недостаточности в первую очередь страдает скелет; развиваются такие заболевания, как рахит, остеопороз, недостаточность паращитовидных желез.

Трудно найти более важный для жизнедеятельности растений элемент, чем молибден. Он резко повышает в растениях содержание азота (на 39,1 % по сравнению с контрольными). Этот микроэлемент в сочетании с марганцем, медью, бором активно воздействует на процессы фотосинтеза, способствуя накоплению хлорофилла. Внесение молибдена в почву (всего 150 г на 1 га) повышает урожай гороха на 160%. Не исключена возможность, что эффективность водорослевых удобрений объясняется также наличием в них молибдена.

Бор и медь, имеющиеся в водорослях, благоприятно влияют на повышение устойчивости растений к заморозкам. Они при этом меньше подвергаются влиянию болезнетворных грибков и бактерий.

Фосфор можно в биологическом аспекте по праву назвать элементом номер один. Он входит в состав нуклеиновых кислот, играющих первостепенную роль в передаче наследственности. Фосфор абсолютно необходим для нормального протекания физиологических процессов в коре головного мозга. Суточная потребность человека в нем составляет 1,2 - 1,5 г. При употреблении водорослей в пищу человек может получить необходимое количество этого весьма ценного элемента. В сухих водорослях содержится в среднем 0,43% фосфора, тогда как в сушеном картофеле и сушеной моркови его почти вдвое меньше.

Морские растения отличаются большим содержанием йода. Подробнее о нем будет сказано в главе об использовании водорослей в медицине.

Кроме вышеуказанных элементов, водоросли содержат, как это было показано в таблице, многих других важных микро- и макроэлементов, каждый из которых играет ту или иную роль в процессах жизнедеятельности растительного и животного мира. В настоящее время установлено, что при самых различных патологических состояниях, как правило, нарушается равновесие микро- и макроэлеметного состава, что влечет за собой изменения анатомического и функционального порядка. Поэтому сейчас в лечебную практику широко внедряются различные химические элементы. Разработаны дозы микро- и макроэлементов, необходимых для научно обоснованной терапии некоторых заболеваний. Особенно перспективно применение микроэлементов в педиатрии, И водоросли как мощный аккумулятор всевозможных химических элементов несомненно займут достойное место и в сельскохозяйственной и в медицинской практике.