На попавшем в беду пароходе с радостью приняли буксирный трос с прибывшего спасателя. Вспенивая воду, закрутились гребные колеса буксира. Казалось, еще несколько минут работы на полных оборотах машины, и "Сорренто" сойдет с мели. Но в это время одна из шлюпок Дила, бросив завозимый якорь, устремилась к буксиру. Взмах топора, удар - и натянутый, как исполинская струна, трос с визгом вспенил воду. Из шлюпки капитану буксира грозили расправой, в воздухе слышались страшные угрозы. Короче - паровой спасатель убрался восвояси… Попытка стащить "Сорренто" с помощью якорей и шпиля так ни к чему и не привела. Вечером того же дня налетел шторм. Артельщики бросились на своих шлюпках к берегу, оставив обреченный пароход на произвол судьбы. Но судьба большинства судов, оказавшихся в объятиях зыбучих песков Гудвина, уже известна читателям. Погиб "Сорренто" с людьми, с ценным грузом.

6. Ловушка подводных лодок

Ранним туманным утром декабря 1946 года американский военно-морской транспорт "Норт-Истерн Виктори", совершив трансатлантический переход, приближался к устью Темзы. Судно находилось в проливе Галл-Стрим и почти миновало северо-западную оконечность Гудвинских песков, как неожиданно раздался скрежет металла, команда парохода почувствовала сильный толчок. Корабль остановился: он сидел на мели… Произошло то, что нередко случалось со многими судами в этих опасных водах, - "Норт-Истерн Виктори" сбился с курса и оказался на песках Гудвина.

Прошло всего каких-нибудь двадцать минут, как огромный корпус тяжело загруженного транспорта разломился на две части. Команде парохода ничего не оставалось делать, как перебраться на подошедшие из Рамсгита спасательные вельботы.

На следующий день, когда ветер унес туман, прибыли водолазы. Они должны были обследовать состояние двух половин корпуса и найти наивыгоднейший способ спасения ценного груза. Оказалось, что пароход наскочил на затонувшую подводную лодку. Он подмял ее под днище до половины длины своего корпуса. Носовая часть парохода как бы повисла в воде. Раскачиваемый крупной зыбью, корпус судна не выдержал.

Что за лодка и как она здесь оказалась - было загадкой. Ее предстояло решить водолазам. Все выяснилось, когда они проникли в рубку субмарины и произвели осмотр ее внутренних помещений. Через несколько часов история этой неудачливой лодки стала достоянием английских газетчиков. Вот их версия, которую подтвердили позже военные историки ФРГ.

Это была U-48 - германская средняя подводная лодка кайзеровского военно-морского флота. 21 ноября 1917 года она под командованием капитан-лейтенанта Эделинга вышла на боевое задание из базы германского флота в Бремерхафене. Это происходило в дни, когда Германия начала свою "неограниченную подводную войну" - топить торговые суда противника без предупреждения.

Эделинг получил задание "выйти на охоту" в западную часть Ла-Манша. На второй день после выхода из базы командир U-48 из-за плохой погоды принял решение отстояться на перескопной глубине на рейде Даунс, то есть к западу от мелей Гудвина. Но произошло непредвиденное: вышел из строя гирокомпас, и лодка, маневрируя по магнитному компасу, потеряла ориентировку и попала в английские противолодочные сети. Выбираясь из них, Эделинг посадил лодку на Гудвинские пески. Немецкие подводники откачали шестьдесят тонн топлива, почти всю пресную воду и выпустили весь запас торпед. Но все было напрасно - попытка облегчить подводный корабль и освободиться из плена зыбучих песков не увенчалась успехом. Во время отлива корпус U-48 обнажился над водой. Этого не могли не заметить английские военные корабли. Прибывший на рейд Даунс британский миноносец начал расстреливать лодку из орудий. Эделинг приказал команде покинуть корабль и взорвал пост управления. Из 43 человек экипажа U-48 англичане взяли в плен одного офицера и 21 матроса. Судьба остальных неизвестна.

Вскоре Гудвинские пески скрыли корпус лодки от людского взора. О ней забыли и, возможно, никогда бы не вспомнили, если бы не история с "Норт-Истерн Виктори".

Англичане мне рассказывали, что еще во время первой мировой войны командиры немецких субмарин, промышляя в Ла-Манше, нередко брали на борт из числа пленных английских лоцманов и штурманов, которые хорошо знали местные условия плавания. Но тем не менее в империалистическую войну на Гудвинских песках немцы потеряли десяток лодок.

Две немецкие субмарины нашли свой бесславный конец на Гудвине во время второй мировой войны. Единственная лодка Германии, которая смогла сама выбраться из плена "Пожирателя кораблей", называлась U-94.

7. Годовое "меню" Гудвина - 12 пароходов

Окончилась вторая мировая война. В Ла-Манше отгремели последние залпы орудий, взрывы мин и торпед. Снова зажглись огни плавучих маяков Гудвина и его десяти буев, оборудованных мощными туманными ревунами и подводными колоколами. Казалось, что в мирное время миролюбиво проявит себя и "Пожиратель кораблей". Но тщетны остались надежды… Аппетит "Песчаного хамелеона" после войны разыгрался не на шутку. За один лишь 1946 год он проглотил дюжину судов. Причем не каких-нибудь рыбацких суденышек, а новых океанских пароходов водоизмещением более десяти тысяч тонн каждый.

Первой жертвой Гудвина в 1946 году стал американский военный транспорт "Ларей Виктори". Он направлялся с грузом пшеницы из Балтиморы в Бремен. В Английском Канале судно оказалось застигнутым густым туманом и продолжало свой курс по счислению, то есть руководствуясь гирокомпасом, лагом и картой. Как очутился пароход близ мелей, должно быть, известно капитану. Факт тот, что "Ларей Виктори" сел на мель чуть ли не в самой середине песков и через несколько часов переломился пополам. Экипажу парохода удалось спастись.

Более драматичной была вторая катастрофа того злополучного года - в пасть "Пожирателя" попал пароход "Гелена Моджеска" с ценным грузом, который оценивался в три миллиона долларов. 12 сентября 1946 года это судно прочно выскочило на пески у южной оконечности Гудвина. В течение четырех дней восемь мощных спасательных буксиров стаскивали его с мели. Но вырвать 10-тысячетонное судно они не могли, так как, вероятно, время было упущено и течение уже сделало свое дело. "Гелена Моджеска" переломилась пополам на пятый день, и ее груз уже спасти стало невозможно. 17 сентября того же года английские газеты сообщили, что капитан "Гелены Моджески" застрелился в номере гостиницы в Диле.

Нет необходимости перечислять оставшиеся десять судов, погибших на Гудвинских песках. Заметим лишь, что из этой дюжины десять переломились пополам.

Почему случилось, что Гудвин проглотил двенадцать современных транспортов? Отчасти в этом было повинно как Британское Адмиралтейство, так и капитаны торгового флота, особенно США (из 12 погибших судов 6 были американскими).

Оказалось, что еще во время войны Адмиралтейство обязало капитанов всех английских торговых судов и судов союзников, направлявшихся со стороны Атлантики в Северное море, заходить на рейд Даунас. Здесь, на рейде, капитанам судов под личную расписку вручались пакеты с секретными инструкциями для прохождения минных полей Северного моря. Этот порядок, известный под названием "Правила получения маршрутной информации для плавания в водах Северо-Восточной Европы", действовал и в 1946 году. Таким образом, все суда, проходящие Ла-Манш с запада, вынуждены были почти вплотную подходить к "Пожирателю кораблей", хотя их курс был проложен вдалеке от этого морского кладбища. Правило это отменили после того, как были уничтожены многочисленные минные заграждения Северного моря.

Часть вины в имевших место кораблекрушениях на Гудвинских песках можно смело отнести на счет капитанов погибших судов. Они, ведя свои корабли из Атлантики, стремились не упустить время прилива и сразу же войти в Лондонские доки. Поэтому они прокладывали курс проходом Галл-Стрим, что сокращало время прибытия в устье Темзы на два часа по сравнению с более безопасным курсом вокруг восточной оконечности Гудвинов. При этом они не брали лоцмана и шли на свой риск этим опасным путем ночью и во время тумана.

Старый английский лоцман, который проводил наш теплоход проходом Галл-Стрим в устье Темзы, рассказывал, что ни один из капитанов шести американских погибших здесь в 1946 году судов не имел на борту лоцмана. "Создается впечатление, что американцы отказывались от наших услуг, как будто лоцманский сбор оплачивался не из судовой казны, а из капитанского кармана, - не без иронии заметил англичанин. - Могу себе представить, как они об этом сожалели на суде, когда пришлось держать ответ за гибель судна и груза".

8. Проглоченный маяк

Дюжина проглоченных пароходов оказалась недостаточным рационом для "Пожирателя кораблей". За последующие годы он скрыл в своей утробе еще добрую полсотню больших и малых судов. Наиболее трагичная из этих катастроф произошла ночью 27 ноября 1954 года.

В то памятное утро центральные английские газеты вышли под такими заголовками: "Великий Пожиратель не унимается!", "Новая драма на Гудвинских песках", "Песчаный хамелеон Гудвина начал жрать самого себя!", "Зыбучие пески Гудвина съели свой маяк!", ""Саут-Гудвин" в ненасытном чреве Великого Пожирателя!" и т. д.

В ночь с 26 на 27 ноября того года в Английском Канале свирепствовал сильный шторм. Десятки судов терпели бедствие, в эфире то и дело слышались призывы о помощи - SOS и mayday. В Ирландском море разломился пополам либерийский танкер "Уорлд Конкорд" водоизмещением свыше 35 тысяч тонн. Потом чья-то радиостанция передала, что погас огонь плавучего маяка "Саут-Гудвин". Попытка радистов спасательной станции Рамсгита выйти на связь с маяком ни к чему не привела. И только тогда сигнальщики мыса Саут-Форленд сквозь штормовую пелену брызг заметили, что плавучий маяк исчез со своего штатного места.

С рассветом, когда шторм стал стихать, в воздух поднялся самолет. Облетая Гудвинские пески, его пилот увидел "Саут-Гудвин" в северной части отмели опрокинутым на правый борт и наполовину затопленным водой. Гигантские волны, смешанные с песком, свободно перекатывались через погибший корабль. На борту плавучего маяка пилот заметил человека, отчаянно размахивавшего рукой, взывавшего о помощи. Через пятнадцать минут над растерзанным маяком повис вертолет и выбросил вниз проволочный трап. Человека спасли.

Морским специалистам казалось невероятным, что катастрофа произошла с плавучим маяком-сооружением, специально рассчитанным на ураганной силы ветер и самый сильный шторм. Ведь два его огромных грибовидных якоря могли удержать на месте не то что тридцатиметровый маяк, а настоящий линкор. Катастрофа произошла так быстро, что команда "Саут-Гудвина" даже не успела передать по радио в эфир сигнал бедствия.

Авария якорного устройства? Внезапная потеря остойчивости? Злой умысел? Эти вопросы мучили специалистов. Но они так и не получили ответа. Единственный очевидец трагедии - Рональд Мартон - не смог помочь им. Он не был членом экипажа "Южного Гудвина". Он был орнитологом. Его командировали на маяк для наблюдений за перелетом птиц…

Побег из ада

Мартиника - самый большой остров в группе Малых Антильских островов, его открыл Христофор Колумб в 1502 году, во время своего четвертого плавания к берегам Нового Света. "Адмирал Моря-Океана" пробыл на Мартинике три дня, пополняя запасы пресной воды и провизии.

Через сто с лишним лет, в 1635 году, на острове высадился французский мореплаватель и искатель приключений Пьер Билейн де Эснамбук. На берегу удобной гавани в северо-западной части острова, у подножия высокой горы, он основал поселение, которое в честь самого себя назвал Сен-Пьером. Чудесный климат острова, плодородная почва пришлись по душе французским колонистам, и Сен-Пьер из поселка скоро превратился в большой портовый город. Став колонией Франции в 1665 году, Мартиника сделалась главным поставщиком сахара. Урожай сахарного тростника здесь снимали два раза в год и выручали за него свыше сорока миллионов франков.

Более двух веков процветал и хорошел Сен-Пьер - столица Мартиники. В Европе его называли "Парижем Вест-Индии". Но одним ясным солнечным днем жизнь его внезапно оборвалась: город погиб, погиб в течение трех минут со всем своим сорокатысячным населением.

8 мая 1902 года мир узнал, что столица Мартиники стерта с лица земли при извержении вулкана Мон-Пеле, у подножия которого она раскинулась. Со времен Помпей в 79 году нашей эры человечество не знало подобного. Заметим при этом, что из почти 30 тысяч человек населения Помпей погибло около двух тысяч. Эти люди не могли выбраться из домов, засыпанных пеплом, падали на улицах, заблудившись в полном мраке, задыхались или утопали в пепле и мелких кусках пемзы, которые погребли город под слоем 7-9-метровой толщины. Лава, погубившая Геркуланум и Стабли, не дошла до Помпей.

На третий день после извержения Пеле, когда лава и пепел, похоронившие город, остыли, в Сен-Пьер прибыли спасательные отряды. Но перед ними лежали руины. Нашли всего лишь одного человека по имени Огюст Сипарис - уголовного преступника, отбывавшего срок заключения в подземном каземате городской тюрьмы. Камера, где находился заключенный, была глубоко под землей, а стены тюрьмы настолько толсты, что удушающие газы вулкана туда не проникли. Огюст Сипарис, хотя и получил сильный тепловой ожог, остался в живых.

Мир был удивлен еще больше, когда стало известно, что во время извержения вулкана на Мартинике из гавани Сен-Пьера каким-то чудом вырвался пароход и спасся в океане. Поистине - побег из ада!

Но прежде чем рассказать о нем, напомним кое-какие подробности извержения Пеле.

Вулкан Мон-Пеле, что по-французски означает "лысая гора", начал проявлять себя еще за полтора века до извержения. Начиная с 1747 года время от времени жители острова слышали подземные взрывы и сильный гул. Но вот в апреле 1902 года Пеле снова напомнил о своем существовании: над вершиной горы появился столб черного дыма, слышался подземный гул, чувствовалось сотрясение земли под ногами. Спустя две недели из вершины горы повалил пепел, который тонким слоем покрыл окрестности, улицы и крыши домов Сен-Пьера, лежавшего в шести километрах от вулкана.

23 апреля 1902 года обитатели острова были разбужены оглушительным грохотом: взорвалась верхушка горы и из образовавшегося кратера в небо летели камни и пепел. Дым, который до этого поднимался из вершины горы светлой тоненькой струйкой, теперь сделался обильным и густым. В течение нескольких дней над Пеле грохотал гром, по ночам сверкали молнии. Потом все прекратилось, и жители Сен-Пьера с облегчением вздохнули. Казалось, что опасность исчезла, но утром 2 мая 1902 года Еулкан выбросил огромный поток раскаленной грязи и лавы, устремившийся через зубчатые края кратера в долины рек Уайт и Бланше. На пути потока лавы в двух милях от города был сахарный завод. От него осталась одна кирпичная труба. Полторы сотни рабочих фабрики исчезли бесследно. Когда поток раскаленной лавы достиг побережья, океан сначала с шипением отступил на пятьдесят метров от суши, а потом большой волной обрушился на берег, потопив множество рыбацких судов.

В городе началась паника. Одни бросились искать спасение на стоявших в гавани судах, другие эвакуировались в горы, но большая часть населения подалась в город Форт-де-Франс, расположенный в 12 милях к югу от Сен-Пьера. На следующий день сила подземных взрывов возросла. Грохот Пеле слышали на соседних островах - Гваделупе, Гренаде и даже на Тринидаде. В это же время началось извержение вулкана на острове Висент, сопровождавшееся пепельным дождем. Над кратером Пеле в темных тучах дыма, золы и пепла сверкали молнии, начавшийся пепельный дождь шел всю ночь. Земля продолжала содрогаться, слышались подземные взрывы. Над вершиной вулкана свирепствовала магнитная буря, остановившая работы динамо-машин городской электростанции, и вечером света в столице не было.

3 мая губернатор острова Жан Моуттэ созвал экстренное заседание комиссии из числа местных ученых. До сих пор никто не может дать объяснения, почему тогда ученые Мартиники сделали столь опрометчивый вывод, что никакая опасность городу не угрожает, кратер вулкана широко раскрыт и потоки лавы устремятся к морю по долине рек. По приказу губернатора в городе повесили текст с подробным объяснением ситуации, основанной на выводах ученой комиссии. Из соседнего Форт-де-Франса в столицу прибыли вооруженные отряды, чтобы предотвратить возможные беспорядки и грабежи домов в связи с паникой. Сам губернатор разъезжал по окрестным дорогам, уговаривая испуганных жителей возвратиться в столицу. Большая часть беженцев, послушав его, вернулась в свои жилища.

Утром 8 мая 1902 года над Мартиникой взошло необычайно яркое солнце, в прозрачном голубом небе не осталось и следа пепельных туч. Казалось, день выдался на славу. К 7 часам утра со всех концов города потянулись вереницы людей на торжественный молебен в главном городском соборе по случаю "ниспосланного прощения со стороны всевышнего". Жизнь входила в нормальную колею.

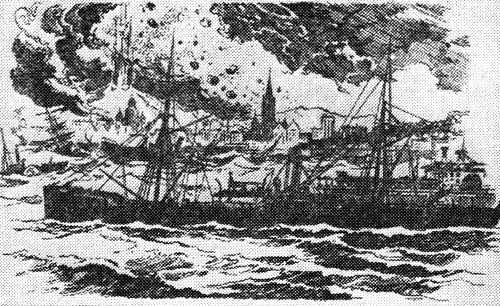

Просыпался и порт Сен-Пьера, где стояло семнадцать океанских судов: пароходы, трех- и четырехмачтовые барки, клипера, баркентины и шхуны. У причалов порта и на рейде шла погрузка сахара-сырца. Около 7 часов утра на внутренний рейд гавани Сен-Пьера вошел английский грузовой пароход "Роддам". Команда после штормовых дней в Атлантике радовалась приходу в тихую гостеприимную гавань Мартиники. Моряки знали, что теперь в их распоряжении не менее двух недель отдыха под пальмами экзотического острова.

Согласно указанию портовых властей, капитан "Роддама" И. У. Фриман ошвартовал свое судно у карантинной бочки. Отдав якорь, пароход встал вдали от других судов. На борт прибывшего парохода поднялся Джозеф Плиссон - агент фирмы, которая обслуживала "Роддам". Капитан и агент занялись просмотром грузовых документов, обсуждая, из каких трюмов что выгружать в первую очередь. Палубная команда "Роддама" выбивала на комингсах люков клинья, снимала брезенты с люковых крышек, готовя трюмы судна к выгрузке. Помимо моряков на борту парохода находилось 2? грузчика, взятых на Гренаде. Грузчики в ожидании начала работ разбрелись по палубе судна и отдыхали.

В 7 часов 50 минут в пяти милях от порта раздался оглушительный взрыв, солнце, ярко светившее секунды назад, закрылось тучами черного дыма и пепла… А вот что тогда произошло.

Давление газа внутри вулкана достигло такой большой величины, что преодолело сопротивление очень вязкой лавовой массы у устья канала. Направленный вбок взрыв разрушил часть выжатого купола в кратере. Прорвавшиеся газы увлекли за собой раскаленные глыбы, камни и их осколки. Вследствие внезапного падения давления заключенные в глыбах газы также освободились и образовали крайне подвижную взвесь из газов и из различной величины кусков твердого раскаленного материала. Эта взвесь была настолько тяжела, что не могла подниматься вверх и начала скатываться по склону вулкана. Состоявшая из пепла и кусков камня черная, прорезаемая молниями эруптивная туча скатилась по склону Мон-Пеле со скоростью почти 150 километров в час и смела с лица земли удаленный на 6 километров город. Температура этой раскаленной тучи достигала, видимо, 800 градусов по Цельсию. Ее механические действия были необыкновенно сильны. Самые толстые деревья были вырваны с корнем, все поперек расположенные стены каменных строений оказались разрушенными до основания.

Когда стих оглушительный гул, над кратером вулкана заметались гигантские языки яркого оранжевого пламени.