1. …В нашу комнату ввалился огромный человек в непромокаемом пальто и высоких охотничьих сапогах. Лицо его, достаточно обросшее щетиной усов и бороды, показалось нам тем не менее знакомым.

– Цыган?! – вскричали мы.

– Он самый, сволочи. – ответил человек, и уже по построению этой фразы мы убедились, что перед нами действительно Цыган.

2. "– Пойди, Воробышек, сядь к Вите на колени и попроси прощения.

– И пошел бы, если бы не ты.

– Дурак.

– Сам дурак. Сманил всех, а теперь лежит себе. Янкель рассвирепел.

– Ах ты сволочь коротконогая! Я тебя сманивал?

– Всех сманил!

– Факт, сманил, – послышались голоса с кроватей.

– Сволочи вы, а не ребята, – крикнул Янкель, не зная, что сказать".

3. "Колька Громоносцев довольно нахально оглядел сидевших и, решив, что среди присутствующих сильнее его никого нет, независимо поздоровался:

– Здравствуйте, сволочи!

– Здравствуй, – недружелюбно процедил за всех Воробьев. Он сразу понял, что этот новичок скоро будет в классе коноводом".

II

1. "– Пал Ваныч! Дружище! Дерните что-нибудь еще, только повеселей.

– Верно, Пал Ваныч. Песенку какую-нибудь.

Тот попробовал протестовать, но потом сдался.

– Что уж с вами делать, мерзавцы этакие! Так и быть, спою вам сейчас студенческие куплеты".

2. "– Мерзавец! Выродок! Дегенерат!

– Вы что ругаетесь! – вспыхнул Ленька. – Какое вы имеете право!"

♦ В задании I выделенное слово в первом примере является фамильярным обращением и отражает индивидуальный стиль речи говорящего; во втором – оскорблением, поскольку является словесным выражением обиды и вызывает возмущение адресата.

В задании II в первом диалоге выделенное слово употребляется как дружески-фамильярное обращение и не вызывает ответной речевой агрессии адресата; во втором – как оскорбление, проявление явной агрессии говорящего.

5. Прочитайте диалог семинаристов – героев "Очерков бурсы" Н.Г. Помяловского. Определите коммуникативные намерения участников этой речевой ситуации.

Как вы думаете, можно ли речь мальчиков назвать агрессивной? Почему? С какой целью, по-вашему, они используют грубые слова и выражения? Аргументируйте свой ответ.

"– Давай играть в костяшки, – сказал ему Хорь. Семенов сам удивился, что с ним заговорил товарищ. Он недоверчиво смотрел на Хоря.

– Что гляделы-то пучишь? Не бойся!

– Надуешь…

– Ну вот дурак… что ты!

– Побожись…"

♦ Данный диалог иллюстрирует инвективное словоупотребление и использование в речи вульгаризмов и не является примером ситуации речевой агрессии.

6. Подумайте, в чем заключается смысл следующего обряда, существующего в некоторых американских семьях: когда дети спрашивают о значении услышанных на улице ругательств, родители чаще всего дают им честные и прямые разъяснения, но потом заставляют вымыть рот с мылом. Как вы относитесь к такому обычаю?

♦ Задание предполагает более детальное обсуждение проблемы, заявленной в предыдущем упражнении, и дает возможность использования таких форм анализа, как дискуссия, письменный отзыв.

7. Раскройте соотношение, установите связь понятий "инвектива" и "речевая агрессия" на примере анализа содержания следующих изречений:

– "Слова – ветер, а бранные слова – сквозняк, который вреден" (В. Шекспир).

– "Когда язык ничем не стесняется, все бывают стеснены" (Ж. – Ж. Руссо).

8. Понаблюдайте заречью своих друзей, знакомых, коллег, однокурсников: отметьте проявления в ней агрессии; подумайте, какие причины ее вызывают, к чему приводит обидное общение, каковы его возможные последствия, в чем заключается коммуникативная опасность грубой, бестактной речи. Расскажите о своих наблюдениях и впечатлениях, подготовив краткое публичное выступление (5-10 минут).

♦ Условия: а) ваши оценки должны быть корректными, тактичными; б) в своих суждениях постарайтесь избегать резкости, излишней категоричности; в) говорите как можно конкретнее, приводите точные речевые примеры; г) аргументируйте свои суждения, стремитесь к объективности, судите о речи, а не о лицах.

ТЕМА 2

РАНА ОТ КОПЬЯ – НА ТЕЛЕ, РАНА ОТ РЕЧЕЙ В ДУШЕ

Причины и последствия речевой агрессии

Грубое и резкое обращение закрывает перед нами все двери и все сердца.

С. Смайлс

Задачи изучения темы:

– раскрыть причины и последствия проявления речевой агрессии в современном обществе в целом и в конкретных условиях общения;

– научиться различать сходные, но не тождественные отрицательные эмоциональные состояния (например, гнев, ненависть, ярость) и определять степень (сильно – умеренно – слабо) их проявления в ситуациях речевой агрессии;

– развить умение правильно понимать и грамотно выбирать языковые (лексические, фразеологические) средства для оценки отрицательных эмоциональных состояний, вызывающих речевую агрессию.

* Можно ли рассматривать речевую агрессию как типичное явление для современного общества? Аргументируйте свой ответ. В каких сферах жизнедеятельности современного социума речевая агрессия проявляется наиболее часто? Подумайте, почему это происходит.

Вопрос о причинах и последствиях проявления вербальной агрессии предполагает множество аспектов для рассмотрения. Поэтому в рамках настоящего учебного пособия мы только кратко перечислим важнейшие причины и обозначим наиболее явные последствия широкого распространения этого отрицательного явления в современном обществе, в частности, в детской речевой среде и в педагогическом общении.

Причины проявления речевой агрессии можно объединить в следующие группы: социальные, психологические, социокультурные, собственно коммуникативные.

Говоря об агрессии человека и особенно о словесных ее проявлениях, необходимо признать, что возникновение и развитие агрессивности зависит преимущественно от общественных условий, к которым относятся и общественная формация в целом, и ближайшая социальная среда, малая группа – семья, школа, компания друзей и т. п.

Среди социальных причин широкого распространения речевой агрессии можно выделить следующие.

1. Общая (политическая, экономическая, культурная) нестабильность современного общества, которая определяет снижение уровня жизни при росте уровня преступности, случаев асоциального поведения, и, как следствие, тенденцию негласного поощрения общественным сознанием вербальной агрессии как неотъемлемой части кодекса речевого поведения "современной", "сильной", "уверенной в себе" личности.

2. Пропаганда насилия в средствах массовой информации.

Масс-медиа, и прежде всего телевидение, выступают как источник вербальной агрессии.

Своеобразному культивированию, насаждению речевой агрессии способствуют также популярность жанров боевика и триллера в современных литературе и кинематографе с соответствующими моделями речевого поведения персонажей и набором словесных клише, а также компьютерные игры и музыка агрессивной направленности.

Кроме того, речевую агрессию своеобразно "стимулируют" явно нездоровый интерес к подробностям преступлений и форма их представления во многих современных печатных изданиях. Приведем только один конкретный пример (курсив – наш): "За полтора часа до убийства отца сынок перочинным ножом уже успел тяжело ранить собутыльника, с которым коротал рождественский вечерок. Тем же ножичком он и порешил родного папулъку" ("Зарезал… папу", Куранты, 1993, № 5).

Можно также заметить, что в последние семь-десять лет многие СМИ культивируют т. н. "инвективизацию речи" – неоправданное употребление бранных слов и выражений при явном снижении цензурного контроля.

3. Утрата или ослабление механизмов, традиционно сдерживавших проявления речевой агрессии.

В отечественной речевой культуре прошлых веков такую роль играли:

– религиозные представления, в частности, отношение к Слову в христианской этике ("В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…", Иоанн. I, 1–5);

– народные верования (например, боясь лешего, не ругались в лесу; у русских крестьян считалось опасным бранить детей, ибо на том свете они отвернутся от родителей; по поверию, в дом, где люди бранятся и ругаются, проникают бесы [47, С. 56];

– цензурный контроль;

– строгое соблюдение норм речевого этикета;

– категория чести и связанный и ней механизм дуэли.

Социокультурными факторами, определяющими большую или меньшую степень проявления в обществе вербальной агрессии, являются следующие:

1. Отношение к этой форме агрессии, степень ее порицаемости в данной логосфере, речемыслительной культуре.

Так, например, значительная степень социальной лояльности к речевой агрессии в российском обществе, очевидно, позволяет согласиться с тем, что "данное явление встречается в нашем обществе значительно чаще и представлено многообразнее, чем, скажем, в японской культуре, где вербальная агрессия встречает активное общественное осуждение" [10, С. 20].

2. Традиционная для данного общества форма подавления, предупреждения физической агрессии.

Практически в любом современном обществе физическая агрессия замещается социально более приемлемыми способами выплеска негативных эмоций: либо в форме инвективы – посредством употребления в речи бранных слов и выражений; либо в форме вежливости – с помощью тщательно разработанных правил этикета, разнообразных словесных ритуалов и т. п. При этом, как ни парадоксально, "вежливость совершенно аналогично инвективе, позволяет расценивать себя как своеобразный субститут физической агрессивности" [10, С. 104].

Если рассматривать в этом отношении русскую речевую традицию, то для нее, как и для европейской культуры в целом, безусловно, типичнее инвектива и вербальная агрессия.

Поэтому в современном европейском социуме практически отсутствует строгий юридический контроль над проявлениями вербальной агрессии – четко продуманная и реально действующая система законов и нормативных актов.

Так, например, в США отменены штрафы за богохульство и сквернословие в общественных местах [27, С. 162].

В российском административном законодательстве "нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам" квалифицируется как "мелкое хулиганство" и влечет наложение штрафа в размере от 5 до 15 минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток (ст. 20.1 "Мелкое хулиганство" "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" по состоянию на 1 сентября 2002 года). Однако в действительности привлечение к ответственности по данной статье оказывается достаточно затруднительным, прежде всего потому, что многие предпочитают не замечать речевой агрессии в свой адрес, не реагировать на словесные нападки или решать эту проблему самостоятельно – чаще всего с помощью ответной агрессии.

Среди собственно коммуникативных причин распространения речевой агрессии в современном мире необходимо выделить следующие:

1. Ряд стереотипных коммуникативных установок родителей, боящихся, что их ребенку будет нелегко адаптироваться в "жестоком" мире. Эти установки выражаются преимущественно в следующих словесных шаблонах: "всегда давать сдачи", "быть лучше всех", "оправдать родительские надежды любой ценой" и т. п. Причем чаще всего это подразумевает именно вербальную (как менее порицаемую общественным сознанием), а не физическую агрессию.

2. Явно недостаточное внимание к речевой культуре ребенка в семье и отсутствие целенаправленного обучения коммуникативным умениям в школе.

3. Патогенная коммуникативная среда в современном детском коллективе, в которой формируется отрицательный личный опыт речевого общения конкретного ребенка (см. теорию социального научения; тема 1).

Наиболее общая модель негативного речевого контакта в детском коллективе воплощается в коммуникативных намерениях типа "переспорить", "передразнить", "высмеять" и "навешивании словесных ярлыков" (например, "ябеда", "враль", "воображала" и т. п.).

Наконец, говоря о психологических причинах возникновения агрессии в детской речи, необходимо учитывать следующие психологические особенности детей и подростков:

1. Возрастные психологические кризисы (1 год, 3 года, 7 лет, кризис подросткового возраста и т. д.), отмеченные, как известно, повышенным проявлением агрессии вообще, а речевой – особенно.

2. Обострение в подростковом возрасте психологического дискомфорта при попадании в ситуацию фрустрации и более частое создание таких ситуаций (тема 1).

3. Временная гиперфункция (повышение) или гипофункция (понижение) одного из уровней системы эмоциональной регуляции.

Например, при гиперфункции уровня стереотипов, который "отвечает" за возникновение стандартов поведенческих реакций, окрашенность эмоциональных переживаний удовольствием или неудовольствием, происходит "увеличение активности в удовлетворении потребностей и, как следствие, фиксация на отрицательных впечатлениях, их слишком острое переживание" [67, С. 50]. Понятно, что это может провоцировать вербальную агрессию.

На уровне экспансии происходит создание опыта успехов и поражений, восприятие гнева и агрессии как угрозы существованию человека, когда "агрессивные проявления входят в состав возможных способов аффективной адаптации к окружающему" [67, С. 152] и приобретают форму более сложного целенаправленного поведения. В случае гиперфункции этого уровня возрастает потребность в драматизации отношений с миром и, следовательно, склонность к ссорам, конфликтам, агрессивным высказываниям.

Наконец, при гипофункции уровня эмоционального контроля, "отвечающего за разрешение сложных этологических задач организации жизни индивида в обществе" [67, С. 25], налаживание эмоционального взаимодействия с другими людьми, формирование умения сопереживать другому человеку, наблюдается ослабление влияния социальной приемлемости, правильности форм поведения. Это, в свою очередь, тоже приводит к вербальной агрессии, которая начинает восприниматься ребенком как адекватная и допустимая ответная реакция (например, на замечание) или как оправданная и целесообразная речевая тактика (например, в ситуации спора, дискуссии).

• Результаты общего анализа причин речевой агрессии представим в виде следующей схемы (может быть предложено как самостоятельное задание).

Рассматривая причины возникновения и проявления речевой агрессии, необходимо учитывать значительную сложность и неоднозначность этой проблемы, поскольку количественное многообразие и качественное своеобразие речевых ситуаций, отмеченных агрессией, определяют конкретные, характерные для каждой отдельной ситуации агрессивные мотивы и стимулы.

* Перечислите известные вам отрицательные чувства и эмоции. Какие из них, по вашему мнению, могут вызвать речевую агрессию в конкретных ситуациях общения? Проиллюстрируйте свои рассуждения жизненными примерами речевых ситуаций.

В конкретных ситуациях общения вербальная агрессия возникает в тех случаях, когда говорящий (инициатор агрессии) испытывает потребность в эмоциональной разрядке – выражении негативных эмоций и чувств, снятии психологического напряжения, достижении катарсиса (тема 1).

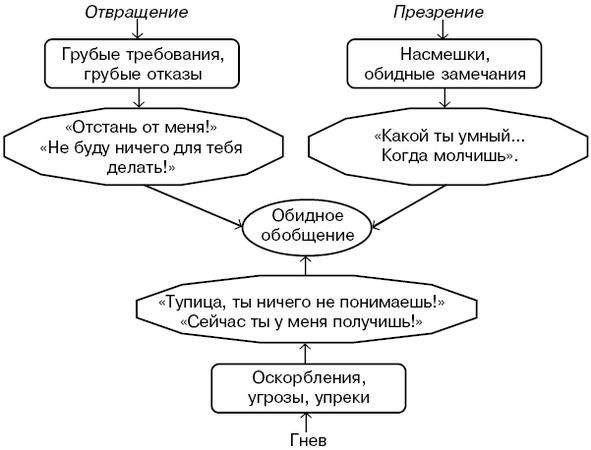

Ученые установили, что к таким эмоциям относятся прежде всего гнев, отвращение и презрение, которые получили специальное название – "триада враждебности".

Однако понятие "отрицательные эмоции", конечно, не ограничивается "враждебной триадой". Обидные высказывания могут возникать в речи человека, который испытывает обиду, разочарование, возмущение, уныние и другие отрицательные чувства и эмоции.

• Рассмотрите схему "Триада враждебности". Расскажите по ней о частных причинах проявления вербальной агрессии в конкретных ситуациях общения. Дополните схему своими примерами.

Последствия речевой агрессии

* Подумайте, чем может быть опасна вербальная агрессия? К чему приводит обидное общение? Неужели грубое слово иногда может иметь более серьезные последствия, чем физическое действие, применение силы?

Сама постановка данной проблемы возможна и необходима в двух аспектах: общесоциальном (вербальная агрессия как общественное явление) и собственно коммуникативном (вербальная агрессия как явление речи).

Как мы уже установили, в современном обществе речевая агрессия оценивается как менее деструктивная и лишь "фиктивно" опасная, нежели агрессия физическая. Между тем брань, грубость, обидные высказывания, словесное давление часто могут восприниматься даже более болезненно, чем физическое воздействие (толкнуть, ударить).

Кроме того, вербальная агрессия создает негативную модель поведения человека в целом и тем самым является основой более сильного и, соответственно, социально неприемлемого поведения – агрессии физической. Иными словами, "укрепившись в допустимости агрессии вербальной, человек может распространить эту модель на другие сферы жизни, требующие, по его мнению, уже физической агрессии" [10, С. 64].

Другая проблема заключается в том, что очень часто в обыденной жизни агрессия слова не осознается общественным сознанием как абсолютно неприемлемая и действительно опасная. В связи с этим данное понятие заменяется неоправданно смягченными либо вовсе искаженными определениями: "речевая несдержанность", "резкость выражений" и т. п.