Красноречивы в этом отношении данные используемых слова-рей. Так, если в ДСЛ полные формы вообще отсутствуют, то в "Словаре говоров Соликамского района Пермской области" О. П. Беляевой приводятся только два прилагательных, имеющих полные формы, и в СРГСУ и в СРНГ все словарные статьи, посвященные прилагательным с во-, хотя и открываются полными формами в качестве заглавных (ср. даже искусственные вовеликий, – ая, -ое [СРНГ 1969: 4, 328], и вомалый, – ая, -ое [СРНГ 1970: 5, 89], иллюстрируют их употребление в абсолютном большинстве случаев краткими формами. При этом во всем наличном материале нет ни одной (!) полной формы женского и среднего рода и ни одной (!) полной формы множественного числа.

Одни из этих фактов могут отчасти объясняться случайностями отбора материала в условиях полевых записей, другие могут быть отчасти связаны с характерным для севернорусских говоров явлением стяжения гласных в полных формах. Однако всего комплекса отмеченных фактов и стоящих за ними закономерностей объяснить только этими двумя причинами нельзя. Объяснение следует искать прежде всего в особенностях происхождения прилагательных с во– как вторичных, исторически поздних форм отнаречного образования (см. об этом в работе [Пеньковский 1974: 146–150], а также в наст. изд., с. 151–152), в особенностях их семантики, связанных с выражением значения избыточности степени качества (см. об этом в работе [Пеньковский 1973-а: 76–84], а также в наст. изд. с. 121–131), и в специфике их синтаксического употребления, ограниченного предикативной функцией.

В особую категорию следует, по-видимому, выделить образования на во-, функционирующие в качестве сказуемого в так называемых двусоставных несогласованных предложениях. Они представлены здесь двумя типами форм:

а) формы на во-… -о: Квас ишшо вопресно, а скоро укиснет; Юбка вослабко; Суп немного восолоно (С. 151); Трава-то уж восухо; Сапоги-то вотесно ему (С. 152) и т. п.;

б) формы на во-… -ь: Горох-то у нас вокись. Ветл. Костром., 1922 [СРНГ 1970: 5, 35]; Хлеб-то у вас восырь (там же. С. 153); …если возелень рожь, помешкам маленько. Соликамск. [СГСП 1973: 80] и др.

Признавая такие конструкции двусоставными, исследователи до сих пор расходятся в понимании категориальной сущности входящих в их состав предикативных слов. И если одни квалифицируют их как наречия (см., например, [СРГСУ 1964: 1, 83]), то другие считают их неизменяемыми прилагательными (см.: [СГСП 1973: 80]), а третьи вообще уклоняются от ответа на этот вопрос, ограничиваясь указанием на синтаксическую функцию слова (см.: [СРНГ 1970: 5, 161, 160, 164 и др. ]).

Не решая сейчас этой проблемы – она заслуживает специального обсуждения, – следует указать только на один принципиально важный вывод, вытекающий из самого факта существования вo-образований такой сложной, двойственной природы: наличие их делает невозможным однозначное определение категориальной сущности всех форм на во-… -о, выступающих в качестве сказуемого при подлежащем, выраженном существительными и субстантиватами среднего рода. Так, в предложениях: Белье во-волгло ишо; Вогорько пифцо-то; Вовелико пальто; Вогрубо сено (С. 148); Платье-то водлинно ей; Все водорого в городе; Платье-то вожелто; Тесто вокисло (С. 149) и мн. др. под. – формы на во-… -о могут рассматриваться как краткие формы среднего рода (именно так и квалифицируются они во всех словарях), но с неменьшим основанием могут считаться и неизменяемыми слова-ми (наречиями? прилагательными?) в предикативной функции. Они не допускают, таким образом, однозначной категориальной интерпретации. То же самое характеризует, конечно, и формы на во-… -ь, если они соотносятся с прилагательными, имеющими основу на мягкий согласный или шипящий (типа синий, рыжий), и выступают в функции сказуемого при подлежащем, выраженном существительными мужского рода. Ср.: – Гляко, конь-то какой рыжий! – Ну какой он рыжий? Так только ворыж(ь) маненько (Тобольск, 1955, из записей В. Ф. Киприянова).

Как показывают имеющиеся материалы, формы на во– исполь-зуются не только в качестве именной части самостоятельного предиката, но и во вторично-предикативной функции в усложненном предложении. Ср.: 1. Хлеб nocaдuлa вожарко. Сухой Лог Свердл. (С. 149); Я вожарко посадила, надо было ишо охолодить, а я поторопилась и вожарко посадила. Исет. Тюмен. (СРГСУ. Т. 1. С. 86) – Я посадила хлеб, когда в печи было еще вожарко. 2. Да, наверно, вомягко я вытащила курицу из печи. Коркино Туринск. (С. 150) – Рано я вытащила курицу из печи: она уже вомягко. Или: Поздно я вытащила курицу из печи: она уже вомягко. 3. Вожирно не люблю ись. Сухой Лог Свердл. (С. 149); Когда зеленой хлеб, возелено жнешь. Липовск. Туринск. (там же).

Естественно, что в условиях вторичной предикации, при сжатии контекста и изменении окружения, значение предикативного признака, выражаемое формами на во-, подвергается большим или меньшим изменениям. Изменения эти сказываются прежде всего, по-видимому, на степени предикативности, не приводя, однако, к полному ее устранению и, в зависимости от особенностей конкретного порядка слов, конкретной сочетаемости и т. п., вызывая осложнение первоначального и в той или иной степени уже ослабленного значения предикативного признака адвербиальным, субстантивным или тем и другим значением одновременно. При этом предикативные формы на во– не становятся непредикативными наречиями, и квалификация таких форм как обычных наречий (а именно так, и притом в тех же самых примерах, они подаются в СРГСУ и СРНГ) представляется недостаточно оправданной. Такой подход неизбежно упрощает их семантическую структуру и невольно искажает их связи внутри предложения (ср.: [Золотова 1973: 275]).

Особо должны быть выделены те случаи, где формы на во– употреблены в высказываниях метаязыкового характера, истолковывающих значение этих форм, объясняющих особенности их употребления и порожденных как раз ради такого истолкования и объяснения. Ср.: Хорошо выбелено, мытой пол, постирано хорошо, дак "вобело" говорят. Шипицыно Махн. Свердл. (С. 148); Вомарко – это когда слегка замарано. Пышма Сухолож. Свердл. (С. 150); Восветло – это время, колда уже рассветат (С. 151); Хто говорит "больно крепко", хто "вокрепко". Фоминское Махн. Свердл. (С. 150) и мн. др.

Поскольку в естественных условиях внутреннего общения носителей диалекта их речевая деятельность в норме подобных высказываний не порождает, можно полагать, что они обязаны своим возникновением специфической ситуации ответа на вопрос, исходящий от носителя иной языковой (resp. диалектной) системы. Очевидно, что в случаях, подобных приведенным выше, ответ по преимуществу или даже исключительно сосредоточивается на значении слова. По существу толкуется лишь основа слова, тогда как грамматические показатели и, следовательно, стоящая за ними грамматическая природа слова оказываются в глубокой тени. Они не только не проясняются, но, напротив, предстают перед исследователями еще менее определенными, чем в естественной жизни этих слов. Поэтому самый вопрос о грамматической природе форм на во– в тех специфических условиях, которые создаются для них в обсуждаемых высказываниях, оказывается не вполне корректным. В лексикографической практике это обстоятельство не всегда должным образом учитывается.

Приложение

Краткие тезисы о происхождении во-образований

1 Если исходить из этимологической версии М Фасмера, то рассмотренные выше восточнославянские формы степеней качества с приставкой во– можно было бы соотнести с зап. – сл. и ю. – сл. (с. – хорв.) образованиями типа с. – хорв. одуг, чеш. obdlouhý, obdloužný, слвц. obdlžny, н. – луж. hóbdlujki, в. – луж. wobdlź, ст. – польск. obdlużny 'продолговатый' и, возводя эти последние вслед за 0.11. Трубачовым [Трубачов 1963:154–172] к прасл. *obdlьg-,предполагать, что мы имеем здесь дело с одним из древнейших праславянских словообразовательных диалектизмов.

2. Однако, как показал Ф. П. Филин, чтобы обосновать эту гипотезу, необходимо: 1) объяснить, почему на восточнославянской террритории не сохранилось ни одного примера с об-, воб-, как это имеет место в других славянских языках; 2) доказать, что в во– начальный согласный является протетическим, и сопоставить ареал во– с ареалом [б]: [о]; 3) объяснить постоянность ударения на во– в отличие от других славянских языков; 4) найти следы подобных образований в говорах исконных восточнославянских территорий и в древнерусской письменности.

2.3. Указывая, что отсутствие соответствующих данных существенно ослабляет позиции этой теории, Ф. П. Филин склонялся к тому, чтобы осторожно поддержать ее, и, может быть, потому прежде всего, что "в значениях приставки в-, во-, хорошо известной во всех славянских языках, нет ничего такого, что могло бы послужить основанием для образования во– плюс качественное прилагательное или наречие, означающего разные степени качества, обозначенного в основе слова".

3.0. Однако такие основания, по-видимому, все же имеются, и, чтобы выявить их, констатируем вначале некоторые общие положения.

3.1. Отметим прежде всего, что совмещение значений, которые определяются обычно как значения ослабления и значение усиления степени качества, выраженного производящей основой, – явление типичное для славянских форм степеней качества, представляющее собой яркий пример так называемой "регулярной полисемии", в данном случае энантиосемического характера.

3.2. Отметим также, что именно приставки используются в славянских языках как основное средство образования простых форм степеней качества (в отличие от форм субъективной оценки, представляющих обычно суффиксальные образования), причем вовлечен в эту сферу почти весь набор славянских приставок. По разным славянским языкам и диалектам исключения различны, но единичны во всех случаях.

3.3. Перенесенные в абстрактный мир признаков и качеств, эти приставки абстрагируют свои конкретно-физические, по преимуществу пространственные, значения, и, нейтрализуя различия между ними, легко синонимизируются. При этом большая их часть обнаруживает способность к энантиосемическому совмещению полярных значений. Приставки типа русских раз– и пере– со специализированным значением высокой степеникачества оказываются в этом кругу также единичными.

3.4. Существенно важно также и то, что те же самые приставки используются в славянских языках в качестве основного или дополнительного средства образования форм степеней сравнения. Ср. болг. по-висок, по-голям, по-хубав и т. п., русск. повыше ‘несколько выше, немного выше’ и ‘как можно более высоко’, с одной стороны и блр. пдсуха ‘суховато’, укр. подовгий, потонкий ‘довольно длинный’ ‘довольно тонкий’ и т. п., русский постыдный, подавно (ср. диал. давно ‘то же’), диал. победный ‘несчастный’, поблудный ‘блудливый’, один-поёдный ‘один-единственный’ и т. п.

4.0. Приставка во– (< вь-) по своим особенностям и возможностям не противоречит ни одному из сформулированных выше положений.

4.1. Первичное пространственное ее значение таково, что вполне допускает возможность соответствующего абстрагирующего переосмысления: значение ‘неполноты, ослабления качества’ легко может быть выведено из значения ‘движения в сторону данного качества’. Ср.: "Некоторые гильзы были стреляные, темные с прозеленью. Зато остальные – новенькие, золотистого, переходящего в оранжевость цвета" (Ю. Казаков. Долгие крики). Аналогичное развитие можно предположить и для постулированных этимологией Фасмера – Трубачова образований с приставкой об-, где значение ‘неполноты, ослабления степени качества’ легко выводится из значения ‘вокруг, около →рядом, возле’ (ср. сохранение исходного значения у наречия-предлога около еще в языке пушкинской эпохи). При благоприятных фонетических условиях (развитие протетического [в] в приставке об-, о– и укрепление вокализованного варианта приставки въ > во-) и при совпадении их ареалов эти два типа образований могли совпасть.

4.2.2. Соответствие между приставками в– и воз– / вз– обнаруживается и в русском глагольном словообразовании. Ср. диалектные с-в-р. и, в частности, владимирские вдремнуть, въерошить, вкипеть, невлюбить, вмахнуть, впотеть и др. Ср.: Моркофь-то я ковда пъсадила, а она некак не фходит, да и у других тоже ешшо не вошла (с. Красный Куст Судогодского р-на Влади-мирской области).

5.0. Факты, приведенные в 4.2., хотя и не закрывают вполне этимологию Фасмера – Трубачова для рассматриваемых нами форм с приставкой во-, построенных по модели во-…-о, во-…-ый (вокрасно, вокрасный), но заставляют считать ее недостаточно убедительной, укрепляя мысль об исконности приставки во– в их составе.

6. 0. Поиски дополнительных аргументов в пользу этого предположения обращают нашу мысль к образованиям типа восырь, вохолодь. Представленные в общем списке форм степеней качества с приставкой во– лишь единичными примерами, они, как можно предполагать, имеют исключительно важное значение для понимания генезиса всей этой группы образований.

6.1. Возникшие в результате категориальной трансформации предложно-падежных сочетаний, включающих формы вин. пад. ед.ч. существительных *сырь, *холодь (ср. еще просырь, прохолодь, проголодь, просинь, проседь, прозелень и др., откуда далее наречия типа впроголодь, впрохолодь и т. п.) образования типа восырь ‘сыровато’, ‘сыроватый’, вохолодь ‘холодновато’, ‘прохладно’ свидетельствуют о том, что мы имеем здесь дело со значением движения в сторону данного качества, откуда логично выводится значение невысокой степени, неполноты, ослабления степени качества, связанное с предметным представлением и выражением качественного признака. Ср.: "…красный цвет поспешаловки не любит. Переборщишь – в холод уйдет, в густоту. Недоборщишь – в розовый ударится…." (Б. Васильев. Не стреляйте в белых лебедей…); "…кожа его отдавала в синеву…." (Б. Полевой. Силуэты); "…лицо его в желтизну бросило" (В. Ивин, Л. Осадчук. Обманчивая внешность); "… .темный, в коричневу, норвежский сыр" (Ю. Нагибин. Сентиментальное путешествие) и т. п.

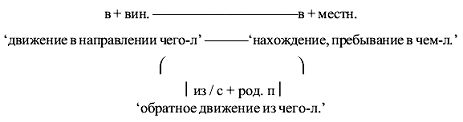

6.2. Если исходить из такого рода фактов (а их можно было бы неограниченно умножить) и предположить, что они представляют именно ту семантическую модель, которая определила генезис интересующих нас форм, то можно будет рассматривать приставку во– в их составе как точное соответствие предлога в / во в его пространственном значении как члена определенной предложно-падежной системы:

Эта элементарная трехчленная схема (‘куда – где – откуда’), определяя стандартное выражение предметных "физических" пространственных отношений (в Москву – в Москве – из Москвы), легко переносится на другие – не "физические" пространства, будь то "пространство" социальных или профессиональных групп (пойти в летчики – быть в летчиках – уйти /уволиться / быть уволенным из летчиков) или – метафорически – ролевое "пространство" природных классов тех или иных объектов (овца попала в волки, чижик был зачислен в соловьи) и др. – см. об этом в работе [Золотова 1985].

6. 3. Таково же и "пространство качественных и – прежде всего – цветовых признаков и степеней качества", обслуживаемое всеми членами этой системы.

Для первого ее члена – это наречия и несклоняемые прилагательные рассматриваемой нами группы типа восине ‘синевато’ ‘синеватый’, вокрасно ‘красновато’, ‘красноватый’ и т. п.

Для второго ее члена – это широко распространенные в др-р. и старорусском языке конструкции типа върыже бурь, каря въ буре и т. п.

Для третьего – обычные при выражении оттенков цвета наречно-адъективные образования типа избура-красный, исчерна-серый и т. п. или с обратным расположением их компонентов типа др-р. красный