Известно, что вопрос звукового состава слова решается принципиально различно с точки зрения "языка" и "речи". В первом случае мы имеем дело со структурой, которой безразлична физическая природа реально осуществляемого сигнала, и поэтому такие явления, как, например, редукция, будут интересовать лишь исследователя речевого аспекта. В связи со сказанным возникают, в частности, вопросы о природе отгадываемости текста и о распределении информации в слове. При этом выясняется, что контекстная письменная и устная речь не знают ровного распределения информации в слове. Экспериментальные данные для русской речи (анализировалась информационная нагрузка слова "хорошо" в контексте) показали, что в письменной речи "информация целиком сконцентрирована в первой половине слова, в то время как вторая его половина оказывается избыточной", в устной же "информационно нагруженным оказывается конец слова, опирающийся (155) на ударный слог. Начало слова [х Λ р] оказывается в этом случае избыточным". Таким образом, в речевом потоке, сегментируемом на слова, семантическая нагрузка распределяется весьма неравномерно.

Специфика поэтического текста, в частности, состоит и в том, что неструктурные, свойственные речи, а не языку, элементы приобретают в нем структурный характер. В результате не все звуковые элементы стиха оказываются одинаково нагруженными семантически. Одни из них семантически редуцируются, другие подчеркиваются, вступая в различные оппозиционные соотношения. Однако поэтическая структура не просто возводит речь в ранг языка, придавая неструктурным элементам характер структурных. Она решительно меняет соотношение степени информативности элементов внутри речи: те из них, которые в нехудожественном сообщении избыточны, в стихе могут стать семантически нагруженными. Семантически бедные элементы речи (например, конец слова в письменном тексте) в особом структурном положении (например, при появлении рифмы, которая - явление письменной поэзии и архаическому фольклору неизвестна) получают несвойственную им информационную нагруженность. Отсюда еще одна важная особенность поэзии. Поэтическая речь не является письменной, как полагали сторонники буквенной филологии. Но это и не устная речь, как считали сторонники фонетического метода. Поэтическая структура современной поэзии, в отличие от фольклора, - отношение устного текста к письменному, устный на фоне письменного. Поэтому, в частности, графическая природа текста отнюдь не безразлична для его понимания.

Проблема метрического уровня стиховой структуры

Ритмико-метрическая сторона стиха традиционно считается его важнейшим признаком: до сих пор это основная и наиболее разработанная область стиховедческих штудий.

Выше мы старались показать, что определенная - весьма значительная - доля художественного эффекта поэтической речи в том, что относится за счет ритма, но ему не принадлежит. Ритм - метр выступает в значительной мере лишь как средство сегментации текста на единицы, меньшие, чем слово.

Из сказанного не вытекает, разумеется, что метрическая структура стиха не имеет собственного значения. Однако вопрос об этом значении остается весьма затуманенным.

Говоря о значении ритма, следует разграничивать две стороны вопроса.

Первая: метр как построение данного текста в связи с определенной словесно-семантической тканью. В этом случае метр не знак, а средство построения знака. Он "режет" текст и участвует в образовании семантических (156) оппозиций, о чем речь шла выше, то есть является средством образования той специфической смысловой структуры, которая и составляет сущность стиха.

Вторая сторона вопроса состоит в создании отвлеченных ритмических схем, которые могут быть получены в результате абстракции системы ударений и пауз. Она-то обычно и привлекает стиховедов. Подобная система тоже реальна - она существует в сознании поэта и его слушателей. Однако природа ее иная, чем это обычно полагают. И здесь мы снова в нашем изложении сталкиваемся с внетекстовыми связями.

Для того чтобы предлагаемый слушателю текст воспринимался как поэзия, то есть чтобы слушатель воспринимал все избыточное в обычной речи как смыслоразличительное и улавливал ту сложную ткань возвращений и сопротивопоставлений, которая специфична поэзии (вернее, в разной степени - всякому художественному тексту), ему необходимо знать, что перед ним не обычная, а художественная, поэтическая речь. Он должен получить на этот счет определенный сигнал, который обусловит соответствующее восприятие.

Система подобных сигналов весьма разветвлена. На ранней стадии словесного искусства в нее войдут и специфическая обстановка исполнения (ср. табу на рассказывание сказок днем), поэтический ритуал зачинов, фантастика сюжетов, особый стиль поэтической речи и "необычное" ее произношение (декламация). Все это сигнализирует слушателю, что предлагаемый текст должен восприниматься как художественно построенный, то есть "вдвинутый" в определенную идеальную структуру и существующий лишь в отношении к ней.

Но ритм - сигнал о принадлежности воспринимаемого текста не только к "поэзии как таковой". Он проясняет не только те грани поэтической речи, которые раскрываются оппозициями "поэзия - проза" и "поэзия - нехудожественный текст".

Внетекстовым связям полностью принадлежат и семантические ассоциации, вызываемые теми или иными конкретными размерами. В силу разнообразных причин определенный размер связывается с жанром, фиксированным кругом тем и лексики. Возникает свойственный ему в данной поэтической традиции "экспрессивный ореол" (выражение В. В. Виноградова, сходное содержание А. Н. Колмогоров вкладывает в термин "образ ритма"). Кирилл Тарановский в работе "О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики" заключает: "Отметим, что стихотворный ритм, хотя он и лишен автономного значения, все же является носителем определенной информации, воспринимаемой вне когнетивного плана".

Названная работа К. Тарановского блестяще подтверждает положение о том, что семантическое истолкование ритмики принадлежит внетекстовым отношениям. Прослеживая историю русского пятистопного хорея, автор показывает, как складывается интонационно-семантическая его характеристика (в основном под влиянием лермонтовского употребления этого стиха). (157)

Как внутритекстовая структура, размер выполняет основную функцию: членит текст на сегменты - стихи и суб- и суперстиховые отрезки. Членение текста на отрезки, уравненные в ритмическом отношении, создает между ними отношение эквивалентности (стих эквивалентен стиху, стопа - стопе). Неповторяющиеся элементы эквивалентных частей текста (например, семантические) становятся смысловыми дифференциаторами.

Однако в тех случаях, когда на фоне метрической константы возникает возможность ритмических "фигур", ритмическое членение оказывается способным выполнять двойную функцию: уподобления семантически несходных отрезков текста (членение на эквивалентные куски) и расподобления их (членение на ритмические варианты). Возможность прибегать в пределах одной и той же метрической системы к различным ритмическим подсистемам и разная вероятность употребления каждой из них создают возможность дополнительных упорядоченностей, которые в конкретных текстовых построениях тем или иным образом семантизируются.

Множественность и взаимная пересеченность этих упорядоченностей приводит к тому, что закономерное и предсказуемое на одном уровне выступает как нарушение закономерности и снижающее предсказуемость - на другом. Так и на ритмическом уровне возникает определенная "игра" упорядоченностей, создающая возможность высокой семантической насыщенности.

Приведем один пример, заимствованный из маргинальных помет А. Н. Колмогорова на рукописи статьи Вяч. Вс. Иванова "Ритмическое строение "Баллады о цирке" Межирова". А. Н. Колмогоров приводит примеры употребления редкой "пятой формы" (в терминологии К. Тарановского - "седьмой фигуры") четырехстопного ямба и заключает: "Более свободное употребление пятой формы в современной русской поэзии, по-видимому, начато Пастернаком. В "Высокой болезни":

И по водопроводной сети…

За железнодорожный корпус,

Под железнодорожный мост…

Здесь во всех трех стихах побочное ударение на третьем, а не на втором или четвертом слоге! Много примеров форм с безударными первой и второй стопой в пятистопном ямбе в "Спекторском"".

Нельзя не заметить, что здесь выбор малоупотребительной (К. Таранов-ский отмечал, что в русской поэзии XVIII–XIX вв. эта форма практически не встречается) ритмической фигуры компенсирует подчеркнутую обыденность речи. Но одновременно лексическая обыденность, "антипоэтичность" фразеологизмов "водопроводная сеть" и "железнодорожный корпус" в поэзии не обыденна, а экзотична, и редкая (поэтому - неожиданная) ритмическая фигура под влиянием лексики также получает значение "антипоэтизма", передачи средствами стиха прозаической структуры речи. (158)

Однако ритмические варианты стихов могут в сознании поэта получать определенные самостоятельные эмоциональные характеристики, независимые от лексической "наполненности" стиха и создающие дополнительные семантические возможности. Это подтверждается наблюдаемым в черновых рукописях поэтов фактом полного изменения всей лексики стиха при сохранении в ряде случаев ритмической (порой очень редкой) фигуры.

Грамматические повторы в поэтическом тексте

Грамматическая структура текста, подобно фонологической и другим рассмотренным выше упорядоченностям, выполняет в поэтическом произведении дополнительные функции, решительно не свойственные ей вне литературы. Поэт, как правило, не может изменять норм грамматической организации текста. Однако из этого не следует еще, что грамматическая структура нейтральна в своей художественной функции.

С одной стороны, с точки зрения слушателя, тут срабатывает презумпция полной художественной значимости текста. Слушатель склонен считать все элементы произведения искусства результатом умышленных действий поэта, поскольку знает о присутствии в них некоторого умысла, но не знает еще, в чем этот умысел состоит.

С другой - с точки зрения автора, в силу языковой избыточности, всегда имеется возможность определенного выбора между теми или иными формами грамматического выражения для адекватного семантического содержания.

Значение грамматических повторов двояко. Во-первых, возникает ощутимая дополнительная организованность текста, который оказывается пронизанным эквивалентными или антитетичными грамматическими позициями. Как ясно показал Р. О. Якобсон, изучение художественной функции грамматических категорий равнозначно в определенных отношениях игре геометрических структур в пространственных видах искусства. Если представление о том, что эстетическое в тексте монопольно закреплено за "образами", заставляет полагать, что лишь незначительный слой произведения является художественно организованным, то раскрытие эстетической функции грамматической структуры позволяет увидеть всю толщу текста как эстетически активную. Грамматические повторы, подобно фонологическим, сближают разнородные в неорганизованном художественном тексте лексические единицы в сопротивопоставленные группы, распределяя их по колонкам синонимов или антонимов.

Во-вторых, грамматические повторы выводят определенные грамматические элементы текста из состояния языковой автоматизации: они начинают (159) привлекать внимание. А поскольку все заметное в художественном тексте неизбежно воспринимается как осмысленное, несущее определенную семантическую нагрузку, то и выделенные грамматические элементы с неизбежностью семантизируются. Приписываемая им семантика может нести информацию об определенных отношениях, близких к реляционным связям грамматики. Так, система глагольных времен часто организует темпоральную сторону художественной картины мира, категории числа включаются в оппозиции типов "единичное, уникальное - множественное" и т. п. В этом случае между грамматической структурой текста и ее семантической интерпретацией складывается система безусловных связей иконического типа. Однако нередко имеет место и другой случай: грамматическая структура задает отношение между сегментами текста, а интерпретация этих отношений определяется ее соотнесенностью с другими подклассами общей художественной системы и ее организацией в целом.

Проиллюстрируем это положение одним примером: рассмотрим глагольные формы, встречающиеся в тексте стихотворения В. А. Жуковского на смерть Пушкина.

<А. С. Пушкин>

1. Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе

2. Руки свои опустив. Голову тихо склоня,

3. Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем

4. Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза,

5. Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,

6. Что выражалось на нем, - в жизни такого

7. Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья

8. Пламень на нем; не сиял острый ум;

9. Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью

10. Было объято оно: мнилося мне, что ему

11. В этот миг предстояло как будто какое виденье,

12. Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: что видишь?

Построение глагольных форм в этом тексте отличается такой последовательностью, что предположить случайность здесь невозможно. Глагольные противопоставления проведены по двум линиям: "личные формы - безличные формы". Так, стихи 1–2 являются двумя отчетливо параллельными конструкциями личного и активного характера:

Он лежал - опустив руки.

Я стоял - склоня голову.

Они вводят два субъектно-объектных центра текста ("он - я") в их сопротивопоставлении (параллелизм грамматических форм выделяет семантическое различие характеристик "лежал - стоял"). Стихи 3–4 дают противопоставление: антитеза "я - он" получает параллель в оппозиции "актив - пассив":

"Я"

стоял, смотря в глаза - (160)

"Он"

были закрыты глаза.

Стихи 5–6 дают пассив для обоих семантических центров, противостоя стихам 1–3.

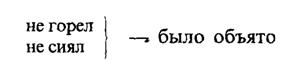

"Мы не видали" в стихе 7 открывает новую группу глагольных форм (в 7 - 10). С одной стороны, активная форма глагола дана с отрицанием "не", а с другой - замена "я" на "мы" придает категории лица оттенок обобщенности, выступая в данном контексте как среднее между личными и безличными конструкциями. Стихи 7 - 10 дают антитезу:

Противопоставление осуществляется по линии "актив - пассив". Но это противопоставление имеет иной характер, чем в начале стихотворения, благодаря тому, что действие в левом члене оппозиции дано с отрицанием как нереальное. Активу приписывается качество нереализованности, а пассиву - реализованности. Стихи 10–12 начинают новый отрезок, построенный на нагнетании безличных форм глагола: "мнилося мне" - "предстояло ему". В паре "Что-то сбывалось над ним" - "спросить мне хотелось" левый член формально не является безличным. Однако Жуковский воспринимал пассивную форму (в сочетании с неопределенным местоимением "что-то") как адекватную безличной, что отчетливо видно из всей конструкции этой части текста.

Заключительное "что видишь?" снова возвращает нас к активным и личным глагольным формам начала стихотворения, но с заменой оппозиции "я - он" на "я - ты" и повествовательной интонации на вопросительную.

Таким образом, мы получаем некоторое совершенно бесспорное членение текста на сегменты, различно организованные в отношении глагольных групп. Какая же грамматическая семантика активизируется подобным членением? Вначале субъект и объект поэтического мира ("я - он") наделены признаками личными и активными, затем личными и пассивными и, наконец, безличными.

Конечно, в общеязыковом употреблении, в котором использование тех или иных глагольных категорий упорядочено относительно грамматики и не упорядочено (или не обязательно упорядочено) относительно семантики (одну и ту же систему значений можно передать в пределах одного или нескольких языков различными способами), те же глагольные категории могли бы восприниматься как полностью формальные. Так, в предложении: "Было принято решение действовать энергично" - пассивная конструкция не создает значения пассивности. Иное дело в поэтическом тексте. Но и здесь мы имеем дело со вторичным явлением - семантизацией формальной структуры. Се-мантизация эта (ср. аналогичные факты так называемой народной этимологии) может идти путями более общими, "естественными" для всего коллектива, пользующегося данным языком. Таково осмысление признаков грамматического рода как пола, актива - пассива как активности - пассивности и т. д. Однако в подобном вторичном осмыслении всегда присутствует и окказиональный элемент, создаваемый в данном тексте. (161)

Упорядоченность грамматических категорий создает для них презумпцию осмысленности - мы знаем, что у них есть семантическое значение. Но каково это значение, мы узнаем лишь из конструкции данного текста. Всегда остается известный структурный резерв и на чисто индивидуальное истолкование.

И в разбираемом нами тексте грамматическая упорядоченность семантизируется двумя способами: за счет "естественной" интерпретации категории "актив - пассив", "личные формы - безличные формы" и в связи с другими конструктивными уровнями данного текста.

Большое значение для интерпретации семантики грамматических форм имеет лексика текста.

1. Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе

2. Руки свои опустив; голову тихо склоня,

3. Долго стоял я над ним…

Грамматическая конструкция дает осмысление этих стихов в противопоставлении пассивным и безличным построениям. "Я" и "он" выступают здесь как два субъекта в двух параллельных предложениях. Им приписаны одинаковые с точки зрения грамматической формы предикаты (личные и активные); категория глагольного времени в стихотворении не значима, так как весь текст выдержан в одном прошедшем, за исключением последнего стиха, о котором речь будет идти особо; Однако переход к анализу на лексическом уровне позволяет сделать ряд уточнений.

"Он" и "я" не только уравниваются, но и противопоставляются. Прежде всего, следует отметить своеобразный синтаксический палиндром: