Генезис кличек обусловлен действием ряда факторов, среди которых, прежде всего, следует выделить укоренившуюся в русском народе традицию именовать инородцев прозвищами. Лица из криминальной среды строго руководствуются данным установлением. Расовая принадлежность, национальность индивида преступного мира являются безусловным основанием для присвоения ему весьма определенного прозвища. "Косоглазый", "хохол", "жид", "малайка", "кавказец" – вот далеко не исчерпывающий перечень кличек, культивируемых в среде отверженных. В чем, как нетрудно заметить, они весьма солидарны с большинством русского населения.

Происхождение кличек также связано с характерологическими особенностями личности. В любом замкнутом социуме издавна принято присваивать клички лицам, обладающим какими-либо выраженными физическими недостатками, особенной наружностью или своеобразным характером ("хромой", "лютый", "горбатый" и др.). Кроме того, прозвища могут быть производными от имени или фамилии лица, к примеру: Кузнецов – "Кузя", Иванов – "Иван", Сайфутдинов – "Сайфуша".

Исключительная роль принадлежит кличкам, обусловленным субкультурой принадлежностью, статусом лица в групповой иерархии, спецификой преступной деятельности. Именно в подобных кличках подчас находят отражение криминальные ценности и нормы. При этом они выполняют несколько взаимосвязанных функций: заменяют фамилии, закрепляют статус в групповой иерархии, служат устным средством деперсонализации (путем наделения оскорбительным прозвищем) или же персонализации личности (путем присвоения престижной клички).

Не следует забывать и защитную функцию кличек, когда средством ухода от преследования правоохранительных органов нередко выступало сокрытие подлинной фамилии кличкой или же ее неоднократная замена.

Обозначенные в исследовании элементы субкультуры, служащие одним и тем же антиобщественным целям и идеалам, поддерживают друг друга, образуя прочную цепочку искаженных ценностных ориентаций, сильную своеобразной цельностью. Их антисоциальная сущность вытекает из содержания и функциональной реализации, она проявляется в том, что оказывает доминирующее влияние на формирование особой личности привычного правонарушителя.

Очевидно, любая личность складывается в процессе ее жизнедеятельности в социальных группах и на основе природных задатков. В связи с этим криминологов издавна интересовало, как ближайшее окружение человека (микросреда) детерминирует его преступное поведение и образ жизни. Серьезные научные разработки в этом направлении проведены Ю. М. Антоняном, И. И. Карпецом, Н. С. Лейкиной, В. Ф. Пирожковым, С. В. Познышевым, Г. Ф. Хохряковым, И. В. Шмаровым и др. Они доказали: типические особенности, различия типов личности преступника коренятся в особенностях структуры отношений, субъектом которых является данная личность, в специфике ее противоправной деятельности. Сходства и различия в положении правонарушителей порождают целую систему индивидуального асоциального сознания, а стало быть, и систему типов личностей с отклоняющимся поведением.

Субкультурная (экзогенная) личность от всех прочих правонарушителей отличается комплексной деформацией ценностно-нормативной сферы. Объяснение этому надлежит искать в особенностях десоциализации личности, которая складывается в своеобразной среде, где культивируются ценности, прямо противоположные общепринятым в обществе.

Процесс десоциализации человека включает усвоение им идей, установок, предрассудков, взглядов на жизнь и ценностей, существующих в группе. К этому следует добавить, что его индивидуальный криминальный опыт дополняется опытом его окружения.

Отсюда, важнейшей чертой такой личности является наличие у нее антиобщественных убеждений, интересов, потребностей, отрицательного отношения к существующим нормам морали и права. Конечно, подобные черты могут быть и у иных лиц, но указанные качества у различных людей различны по своему набору, направленности и устойчивости. Для личности привычного правонарушителя характерно то, что эти качества составляют ее социальную сущность, предопределяют ее статус, функции, нравственные характеристики. Поведение таких людей в значительной степени определяется криминогенно заряженными идеями и системой искаженных ценностных ориентаций окружения.

Таким образом, на основе проведенного анализа исследуемого явления и имеющейся на этот счет литературы можно сделать вывод, что криминальная субкультура представляет собой своеобразную межличностную связь привычных правонарушителей в относительно замкнутой среде, основанную на системе искаженных ценностных ориентаций, языке-жаргоне, знаках-символах, которые выступают регулятивными установлениями, принципами, представлениями, правилами и внешними атрибутами совместной противоправной деятельности и антиобщественного образа жизни.

Искаженные ценностные ориентации стабилизируют в группе асоциальный образ жизни и соответствующую линию поведения, вызывают у ее членов чувство неприятия истинно гуманных ценностей общества. Названные факторы не могут не влиять на формирование специфичных свойств личности привычного правонарушителя.

§ 3. Классификация криминальных подкультур в обществе

Классификация необходима в любом деле, в любой отрасли знаний. Классификация – это практическое распределение явлений, материалов или понятий в какой-либо сфере деятельности, области знаний на части, классы, категории, группы, подгруппы, виды по определенным отличительным признакам. Классификация в научных исследованиях не является самоцелью. Она осуществляется в целях расширения познания определенных свойств, признаков, черт исследуемого предмета. Научно обоснованная классификация субкультурных отношений позволит, на наш взгляд, уяснить механизм функционирования различных по своей противоправной ориентации криминальных групп. Изучение преступности и преступников методом отобранных по признаку неформальной принадлежности групп позволит дать им четкую криминологическую характеристику.

Обозначенное направление исследования, безусловно, имеет и чисто практическое значение для деятельности правоохранительных органов.

Классификация субкультурных отношений, как и любая классификация, возможна по разным основаниям (признакам), в разных аспектах, с разными целями.

Очевидно, что все отношения в обществе можно разделить на позитивные, т. е. соответствующие его нравственным устоям и способствующие социальному прогрессу, и негативные, как противостоящие нравственным отношениям и сдерживающие, тормозящие социальный прогресс, так и активно им противоборствующие (антиобщественные, криминальные).

В свою очередь, субкультуру преступного мира принято подразделять на общую, характерную для всех преступных элементов независимо от криминальной направленности субъекта, и производные от нее подкультуры, характерные для определенной категории таких лиц и их групп.

Общая субкультура включает в себя базовые искаженные ценностные ориентации правонарушителей, выработанные ими в ходе многовековой истории преступности. Данное утверждение основывается на том, что преступная деятельность группировок, независимо от ее направленности, имеет общие черты, характерные только для нее. Во-первых, группы преступников, как правило, действуют тайно от окружающих, во-вторых, они всегда находятся в состоянии противоборства с обществом и правоохранительными органами, в-третьих, в них и в любой замкнутой среде индивидов всегда существует проблема межличностных отношений, обусловленных общими психологическими закономерностями.

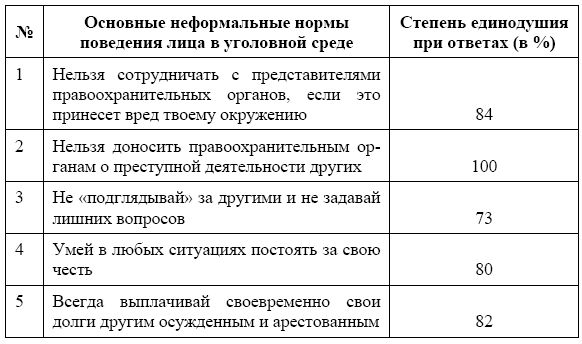

Кроме того, о наличии в уголовной среде единых установлений, принципов поведения, языка-жаргона, символов-татуировок и иных элементов субкультуры свидетельствуют многочисленные исследования, а также результаты проведенного интервьюирования. Перед респондентами (осужденными и арестованными) было поставлено три вопроса: "Существуют ли в среде лиц, совершивших преступления, незыблемые правила, своеобразный единый "кодекс" поведения преступника? Что является наиболее скверным, что вы могли бы сделать с вашей точки зрения как осужденного (арестованного)? Что является наиболее скверным, что могли бы вы сделать с точки зрения других осужденных (арестованных)?", 90 % опрашиваемых на первый вопрос ответили утвердительно, остальные результаты опроса приводятся ниже (см. табл. 2).

Полученные результаты вполне подтверждают сказанное выше о наличии общей криминальной субкультуры. Стоит заметить, что подобные естественные правила поведения криминальных элементов существуют в уголовной среде различных стран, т. е. носят своеобразный интернациональный характер.

Таблица 2

Дальнейшему рассмотрению вопроса о классификации субкультур, следует предпослать в интересах более глубокого их исследования краткий анализ криминологической классификации групповой преступности. Последняя является предметом из криминологических учений и, по сути, определяет носителей особых неформальных отношений.

Ведущие отечественные и зарубежные криминологи подразделяют преступность (в том числе и ее организованные формы) на различные виды и группы в зависимости от ее носителей и сфер проявления следующим образом: политическая преступность, экономическая преступность и связанная с бизнесом мошенническая деятельность, преступность традиционных уголовников, уличная преступность.

Делинквентная подкультура чаще развивается в низших слоях общества, т. е. в группах людей, оторванных от обычных позитивных ценностей, поэтому субкультурные отношения, как правило, отсутствуют или проявляются фрагментарно в первых двух видах преступности. Например, в ряде организованных криминальных формирований, действующих в системе государственных и частных предприятий, чаще называемых "криминальными структурами теневой экономики", могут культивироваться отдельные базовые правила преступного мира (красть у государства можно, нельзя доносить правоохранительным органам о преступной деятельности, обманывай других, но не людей своего окружения), но собственной системой ценностных ориентаций они не обладают.

Итак, носителями своеобразных отношений выступают группы и отдельные представители традиционной уголовной и уличной преступности. Названная преступность, в свою очередь, также многолика, поэтому она и представляет интерес для настоящего исследования. В основу ее классификации целесообразно положить два взаимосвязанных признака – направленность криминальной деятельности и соответствующий ей антиобщественный образ жизни правонарушителей. Отсюда, сообразуясь с основными направлениями преступной деятельности различных криминальных образований, можно определить основных носителей корпоративных подкультур в обществе. К ним, на наш взгляд, следует отнести: сообщество "авторитетов" уголовной среды ("воров в законе" и их сподвижников); традиционные территориальные криминальные группировки; преступные группы, действующие в сфере наркобизнеса; хулиганствующие уличные группировки несовершеннолетних и лиц молодежного возраста.

На первое место из названных образований целесообразно поставить сообщество "авторитетов" уголовной среды. Участники таких групп объединяются по признаку приобретенного криминального статуса, их противоправная групповая линия проведения, как правило, обусловлена общей субкультурой преступного мира и особыми корпоративными принципами, обычаями, традициями. От всех прочих неформальных образований они отличаются разрывом всех общественных связей, высоким преступным профессионализмом, устойчивостью межличностных отношений, а также многофункциональной противоправной деятельностью, которая детерминирована их "законами" и не ограничивается какой-либо территорией. Особая неформальная роль принадлежит им в местах лишения свободы.

Тесно с "воровским сообществом" по криминальному ремеслу связаны традиционные преступные группировки. К ним относятся самые разные уголовные формирования. Члены таких группировок объединяются для совершения вымогательств, краж, грабежей, разбойных нападений. Вместе с тем подобные образования берут под свой контроль и определенные территории (город, район, поселок, рынок, дороги и пр.), где они извлекают часть дохода у лиц, занимающихся кооперативной, коммерческой и индивидуальнотрудовой деятельностью (на западный манер их стали называть рэкетирами). Сегодня можно констатировать, что в России нет ни одного региона, где бы ни проявлялась их криминальная деятельность. Об этом свидетельствует проведенный нами опрос представителей оперативных отделов по борьбе с организованной преступностью, экономической преступностью и уголовного розыска Республики Башкортостан, Саратовской и Свердловской областей, который показал, что все центральные рынки в больших городах указанных субъектов Федерации контролируются со стороны названных групп. Между ними постоянно происходят конфликты по поводу сфер влияния и соблюдения "этических" принципов. Обозначенные неформальные группировки, с одной стороны, нередко входят в противоречия с "воровским сообществом", с другой стороны, продуцируют будущих авторитетов уголовной среды.

Особое место в исследуемых отношениях занимают уличные неформальные группировки несовершеннолетних и лиц молодежного возраста. Уличные драки, унижения имеют собственные социальные корни, которые уходят в вековые обычаи местничества и иные противоречия. Иерархические молодежные образования существовали издавна. В них всегда культивировались драки – соперничества по типу "улица на улицу", а также коллективные насилия или вымогательства в отношении лиц, зашедших на чужую территорию.

В последние годы отдельные такие группировки несовершеннолетних приобретали все более криминальные черты, свойственные традиционной уголовной среде взрослых (замкнутость группы, иерархическая подчиненность соответственно личностному статусу каждого члена, наличие неформальных норм поведения и прочих атрибутов субкультуры, обладание своей территорией влияния, где группировки осуществляют вымогательства, грабежи, разбойные нападения и другие деяния). Подобного рода субкультурные группировки, судя по исследованиям и публикациям, имеются в Москве, Казани, Волгограде, Саратове, Салавате и других городах. Эти группировки оказывают крайне негативное влияние на социальные процессы в регионах, их существование во многом определяет морально-психологический климат среди молодежи.

Своеобразие субкультуры рассматриваемых образований основывается на эмоционально-психологических особенностях личности подростков и склонности "младших" подражать "старшим".

Немаловажная роль в структуре криминальных отношений принадлежит организованным устойчивым формированиям, действующим в сфере наркобизнеса. В практике преступной деятельности утвердилась разветвленная сеть группировок, специализирующихся на высеве, сборе, переработке, изготовлении и сбыте наркосодержащих культур (веществ). В состав таких ассоциаций входят группы лиц, занимающиеся производством, транспортировкой, переработкой сырья и сбытом наркотиков, а также организацией притонов по их потреблению. Подобные устойчивые объединения правонарушителей обладают и своей своеобразной системой искаженных ценностных ориентаций. Среда наркоманов отличается ярко выраженным коллективизмом и складывается из групп потребителей, объединяющихся на основе возрастных признаков, приверженности к тому или иному наркотику, территориальности и некоторых других обстоятельств.

Приведенный нами перечень криминальных подкультур, выделяемых по критерию преступной деятельности не является исчерпывающим. По наблюдениям практических работников и ученых, особыми корпоративными ценностными ориентациями обладают: группы проституток и лиц, извлекающих материальный доход от их деятельности; организованные группировки, осуществляющие контрабандные операции, и тесно связанные с ними преступные образования, специализирующиеся на незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов; криминальные группы по осуществлению массового браконьерства и др. Кроме того, в обществе существует значительное количество подкультур без выраженной криминальной ориентации.