В системе "литература" нетрудно заметить присутствие двух связанных общим для них элементом "произведение", а потому лишь относительно автономных подсистем "автор – произведение" и "произведение – читатель". В этих подсистемах существуют отношения (1) "автор – произведение" и (2) "произведение – читатель", а также отношение отношений (1) и (2), вытекающее из того, что в отношениях (1) и (2) есть общий для них член отношения "произведение". Отношение отношений (1) и (2) отражает наличие в системе "литература" корреляции, частным случаем которой является функция. Отношение (1) "автор – произведение" при этом может выступать в роли независимой переменной, функцией от которой окажется отношение (2) "произведение – читатель". В описанной Гегелем системе "искусство" гомеостатичность, которая характерна для больших систем, "заслоняет" присутствие в ней стохастической (вероятностной) причинности. То же самое можно заметить относительно системы "литература", в которой корреляционный анализ позволяет обнаружить воздействие случайных факторов, осложняющих отношение между отношениями (1) и (2).

Корман Борис Осипович

(1922–1983) – историк и теоретик литературы. Б.О. Корман разработал концепцию целостности литературного произведения, создал оригинальную теорию автора, разграничив понятия биографического автора и автора концепированного, биографического читателя и читателя как идеального адресата. В работе "О целостности литературного произведения Б.О. Корман писал: "Реально-биографический автор (писатель) создает с помощью воображения, отбора и переработки жизненного материала автора как носителя концепции произведения. Инобытием такого автора является весь художественный феномен, который предполагает идеального, заданного, концепированного читателя. Процесс восприятия есть процесс превращения реального читателя в читателя концепированного; в процессе формирования такого читателя принимают участие все уровни художественного произведения, все формы выражения авторского сознания".

Литература:

Корман Б.О. Лирика Н.А. Некрасова. – Воронеж, 1964.

Корман Б.О. Избранные труды по теории и истории литературы. – Ижевск, 1992.

Поскольку отношение (1) зафиксировано в тексте произведения, то текст является одновременно и "материей" произведения, и носителем программы функционирования системы "литература", содержащей указания читателю и корректирующей поведение системы, на основе обратных связей. Необходимость в авторских указаниях на принадлежность произведения к художественной литературе обусловлена спецификой словесного искусства. Дело в том, что, в отличие от других видов искусства, где в роли указаний на художественность произведений выступает материал, которым оперирует автор произведения, литература как художественная, так и нехудожественная, использует в качестве материала один и тот же естественный язык. Поэтому писатели прибегают к разным видам указаний, из которых самым простым самым распространенным является подзаголовок с названием литературного жанра или его разновидности (повесть, рассказ, роман, поэма или исторический роман, фантастическая повесть и т. п.).

Инвариант программы функционирования системы "литература" описал, не ставя перед собой такой задачи, Б.О. Корман, которого интересовала проблема целостности литературного произведения: "Процесс восприятия произведения реальным, биографическим читателем есть процесс формирования читателя как элемента эстетической реальности. В этом акте созидания концепированного читателя принимают участие все уровни литературного произведения. Так, прямооценочная точка зрения "навязывает читателю открыто выраженное представление о норме. Пространственная точка зрения заставляет читателя видеть то и только то, что видит субъект сознания. Она определяет его положение в пространстве, расстояние от объекта и направление взгляда. То же (с соответствующими изменениями) можно сказать и о временной точке зрения. Двойственный характер говорящего во фразеологической точке зрения предполагает и двойственный характер предлагаемой читателю позиции. С одной стороны, читатель совмещается с говорящим, принимая не только его пространственно-временную, но и оценочно-идеологическую позицию. С другой стороны, ему дана возможность возвыситься над говорящим, дистанцироваться от него и превратить его в объект. Чем в большей степени реализуется вторая возможность, тем в большей степени приближается реальный читатель к читателю, постулируемому текстом. Следовательно, степень обязательности позиции (степень ее навязанности), предлагаемой текстом, различна для каждой из точек зрения.

Наибольшей она является для прямо-оценочной, наименьшей – для фразеологической".

Вячеслав Семенович Стёпин – академик РАН, автор трудов по философии, методологии науки и философской антропологии. В работе "Синергетика и системный анализ" B.C. Стёпин отмечает вклад Гегеля в разработку категориального аппарата исторически развивающихся систем. В монографии "Теоретическое знание" автор определяет самоорганизацию, включающую в себя самострук-турирование, саморегуляцию, самовоспроизведение, "…как процесс, который приводит к образованию новых структур".

Литература:

Стёпин B.C. Философская антропология и философия науки. – М., 1992.

Стёпин B.C. Теоретическое знание. – М., 1999.

Очевидно, что программа функционирования литературного произведения, как и ее инвариант в системе "литература", могут быть описаны различными способами. Дело здесь, однако, не в способах описания программ, а в их существовании и в роли, которую они играют в судьбе системы "литература".

Если рассматривать "действие программы саморегуляции как цели, обеспечивающей воспроизводство системы", то можно подойти к пониманию проблемы системного качества литературы как сохраняемого "блоком управления" свойства целого, внутри которого происходит преобразование свойств составляющих это целое частей. Когда писатель создает текст, содержащий описание вымышленного мира, и снабжает его программой, обеспечивающей восприятие этого мира в качестве художественного изображения, а читатель преклоняется перед этим изображением, текст, не переставая быть носителем информации, становится литературным произведением. При этом не менее конкретное лицо – читатель, открывший для себя художественность текста и преклоняющийся перед нею, предстает как ценитель литературного произведения. И эта ситуация может повторяться при каждом новом акте рецепции.

Упомянутая выше типология функционирования текста была построена Ю.М. Лотманом на основе учета отношения отношений (1) и (2). Случай, когда писатель создает текст как произведение искусства и читатель воспринимает его так же, как и случай, когда "нехудожественный текст, созданный автором, воспринимается читателем как нехудожественный", – это проявления однозначного соответствия отношения (2) отношению (1). Случаи же, обозначенные Ю.М. Лотманом как второй и третий, требуют отдельного рассмотрения. Здесь необходимо вспомнить, что корреляция может быть более или менее тесной. В нашем случае это означает, что зависимость отношения (2) от отношения (1) может быть более или менее ясно выраженной. При этом число, показывающее степень тесноты корреляции, коэффициент корреляции, заключено между -1 и 1. В "целевых" системах, к числу которых относится система "литература", коэффициент корреляции стремится от -1 к 1, никогда не достигая, однако, значения 1.

Это позволяет утверждать, что существует тенденция к верному пониманию указаний автора на принадлежность художественного текста к литературе и справедливой оценке читателем литературного произведения и что эта тенденция проявляется тем яснее, чем шире оказывается круг читателей и чем дольше оно функционирует. Из этого следует, что если писатель создает текст не как произведение искусства, то такой текст имеет меньше шансов на то, чтобы в процессе функционирования оказаться отнесенным к числу художественных текстов, чем текст, который создавался как художественный, и, напротив, у художественного текста оказывается меньше шансов на то, чтобы остаться причисленным к нехудожественным текстам, чем у текста, который был создан автором как нехудожественный.

Если учесть, что свойства системы "литература" соответствуют классу больших саморегулирующихся систем, то литературу можно было бы определить как одну из систем, составляющих этот класс. Однако такой вывод был бы преждевременным, потому что саморегулирующиеся системы представляют собой только "устойчивые состояния еще более сложной целостности" – саморазвивающихся систем. Поэтому литературу представляется возможным определить как большую саморегулирующуюся систему, которая состоит из соединенных прямыми и обратными связями элементов – автор, произведение и читатель – и обладает способностью к саморазвитию.

Вопросы к теме

1. В чем состоит специфика "художественной литературы"?

2. Одинаков ли состав "художественной литературы" в разные эпохи?

3. Понимание системы "искусство" у Гегеля содержит указание на прямые и обратные связи. Как характеризует философ обратную связь?

4. Каким образом в системе "литература" возникает новое системное качество?

5. В чем заключается программа функционирования системы "литература"?

Литература по теме

1. Гегель. Эстетика: В 4 т. – М., 1968–1973.

2. Кормам Б.О. Литературоведческие термины по проблеме автора. – Ижевск, 1982.

3. Курдюмов С.П., Князева Е.Н. Структуры будущего: синергетика как методологическая основа футурологии // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в искусстве. – М., 2002.

4. Стёпин B.C. Синергетика и системный анализ // Синергетическая парадигма. Когнитивно-коммуникативные стратегии современного научного познания. – М., 2004.

5. Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. М., 1985.

6. Хакен Г. Информация и самоорганизация. – М., 1991.

Тема 2 Система "Литература"

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система, коммуникация, системные принципы, прямые и обратные связи, интегративное свойство, экстралитературная реальность, традиция, материальный и идеальный аспекты системы, текст, художественное произведение, концепированный автор, концепированный читатель

Термин "система" происходит от греческого слова systema – целое, составленное из частей, соединение. Система – это "совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную целостность, единство". В соответствии с таким представлением о системе сложился понятийный аппарат, который лег в основу системных принципов, в том или ином виде присутствующих в работах по проблемам межкультурной коммуникации, культурологии и теории литературы. К числу системных принципов относятся:

1. Целостность – "…принципиальная несводимость свойств системы к сумме составляющих ее элементов" и невыводимость свойств целого из свойств отдельного элемента.

2. Зависимость каждого элемента, свойства и отношения системы от его места, функций внутри целого.

3. Структурность – возможность описания системы через установление ее структуры, т. е. сети связей и отношений, обусловленность поведения системы не столько поведением ее отдельных элементов, сколько свойствами ее структуры.

4. Взаимозависимости системы и среды. Система формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь при этом активным ведущим компонентом взаимодействия.

5. Иерархичность. Каждый компонент системы в свою очередь может рассматриваться как система, а исследуемая в данном случае система представляет собой один из компонентов более широкой системы.

6. Множественность описания каждой системы. В силу принципиальной сложности каждой системы ее адекватное познание требует построения множества различных моделей, каждая из которых описывает лишь определенный аспект системы.

Уже отмечалось, что предположение о том, что искусство являет собой систему, Гегель дал еще в XIX веке. Он отметил, что "искусство распадается на произведение, имеющее характер внешнего, обыденного наличного бытия – на субъект, его продуцирующий, и на субъект, его созерцающий и перед ним преклоняющийся".

Немецкий философ гениально предугадал необходимость наличия в системе прямых и обратных связей. Система "искусство" у Гегеля выглядит так: 1) субъект продуцирующий (автор), 2) произведение, имеющее характер внешнего, обыденного, наличного бытия, 3) субъект, его созерцающий и перед ним преклоняющийся.

Идея Гегеля может быть выражена схемой:

Субъект продуцирующий ↔ произведение ↔ субъект созерцающий и преклоняющийся.

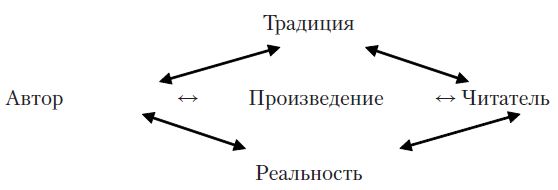

Система "литература" может быть представлена так:

Центральное положение произведения чрезвычайно существенно: именно произведение является средоточием связей и отношений между автором и читателем.

В схеме наряду с основной триадой (автор ↔ произведение ↔ читатель) присутствуют культурная традиция и экстралитературная реальность. Они являются ее разверткой, окружающей средой, с которой происходит обмен информацией и энергией.

Винер Норберт (Wiener, 1884–1964) – основоположник кибернетики и математической теории связи. Н. Винер исходит из того, что "кибернетика" (греч. Kybernetes – "рулевой", "кормчий") как наука об управлении и связи противостоит возрастанию энтропии. Под "энтропией" при этом понимается тенденция природы "…к нарушению организованного и разрушению имеющего смысл".

Н. Винер – создатель концепции "обратной связи" в коммуникативных системах "человек ↔ человек (общество)", "человек (общество) ↔ машина". Действие прямых и обратных связей в системе "литература" преобразует "текст", содержащий конкретную информацию, в художественное произведение.

Литература:

Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. – М., 1958.

Винер Н. Творец и робот. – М., 1966.

В системе различают прямые и обратные связи, выделяя при этом два вида обратных связей – положительные и отрицательные.

Обратная связь (feed back), которую Норберт Винер называет положительной, усиливает функционирование системы, а обратная связь, которая ослабляет функционирование системы, – отрицательной. Положительная обратная связь, как правило, ведет к неустойчивой работе системы, тогда как отрицательная обратная связь стабилизирует функционирование системы. В текстах современного сербского писателя М. Павича активно "работает" положительная обратная связь, придающая осознанную неустойчивость системе. Так, например, в соответствии с игровыми правилами постмодернизма автор "Хазарского словаря" создает произведение-ресторан, где каждый читатель-посетитель "составляет меню по своему вкусу". Об этом характерном примере положительной обратной связи, придающей программную неустойчивость системе, остроумно писал швейцарский критик Андре Клавель.

Присутствие в системе "литература" прямой связи, идущей от автора через произведение литературы к читателю, и обратной связи, идущей от читателя через произведение к автору, создает возможность для саморегуляции системы "литература". Система "литература" обладает интегративным свойством. Интегративное свойство – это способность системы выступать в качестве целого по отношению к ее частям.

Предложенное описание системы "литература" сходно со схемами, отображающими процесс литературной коммуникации, хотя они и не тождественны. Поскольку понятие коммуникации пришло в литературоведение из теории информации, где оно означает процесс передачи информации от одной системы к другой, финалом этого процесса считается использование полученного сообщения. В языковой и литературной коммуникации его завершением для специалиста-филолога является интерпретация текста. В рецептивной эстетике результат видят в процессе превращения текста в художественное произведение благодаря конкретному акту коммуникации. Обратная связь между элементами "автор – произведение" и "читатель – произведение" лежит за пределами передачи информации, а потому ее не фиксирует ни литературная коммуникация, ни рецептивная эстетика. Термин "коммуникация" (от лат. communicatio) обозначает общение, обмен мыслями, сведениями, эмоциями.

Коммуникативную цепь обозначают схемой:

Отправитель → Сообщение → Получатель

Автор → Текст → Читатель