Сюжетно-композиционная и словесная организация драматического текста

Говоря о сущности драматического произведения, не будем пытаться представить его в виде логической модели, ибо она будет выглядеть как усеченная модель эпического произведения, поскольку эти два типа произведений во многом сходны, хотя имеют отличия друг от друга. Драматическое произведение, когда мы его читаем, представляет собой словесный текст, который составляет литературную основу сценария, предназначенного для создания спектакля, в осуществлении которого примут участие режиссер, актеры, гримеры, декораторы, звукооформители и т. п. Это значит, что литературный текст, состоящий из диалогов, монологов и реплик героев будет восполнен жестами и движениями актеров (мимика и пантомима), их костюмами, декорациями и т. д. Следовательно, анализ сценического представления – это область не только литературоведа, но и театроведа. Однако указанные особенности не препятствуют чтению, пониманию и анализу драматического произведения как литературного явления.

В отличие от эпического в драматическом произведении нет повествователя, который ведет рассказ о героях и событиях, случающихся с ними, временами предоставляя слово и самим героям. Иными словами, в драме нет явного посредника между автором и читателем. Здесь персонажи действуют как бы самостоятельно, вступая в словесное общение друг с другом. Поэтому драматический текст представляет собой сплошную цепь диалогов, монологов и реплик действующих лиц. Из высказываний героев, вступающих в общение или находящихся в какой-то момент в одиночестве, и складывается действие. Именно из реплик героев зритель-читатель узнает о приезде Раневской, а из слов Лопахина – об окончательной судьбе сада. В этих случаях персонаж как бы заменяет повествователя. Это одна из функций героев пьесы. Что касается интерьера, пейзажа, портрета, то и такие детали могут возникать в высказываниях персонажей. Так, Чацкий неоднократно говорит, как выглядит Софья, обращая внимание на ее красоту; Кулигин много раз повторяет, какие мрачные дома и заборы в городе Калинове и как хороши виды на Волгу. В доме Турбиных нередко звучит мысль о красоте Елены и уюте, создаваемом кремовыми шторами, роялем, музыкой, даже в грустные моменты жизни. Словом, предметно-описательные детали очень часто обнаруживаются в ходе общения персонажей и обмена впечатлениями.

Драматург, выполняя роль повествователя, иногда сообщает перед началом акта или сцены о месте действия: на берегу Волги ("Гроза"), в гостиной или у парадной лестницы ("Горе от ума"), в гостинице или в доме городничего ("Ревизор"). Автор может набросать портрет персонажа, но Городничие и Фамусовы в разных спектаклях бывали и толстыми, и худыми, и высокими, и низкорослыми – это зависит от внешности актера, исполняющего роль. Такие заметки автора называются ремарками и составляют один из компонентов рамочного текста, наряду с заглавием, подзаголовком, прологом и т. п. (Введение в литературоведение, 2006, 103). Но и они не всегда присутствуют в тексте, а главное, очень часто игнорируются режиссерами-постановщиками.

Основной чертой, сближающей структуру драматического и эпического произведений является наличие сюжета. При этом типы сюжета или принципы организации действия в драматических и эпических произведениях имеют немало общего, однако драматический сюжет обладает некоторыми особенностями.

1. Сюжетное действие в драматическом произведении ограничено рамками трех – пяти актов или действий, и, следовательно, не может быть чрезмерно растянутым. На заре становления драмы, особенно в ХVIII в. это обстоятельство породило теорию трех единств – места, времени, действия. С развитием драматургии это правило отпало, т. е. перестало соблюдаться. Воссоздаваемые события могут отстоять друг от друга во времени и пространстве (уже в "Ревизоре", а затем в "Грозе" и "Бесприданнице" встречи персонажей происходят в разных местах города, хотя не очень разнесены во времени; в "Чайке" между встречами героев в третьем и четвертом действиях проходит два года), но само сценическое действие всегда должно укладываться во время, отведенное спектаклю.

2. Драматическое действие, будучи компактным и рассчитанным на кратковременное восприятие зрителя, требует особого напряжения, а напряжение создается за счет конфликта.

3. Конфликты могут быть разными и не всегда очевидными. Поэтому принцип организации действия, степень его напряженности тоже не всегда одинаковы. С этим, в частности, связано наличие или отсутствие завязки и развязки в сюжете драматического произведения. Но главная функция конфликта – стимулировать развитие действия, поскольку в нем реализуются противоречия между героями, в жизни одного героя или какого-то круга людей.

В одних случаях толчком к развитию действия являются противоречия между героями, обнаруживающиеся в лично-семейной, служебной, общественной сферах жизни. Так, Шекспировский Гамлет, узнав о причине смерти отца, решает отомстить виновным, но у него возникают сомнения и размышления, благодаря чему внешний конфликт и вытекающие отсюда действия сочетаются с внутренним конфликтом в его сознании, а все это подогревается мыслями о неблагополучии в окружающем мире, "Датском государстве". Разные мотивы образуют цепочку событий, скрепленных причинно-временными отношениями и завершающихся вполне очевидной развязкой.

Подобный тип сюжета присутствует во многих произведениях XIX в., в том числе в драмах А.Н. Островского. Конфликт в драме "Гроза" основан на противоречиях в семье Кабановых: это нелюбовь Катерины к Тихону неприязнь хозяйки дома Марфы Игнатьевны ко всему новому, ее деспотичное поведение, а также незаконная любовь Катерины к Борису, заранее обреченная и потому порождающая внутренние метания героини. Все это разворачивается на фоне общей атмосферы в городе, которую Кулигин определяет как удушающую и не допускающую никакой свободы в поведении людей, что и приводит к трагической развязке. Такой тип сюжета характерен для произведений собственно драматического и трагического плана.

В жанрах комедийного типа в ходе развития действия тоже нередко преобладает причинно-временная последовательность, но она мотивируется противоречиями другого рода, например, противоречиями в состоянии общественной среды, которые обнаруживаются благодаря неожиданному стечению обстоятельств, образуя клубок событий с завязкой и развязкой. Пример тому – "Ревизор" Гоголя, в основе действия которого лежит ошибка, порожденная страхом чиновников при получении известия о возможном приезде ревизора. На почве общего самообмана происходит нагромождение нелепых поступков, завершающихся столь же нелепой концовкой. В такого рода пьесах доминирует причинно-временной принцип организации действия.

Со временем этот принцип начинает уступать место собственно временному или хроникальному принципу организации действия, в результате чего рождается новый тип драматургических произведений, которые связаны с именами Ибсена, Шоу, Чехова, а затем ряда драматургов ХХ в.

Весьма репрезентативный пример – пьеса Чехова "Вишневый сад". В нем нет концентрации внимания на двух-трех героях: Раневская и Лопахин весьма условно могут быть названы главными героями. Между ними не идет борьба за судьбу сада. Поэтому здесь нет явной завязки, как и развязки. Преобладает временная связь между эпизодами: они не вытекают один из другого, а как бы примыкают один к другому на основе хронологической последовательности. Причиной такого строения сюжета оказывается иной тип конфликта, чем в названных выше произведениях, и иное соотношение действующих лиц. В действии участвуют несколько фактически равнозначных персонажей, в судьбе которых, как правило, не происходит заметных изменений. В пьесе преобладают локальные противоречия. Например, Варя ждет предложения от Лопахина и не дожидается. Симеонов-Пищик мучается отсутствием денег и у всех просит в долг, подозревая, что никто не даст ему их. Бедная Шарлотта чувствует себя одинокой, ненужной, заброшенной в чужой мир. Неглупый Петя по существу не находит себе места, за что получает прозвание "недотепа". О забытом Фирсе и говорить нечего. Даже Гаев и Аня присутствуют лишь как родственники Любови Андреевны и не оказывают влияния на ход действия. Словом, все персонажи – одинокие люди, чуждые друг другу, лишенные надежд на будущее. Противоречия, питающие дисгармонию их внутренней жизни, не лежат на поверхности, но их наличие создает общую драматическую атмосферу, в которую порой врываются редкие комические, сентиментальные, иногда и романтические ноты.

Подспудность этих противоречий рождает так называемый подтекст, или "подводное течение", которое поддерживает эмоциональное напряжение, как бы "заменяющее" энергетику столкновений и открытых противоречий между персонажами. Особенности такого типа сюжета и конфликта проявляются также в речи героев, особенно диалогах. В них не всегда присутствует единая мысль или тема: каждый персонаж думает и говорит о своем. Из общей атмосферы рождается ощущение, что никто из действующих лиц не способен стать спасителем "Вишневого сада". Сад же – это не только усадьба, продающаяся за долги, но и символ русской культуры, создававшейся веками при участии разных слоев общества. Не случайно этот сад, по словам Гаева, упоминается в энциклопедическом словаре. Некоторые из таких усадеб сохранились до наших дней, и мы подчас любуемся ими и радуемся тому, что создано предками, но в свое время их некому было сберечь и сохранить как культурную ценность.

Сходный тип сюжетно-композиционной организации просматривается в пьесе М. Горького "На дне" с семнадцатью персонажами. Четверо из них (хозяева ночлежки, Наталья и Пепел) связаны сложными отношениями, которые приводят их к трагическому финалу; остальные (Клещ, Анна, Настя, Квашня, Бубнов, Барон, Сатин, Актер) просто пребывают на территории ночлежки. И каждый, сознательно или неосознанно, переживает собственную драму, не зависящую от других, она заключается в полной неустроенности судьбы и завершается для Анны и Актера смертью. Появление Луки заставляет многих на время задуматься о своей жизни, но его приход, а потом и уход мало что меняют в их жизни. Сам же Лука, наделенный горьким опытом, наблюдательностью, некоторым запасом мыслей и сентенций, – в общем-то добрый, но далекий всем человек, не связанный с миром ночлежки.

Таким образом, и в этой пьесе нет единого конфликта, а есть совокупность противоречий, окрашивающих жизнь каждого персонажа и создающих напряженную атмосферу неустроенности, почти трагизма. Поэтому и сюжет, кроме нескольких эпизодов, связанных с ситуацией в семье Костылевых, состоит из сцен, внешне статичных, заполненных привычными беседами и стычками обитателей ночлежки, в сознании которых, возможно, временами ощущается какое-то брожение, но сколько-нибудь серьезных изменений не происходит. Конечно и здесь есть начало и конец действия, но они не адекватны понятиям и завязки, и развязки.

В драматических сочинениях ХХ в. существует еще один, очень характерный тип сюжета. Это, например, "Дни Турбиных" М. Булгакова. Драма, заключающаяся в отношениях Елены и ее мужа, не исчерпывает всего конфликта, потому что связана также и с атмосферой в городе Киеве. Атмосфера политических потрясений и катаклизмов определяла как судьбу отдельных лиц, так и судьбу этого города и этой страны. Участь героев пьесы (смерть старшего Турбина, ранение младшего, отказ Шервинского от чина адъютанта и поручика, исчезновение Тальберга, переживания Мышлаевского и Студзинского по поводу своего будущего) определена тем, что все они живут в период борьбы за власть разных политических сил на Украине, которая связана с общей революционной ситуацией в России в 1917–1919 гг. Таким образом, конфликты, определяющие движение событий и конкретные перемены в жизни Турбиных и их близких, таятся не только в личных отношениях, а в исторических событиях, породивших их страдания, переживания и драмы. Этим обусловлен и характер сюжета, который складывается из многочисленных эпизодов, большая часть которых демонстрируют состояние общества, а вместе с тем и личных судеб. Эпизоды следуют друг за другом в порядке временной последовательности, скрепленные конфликтом человека и мира. Мира, взбаламученного сначала Первой мировой войной, а затем Революцией и Гражданской войной.

В драме, как и в эпосе, может использоваться мотивный принцип композиции или организации действия. Он заключается в наличии разного рода повторов, способствующих сохранению и усилению эмоционального настроения и тем самым созданию целостного впечатления от происходящего. Особенно заметен этот принцип в пьесах Чехова, где он обнаруживается, например, в повторяющихся репликах сестер ("Три сестры"), очень значимых паузах, обозначенных автором, и других моментах.

При том, что каждое драматическое произведение конкретно и неповторимо, можно отметить некоторые общие особенности, присущие структуре драматического произведения вообще.

Лирическое произведение

Лирическое произведение принципиально отличается от эпического и драматического по своей структурной организации. Дело в том, что лирика воссоздает внутренний мир личности, т. е. мысли, чувства, эмоции, настроения, переживания, размышления, раздумья и другие формы субъективного мира человека. Иначе говоря, истинная природа лирики и ее своеобразие заключаются в передаче эмоционально-мыслительного состояния личности. Это качество можно назвать лирическим началом, или медитативностью. Но оно может проявляться и передаваться по-разному: непосредственно, в лирическом монологе или с включением в монолог, т. е. в лирическое высказывание предметно-изобразительных деталей, а порой с помощью самих деталей, призванных передать внутренне состояние конкретной личности. Такой личностью в первую очередь является сам поэт со своими мыслями и переживаниями, возникшими в связи с какими-то обстоятельствами его жизни. Не случайно исследователи творчества какого-то поэта стремятся выяснить, какие именно факты и обстоятельства его жизни (встречи, увлечения, путешествия) послужили поводом для создания того или иного произведения. Но даже переживание, родившееся на почве перипетий личной жизни, очень часто оказывается близким и понятным и другим людям. Это осознавали многие поэты, в том числе А.А. Ахматова, которая озаглавила одно из стихотворений "Многим", желая подчеркнуть свойственность своих мыслей и переживаний разным людям:

Я – голос ваш, жар вашего дыханья,

Я – отраженье вашего лица.

Напрасных крыл напрасны трепетанья, -

Ведь все равно я с вами до конца.

Обобщенность лирических высказываний нередко подчеркивается использованием местоимения "мы": "И ненавидим мы, и любим мы случайно…" или: "Мы ждем с томленьем упованья минуты вольности святой…". Это значит, что и в поэтических переживаниях есть характерность. Только, в отличие от эпоса и драмы, в лирике характерность обнаруживается не в действиях и поступках персонажей, а в мыслях, настроениях, размышлениях, переживаниях субъекта, которого называют лирическим героем, или лирическим субъектом. (О терминологических разногласиях по этому поводу см. в разделе "Родовые качества литературных произведений".) Как правило, настроения лирического субъекта часто близки автору. Но в лирическом произведении может передаваться настроение любой личности, в том числе не похожей на поэта и не тождественной ему, например:

Муж хлестал меня узорчатым,

Вдвое сложенным ремнем.

Для тебя в окошке створчатом

Я всю ночь сижу с огнем…

Или:

Подошла. Я волненья не выдал,

Равнодушно глядя в окно.

Села, словно фарфоровый идол,

В позе, выбранной ею давно.А. Ахматова

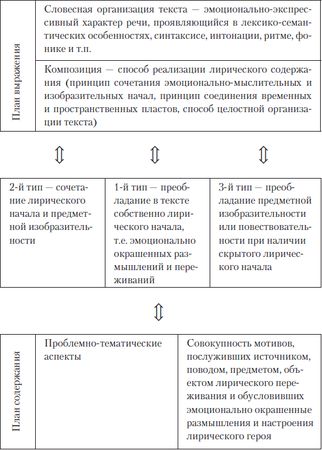

Структуру лирического произведения тоже можно представить в виде логической модели, которая помогает воспроизвести разные грани лирического текста и их соотношение между собой.

Логическая модель лирического произведения

В центре схемы указаны, условно говоря, три типа лирики. Под первым типом подразумевается тот тип лирических произведений, в которых лирическое (медитативное) начало предельно обнажено. Это значит, что без упоминания и изображения фактов, обстоятельств и прочих предметных деталей непосредственно передается эмоционально окрашенное размышление или состояние лирического героя:

Я жить хочу! Хочу печали

Любви и счастию назло;

Они мой ум избаловали

И слишком сгладили чело…М. Лермонтов

Другой вариант, условно названный вторым типом лирики, включает подавляющее большинство лирических произведений, в которых эмоциональные раздумья и переживания сочетаются с какими-то фактами, ставшими источником размышлений или эмоций. При этом разного рода факты и обстоятельства не излагаются подробно, а только называются, иногда подразумеваются, порождая мысли и эмоции лирического героя. В стихотворении "Смерть поэта" М.Ю. Лермонтова упоминаются многие обстоятельства, сопровождавшие гибель Пушкина (сплетни, злоба, недоброжелательство определенной части светского общества, одиночество поэта, его ревность, хладнокровие убийцы, его презрение к России, реакция света на стихи Лермонтова), но все они не развернуты в целостную картину и связаны не сюжетно, а лирически, т. е. объединены ходом мысли лирического субъекта. Нередко в стихотворении только одна строфа или даже строчка ("Когда волнуется желтеющая нива") обнаруживают лирическое начало. Бывает, что и такая строчка отсутствует – остается как бы изображение события, пейзажа, поступка и т. п. Тогда перед нами третий тип лирики, где изобразительные детали как бы заслоняют эмоциональные впечатления и высказывания.

Одной из вариаций третьего типа является пейзажная лирика. Когда пейзажная зарисовка пронизана иносказательностью и символикой, лирическое начало ощущается довольно четко:

Что ты клонишь над водами,

Ива, макушку свою?

И дрожащими листами,

Словно жадными устами,

Ловишь беглую струю?..

Хоть томится, хоть трепещет

Каждый лист твой под струей…

Но струя бежит и плещет,

И, на солнце нежась, блещет,

И смеется над тобой.Ф.И. Тютчев

Описание и олицетворение дерева (ивы) помогает передать настроение живого существа, скорее всего, девушки, ждущей отзвука или ответа на свои чувства, но встречающей холод, равнодушие и даже иронию.

В тех случаях, когда пейзажные или бытовые картины не имеют символического смысла, они сохраняют статус лирического текста в силу того, что настраивают читателя на восприятие не самих этих деталей и картин, а настроения, которое может быть выражено только одной строчкой или словесно никак не выражено. Показательно стихотворение Фета ("Это утро, радость эта, // Эта мощь и дня, и света"), которое содержит 18 строк, фиксирующих внешне видимые признаки весенней природы (птицы, воды, березы, мошки, пчелы), и завершается словами: "Это все – весна!", которые относятся к реальному состоянию природы, а еще больше – к настроению лирического героя.