Такие названия, как Волоколамск ("волок на Ламе"), Вышний Волочек ("небольшой волок на возвышенности"), Брянск (из Дьбрянъскъ, от дьбрь – "дебрь"), Смоленск (от смола), показывают лесные условия первоначальной жизни тамошних поселенцев и их занятия; такие названия, как Пермь, Муром, Чудское озеро, указывают на первичное пребывание на этих территориях финских племен: пермь, мурома, чудь, многие топонимические названия Германии оказываются в основе славянскими: Бранденбург (Brandenburg) из Бранный бор, Штеттин (Stettin) – ныне в Польше Щецин (Szczecin) из Щетин (ср. щетина), Штаргард (Stargard) – Старград, Данциг – ныне в Польше Гданьск (Gdansk) от годити – "ждать", ср. Гдыня (Gdynia) от того же корня, Дрезден (от корня [дрязг-], ср. Дрезна из Дрездна около Орехова–Зуева под Москвой).

В старых названиях районов и улиц Москвы встает реальная история слобод и дорог этого города: Кожевники, Сыромятники (кожевенные слободы); Сокольники (слобода, в которой жили сокольники; когда царь с боярами выезжал на охоту, то сокольники – дрессировщики соколов – подавали каждому из них на руку, на особое кольцо, сокола); Хамовники (ткацкая слобода; в прошлом ткачи назывались хамовники); Поварская улица, переулки: Хлебный, Столовый, Скатертный, Ножовый –это "поварской цех"; Мясницкая – район боен (мясники, торговавшие в лавках у Мясницких ворот, убивали скот около своих лавок, а отбросы сносили в находившиеся вблизи пруды, отчего последние в то время назывались не без основания Погаными; в 1703 г. пруды были очищены, убой скота и продажа мяса переведены в другие места, а пруды стали называться Чистыми – откуда становится понятным современное их название Чистые пруды); Остоженка (где по прибрежным лугам остожья стояли); Лесная (дорога в лесу); Палиха (если Палиха, то "где пал прошел", если же Полиха, то "где край поля был"); Тверская, Дмитровка, Смоленская показывают направление старых трактов на Тверь, Дмитров, Смоленск.

Разгадка нарицательного и первоначального смысла топонимических названий дает историку замечательный ключ к пониманию реальной судьбы народов, их перемещений и периодов владения теми или иными территориями.

Иное дело ономастика. Имена людей переходят от народа к народу, но носители этих имен не так долговечны, как реки, моря и города. Поэтому вопрос о разгадке нарицательного значения ономастики интересен для истории слов, для определения культурных влияний разных народов, а главное как факт вкуса и моды, что очень интересно в плане "истории нравов" и особенно при изучении языка художественной литературы.

Имена, даваемые новорожденным, конечно, не связаны с "нарицательным" значением этих слов–имен, и называющие своих детей родители обычно не знают, что Петр идет от греческого petros – "камень", Виктор –от латинского victor - "победитель", что Софья – от греческого sophia – "мудрость", Марина –латинское marina – "морская", Мария – еврейское "горькая", Матвей – еврейское "дар божий" и т. п.

Имена дают новорожденным чаще всего в силу традиции или моды; следуя традиции, в генеалогиях часто повторяются одни и те же имена, обычно в "шахматном порядке" – через одно: Адриан Алексеевич – Алексей Адрианович – опять Адриан Алексеевич и т. п. Или же появляются на основании моды новые имена.

Так, в начале XX в. в России пошла мода на "древнерусские имена" и появилось много Вадимов, Олегов, Игорей, Людмил и т. д.; с другой стороны, во втором десятилетии появилась тяга к "иностранным", "экзотическим", "шикарным" именам и появились Валентины, Тамары, Изабеллы.

Обе эти тенденции продолжались и в советское время, когда, с одной стороны, умножились Игори и Олеги, а с другой – Иваны переименовывались в Альфредов, а Матрены в Эвелин.

Наряду с этим в 20–е гг. XX в. появилась и иная тенденция: возникают "идеологические имена". Имена давали не в честь предков и семейных традиций, а в честь революционных героев, вождей, деятелей и событий (ср. имена Нинель, Ленина, Владлен, Ким, Идея, Октябрина и т. п.).

В 30–40–е гг. снова наметился возврат к "добрым старым" именам: новорожденных стали называть главным образом Машами и Наташами, Петями и Сережами.

Особый интерес представляет ономастика в языке художественной литературы, когда бывшее нарицательное значение может быть использовано характерологически. Имя и фамилия персонажа могут быть элементом его характеристики. Наиболее простой путь – это так называемые "говорящие фамилии", типичные для русской литературы XVIII в.: Честон, Милон, Стародум, что мало похоже на русские фамилии; Правдин, Скотинин, Простаковы – уже тоньше и реальнее; к первой разновидности следует отнести Скалозуба, ко второй – Молчалина, Тугоуховского, а также большинство имен и фамилий героев пьес Островского, как Аркадий Счастливцев ("из счастливой Аркадии") и Геннадий ("благородный") Несчастливцев, Лыняев, Беркутов, Гордей и Любим Торцовы (поставить на торец – поставить торчком), Африкан Коршунов, Byкол ("волк") Чугунов, Разлюляев, Градобоев, Глумов и т. п. В "Герое нашего времени" Лермонтова Печорин соответствует Онегину (по названиям рек, равно как и Сурин, Томский, Ленский, Нарумов), а восточное имя Бэла противопоставлено западному – княжна Мэри. У Достоевского не только Смердяков, Красоткин, Раскольников, Разумихин, Верховенский, Макар Девушкин, князь Мышкин, но и Карамазовы – "говорящие фамилии".

Стремление найти героине характерологическое имя привело Пушкина к имени Татьяна, что сам Пушкин объясняет:

Ее сестра звалась Татьяна…

Впервые именем таким

Страницы нежные романа

Мы своевольно освятим.

И что ж? оно приятно, звучно;

Но с ним, я знаю, неразлучно

Воспоминанье старины

Иль девичьей! Мы все должны

Признаться: вкуса очень мало

У нас и в наших именах

(Не говорим уж о стихах);

Нам просвещенье не пристало,

И нам досталось от него

Жеманство, - больше ничего.

"Жеманство" традиции требовало для героини имени типа Леоноры, Эльвиры, а Пушкин, подчеркивая "дьявольскую разницу" романа в стихах и поэмы, назвал свою героиню Татьяной.

Столкновение имен разной окраски может дать стилистический ключ к пониманию данного текста; так, например, рассказ Л. Леонова "Бурыга" начинается словами: "В Испании испанский граф жил. И было у него два сына: Рудольф и Ваня". Даже упоминание каких–либо имен может играть характерологическую роль; таковы, например, поиски "романтических" имен у Насти в пьесе "На дне" М. Горького: сегодня Рауль, завтра Гастон.

§ 8. Типы слов в языке

Чтобы определить круг вопросов, которыми следует заниматься в лексикологии, надо установить типы слов как элементов словарного состава языка. Этот вопрос не подменяет проблемы частей речи, что является прежде всего вопросом грамматическим, хотя и пересекается с лексикологическим вопросом о типах слов.

Если мы откроем словарь какого–нибудь языка, то сразу же убедимся, что некоторые типы слов попадаются редко, их мало, их можно сосчитать.

Эти слова необходимы в языке, но они не являются тем, что является в языке базой для образования новых слов. От междометий, местоимений, числительных и даже от служебных слов, конечно, могут возникать новые слова; но это очень ограниченный круг (ах – ахать, аханье, ох – охать, оханье, ха–ха – хахать, хаханье, хахаль; ну – понукать; я – ячество; так – таковский; ты – тыкать, тыканье; Вы – выкать, выканье; два, двое – двойня, двойка, двоешник; но – нокать, ноканье и т. п.). Все эти слова в словарном составе стоят особо, занимая свое нужное место, но не участвуя в больших преобразованиях и изменениях языка, как слова знаменательные.

Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, попробуем предъявить словам языка своеобразную анкету из трех пунктов: 1) отношение к называнию, 2) отношение к понятию и 3) отношение к грамматике.

Выражая утвердительные ответы знаком + (данный тип слов может выполнять эту функцию), а отрицательные знаком – (данный тип слов не может выполнять эту функцию), попытаемся дать в таблице различия типов слов. Скобки, заключающие + или –, показывают, что возможность или невозможность выполнить данную функцию связана с какой–то специфичностью.

| Функции | Способность | Способность | Способность |

| Типы слов | называть | выражать понятие | быть членом предложения |

| 1. Знаменательные слова (существительные, прилагательные, наречия, глаголы) | + | ||

| 2. Местоименные слова | + | + | |

| 3. Числительные | (+) | (+) | (+) |

| 4. Служебные слова | - | (+) | (+) |

| 5. Междометные слова | - | – | – |

Действительно, лексически, т. е. по отношению к словарному составу языка, эти группы слов совершение разные.

Знаменательные слова (за исключением имен собственных) – это наиболее полноправные слова в словарном составе языка: они и служат названиями (это номинативный фонд языка), и выражают понятия, и служат основой предложения; как члены предложения они выступают в роли подлежащих, сказуемых, определений, дополнений и обстоятельств (стол, зима, утро, красивый, весело, играю, играть и т. п.).

Слова местоименные, как уже мы говорили выше, не являются прямыми названиями, они лишь заместители и заменители названий (местоимение - "вместо имени"). Это слова, значение которых выясняется только из ситуации. Нельзя сразу, с самого начала, обозначить что–либо как оно или это; в нормальной речи такие языковые обозначения могут лишь следовать названному, например: "На столе стояла лампа; она давала отблеск на кафельную печь" или "Вошел человек, он был уже не молод". Недаром так легко вопросительные местоимения (кто, что, который, чей с их формами, куда, где и т. п.) переходят в служебные относительные слова, например: "Кто вошел?" и "Сей шкипер был тот шкипер славный, кем наша двинулась земля, кто придал мощно бег державный рулю родного корабля" (Пушкин); "Где вы были?" и "Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок" (Пушкин); "Чей это платок?" и "Я тот, чей взор надежду губит" (Лермонтов) и т. п.

Итак, номинативная способность местоимений особая; они хотя и существуют для именования, но именуют уже поименованное как указания на именование, а не как собственно названия.

Понятий местоименные слова, как правило, не выражают, когда же с такими словами начинают связывать понятия: "внутреннее я" (в философском тексте), "сам пришел" (в купеческой среде), – то это уже не местоимения, а существительные, т. е. знаменательные слова; такими же знаменательными являются и производные от местоимений слова, как ячество, тыкать, выкать и т. п.

Местоименные слова в языках независимо от их появления – слова вторичные, слова–заместители. Это как бы бумажная валюта, функционирующая ради удобства, благодаря наличию золотого фонда. Золотым фондом для местоимений являются знаменательные слова, без наличия которых существование местоимений "обесценено", как и стоимость бумажных денег без обеспечивающего их стоимость золота.

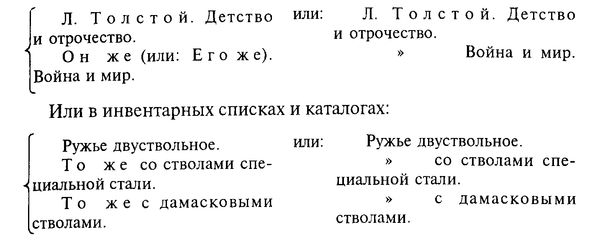

Технический характер местоимений легко обнаружить в письменной деловой речи, где в случае повторения – "того же" – или употребляют местоимения, или же применяют чисто технический прием – кавычки, например в библиографических списках:

И хотя большинство местоимений и входит в основной фонд лексики любого языка, тем не менее, местоимения в словарном составе стоят особняком.

Числительные хотя и выражают понятия, но понятия особые, не связанные с реальными вещами. Это понятия математических чисел. Поэтому числительные – наиболее абстрактная часть лексики. Специальные понятия чисел резко отличаются от обычных понятий, так как последние как обязательные могут иметь и два, и три существенных признака, тогда как понятия чисел (3, 5, 7 и т. д.) ограничиваются одним существенным признаком, выделяющим данное число из ряда других.

Что касается номинации, то настоящие числительные лишены этого. Но так как основная функция слова – это номинация, то у числительных происходит "подмена" (суппозúция), и они как слова начинают называть то понятие, которое они обозначают. Благодаря этому в специальных контекстах числительные быстро "опредмечиваются" и становятся существительными, например в профессиональной речи графиков: красивое 4, жирное 2 (здесь слова, соответствующие цифрам 4, 2, обозначают графические знаки); то же самое и в речи школьников: уверенное 5, неустойчивое 4, верное 2, или в чисто арифметическом тексте, где числа из понятий превращаются в "вещи": шесть нацело делится на три, одиннадцать нельзя нацело разделить на два и т. п. Здесь "числительные" без посторонней помощи, в одиночку, выступают в роли членов предложения, но именно потому, что это уже не числительные, т. е. "слова - понятия", а названия особых арифметических "вещей" - чисел. В неарифметическом тексте числительные самостоятельно не могут быть членами предложения, они выступают вместе с существительными, образуя составные подлежащие, составные дополнения, например: "Три грации считались в древнем мире" (Бестужев–Марлинский), "Да, угадали вы, три клада в сей жизни были мне отрада" (Пушкин), "Двух станов не боец, а только гость случайный" (А. К. Толстой).

Особое положение в словарном составе служебных слов (т. е. предлогов, союзов, артиклей, частиц, а также вспомогательных глаголов, глаголов–связок и слов степени: к, от; и, но; Ie, the, der, ли, не, лишь; был, являлся, более, еще, менее и т. п.) вытекает из их несамостоятельности, невозможности их существования без знаменательных слов, с которыми они сочетаются для выражения различных отношений, необходимых при построении предложения или для обозначения какой–либо грамматической характеристики (артикли).

Никаких вещей служебные слова не называют, а их номинативная потребность обращена на те понятия отношений (пространственных, временных, причинных, целевых, условных, уступительных, соединительных, противительных, усилительных, исключительных, определительных и т. п.), которые они выражают. Следовательно, служебные слова выражают понятия, но опять же особые: понятия отношений; недаром их часто называют слова–морфемы, т. е. подчеркивают их близость к аффиксам, например падежным флексиям, которые также служат для выражения тех же отношений. Но служебные слова выражают эти отношения "отдельно", как отдельные единицы, тогда как флексии – это только части слов, самостоятельно не существующие.