В посвящении Сеше подчеркивал, что именно Соссюр пробудил в нем интерес к общим проблемам лингвистики и именно ему он "обязан теми принципами, которые освещали... путь к научным исследованиям" [Сеше 2003а: 34]. При этом Сеше замечает, что хотя впоследствии его мысль стала развиваться в собственном направлении, "на каждой странице этой книги он старался заслужить" одобрение Соссюра. Там же отмечается, что Соссюр прочитал книгу в рукописи и поддержал своего ученика.

До выхода книги Сеше Соссюр прочитал только первый из трех курсов общей лингвистики. Однако, как показали исследования личных записей и заметок Соссюра, проведенные Р. Годелем, Р. Энглером и Р. Амакером, вопросы общей лингвистики являлись предметом размышлений Соссюра задолго до того, как он приступил к чтению лекций. Сеше вспоминал, что еще в 1891 г. в лекциях по морфологии в Парижской высшей школе практических знаний Соссюр уделял пристальное внимание различению синхронических и диахронических фактов [Godel 1957: 33]. По свидетельству самого Соссюра, он начал заниматься проблемами общей лингвистики до 1900 г., точнее к 1894 г. [Ibid.]. Более того, понятие системы присутствовало в его знаменитом "Мемуаре о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках" (1879). По словам А. А. Зализняка, системный принцип дал Соссюру "несравненно более прочную базу для восстановления индоевропейских морфологических единиц, чем при непосредственном сравнении конкретных словоформ разных языков" [Зализняк 1977: 291]. Идеи системы в синхронии и диахронии излагались Соссюром и в лекциях по индоевропеистике, которые Сеше посещал с 1891 по 1893 г. Р. Годель пишет: "В общих чертах доктрина Соссюра сформировалась гораздо раньше 1900 г., а в записях А. Ридлингера даже указана точная дата "15 лет назад", сказал сам Соссюр в январе 1909 г." [Godel 1957: 31]. Балли упоминал в 1913 г. о беседах с Соссюром на эти темы, состоявшиеся более 20 лет назад [Bally 1913]. Таким образом, идеи Соссюра стали известны Сеше из трех источников: "Мемуара", лекций и особенно из личных бесед.

Основанием для построения теоретической лингвистики у Сеше служат, с одной стороны, классификация наук, а с другой, – психология. Последняя фигурирует и в полном названии книги [Сеше 2003а]. В конце XIX – начале ХХ вв. разные разделы языка тяготели либо к психологии, либо к физиологии, либо к логике. Морфология – к психологии, фонетика – к физиологии, синтаксис – к логике, что проявляется в работе Сеше.

Вопросу классификации наук в начале ХХ в. уделялось большое внимание. Об этом свидетельствует популярная в то время работа А. Навиля "Новая классификация наук. Философское исследование" [Naville 1901]. Этот ученый был родственником Ф. де Соссюра, и последний написал для этой книги одну страницу о семиологии, по всей видимости, не привлекшую внимания Сеше.

Современную ему лингвистику Сеше характеризует, пользуясь терминологией Навиля, как науку фактов. Она накопила большое количество важных фактов, но не в состоянии их объяснить. Так, историческая лингвистика описала процесс звуковых изменений в языках или группах языков, но не может представить причины этих изменений. А лингвистическая наука в целом ничего не говорит о закономерностях, присущих языку, и законах его функционирования. Сеше даже считал, что лингвистика мало продвинулась в решении этих вопросов со времен Аристотеля. Исключение составляют лишь попытки В. Гумбольдта построить теорию языка.

Сеше выдвигал в качестве задачи теоретической лингвистики дополнить науку фактов наукой законов. При этом он подчеркивал их взаимосвязь. "Теоретическая лингвистика соединяет подобное и пытается выявить постоянные отношения, поднимаясь индуктивно от частных фактов к высшим принципам и дедуктивно спускаясь от них к отдельным фактам, объясняя их как обязательное проявление этих принци пов в данных условиях" [Naville 1901: 65]. В отличие от фактов, существующих во времени – прошлом или настоящем, источники устанавливаемых наукой законов "не имеют ни даты, ни привязки к месту, они всегда и везде верны". Другими словами, закономерности, устанавливаемые теоретической лингвистикой в понимании Сеше, должны носить универсальный и панхронический характер. Здесь чувствуется влияние традиций французской лингвистики с ее логическим, рационалистским картезианским подходом к языку со времен Пор-Рояля.

Сам Соссюр, ставя вопрос о возможности изучать язык с панхронической точки зрения, ограничивал ее только общими принципами. "В лингвистике, как и в шахматной игре, есть правила, переживающие все события. Но это лишь общие принципы, не зависимые от конкретных фактов..." [Соссюр 1977: 128]. Панхроническая точка зрения, считал Соссюр, предполагает выход за пределы лингвистики, поскольку "в панхронии речь идет только об обобщениях" [Engler 1968с: 38]. Таким образом, в этом отношении Сеше сближается не только с Соссюром, но и, как будет показано ниже, с Л. Ельмслевым.

Тематика книги Сеше была необычна для современной ему западноевропейской лингвистики. Эту новизну отметил Соссюр в своей неоконченной рецензии [Соссюр 1990]. Там же, отмечая заслуги В. Гумбольдта, Г. Пауля, В. Вундта в построении фундамента теоретической лингвистики, он пишет, что "некоторые русские лингвисты, прежде всего Бодуэн де Куртенэ и Крушевский, были ближе, чем другие, к теоретическому взгляду на язык, не выходя при этом за пределы собственно лингвистических соображений, впрочем, эти ученые неизвестны большинству западноевропейских исследователей" [Там же: 166 – 167].

Соссюр, будучи философом языка, не мог не задуматься о месте лингвистики среди других наук. В упоминавшейся работе А. Навиля Соссюр определяет лингвистику как часть "очень общей науки, которая называется семиологией, и предметом которой должны быть законы создания и преобразования знаков и их смыслов" [Naville 1901: 104]. Исходя из того что "в языке все психологично", он признавал связь лингвистики с психологией через семиологию. В связи с этим он критиковал в рецензии Сеше, рассматривавшего лингвистику "как простое ответвление... индивидуальной или когнитивной психологии". "Если действительно хотят создать Психологию языка ... то существует настоятельная необходимость прежде всего соотнести лингвистику с другими науками, которые представляют для нас интерес: например, лингвистика и социальные науки... чтобы с самого начала было известно, в какой мере можно сюда привлечь и психологию" [Соссюр 1990: 167]. Лингвистика не является психологической наукой уже в силу того, что "психологи никогда не учитывали фактор времени" [Там же: 196]. Психология может заниматься языковой "материей", но не с точки зрения лингвистики, поскольку она не способна распознать объект последней – языковой знак в единстве его сторон. В заключении рецензии Соссюр пишет: "Я должен еще раз сказать, что оправданное или неоправданное вхождение лингвистики в психологию не освобождает лингвиста от обязанностей выявления того, чем лингвистика отличается от психологии" [Соссюр 1990: 169]. Отметим, что в последующих работах Сеше учел критику Соссюра: "Психологическое определение, которое является ошибочным, потому что опирается на неверную концепцию языка как психологической реальности, нужно заменить определением социологическим, согласующимся с признанным фактом подлинной природы языка" [Sechehaye 1942: 49].

Оценивая современное ему языкознание начала ХХ в., Сеше писал, что "теоретическая наука, которая ни в чем не помогает практике, не только не опережает, а плетется за ней; такая наука рискует дискредитировать себя как наука бесполезная" [Сеше 2003а: 43]. Фундаментом для построения теоретической лингвистики должна стать психология, поскольку "язык есть психическая деятельность человека, которая осуществляется посредством его организма" [Там же: 45]. Здесь проявляется влияние В. Вундта, предложившего общую классификацию наук. Он делил все науки на две основные группы: науки о материальном мире (естественные науки) и науки о духовном мире (гуманитарные науки). К последним Вундт относил и филологические науки. Центральной наукой он считал психологию, которая должна занимать промежуточное положение между естественными и гуманитарными науками, объединяя их друг с другом.

Высоко отзываясь о вкладе Вундта в разработку фундамента теоретической лингвистики, Сеше в то же время критикует его за недостаточный учет лингвистического аспекта языковых явлений. "Суть критики, которую мы считаем необходимым высказать в адрес Вундта можно выразить несколькими словами: ...он не понял важности грамматического аспекта" [Там же: 50]. Под "грамматикой" Сеше понимал системно-структурную организацию языка. "Объектом грамматической проблемы является... сам язык как таковой, лингвистический организм..." [Сеше 2003а: 50] [9] .

Изучая в работе "Психология народов" аффективный язык и получив для лингвистики результаты, Вундт не принимает во внимание важный закон, действующий во всех языках – закон развития языковой систематизации. Он заключается в том, что процессы в языке, как внутренние, мыслительные, так и внешние, артикуляционные, стремятся проходить "проторенными" путями. Этим способом из хаоса несистематизированных выражений выделяются те, которые повторяются чаще, ассоциируются с родственными им языковыми выражениями и образуют определенные классы. Так вырабатывается системность в языке, его организованный характер, являющийся необходимым свойством любого языка. Процесс этот действует постоянно, во все времена существования языка.

Сеше считает, что Финк [Fink 1905], подобно Вундту, также недооценивает важность проблемы "грамматического" в языке. Финк утверждает, что язык каждого индивида в каждый момент является свободным созданием, он считает, что в основе этого творчества лежит потребность сказать что-либо, при этом говорящий вспоминает, как говорят в данном случае другие или как он сам говорил раньше. Язык in abstracto реально не существует. На это можно возразить, что существует большая разница между воспоминанием и навыком и, нам кажется очевидным, что навык, а не воспоминание приходит в действие в процессе речи. Говоря о навыке, мы имеем в виду правило, а всякое установленное опытным путем правило имеет реальное, хотя и абстрактное существование. "Именно поэтому существует грамматика, и следовательно, и язык" [Сеше 2003а: 51]. Здесь намечено выделение того, что получило название "язык" в теории Соссюра. Сам Соссюр считал, что Сеше не до конца пошел в этом направлении: "В общем г-н Сеше, справедливо упрекнув Вундта, за игнорирование грамматики, сам недостаточно полно представляет ее проблемы. Ибо основная идея заключается в том, чтобы представить грамматический факт довлеющим самому себе, показать, чем он отличается от любого другого психологического или логического факта" [Соссюр 1990: 168].

Осознавая сложность построения теоретической лингвистики, Сеше отмечает, что его задача "лишь наметить программу. Создать ее целиком – дело более долгое... Однако всегда полезно наметить хорошо продуманный и обоснованный точными расчетами план" [Сеше 2003а: 64]. Он приходит к выводу о разграничении в языке двух аспектов: устойчивого грамматического элемента, относящегося к ведению коллективной психологии, и внеграмматических элементов, не подчиняющихся конвенциональным правилам и относящихся к индивидуальной психологии.

Основываясь на работе А. Навиля [Naville 1901], Сеше разработал оригинальный метод включения одних лингвистических дисциплин в другие. "В соответствии с этим принципом различные науки включаются одна в другую, а проблемы рассматриваются последовательно в определенном порядке, распределяясь таким образом, что решение первой проблемы подготавливает решение второй, представляя для этого необходимый элемент" [Сеше 2003а: 70]. Здесь, несомненно, чувствуется влияние Декарта. "Задача индукции состоит именно в том, чтобы с использованием абстрагирования восходить от одного уровня к другому, от более частного к более общему... а дедукция синтезирует, используя те же абстракции, только в обратном направлении" [Там же: 71].

Таким образом, понятие "вхождение" у Сеше основано, с одной стороны, на системных связях между разными разделами языка, а с другой, – на отношениях дедукции. В целом отзываясь одобрительно о теории Сеше вхождения одной науки в другую, которую Соссюр называет "вторым тезисом г-на Сеше по поводу общей классификации наук наряду с теми положениями, которые составляют его Психологию языка", ему представляется странным, что "каждое подразделение лингвистики... выводится дедуктивным путем, и этот дедуктивный путь представляется достаточным для целей классификации" [Соссюр 1990: 168 – 169].

Сеше предложил три критерия, на основе которых одна наука включается в другую: 1) "факты, которыми занимается наука, включающая другую науку, должны быть доступны осмыслению" [Сеше 2003а: 73], т. е., говоря другими словами, могут быть абстрагированы; 2) второй критерий реализуется в отдельных случаях, часто он включается в первый: "Это всего лишь перенос в конкретное, в природу первого признака" [Там же: 74]; 3) "...наука, включающаяся в другую, всегда изучает более сложные явления и чаще всего более конкретные, чем наука, которая ее включает" [Там же: 75]. Исходя из этих критериев, Сеше включает коллективную психологию в индивидуальную.

Очевидно, под влиянием Вундта и исследований по психологии детской речи французских и швейцарских ученых, популярных во время написания работы, Сеше выделяет "дограмматический" и "грамматический" язык. Это выделение играет важную методологическую роль в лингвистической концепции Сеше.

Грамматический язык Сеше определял как "продукт действия коллектива, носящий характер условного правила" [Sechehaye 1908: 78]. Грамматическому как принадлежности языкового коллектива предшествует так называемый "дограмматический язык" (le langage prégrammatical), характеризующийся самопроизвольностью, спонтанностью, индивидуальностью и неконвенциональным характером связи между выражением и содержанием. В более поздней работе "Очерк логической структуры предложения", вернувшись к этому вопросу, Сеше определяет "дограмматическое" как "свободное и спонтанное выражение, предшествующее любой условной (языковой) организации" [Sechehaye 1926: 219]. Понятие "дограмматический язык", отмечает Сеше, является скорее абстракцией, так как трудно наблюдать языковой акт, в котором не было бы социально обусловленной связи в употребляемых средствах выражения. Даже инстинктивный, естественный крик, например крик боли, в известной мере конвенционален (характеризуется стереотипностью).

В наибольшей мере к гипотетическому "дограмматическому языку" приближается, по мнению Сеше, детский язык, особенно на тех стадиях, когда ребенок начинает говорить. В этот период ребенок широко использует звукоподражательные слова, жесты; мысль выражается односложными словами или простым соположением слов.

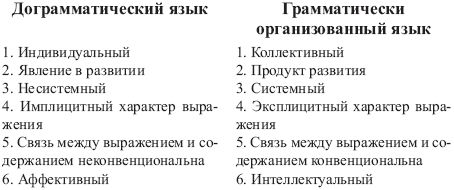

Можно выделить следующие признаки, служащие Сеше для противопоставлений "дограмматического языка" "грамматически организованному":

Р. О. Шор справедливо отмечала, что различение дограмматического и грамматического языка Сеше кладет в основу своего построения теоретической лингвистики [Шор 1927: 53]. По мнению Сеше, теоретическая лингвистика должна состоять из двух основных частей. В задачу первой части, относящейся к индивидуальной психологии, входит изучение "дограмматического языка". Учение об организованной речи Сеше относит к области коллективной психологии.

"Дограмматическое" и "грамматическое" в языке Сеше рассматривает не как взаимообусловленные явления, а с точки зрения их следования: "дограмматическое" необходимым образом предшествует "грамматическому" и служит для него своеобразной средой. Любое грамматическое явление, по мнению Сеше, имеет индивидуальное происхождение, формируется на базе до– или внеграмматического акта и превращается со временем в грамматику. Процесс взаимодействия между "дограмматическим" и "грамматическим" в языке протекает постоянно. "Действие дограмматических факторов никогда не прекращается; явления, которые они создают, постоянно обновляются. Никогда грамматика их полностью не поглощает и не прерывает их действие" [Sechehaye 1908a: 71].

В учении Сеше о дограмматическом и грамматическом языке содержится идея разграничения индивидуального и социального, эволюции и статики, эволюционный подход перекликается с генетическим. В то же время эти идеи Сеше предвосхищают соссюровские дихотомии языка и речи, синхронии и диахронии.

Итак, "дограмматическое" у Сеше – это сфера индивидуального со всеми присущими ей свойствами, "грамматическое" – это сфера коллективного, выступающее как обезличенное, абстрагированное от конкретного индивида. В дограмматическом языке индивид создает знаки [10] , которыми он выражает душевные состояния; в грамматическом же он воспроизводит знаки, употребляемые другими. Но в последнем случае мы имеем дело не с собственно знаками, а с символами. Понятие символа Сеше восходит не к Соссюру, а к Аристотелю. Символ имеет две стороны: знак и значение, обе идеальной природы. Как только образовалась двусторонняя связь, вместо знака мы имеем символ [11] , т. е. понятие знака, которое ассоциируется с понятием значения, что может быть представлено формулой: понятие а = знак b , "отсюда происходит любая грамматика" [Сеше 2003а: 108].

В отличие от Вундта Сеше настаивает на тесной связи двух сторон символа. Такой подход можно объяснить, с одной стороны, знакомством со взглядами Гумбольдта, а с другой, – личными беседами с Соссюром, о чем свидетельствует следующая цитата: "При анализе речи нельзя отделить содержащее, то есть форму, способ – от содержания, то есть значения. Существует взаимосвязанность этих двух аспектов одного явления. Психофизиологический параллелизм остается абсолютным принципом и являет единственное, в чем мы обнаруживаем две стороны. Мысль без формы и форма без мысли больше не интересуют лингвистику. В случае такой операции по разделению для лингвистики уже бы ничего не существовало; сам объект ее исследования был бы уничтожен" [Там же: 102 – 103].

Создается впечатление, что имеет место предвосхищение следующего места из "Курса" Соссюра: "В психологическом отношении наше мышление, если отвлечься от выражения его словами, представляет собою аморфную, нерасчлененную массу... Взятое само по себе мышление похоже на туманность, где ничто четко не разграничено... Звуковая субстанция не является ни более определенной, ни более устоявшейся, нежели мышление... в языке нельзя отделить ни мысль от звука, ни звук от мысли; этого можно достигнуть лишь путем абстракции, что неизбежно приведет либо к чистой психологии, либо к чистой фонологии" [Соссюр 1977: 144, 145].