Мир дан нам как совокупность самых разнородных явлений и главная задача философии, ее специфическая функция заключается в том, чтобы представить его как нечто целостное, единое, имеющее один источник и основание. По словам В.В.Зеньковского (1881 – 1962), "философия есть там, где есть искание единства духовной жизни на путях ее рационализации" (Зеньковский В.В. История русской философии. М, – Ростов/Дон.1999. С. 16). Arhe, о котором мы говорили выше, только ранними греческими философами сводился к чему-то материальному и чувственно достоверному: воде (Фалес), воздуху (Анаксимен), огню (Гераклит). В своем большинстве мыслители трактовали arhe как нечто нематериальное, сверхчувственное, т. е. духовное. Это духовное начало не только скрепляет весь мир, но делает его живым, динамичным, способным к развитию. В разных культурах сформировалось свое представление о таком объединяющем начале. В индийской культуре, насчитывающей несколько тысячелетий, такой первоосновой всего сущего признается дхарма, в не менее древней – китайской – дао, в христианской культуре, недавно отметившей свое двухтысячелетие, – Логос ("В начале было Слово, и Слово Было у Бога, и Слово было Бог" (Инн. 1; 1). Разные исторические эпохи и конкретные мыслители вносят свои коррективы в представления о первооснове сущего. В Новое время в Европе она трактовалась как субстанция, в XX столетии многие мыслители открыли для себя экзистенцию. Гегель боготворил абсолютную идею, А. Шопенгауэр в основе всего усмотрел мировую волю, Вл. Соловьев создал философию всеединства, Н. Бердяев полагал первичной предвечную свободу и т. д. и т. п.

Но интегрирующая роль философии относится не только к миру в целом. Философия является важным фактором единства не только общечеловеческой культуры, но и той культуры, в лоне которой создаются конкретные философские учения, хотя бывали в истории случаи противоположного свойства, но они все же составляют исключения из общего правила. Каждый выдающийся философ является неотъемлемой частью своего народа, и поэтому все его творчество неотделимо от судьбы данного народа. У Гегеля есть такое высказывание: "Когда философия начинает рисовать своей серой краской по серому, тогда некая форма жизни стала старой, но серым по серому ее омолодить нельзя, можно только понять; сова Минервы (символ мудрости в греческой мифологии – В.С., О.С.) начинает свой полет лишь с наступлением сумерек" (Гегель Г.В.Ф. Философия права. М. 1990. С. 56). Великий немецкий мыслитель этим хочет сказать, что философия возникает на той стадии развития общества, народа или цивилизации, когда они не только достигли пика своей зрелости, но и обнаружили серьезные проблемы, вступили в состояние глубокого кризиса, требующих перехода на более высокую ступень социально-исторического бытия. Философия возникает тогда, когда стихийные естественные формы жизни, в которой пребывали общество, народ или цивилизация, перестают быть конструктивными, становятся тормозом развития, а то и вообще ставят со всей остротой вопрос об их существовании. К примеру, философские учения Платона и Аристотеля, – непревзойденные вершины древнегреческой мысли, – были созданы в период глубокого кризиса античной полисной системы и афинской демократии. Великая немецкая классическая философия родилась в стране, которая отставала в своем развитии от своих западных соседей, поскольку не имела крепкого централизованного государства. Точно также русская философия в лице Вл. Соловьева и его последователей появилась на свет только после того, как Россия прошла более чем тысячелетний путь своей истории, создав обширную империю, но в то же время накопив огромный воз нерешенных проблем, в конечном счете ввергнувших ее в пропасть Октябрьской революции. Именно поэтому философия предстает как способ духовной (теоретической) рефлексии мыслителя над основами жизни общества, народа или цивилизации. Она вырабатывает свои представления о причинах их кризиса (духовного, культурного, социального), а также о возможных путях и целях их дальнейшего развития. Одновременно философия является способом выражения национального сознания и образа жизни того или иного народа. По словам Гегеля, "у данного народа появляется определенная философия, и эта определенность, эта точка зрения мысли, есть та же самая определенность, которая пронизывает все другие стороны народного духа; она находится с ними в теснейшей связи и составляет их основу. Определенный образ философии одновременен, следовательно, с определенным образом народов, среди которых она выступает, с их государственным устройством и формой правления, с их нравственностью, с их общественной жизнью, с их сноровками, привычками и удобствами жизни, с их попытками и работами в области искусства и науки, с их религиями, с их военными судьбами и внешними отношениями… Она есть высший цвет, она есть понятие всего образа духа, сознание и духовная сущность всего состояния народа, дух времени как мыслящий себя дух. Многообразное целое отражается в ней, как в простом фокусе, как в своем знающем себя понятии" (Гегель Г.В.Ф. Отношение философии к другим областям // Хрестоматия по философии. Сост. П.В. Алексеев, А.В. Панин. М, 1997. С. 15 – 16). Действительно, можно сказать, что философия рационализирует, делая всеобщим достоянием, определенный принцип жизни, который в действительности объединяет людей, превращая их в один народ или нацию, разные формы культуры (искусство, мораль, право, фольклор и т. п.) – в одну культурную традицию, многообразие религиозного опыта – в один тип духовности. Например, интерес британской философии в основном сводился к проблематике теории познания, а истина трактовалась англоязычными мыслителями сугубо функционально. Истинно то знание, которое приносит пользу. Таким образом, утилитаризм и практицизм британской философии, отражающий коренную особенность менталитета островного народа, и послужил тем рациональным принципом, который объединил данный народ и его культуру в единое целое. Иное дело – германская философия, имевшая тенденцию придавать знанию абсолютный характер и заключавшая его в грандиозные теоретические системы, которые стали выражением и воплощением немецкой тяги к порядку. Итак, философия одновременно является способом национального самовыражения и способом национального самосознания, рефлексии над основами жизни и культуры данного народа. Каждый народ имеет свою более или менее оригинальную философию, свое представление о мудрости и путях к ней. Другое дело – достигает ли она высот мирового уровня и становится достоянием всего человечества.

Интегрирующая роль философии в культуре тесно связана с ее аналогичным значением в жизни человека. Будучи мировоззрением, она соединяет всю совокупность знаний и ценностей человеческого бытия в единое целое. Имея мировоззрение, сознательное представление о мире в целом и о себе, как части этого целого, человек является носителем определенных убеждений. Чем более выражены в нем убеждения, тем более яркой и значительной личностью предстает он перед другими людьми. Личность же созидается истиной, добром и красотой, в ней заключенных и явленных как любовь к мудрости. Чем более слаженны между собой эти понятия, тем более целостной и гармоничной является личность, тем ближе она к мудрости. В какой-то степени каждый человек – философ, в разной степени приближенный или удаленный от Софии. Философские учения, созданные профессиональными мыслителями, дают необходимый материал для строительства личности, для постижения каждым человеком Истины, Добра и Красоты.

Возвращаясь к спору о том, является ли философия наукой, мы можем подвести некоторые предварительные итоги, дающие повод для окончательных выводов на этот счет. Между философией и наукой есть некоторые формальные сходства, в особенности, если мы возьмем в качестве примера философские учения Нового времени и ряд течений философской мысли XIX–XX веков, которые действительно имеют наукообразную форму. Однако, если рассматривать их с точки зрения их роли в жизни общества и человека, то между ними обнаруживаются существенные различия. Ни одна наука, какой бы универсальной она ни была, как бы ни был широк предмет ее исследования, как бы глубоко она ни проникала в бездну мироздания, как бы ни велика была ее роль в развитии техники, производства, быта и цивилизации, не выполняет роли интегратора знаний, культурных ценностей и не имеет такого значения в жизни и творческом созидании человеческой личности, как любовь к мудрости, т. е. философия. Таким образом, можно заключить, что философия есть особая форма культуры, существующая наряду с религией, моралью, правом, искусством и наукой и выполняющая специфические для нее социальные функции. Тем не менее, сопоставление философии и науки необходимо и имеет несомненный позитивный смысл, ибо обе они представлены в виде определенной суммы знаний. Следовательно, чтобы углубить наши представления о философии, нужно понять, чем философское знание отличается от научного.

2. Специфика философского знания

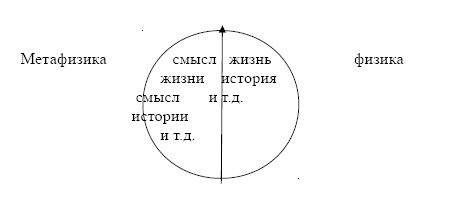

Философия существует в виде знания, которое необходимо специфицировать, например, на основе сопоставления с научным знанием. Из античности идет традиция деления знания на два типа: физику и метафизику. Их соотношение можно изобразить графически.

Под физическим знанием в широком смысле понимается знание, которое может быть проверено опытным путем. Метафизика (буквально – то, что находится за физикой) имеет дело с вопросами и проблемами, которые не могут в принципе быть сведены к эмпирической достоверности. Так, например, жизнь может исследоваться различными естественными науками как физическая реальность, и она же может стать объектом метафизики, когда ставится вопрос о ее смысле, о смысле человеческой жизни прежде всего. Традиционно метафизическими проблемами признавались также вопросы бытия Бога и бессмертия. Так вот, философия есть там, где есть постановка метафизических проблем, решение которых требует умозрение и напряжение всех духовных способностей человека. По словам известных отечественных философов, "метафизика есть, по существу, фундаментальное основание философии в целом, философии в ее чистом виде…" (Миронов В.В., Иванов А.В. Онтология и теория познания. М., 2005. С.18). Философское знание по большей части есть умозрительное знание, в котором субъективно-оценочный момент выражен неизмеримо сильнее, чем в научном знании. Дискуссии о смысле человеческой жизни поэтому никогда не прекратятся, в то время как жизнь со строго биологической точки зрения явно не вызывает прений такого эмоционального накала.

Однако здесь возникает один принципиальный вопрос: если философия предполагает в своем существе метафизику, то чем она отличается от религии, которая также говорит о Боге и бессмертии?

Религия основана на вере, а вера, по словам апостола Павла, "есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом" (Евр. 11, 1). В религиозной вере, действительно, есть метафизический компонент, ибо она зиждется на уверенности в существовании некоего сверхчувственного, запредельного нашему миру бытия. Вера есть сосредоточенность человеческого духа на душеспасительной идее, которая иррациональна и зачастую существует вопреки доводам и очевидностям непосредственного опыта. Философия же по преимуществу есть разновидность логически обоснованного знания, она строится на аргументации и доказательствах. К этому следует добавить, что религия являет собой сложный социальный феномен, ибо наряду с вероучением она вмещает в себя культ, таинства, социальный институт и иерархию священнослужителей (церковь). Философия же есть только знание. Однако это знание имеет достаточно сложную структуру, поскольку предметная область философского познания весьма многообразна.

3. Структура философского знания

Традиционно в состав философского знания включались:

1. Онтология – учение о бытии.

2. Гносеология – учение о познании, включает в свой состав эпистемологию, исследующую закономерности научного познания.

3. Этика – теория морали.

4. Эстетика – теория красоты и философия искусства.

5. Философия права.

6. Философия религии.

7. Социальная философия

8. Философия истории.

9. Логика – наука о законах мышления.

В XX веке в качестве самостоятельных философских дисциплин выделились:

1. Философская антропология – учение о человеке.

2. Философия культуры.

3. Философия техники.

4. Глобалистика – теория глобальных проблем человечества.

5. Герменевтика – теория и искусство толкования текстов.

6. Философия науки.

7. Философия образования.

4. Понятия философской традиции, школы и течения

Философское знание отличает еще одна особенность: оно практически не устаревает. Платона, Аристотеля, Конфуция, Канта, Гегеля, Вл. Соловьева будут читать всегда и во все времена будут находить в их трудах ответы на многие вопросы жизни и познания. Научное же знание, в особенности – техническое, сравнительно быстро стареет и умирает, освобождая место новым знаниям, которых затем постигает та же участь. Долговечность философии связана с тем, что она являет собой разные варианты целостного видения мира, пытается за меняющимися событиями эмпирической жизни узреть вечные законы бытия. Философия существует в виде различных традиций, школ и направлений, полемизирующих друг с другом и несущих на себе отпечаток той или иной культуры, культурно-исторической эпохи и личности мыслителей.

Философская традиция – это определенный тип философствования, характерный для данной культуры, культурно-исторической эпохи или широкого сообщества мыслителей. Каждая философская традиция обладает своим набором излюбленных тем, проблем и вопросов, а также неким общим алгоритмом их решений. Так, например, античная философия и средневековая философия – это две разные традиции, которые отличаются друг от друга способом видения мира и человека. Однако очень часто философская традиция включает в свой состав философские школы, которые суть концептуально различные способы осмысления и решения тех или иных проблем. Стоицизм, эпикуреизм, платоновская академия, скептицизм и другие школы античной философии в полемике друг с другом составили одну традицию, ознаменовавшую собой величайший взлет человеческой мысли. Теоретическая борьба внутри одной мыслительной традиции – одно из основных условий ее расцвета и развития. Философия подразделяется не только на традиции и школы, но и на различные направления и течения. Философские направления оказываются как бы сквозными: они выходят за рамки традиций и школ. К примеру, материализм и идеализм являются наиболее известными и широкими направлениями в философии, борющиеся друг с другом в различных культурах и эпохах. Могут выделяться и более мелкие течения, относящиеся лишь к нескольким эпохам развития философской мысли или отдельным разделам философского знания: сенсуализм и рационализм в гносеологии, автономная и гетерономная этика и т. д.

Знакомство с философией целесообразно начинать с ее истории, которая есть процесс становления, развития и смены традиций, духовная борьба школ, направлений и течений мысли.

Вопросы и задания

1. Когда примерно возникли первые философские учения?

2. Назовите имена наиболее известных философов?

3. Какого человека вы бы назвали мудрецом?

4. Что общего и в чем различия между философией и наукой?

5. Каковы основные черты философского знания?

6. Что общего между философией и религией?

7. Укажите различия между философией и религией.

8. Почему в философии имеется столь большое количество традиций, школ и направлений?

9. В каком возрасте человек более всего предрасположен к философии?

10. Чего вы лично ждете от философии?

Литература

1. Гегель Г.В.Ф. Кто мыслит абстрактно? // Работы разных лет. Т. 1. М.,1970.

2.3еньковский В.В. История русской философии. В 2 т. Т.1. М, – Ростов-на-Дону, 1999. (Введение).

3. Киреевский И.В. О необходимости и возможности новых начал для философии // Избранные статьи. М., 1984.

4. Лосский Н.О. История русской философии. М.,1990. (Гл. ХХУ11. Характерные черты русской философии).

5. Лосский Н.О. Типы мировоззрений // Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиции. М., 1999.

6. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М.1990.

7. Ортега-и-Гассет X. Что такое философия. М., 1991.

8. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Античность. С.-Пб.,1997.

9. Тейчман Дж., Эванс К. Философия. Руководство для начинающих. М., 1998.

10. Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Париж, 1983. (Глава VI. Философское пробуждение).

11. Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Время и бытие. М., 1993.

12. Хайдеггер М. Что это такое – философия? //Вопросы философии. 1993. № 8.

13. Хофмайстер X. Что значит мыслить философски. С, – Пб., 2000.

14. Хрестоматия по философии. Составители: П.В.Алексеев,

А.В.Панин. М.,1997. (Раздел 1. Что такое философия и зачем она?).

15. Чанышев А.Н. Начало философии. М.,1982.

Часть 1

История философии

Глава 1

Античная философия

1.1. Культурно-исторические предпосылки античной философии

1.2. Постулаты античной философии

1.3. Основные школы античной философии

1.4. Учение Платона

1.5. Философия Аристотеля