ГЛАВА 5. Основные виды девиантного поведения

5.1. Подростковая преступность как вид девиантного поведения

Подростковая преступность. Противоправное поведение.

В годы застоя правоохранительные органы, прежде всего милиция, убаюкивали общественность заверениями о неуклонном снижении преступности несовершеннолетних. За два последних десятилетия прошлого века молодежная преступность в стране выросла в полтора, а подростковая - почти в два раза. В 1987 г. только несовершеннолетними совершено 165 тысяч преступлений, треть из них - учащимися ПТУ, 28 % - школьниками, каждое пятое - работающими подростками. Только на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних состояли почти полмиллиона ребят.

Грузинские социологи на исходе прошлого века, опросив 1310 мальчиков с 10 до 18 лет из разных типов школ и сравнив ребят, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, с обычными подростками, получили следующую картину (А. Дулькин, М. Шония). Наибольшую склонность к преступному поведению обнаружили 16-18-летние юноши. Большинство делинквентных подростков (80% против 16% в контрольной группе) живет в неблагополучных семьях, что, в свою очередь, связано с плохими жилищными и материальными условиями, напряженными отношениями между членами семьи и низкой заботой о воспитании детей; характерные черты этих подростков - хроническая неуспеваемость, обособление от школьного коллектива и плохие взаимоотношения с учителями.

По наблюдениям психиатров и криминологов, среди несовершеннолетних правонарушителей довольно много людей, которые, хотя и являются вменяемыми, имеют определенные отклонения от нормы. Например, по данным В.П. Емельянова, изучавшего в течение 5 лет несовершеннолетних преступников Саратовской области, 60% из них имеют какие-то отклонения в психике. Среди психически здоровых юношей преступность в 1,7-2 раза ниже, чем у олигофренов, ив 15-16 раз ниже, чем у психопатов.

Однако взаимосвязь между юношеской преступностью, с одной стороны, и умственным развитием и психопатологией - с другой, неоднозначна и зависит от многих других факторов.

Судя по лонгитюдным данным (Л. Роббинс), влияние самой юношеской делинквентности на судьбу взрослого человека также неоднозначно. Чем тяжелее делинквентное поведение подростка (юноши), тем вероятнее, что он будет продолжать его и взрослым. Однако статистически средняя делинквентность у большинства подростков с возрастом прекращается.

Итак, важно не только то, сколько и какие проступки совершил данный подросток, но и субъективный личностный смысл такого поведения. В целом исследования подтверждают гипотезу Э. Эриксона о значении для подростка отрицательной идентичности, в которой подросток подчас ищет и находит убежище от трудностей и противоречий взросления. Формирование отрицательной идентичности тесно связано с включением подростка в девиантную субкультуру; "скачок" здесь происходит примерно в 15 лет. У 15-18-летних юношей делинквентное поведение связано с неосознаваемым пониженным уровнем самоуважения, чего еще не наблюдается у 11-14-летних (Д. Манн).

В настоящее время деформация жизненных ценностей привела наше общество к серьезным последствиям. Одним из них является резкое омоложение преступности. Если 10 лет назад среди преступлений, совершаемых подростками в возрасте от 10 до 14 лет, преобладали мелкие кражи и хулиганские действия, не направленные против личности (порча общественного имущества), то рост агрессивных тенденций в подростковой среде - реальность нынешнего времени. Молодежная преступность возросла в 1,5 раза, а подростков - почти в 2 раза (1997 г.). Обращает на себя внимание и тревожит факт увеличения числа преступлений, влекущих тяжкие телесные повреждения.

Анализ причин противоправного поведения несовершеннолетних требует изучения не только личностных качеств и свойств, но и факторов социального окружения, правил и норм поведения, оказывающих решающее влияние на формирующуюся личность, становление ее ценностно-нормативной сферы.

Однако в чистом виде говорить о совершенном преступлении можно лишь с того момента, когда лицо, его совершившее, становится субъектом, т. е. достигает определенного возраста, для умышленных преступлений - это 14 лет. Но в реальной жизни часто случается так, что, достигая этого возраста, подросток уже имеет твердую жизненную установку, что, совершая преступления, он может не бояться наказания и жить значительно лучше, чем те, кто соблюдает законы. Следствием этого является резкое омоложение преступности: 70% всех противоправных действий совершается лицами до 30 лет, среди которых выделяются подростки.

Характеристика социальной ситуации. Социальная среда предоставляет широкий выбор агрессивных и противоправных моделей поведения. Подростки усваивают феномен справедливого мира: склонность верить в то, что мир справедлив и поэтому люди имеют то, чего они заслуживают, а также заслуживают того, что имеют. Как большинство социальных навыков усвоение преступной модели поведения происходит в наблюдении за действиями окружающих и фиксировании последствий этих действий.

Социальные условия порождают и поддерживают ценности разными путями. Группа, испытывающая удовлетворение от своего социального и экономического превосходства чаще будет оправдывать свое положение при помощи предвзятых мнений. Мы столкнулись с тем, что, определяя политику, формируя новую социальную и экономическую реальность, люди с большим удовольствием создавали будущее, чем хранили прошлое и при этом значительно подрастеряли ценное и положительное.

Вторя классикам, можно констатировать поразительную вещь - любовь и воля, которые в былые времена всегда помогали справиться с жизненными невзгодами, в наши дни сами стали проблемой. Рушатся старые мифы и символы, в которых мы привыкли искать опору, весь мир пронизан беспокойством, мы цепляемся друг за друга и пытаемся убедить себя, что испытываемое нами чувство - любовь, мы не принимаем волевых решений, потому что боимся, выбрав нечто одно, потерять другое, и чувствуем себя слишком неуверенно. В результате разрушается фундамент положительного социального воздействия общества на личность.

Проблема заключается в противоречии между возможностями воздействия общества на личность подростка и реальным государственно оформленным запросом на выражение этих действий со стороны правоохранительных органов, учебных заведений и пр. В результате растет оцепенение от чувства собственного бессилия.

Осуждая подростков, мы до такой степени приписываем криминальное поведение личностным диспозициям, что не принимаем в расчет ситуативные факторы. Последние исследования ученых свидетельствуют о повышении агрессивности в подростковой среде. Показатели агрессивности групп малолетних преступников и благополучных школьников существенно не отличаются. Благополучные дети стараются завышать уровень агрессивности, что отражает предпочтительность агрессивного поведения в подростковой среде. Это характеризует социальную ситуацию и существующие в ней тенденции в целом. В том невнимании и отсутствии помощи, с которыми сталкиваются дети, виноваты не только родители, но и почти все аспекты нашей сегодняшней действительности. Люди утрачивают способность чувствовать, растет отчуждение. "Нормальность" обозначает сегодня умение не волноваться. Родители сами являются беспомощными и невежественными детьми нынешнего времени. Это один единый образ жизни, и он все более активно осваивается, и это порождает рост подростковой преступности. Но вероятность этого будет меньшей, если мы откровенно признаем неблагополучие нынешней ситуации, проанализируем его и попытаемся объединить потенциал всех заинтересованных в снижении детской преступности сил.

Общесоциальные условия и причины преступности подростков. Становление демократического государства с рыночной экономикой, сопровождавшееся тяжелым экономическим положением, вызвало крушение прежнего мировоззрения и обнажило несформированность нового, отсутствие знаний и умений жить и работать в условиях конкурентного и высоко производительного производства - все это привело к тому, что правовой нигилизм разъедает общество. Люди, живущие в нынешнее время, должны защищаться от ужасного сверхстимулирования - от хлещущего из радио- и телеприемников потока слов и шумов, от конвейерных потребностей промышленности и гигантских "фабрик" индустрии развлечений. В мире, в котором деньги превращаются в средство идентификации, грозя, подобно лаве, испепелить и удушить все живое на своем пути; в мире, в котором секс стал настолько доступен, что сохранить хоть какой-то внутренний центр можно только одним способом - научиться бесстрастно совершать половой акт - в этом мире, который молодые люди ощущают более непосредственно, поскольку у них не было времени возвести линию обороны, притупившие чувства старшего поколения, нет ничего удивительного в том факте, что криминализация подростковой среды увеличивается.

В разобщенном обществе, где правят средства массовой информации, подросток знает в лицо десятки телеведущих, звезд эстрады и пр., которые каждый вечер, улыбаясь, входят в его дом - сам же он так и остается неузнанным. Причинение боли и страданий другому человеку доказывает подросткам, что они могут оказывать воздействие на других. Ощущение, что тебя активно ненавидят, доставляет подросткам почти такое же удовольствие, как и ощущение, что тебя активно любят: оно ликвидирует совершенно непереносимую подростками ситуацию анонимности и одиночества. Оно компенсирует все: отчуждение в семье, невостребованность в обществе, неуважение в школе, презрение со стороны благополучных сверстников.

Личностный фактор роста подростковой преступности. Криминализация есть следствие искажения и травматизации на личностном уровне. Личность ребенка постоянно ущемляется. Хулиганство, грубость и агрессивность подростков возникают как своеобразная форма самозащиты от посягательств на их личность со стороны родителей, учителей, сотрудников милиции.

Подростки, склонные к совершению насильственных преступлений, имели или имеют постоянный "живой" пример насилия и жестокости в отношении своей личности. Именно такие дети составляют основную массу малолетних правонарушителей.

Саша В., учащийся 6 класса, находясь в школе, во время уроков вышел из класса, где в школьном коридоре заметил незнакомого ему ранее мальчика, значительно младше его возрастом. Подойдя к нему, Саша, не сказав ни слова, стал бить подростка только потому, что тот ему не понравился. Повалив подростка на пол, Саша бил его ногами по различным частям тела, в том числе по голове. Позже медицинские работники поставили избитому мальчику диагноз: сотрясение мозга. Во время беседы в милиции Саша не проявлял интереса к тому, что стало с избитым ребенком, не считал свой поступок негативным, волновало Сашу только то, чтобы о случившемся не сообщили его отцу. Стало известно, что отец Саши регулярно, без всякого повода, от "плохого настроения", жестоко избивал мальчика.

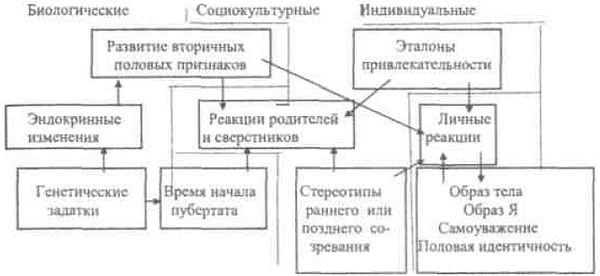

Личность малолетнего правонарушителя представляет собой совокупность социальных и социально-значимых признаков, свойств и качеств, которые вместе с неличностными признаками, такими как внешнее воздействие социальной среды, сложившаяся ситуация и т. д., обуславливают собой его особую форму поведения. А также нельзя забывать о важности связей между пубертатными изменениями и психологическими реакциями подростка.

Схема 3. Гипотетически важные связи между пубертатными изменениями и психологическими реакциями (Питерсон и Тейлор, 1980).

Быть подростком очень тяжело. Наполненный энергией, высвобожденной в физиологических сдвигах пубертата, одержимый возникшей потребностью в независимости, полный ожиданий будущих успехов в большой жизни, подросток проходит через тяжкие испытания в поисках собственного пути в новом для него мире. А если учесть при этом, что готовых именно для него проторенных путей не бывает, можно легко понять ту тревогу, которые вызывают подростки у взрослых. Взрослый, который находится рядом с подростком, общается с ним, воспитывает его, играет решающую роль в становлении формирующейся личности. Взрослым надо создавать условия для развития подростков и делать это заботливо. Нужно уважать подростков, помогать им развивать чувство правильной самооценки и давать при необходимости полезные советы - все это способствует становлению их личностной и социальной зрелости.

Причиной неудач педагогов в работе с трудными детьми часто является то, что в практике воспитания пока еще не применяются диагностические методы трудновоспитуемости, основанные на психологических критериях этого явления. Работа идет методом проб и ошибок. При этом к детям, психологическая природа девиантного поведения которых совершенно различна, применяются одинаковые методы воспитания.

В тех случаях, когда, организуются педагогические воздействия, истинные причины трудновоспитуемости не известны, пытаются ликвидировать только внешние признаки этого явления, перевоспитания не происходит. Успешное решение задач педагогической коррекции возможно при адекватном представлении о субъективном отношении воспитуемого к физическим способам решения межличностного конфликта, о специфики понимания им ситуаций насилия и унижения человеческого достоинства.

Подростки не становятся лучше, если требовать от них хорошего поведения или угрожать им. Они набирают мудрую силу, социальную и личностную зрелость, когда им предоставлены хорошие условия, правильный уход, доброжелательное, откровенное и честное общение, когда их обучают анализировать и противостоять негативным влияниям.

Сущность, причины и особенности подросткового воровства. Обратимся к конкретным фактам. Так один из подростков 15 лет, который неоднократно задерживался за кражи, говорит, что он привык к воровству и не скрывает своей "деятельности". Он любит опасность, риск, "широкую" жизнь и считается авторитетом в своем окружении. В данном случае усматриваются потребности подростка в самоутверждении, "чувство взрослости", ложно понятый долг перед своей компанией, влияние непосредственного окружения (микросреды).

Признание влияния социальных условий, противоречий в развитии общества на характер нравственного формирования личности является решающим в объяснении причин противоправного поведения несовершеннолетних. Именно в рамках широкой социальной среды устанавливаются материальные, государственно-политические, правовые, нравственные и иные социальные отношения, которые формируют личность подростка как непосредственно (например, через средства массовой информации), так и опосредованно, преломляясь через ближайшее окружение. При помощи этих отношений государство осуществляет управление микросредой, используя специальные институты социализации личности (учебно-воспитательные, культурнопросветительные и другие учреждения).

Применительно к несовершеннолетним процессы и явления современной действительности, создающие на макроуровне негативные условия для их жизни и воспитания и тем самым способствующие совершению ими краж, недостаточно полно исследованы. К их числу, например, в разные годы, были отнесены: значительная социальная дифференциация несовершеннолетних по уровню материальной обеспеченности, социальному статусу (в том числе и по происхождению); нарушение принципов распределения материальных благ (жизнь не по средствам в родительской семье); различия в характере и содержании обучения, воспитания и труда отдельных групп подростков, определяющие как реальные различия их сегодняшних позиций в жизни общества, так и различия этих позиций на ближайшую перспективу; процессы разрушения родительской семьи, сопровождающиеся существенными изменениями традиционных отношений по воспитанию несовершеннолетних; отягченность алкоголизмом, нервно-психическими, хроническими заболеваниями родителей или иных лиц, ответственных за воспитание подростков и многое другое. Вот далеко не исчерпывающий перечень причин, которые приводят подростков к воровству.

Принимая во внимание, что возраст до четырнадцати лет освобождает от уголовной ответственности, число подростков, совершающих кражи, быстро растет.

Важнейшим фактором формирования личности трудного подростка в большинстве случаев являются отрицательные семейные условия. Скандалы родителей, физические наказания подростков, естественно, приводят к воспитанию вспыльчивости, повышенной возбудимости, несдержанности. Тепличные условия, создаваемые детям в некоторых семьях, отстранение их от любой активной деятельности приводят к инфантильности и неспособности преодолеть жизненные трудности в критической ситуации, которые порой бывают довольно банальны: например, не прошел в вуз по конкурсу.