1.5. Внесудебный порядок защиты прав потребителей

Сущность внесудебного порядка состоит в том, что потребитель может предъявить требования о защите нарушенного права непосредственно продавцу, не обращаясь с иском в суд. Говоря проще, стороны могут самостоятельно урегулировать возникшие разногласия, а продавец может добровольно удовлетворить обоснованные требования потребителя, позволяя быстро восстановить нарушенное право.

Добровольное удовлетворение обоснованных требований потребителя - обязанность продавца. Что же касается потребителя, то досудебное предъявление требований о защите своих нарушенных прав продавцу - первое право потребителя. Поэтому он по своему усмотрению может либо предъявить требование о защите нарушенного права продавцу, либо обратиться с иском в суд, предварительно не предъявляя требований продавцу (изготовителю, исполнителю). Естественно, что при этом предъявление требований продавцу не лишает потребителя права заявить иск в суд, если продавец откажется добровольно удовлетворить его требование полностью или частично.

Нередко на практике возникает вопрос: обязательно ли для потребителя перед обращением в суд предъявлять требования продавцу по поводу продажи некачественного товара или услуги? Обязательного соблюдения досудебного порядка урегулирования споров, если такой порядок предусмотрен законом или договором, требуют положения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в частности ст. ст. 131, 132, 135.

В указанных случаях спор передается на рассмотрение суда или арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка.

На практике, однако, потребителю целесообразно обратиться к продавцу (организации, выполняющей их функции) с письменным обоснованным требованием. К этому побуждает также требование ст. 483 ГК РФ (об извещении продавца о нарушении договора) и ст. 452 ГК РФ (о порядке изменения и расторжения договоров).

По некоторым услугам законодательством предусмотрено обязательное предъявление претензий. Так, например, ст. 55 Федерального закона "О связи" от 7 июля 2003 г. установлен шестимесячный срок для предъявления претензий, связанных с непредставлением, несвоевременным или недоброкачественным предоставлением услуг связи, недоставкой, несвоевременной доставкой, повреждением или утратой почтовых отправлений (для телеграфных отправлений - один месяц). Этой же статьей установлены различные сроки для ответа на претензию. При отклонении претензии или неполучении ответа в установленный срок заявитель имеет право предъявить иск в суд.

Необходимо иметь в виду, что истечение установленного законодательством срока на предъявление гражданином претензии не является основанием к отказу в судебной защите, так как это противоречит ст. 46 Конституции Российской Федерации (далее Конституция РФ).

Следует обратить внимание на то, что соблюдение досудебного порядка урегулирования споров обязательно не только в случаях, когда такой порядок предусмотрен непосредственно федеральным законом. Так, федеральный закон может содержать отсылочную норму, предусматривающую, что претензионный или иной досудебный порядок урегулирования определенной категории споров регламентируется подзаконным правовым актом, например постановлением Правительства РФ или актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство определенной отраслью или сферой управления.

Примерами таких отсылочных норм могут служить правила, установленные в ст. 122 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18 "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (далее - УЖТ РФ). Согласно данной статье порядок предъявления и рассмотрения претензий грузоотправителей, грузополучателей устанавливается правилами перевозок грузов на железнодорожном транспорте. Порядок предъявления и рассмотрения претензий отправителей, получателей устанавливается правилами оказания услуг по перевозкам пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом. Поэтому в случаях, когда досудебный порядок урегулирования споров регламентирован подзаконным правовым актом, при условии, что такая возможность прямо предусмотрена федеральным законом, для обращения в суд или арбитражный суд необходимо соблюдение указанного порядка.

В остальных случаях (если досудебный порядок не предусмотрен договором) спор может быть передан на рассмотрение суда или арбитражного суда без соблюдения данного порядка. Это возможно даже в тех случаях, когда досудебный порядок предусмотрен для конкретной категории споров подзаконным правовым актом, требования которого не основаны на соответствующей управомочивающей норме федерального закона.

Целесообразно также иметь в виду, что если досудебный (в том числе претензионный) порядок урегулирования определенной категории споров предусмотрен не федеральным законом, а законом субъекта РФ, то несоблюдение в таком случае досудебного порядка не может рассматриваться в качестве препятствия для обращения непосредственно в суд или арбитражный суд с исковым заявлением.

Обратим внимание, что до введения в действие нового Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. (далее - АПК РФ) понятие "досудебный порядок урегулирования споров" нередко отождествлялось с понятием "претензионный порядок урегулирования споров". Теперь из смысла норм как АПК РФ, так и ГПК РФ определенно следует, что досудебным может являться не только претензионный, но и иной порядок урегулирования споров, который может быть предусмотрен как договором, так и федеральным законом.

Под "иным" порядком следует понимать урегулирование спора, например, путем обмена письмами, телеграммами и другими документами, подачи заявления и предоставления ответа на него, прочие согласительные процедуры, реализуемые в документальной форме. При этом судебная практика исходит из того, что возможность проведения переговоров до передачи спора в суд нельзя расценивать как установление досудебного порядка урегулирования спора, поскольку под досудебным порядком понимается установление в договоре условий о направлении претензии или информационного письма, установление сроков для ответа на нее и других условий, позволяющих определить, что договор содержит четкую запись об установлении такого порядка.

Указанные формы досудебного порядка урегулирования споров могут быть предусмотрены условиями договора. Кроме того, федеральные законы в ряде случаев императивно устанавливают конкретные формы досудебного порядка применительно к определенным группам правовых отношений. Например, п. 2 ст. 452 ГК РФ установлен обязательный досудебный порядок урегулирования спора об изменении или расторжении договора. Так, если основанием расторжения договора аренды является неисполнение арендатором возложенных на него обязанностей, то арендодатель до обращения в суд с иском о досрочном расторжении договора обязан направить арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок (ч. 3 ст. 619 ГК РФ), а также предложение расторгнуть договор (п. 2 ст. 452 ГК РФ).

Следует иметь в виду, что в соответствии с правилами предоставления отдельных видов услуг и продажи товаров и на основании ст. 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) судья должен отказать в приеме искового заявления, если потребителем не был соблюден предварительный досудебный порядок разрешения спора и такая возможность не утрачена.

Несмотря на наличие и действие органов государственной и общественной защиты прав потребителей во многих случаях гражданам нет необходимости обращаться за помощью в эти органы или в суд. Свои нарушенные права можно защитить самостоятельно.

1.6. Самозащита как способ защиты прав потребителей

Самозащита гражданских прав была впервые выделена в ГК РФ (ст. 14) в качестве самостоятельного способа защиты.

В гражданско-правовой науке самозащиту права принято рассматривать как совершение действий фактического порядка, направленных на охрану его личных и имущественных прав и интересов. Действия юридического порядка охватываются понятием "меры оперативного воздействия". Другими инстанциями самозащита права рассматривается как совокупность действий и фактического, и юридического порядка. Тем самым в ее содержание включены меры оперативного воздействия.

Способ самозащиты гражданских прав - это действие или система действий по защите гражданских прав, предпринимаемых потребителем в силу закона или договора, без обращения в соответствующие государственные или иные правоохранительные органы. Выбор способа самозащиты зависит от характера нарушения и тех вредных последствий, которые возникли в результате этого нарушения.

В законе "О защите прав потребителей" (ст. 23, 28) установлены конкретные способы защиты нарушенных прав, которые могут самостоятельно, в рамках самозащиты, быть реализованы управомоченным лицом без обращения в соответствующие государственные органы (изменение или прекращение правоотношения, возмещение убытков, взыскание неустойки, данные способы защиты будут рассмотренный в отдельных параграфах).

Разновидностью самозащиты права является претензионный порядок урегулирования споров. Это значит, что при нарушении прав потребителя при оформлении покупки или заказа необходимо обратиться с устной претензией к должностному лицу предприятия. Например, если потребителем приобретен некачественный товар, не отвечающий его запросам, или его эксплуатация по каким-либо причинам невозможна, то потребитель имеет право возвратить этот товар по месту его покупки или изготовления, предъявив документы по факту покупки товара и потребовав либо замены товара, либо его восстановления, либо расторжения договора (ст. 18 закона "О защите прав потребителей"). Требования потребителя подлежат удовлетворению в добровольном порядке. В случае отказа продавца (исполнителя, изготовителя) по устному требованию потребителя удовлетворить его права, потребитель может составить письменную претензию, где излагается суть предъявляемых требований, указывается факт отказа удовлетворения устных требований. Если не последует ответа, или же будет отказано в удовлетворении претензии, потребитель оставляет за собой право обратиться в суд и требовать кроме защиты его права возмещения материального и морального вреда.

Как показывает практика, самостоятельно потребителем самозащита применяется редко. Это связано с тем, что данный способ защиты прав в рассматриваемой сфере имеет большие особенности. Покупатель (заказчик) является наиболее незащищенным субъектом потребительского рынка от недобросовестности продавцов (изготовителей, исполнителей) поскольку уровень информированности граждан о своих потребительских правах явно недостаточен: умело пользоваться предоставленными Законом правами, а тем более их защитить, могут немногие. В этой связи особая роль отводится органам местного самоуправления (ст. 44 Закона) и общественным организациям (ст. 45 Закона), осуществляющим защиту прав потребителей и наделенным соответствующими полномочиями. Следовательно, право потребителя на самозащиту на практике реализуется совместно с вышеуказанными органами. Меры, применяемые по отношению к недобросовестным продавцам (изготовителям, исполнителям) данными организациями по заявлению потребителя (устному или письменному), и представляют собой способ самозащиты прав граждан на рынке продукции и услуг.

Глава IV закона "О защите прав потребителей" регулирует государственную и общественную защиту прав потребителей. Права потребителя защищаются государственными органами, которые контролируют безопасность товаров (работ, услуг), соблюдение законодательства о защите прав потребителей и имеют права по пресечению нарушений прав потребителей и привлечению правонарушителей к ответственности.

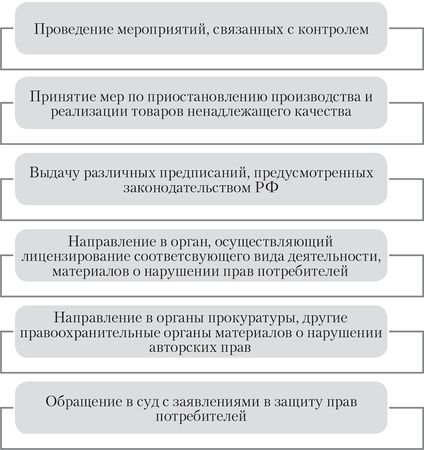

В соответствии со ст. 40 закона "О защите прав потребителей" государственный контроль и надзор за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей (далее - государственный контроль и надзор в области защиты прав потребителей), осуществляются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей (его территориальными органами), а также иными федеральными органами исполнительной власти (их территориальными органами), осуществляющими функции по контролю и надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг), в порядке, определяемом Правительством РФ. Государственный контроль и надзор в области защиты прав потребителей предусматривают:

1) проведение мероприятий, связанных с контролем: проверку соблюдения изготовителями (исполнителями, продавцами, уполномоченными организациями или уполномоченными индивидуальными предпринимателями, импортерами) обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам);

2) выдачу в пределах полномочий, предусмотренных законодательством РФ, предписаний изготовителям (исполнителям, продавцам, уполномоченным организациям или уполномоченным индивидуальным предпринимателям, импортерам) о прекращении нарушений прав потребителей, о необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам);

3) принятие мер по приостановлению производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), которые не соответствуют обязательным требованиям (в том числе с истекшим сроком годности), и товаров, на которые должен быть установлен, но не установлен срок годности, по отзыву с внутреннего рынка и (или) от потребителя или потребителей товаров (работ, услуг), которые не соответствуют обязательным требованиям, и информированию об этом потребителей;

4) направление в орган, осуществляющий лицензирование соответствующего вида деятельности, материалов о нарушении прав потребителей для рассмотрения вопросов о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

5) направление в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы по подведомственности материалов для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением установленных законами и иными нормативными правовыми актами РФ прав потребителей;

6) обращение в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов неопределенного круга потребителей, а также с заявлениями о ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации, импортера) либо о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя (уполномоченного индивидуального предпринимателя) за неоднократное или грубое нарушение установленных законами и иными нормативными правовыми актами РФ прав потребителей.

Схема № 6. Государственный контроль и надзор в области защиты прав потребителей предусматривают

Министерство РФ по антимонопольной политике и его территориальные управления в пределах своей компетенции рассматривают дела о нарушениях продавцами (изготовителями, исполнителями) законодательства о защите прав потребителей.

В ст. 44 закона "О защите прав потребителей" ОМС реализуют свои полномочия в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Закон "О защите прав потребителей" предусматривает создание органов по защите прав потребителей при местной администрации. Так, закон говорит (ст. 44 Закона), что в целях защиты прав потребителей на территории муниципального образования органы местного самоуправления вправе:

• рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защиты прав потребителей;

• обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей).

Схема № 7. Органы по защите прав потребителей вправе