Приведенные данные не охватывают всего многообразия процессов восприятия и не дают оснований говорить о выраженном половом диморфизме в перцептивных процессах. Они показывают, что различные физиологические, социальные и поведенческие факторы интегрируются и обусловливают субъективный характер процессов восприятия. Исследования по определению удельного веса каждого из этих факторов практически отсутствуют. Оценка полового диморфизма в процессах восприятия только на основании биологических отличий между мужчинами и женщинами является излишне упрощенной, так как игнорирует роль различий между мужчинами и женщинами, приобретенных в процессе социализации.

Среди психофизиологических характеристик особую роль играют свойства нервной системы. Изучение полового диморфизма по этим показателям, проведенное в школе Б. Г. Ананьева, установило превосходство женщин по подвижности процесса возбуждения и превосходство мужчин по силе нервной системы. Последующие исследования обнаружили, что различия по свойствам нейродинамики не столь очевидны [10]. Свойства нервной системы рассматривают как биологическую основу темперамента и некоторых качеств личности. Отсутствие выраженных половых различий в этих показателях служит дополнительным подтверждением того, что биологический пол однозначно не предопределяет психологический пол человека.

Данные о проявлении свойств нервной системы в реакциях на интенсивные стимулы согласуются с представлениями некоторых авторов о более низкой устойчивости к стрессу женщин по сравнению с мужчинами. По мнению Д. А. Жукова, особенно эти различия проявляются при высоком уровне стресса, когда мужчины демонстрируют лучшую способность к принятию решений [9]. Автор объясняет биологические механизмы низкой стрессоустойчивости женщин, исходя из данных о более медленном возвращении некоторых физиологических параметров к норме у женщин после стрессорных изменений. В частности, после стрессорного воздействия женщинам требуется больше времени, чем мужчинам, для снижения секреции кортизола (гормона надпочечников) до исходного уровня. Наряду с этим скорость мобилизации регуляторных систем в условиях эмоционального стресса у женщин выше, чем у мужчин. Это выражается в более интенсивном нарастании уровня возбуждения, быстрой общей эмоциональной активации женского организма.

Вопрос об особенностях поведения мужчин и женщин в различных стрессовых ситуациях не является окончательно решенным, и сведения относительно эффективности реагирования мужчин и женщин в таких ситуациях неоднозначны. Считается, что, преодолевая стресс, мужчины и женщины используют разные копинг–стратегии: женщины больше фокусируются на эмоциональных и межличностных аспектах ситуации, а мужчины – на концепциях решения проблем. При этом женщины используют более широкий диапазон стратегий, чаще прибегают к социальной и эмоциональной поддержке, чем мужчины.

Важнейшей психофизиологической характеристикой человека является функциональная асимметрия больших полушарий головного мозга. Межполушарные отношения рассматриваются как ведущая нейрофизиологическая детерминанта индивидуально–психологических отличий, так как они обнаруживают корреляции с различными психическими процессами [15]. Функциональная асимметрия заключается в том, что при осуществлении одних психических функций доминирует левое полушарие, а других – правое. Правое полушарие связывают с образным интуитивным мышлением, а левое – с рационально–логическим, знаковым. Левое полушарие играет ведущую роль в речевой деятельности, так как осуществляет фонетический (смыслоразличительный) анализ речи. Правое полушарие ответственно за эмоциональную окраску речевого высказывания, понимание контекста.

Существуют данные о половых отличиях в скорости созревания полушарий мозга: у мальчиков к моменту рождения более зрелое правое полушарие, а у девочек – левое. Поэтому девочки раньше начинают говорить, а также лучше читают, чем мальчики [8]. В процессе онтогенеза левое полушарие мальчиков дозревает медленнее, но у взрослых мужчин функциональное доминирование левого полушария над правым встречается чаще [19]. Клинические исследования показывают, что нарушения речи при поражении левого полушария у мужчин встречаются чаще, чем у женщин, при этом также ухудшаются показатели вербального интеллекта по шкале Векслера в большей степени, чем у женщин. Эти и другие данные подтверждают представления о том, что у женщин речевые и пространственные способности представлены в большей степени билатерально, а у мужчин более выражена латерализация. Морфологически это может быть обусловлено тем, что величина задней области мозолистого тела, соединяющего правое и левое полушария, у женщин больше, чем у мужчин, что способствует более интенсивному межполушарному взаимодействию. У большинства женщин выше и уровень лабильности (подвижности) нервных процессов [15]. Считается, что тип полушарного доминирования у мужчин является устойчивым и сохраняется в различных жизненных ситуациях.

У женщин меньшая выраженность межполушарной асимметрии проявляется в билатеральной организации различных психических функций, в том числе эмоций. Исследования с помощью ядерного магнитного резонанса показали, что у мужчин эмоциональная активность более латерализованная, т. е. в основном проявляется в одном полушарии, а у женщин более симметрична [20]. Отмечается также, что женщины более эмоционально экспрессивны, чем мужчины, демонстрируют более сильные психофизиологические ответы на эмоциональные стимулы. Авторы обращают внимание на то, что вопрос о предпосылках половых отличий мозговой организации эмоциональных процессов остается открытым. Данные различия могут быть обусловлены как биологическими факторами (особенностями структурно–функциональной организации мозга), так и социально–психологическими, допускающими более активное проявление эмоциональных реакций у женщин.

Определенные половые отличия получены при изучении психофизиологических механизмов речевых процессов. Речевые функции у большинства праворуких мужчин расположены в левом полушарии, тогда как примерно у половины праворуких женщин эти функции представлены в обоих полушариях [7], т. е. взаимодействие правого и левого полушарий при обеспечении вербальных функций выражено в большей степени. Наряду с этим у мужчин и женщин в организации речевой деятельности участвуют разные области полушарий [4]. Клинические наблюдения показывают, что при поражениях левой лобной доли в области моторного центра речи Брока происходят сходные нарушения речи у мужчин и у женщин [11]. При поражениях зоны сенсорного центра речи Вернике (левая височная доля) у мужчин нарушения речи встречаются значительно чаще, чем у женщин. При таких разрушениях у мужчин также происходят более выраженные нарушения вербальной памяти. Приведенные данные показывают, что у женщин речевые функции соотносятся в большей степени с передними областями полушария, а у мужчин наиболее существенна роль задних отделов полушария.

Рассмотренные особенности мозговой организации речевых процессов, возможно, связаны с половыми различиями в развитии вербального интеллекта. По данным психологов, у женщин по сравнению с мужчинами вербальный интеллект развит лучше. Превосходство женщин в развитии речевых функций начинается с детского возраста, навыками чтения девочки овладевают раньше мальчиков. В дальнейшем речь девочек и женщин, как правило, богаче и по словарному запасу, и по грамматическому строю. Женщины обнаруживают более высокие показатели вербальной памяти, чем мужчины, что может быть обусловлено большей скоростью межполушарного переноса информации у женщин по сравнению с мужчинами.

Выраженная межполушарная симметрия у женщин также может лежать в основе легкости перехода с доминирования левого полушария на правое и наоборот, т. е. обусловливает изменение соотношения левополушарных и правополушарных стратегий. Возможно, эта функциональная особенность мозга позволяет женщинам успешно использовать различные способы восприятия и мышления, что обеспечивает большую приспособляемость к изменениям условий жизни.

В то же время необходимо учитывать, что рассмотренные представления о половых различиях в латерализации психических функций нельзя считать общепризнанными. Существуют исследования, в которых не обнаружены половые отличия в мозговой организации когнитивных и эмоциональных процессов и которые свидетельствуют об отсутствии различий между полами в межполушарной асимметрии. Особенности межполушарного взаимодействия генетически запрограммированы, однако условия индивидуального развития способствуют или препятствуют их формированию. Возможны перестройки межполушарных взаимоотношений в процессе индивидуального развития человека под влиянием различных факторов, например ведущего вида деятельности.

Биологическая обусловленность отличий в эмоциональных и когнитивных процессах у мужчин и у женщин не является полностью доказанной, высказываемые суждения носят характер физиологически обоснованных гипотез. Необходимо отметить, что для выявления биологических предпосылок гендерных отличий важно изучение соотношения "генотип-среда" в межиндивидуальной вариативности психофизиологических характеристик. Очевидно, что если роль генотипа в межиндивидуальной вариативности характеристики высока, то сама характеристика отражает устойчивые особенности. Из анализа литературы ясно, что работы по изучению роли генотипа и среды в межиндивидуальной изменчивости практически отсутствуют. В отдельных исследованиях предпринимаются попытки провести сравнительное изучение роли биологических и социальных факторов в формировании индивидуально–психологических особенностей мужчин и женщин. Однако в этих работах обычно изучаются немногочисленные и гетерогенные группы мужчин и женщин с использованием разных методических подходов, что ограничивает возможности сопоставления и обобщения полученных результатов.

Таким образом, на соматическом уровне имеется ряд выраженных различий между мужчинами и женщинами. Однако эти свойства не являются ведущими в формировании высших психических функций и личностных особенностей индивидов. В психофизиологических свойствах половые различия не так четки и однозначны, как в соматических. В отношении целого ряда свойств такие отличия не выявлены. Это может быть обусловлено как отсутствием таких отличий, так и тем, что психофизиологические особенности, непосредственно связанные с биологическим полом, невелики и маскируются индивидуальной вариабельностью.

Биологический пол, скорее всего, является только одной из многих составляющих, которые определяют личностные особенности. Культурное наследие, уровень образования, ведущий вид деятельности, возраст через взаимодействие с фактором пола вносят существенный вклад в формирование поведенческих и личностных особенностей мужчин и женщин. Отсутствие выраженных половых различий в психофизиологических свойствах дает основание предполагать, что гендерная социализация, формирование маскулинного или фемининного типа личности и соответствующего стиля поведения имеет не столько универсально–биологическую, сколько социокультурную детерминацию.

Цель занятия

Основная цель данного занятия состоит в том, чтобы ознакомить студентов с современными данными о психофизиологических особенностях мужчин и женщин. Это даст возможность студентам лучше понять сложность соотношений между биологическими и психологическими характеристиками личности. Содержание занятия также позволит студентам четче осознать, что становление гендерной идентичности не имеет жестких биологических предписаний, что этот процесс осуществляется и направляется преимущественно с помощью социальных и культурных факторов.

Оснащение

Необходимое количество диагностических анкет, таблиц для обобщения психофизиологических характеристик мужчин и женщин, бланков–таблиц "Оценка ведущего полушария", листы нелинованной бумаги, секундомер.

Порядок работы

Этап 1. Вводный. Диагностическое анкетирование на тему "Что я думаю (знаю) о психофизиологических особенностях мужчин и женщин?"

Этап 2. Информационный. Обсуждение содержания материала по теме "Взаимосвязь биологических и психологических характеристик личности: гендерный аспект".

Этап 3. Исследование межполушарной асимметрии (определение ведущего полушария) у мужчин и у женщин.

Этап 4. Заключительный. Подведение итогов занятия.

Этап 1. Диагностическое анкетирование "Что я думаю (знаю) о психофизиологических особенностях мужчин и женщин"

Цель данного этапа: актуализировать индивидуальные представления студентов о психофизиологических особенностях мужчин и женщин и о том, какими факторами эти отличия обусловлены – биологическими или социальными. Студентам предлагается ответить на вопросы анкеты (приложение 1).

Этап 2. Информационный

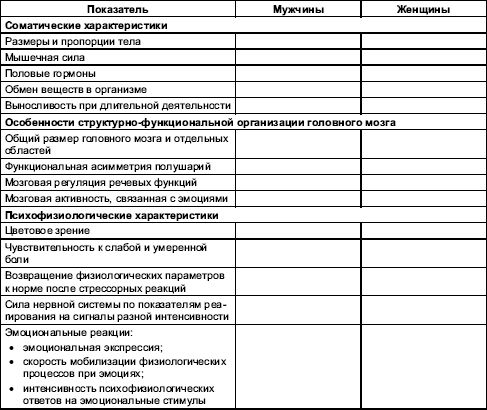

Цель данного этапа: ознакомление с теоретическим материалом по теме "Взаимосвязь биологических и психологических характеристик личности: гендерный аспект". Теоретический материал может представляться студентам в форме лекции, прочитанной преподавателем, или в виде текста, который они изучают самостоятельно. Учитывая информационную насыщенность теоретического материала, целесообразно предложить студентам составить краткий конспект. Для лучшего усвоения и закрепления полученных сведений о психофизиологических различиях между мужчинами и женщинами студентам предлагается заполнить табл. 1. (Пример правильного заполнения таблицы приведен в приложении 2.)

Этап 3. Исследование межполушарной асимметрии (определение ведущего полушария) у мужчин и у женщин

Цель этапа – определить доминирующее полушарие в группах мужчин и женщин. Сопоставить полученные результаты с данными о межполушарной асимметрии у мужчин и у женщин, рассмотренными на теоретическом этапе.

Полезные сведения

Функциональная асимметрия заключается в том, что при осуществлении одних психических функций доминирует левое полушарие, а других – правое. Правое полушарие контролирует двигательные функции левой половины тела, а левое – осуществляет аналогичный контроль правой половины тела. Левое полушарие ответственно за речь, анализ времени, осуществляет последовательную обработку сигналов, оно связано с анализом абстрактных признаков и логическим мышлением. Поскольку большинство людей являются правшами, т. е. правая рука является ведущей, левое полушарие считают ведущим по моторному контролю. Основные функции правого полушария – анализ пространственных признаков, параллельная обработка информации, образное мышление. Имеются данные о роли полушарий в формировании эмоций. Левое полушарие специализируется на формировании положительных эмоций, правое связано преимущественно с отрицательными эмоциями.

Таблица 1. Сравнительная характеристика психофизиологических особенностей мужчин и женщин

У каждого конкретного индивида может быть преобладание функций одного из полушарий, что находит отражение в особенностях познавательных процессов и эмоционально–личностной сфере [19]. Например, лица с преобладанием правого полушария чаще обнаруживают образный тип мышления, более успешно решают наглядно–образные задачи, имеют более высокие показатели нейротизма и тревожности. У левополушарных преобладает знаково–логическое мышление, положительные эмоциональные состояния. Особенности межполушарного взаимодействия генетически запрограммированы, однако условия индивидуального развития способствуют или препятствуют их нормальному формированию. Исследователи не пришли к единому мнению относительно половых особенностей межполушарного доминирования. Однако большинство авторов считает, что преобладание левого полушария у мужчин встречается чаще, чем у женщин. У женщин выявлено более активное взаимодействие между полушариями и доминирование одного (правого или левого) полушария менее выражено. Обобщенные психологические портреты людей с разными типами межполушарной асимметрии представлены ниже [15].

Левополушарный тип личности характеризуется доминированием использования правой руки в разнообразных бытовых, игровых и профессиональных действиях. Преобладает вербально–логическое мышление с последовательным, поэтапным решением конкретной проблемы. Возможно, поэтому представители левополушарного типа чаще встречаются среди специалистов технических профессий. В восприятии речи собеседника больше внимания обращают на ее смысловое содержание, чем на контекст или эмоциональную окраску. Эмоционально–личностная сфера характеризуется некоторым преобладанием положительных эмоций, что проявляется на всех уровнях эмоциональной реактивности – скорости опознания положительных эмоций, фоновом эмоциональном состоянии и субъективных оценках собственного эмоционального статуса. При этом интенсивность внешнего выражения эмоций скорее ниже, чем у правополушарных.

Правополушарный тип личности характеризуется иным набором психологических свойств. В двигательных действиях (особенно в бытовых) отмечается более или менее активное использование левой руки наряду с правой. Двигательные и когнитивные процессы у его представителей протекают медленнее, механизмы произвольного, волевого контроля психических процессов менее успешны. Преобладает образное, целостное восприятие. Пространственные представления характеризуются успешным восприятием и запоминанием взаимного расположения объектов. В организации и планировании деятельности важную роль играет опора на интуицию. В восприятии речи большее внимание обращается на ее эмоциональную окраску, метафоричность, контекст. Эмоционально–личностная сфера характеризуется доминированием отрицательной эмоциональной системы над положительной, более быстрым опознанием отрицательных эмоций, склонностью к негативным эмоциям при описании своего состояния. Лица с ведущим правым полушарием чаще встречаются среди представителей художественных профессий (музыкантов, певцов, художников, дизайнеров).

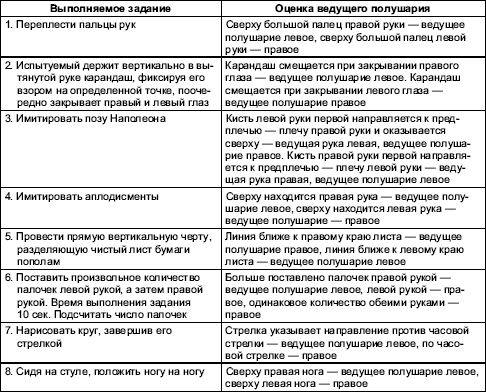

Существуют различные способы определения ведущего полушария – по ведущей руке, ведущему глазу, уху и др. В данной работе рекомендуется использовать комплексный метод определения доминирующего полушария, апробированный в нейропсихологических исследованиях [20]. Метод позволяет осуществлять экспресс–диагностику ведущего полушария по результатам выполнения нескольких проб, оценивающих ведущую руку, ведущий глаз и ведущую ногу.

После теоретического знакомства с материалом, приведенным в разделе "Полезные сведения", студентам предлагается самостоятельно составить индивидуальные психофизиологические портреты и на основе этого сформулировать гипотезу о возможном доминировании правого или левого полушария. Затем выполняется исследование по определению ведущего полушария с применением предложенного комплексного метода. Студенты делятся на группы по два человека и попеременно выполняют роль исследователя и испытуемого. Испытуемому предлагается последовательно выполнить задания, затем по результатам тестирования определить ведущее полушарие. Задания и критерии оценки приведены в табл. 2.

Таблица 2. Оценка ведущего полушария