Аспект функционирования инструментального сознания

Что мы берем в качестве составляющих этого инструмента?

С наибольшей легкостью выделяем в сознании процесс решения умственных задач, то есть мышление. Это и будет аспектом функционирования инструментального сознания.

Мы все думаем, но редко кто пытается понять, как это происходит. Немногие люди могут относиться к думанию как к работе.

Любой процесс в человеке начинается с активизации какой-либо потребности. Она же, в поиске способа своей реализации, стимулирует поиск соответствующего объекта. Появляется ценность.

Потребность плюс ценность создают мотив: хочу – первую побудительную причину на уровне сознания.

С этой точки зрения основная функция мышления – обслуживание наших потребностей.

Итак, мотив сформировался. В более или менее свернутом виде, сознательно или бессознательно, определяется проблема – где, в чем, какое противоречие нужно преодолеть для реализации мотива?

На этом же этапе формируется установка на результат. Конкретно она всегда выражается в том, что сознательно или бессознательно человек моделирует себе определенный сигнал, который должен будет ему сообщить о реализации мотива (модель потребного будущего). Например. Двое влюбленных. Если у них сложились разные модели того, как должны выражаться чувства, то усилия одного могут быть совершенно непонятны другому. Цветы не дарит – значит, не любит. Он мне так и не сказал, что он меня любит, и т. п. Это очень сложный момент. Часто сигнал уводит в сторону отрешения задачи. Например, человек получает его раньше, чем процесс по-настоящему реализован. Или же обратный случай – все давно сделано, но сигнала запланированного еще не было. И тогда достижение его становится самоцелью, слепо идя к которой можно разрушить все сделанное.

После формирования установки следует анализ условий и требований. Сюда входит анализ объективной реальности – цепь условий, необходимых для решения задачи, то есть уровень притязаний. И субъективная установка на себя (требования) – уровень ожиданий.

Далее человек вырабатывает более или менее четкий план деятельности, после чего в идеале рождается решение. В качестве обратной связи, естественно, выступает практика.

Аспект организации и связи функционального сознания

Поскольку информацию мышление получает из памяти, то, очевидно, что аспект организации инструментального сознания – память. Аспект связи – код или язык.

И если говорить о типе личности, а базовым инструментом личности является сознание, то это и будет код ИМ – информационный метаболизм личности. То есть своеобразная расшифровка того, каким способом она воспринимает, перерабатывает и выдает информацию.

Расширение кода личности ведет к расширению пространства сознания.

Точкой координатора, нулевой точкой сознания является потребность. Именно потребность включает весь механизм и делает его целым, будучи сама по себе безотносительной к сознанию.

Вот общий обзор границ того, что мы называем сознанием как инструментом.

Что нужно решить?

Конкретные задачи, стоящие перед нами для получения необходимого качества инструмента (сознания), состоят в следующем:

1. Совершенствование метода мышления в соответствии с поставленной задачей.

2. Память как пространство сознания (целостность пространства сознания).

3. Расширение объема сознания (то есть мы осознаем способ приема, переработки и выдачи информации, свойственный вашей личности, и выходим за его границы).

4. Осознание и формирование структуры потребностей.

5. Навык извлечения информации из психоэнергетики.

По первой проблеме: совершенствование метода мышления. О ней шла речь, когда говорили о методе причинно-позитивного мышления. Мы предложили основной принцип анализа объектов по методу качественных структур. И теперь, исходя из вышеизложенного, можем развернуть процесс решения умственных задач в сознательный акт.

По второй проблеме: целостность пространства сознания. Мы обладаем "множественным сознанием", отсюда – множественным Я и разными системами критериев на все случаи жизни. Три постулата, названные выше, могут служить отправной точкой для создания целостного пространства сознания.

По третьей проблеме: расширение объема сознания, выход за границы типа информационного метаболизма личности – кода личности. Сюда входит проблема ложной личности. Всякая личность имеет большое количество установок, норм и т. п., многие из которых превратились в сверхценности и само собой разумеющиеся нормы.

Для расширения кода восприятия нужно преодолеть эти образования.

Тут возникает особая сложность, так как изменение способа общения с Миром изменяет наше поведение, что требует изменения привычных приспособлений.

Начиная развивать чувствительность психоэнергетики, мы пробуждаем в себе тот механизм, которым обладали в детстве. Целостная реакция – это и есть реакция через доминирование психоэнергетического инструмента. Но вся сложность состоит в том, что мы хотим пробудить в себе этот инструмент не просто на уровне взрослого человека, а на уровне человека, обладающего развитым сознанием и стабильным самосознанием, для того чтобы пользоваться этим практически и управляемо.

Понятно, что речь идет не об отказе от сознания, а об овладении информацией, идущей от психоэнергетики.

Необходимо уметь сознательно выключать механизм оценки, работающий в нас безостановочно. Иначе не сможем впустить в себя информацию, которая с точки зрения сложившейся в сознании ситуации якобы не имеет ценности.

Надо преодолеть барьеры, ограничивающие восприятие объективной реальности, и довести контакт с ней до максимума. Раздвигать границы нужно постепенно. Эта работа может быть успешно проделана только при наличии помощи извне.

По четвертой проблеме: осознание и формирование структуры потребностей. Дело в том, что человек себя самого как набор потребностей не осознает. Редко кто может ответить на вопрос, какая же потребность в нем в данный момент активизирована. Даже на уровне ценностной структуры мы обычно очень приблизительно знаем систему своих ценностей и их иерархию.

Как подойти к решениям

Все потребности, по П. В. Симонову, делятся на три больших класса: биологические, социальные и духовные (идеальные). Принцип классификации построен на том, какими объектами потребности удовлетворяются:

биологические – материальными;

социальные – социальными (общностями различного класса);

идеальные – идеальными (информация).

Есть гипотеза: если биологические потребности почти все существуют в момент рождения (за исключением потребности продолжения рода), то будущие социальные потребности рождаются из потребности в эмоциональном контакте прежде всего с матерью.

Мы знаем, что ребенок, оторванный от матери в возрасте до года, заранее обречен на психологическую неполноценность. Дефицит эмоционального контакта приводит к эмоциональной холодности, отсутствию сочувствия, сопереживания и т. п.

Таким образом, потребность в эмоциональном контакте – базовая для всех социальных потребностей.

Исходной для группы идеальных потребностей является потребность в новой информации. Она тоже есть у новорожденного. Он не просто нуждается в каких-либо раздражителях, а именно в новых. И если в раннем детстве человек не получил достаточного разнообразия всевозможных впечатлений на всех уровнях восприятия, то у него затруднен процесс умственного развития.

Территориальный императив – все живое стремится занимать территорию.

На уровне биологических потребностей это территория как таковая.

На уровне социальных потребностей выражением территории является социальный статус, то есть определенный уровень признания в определенной группе людей.

На уровне идеальных потребностей – это место в Мире (свой мир), то есть мироотношение.

Страхи, "охраняющие" территорию

А чем же регулируется удовлетворение потребностей на уровне бессознательного? Страхами, ограничивающими "территорию" потребности.

На уровне биологических потребностей таким страхом будет страх конечного. Страх смерти, страх, что кончаются запасы пищи и т. д. (хотя, что касается страха остаться голодным, есть и противоположный пример – страх принимать пищу (анорексия). При кажущемся на первый взгляд противоречии это тоже страх конечного).

На уровне социальных потребностей – страх самого себя. Этот страх – регулятор удовлетворения социальных потребностей, страх нарушения конвенции и конвенционного образа себя.

На уровне идеальных потребностей – страх бесконечного. Его мы все испытывали, думая, к примеру, о бесконечности Вселенной, о том, что вся Солнечная система – ничтожная пылинка на окраине Галактики. В примитивном примере этот страх выражается в уходе человека от разговоров на "высокие темы", в осознании боязни сойти с ума.

Если хотите сознательно трансформировать свои потребности, то непременно столкнетесь со всеми видами страхов (при желании раздвигать границы потребностей).

Раздвигая границы, осознавая потребности

Действовать тут, то есть раздвигать границы, надо очень осторожно, резкие рывки крайне опасны. Не зря во всех учениях это делается постепенно, в правильной последовательности и в определенное время. Резкий рывок приводит к обратному движению маятника.

Необходимо разобраться в своих потребностях и систематизировать их, увидеть, какие из них, какое место у вас занимают.

Следует помнить, что чем шире и разнообразнее деятельность по удовлетворению той или иной потребности, тем шире и разнообразнее сама потребность (А. Н. Леонтьев. "Личность, сознание, деятельность").

Как известно, наши потребности и способы их удовлетворения формировались под влиянием окружающих еще тогда, когда мы с вами в этом мало что понимали. Самовоспоминание, "пересмотр" жизни дает возможность выяснить, когда и почему сформировалась та или иная потребность, а через это – возможность трансформировать ее реально, в соответствии с тем, что вы, собственно, хотите.

Здесь ключевой момент для овладения сознанием как инструментом. Без этой работы ни о каком самосовершенствовании говорить не приходится.

Вторая методика для анализа структуры своих потребностей и трансформации их – определение ценностей структуры личности – более проста, так как осознать систему своих ценностей легче, чем систему потребностей.

У человека все способы удовлетворения потребностей социализированы. Социальные потребности в процессе его развития доминируют, он усваивает социальный опыт человечества. Уже ребенок может начинать голодать для того, чтобы добиться эмоционального контакта. А взрослый, даже очень голодный, часто не в состоянии съесть пищу, которая не принята в среде, где он воспитывался.

Также социализированы и способы удовлетворения идеальных потребностей. Мы и думаем в соответствии со стереотипами, усвоенными в процессе общения и обучения.

Создание реальной и идеальной ценностных структур дает четкий внутренний ориентир во всех выборах, которые отныне вы сможете делать сознательно, если не пожалеете на это времени и труда.

Ценностная структура личности

Составлять ценностную структуру личности нужно только наедине с собой и только в том случае, если вы действительно хотите узнать иерархию ваших ценностей, потому что обмануть себя легко. Ведь никого мы так не обманываем, как самих себя. Это происходит потому, что через одну и ту же ценность человек может удовлетворять совершенно различные потребности. Например, через пищу удовлетворять потребность и в голоде, и в социальном статусе. И таких примеров множество.

О самосовершенствовании

Для составления ценностной структуры личности надо выписать на лист бумаги все, что является для вас в этом Мире плюс-ценностями, или, говоря проще, добром, и минус-ценностями, то есть злом. Причем выписать подряд, не разделяя на крупное и мелкое. Не беспокойтесь, что таких плюс-минус-ценностей будет очень много. Самое большее – около шестидесяти.

Таким образом, вы увидите реальный круг своих ценностей.

Далее предлагается составить их иерархию методом критического выбора. Это самое трудное место для достижения какого-либо объективного результата.

Проигрывается в уме такая ситуация, которая в жизни может и не случиться. Вы берете две ценности и делаете выбор – если у меня будет эта ценность, то не будет другой, а если будет вторая, не будет первой. Сравнив их таким образом, вы увидите, какая из них занимает более высокое место в вашей иерархии.

Далее берете любую следующую ценность и начинаете уже снизу противопоставлять ее другим. В конце концов она так же займет свое место.

Определив по этому принципу иерархию плюс-ценностей, переходите к минус-ценностям.

Принцип тот же, но теперь из двух зол вы выбираете меньшее.

В результате вы увидите тот механизм выбора, который человек обычно не осознает.

Во-первых, сознательное знакомство с собственным механизмом выбора даст вам экономию времени. Как часто человек мучается над придумыванием защитного оправдательного мотива в отношении какого-либо своего поступка, хотя подсознательно уже точно знает, что поступит так и никак иначе. Теперь же, заглянув в свои записи, вы можете значительно сократить время этих "мучений" или даже совсем избежать их.

А во-вторых, и это главное, – раз мы говорим о самосовершенствовании, есть шанс сознательно пересмотреть свою ценностную структуру.

Ведь возникает возможность создать идеальную модель этой структуры и посмотреть, насколько она отличается от существующей, определить, что нужно сделать, чтобы достичь идеальной (рис. 28). Это уже большая практическая работа по совершению новых сознательных выборов в вашей жизни.

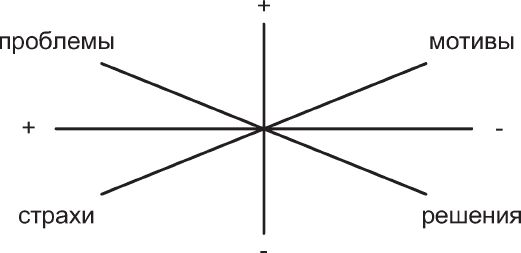

Рис. 28

Далее, если у вас еще хватит сил на удовлетворение потребности в самопознании, предлагается сделать следующее.

Вы располагаете ваши плюс – и минус-ценности на горизонтальной оси. От нуля вправо – плюс-ценности по иерархии, а влево от нуля – минус-ценности, тоже по уже известной иерархии, от самой большой и далее.

Проделав это, берете плюс-ценность, отношения к которой интересуют вас особенно, и раскладываете ее на плюс – и минус-требования, то есть чего я хочу в этом, а чего не хочу. Методом критического выбора опять же составляете иерархию плюс – и минус-требований и располагаете их на вертикальной оси нашего графика. Вверх от нуля – плюс, вниз – минус.

Таким образом можно получить информацию о реальном содержании той или иной своей ценности.

В секторе плюс-ценностей и плюс-требований, в точках пересечения, обозначатся ваши мотивы, связанные с этой ценностью. (То, что находится на парадигме, – определяющее, то, что на синтагме, – определяемое.) Допустим, к ценности "любимая работа" вы выявите у себя такое требование, как общность единомышленников, а в плюс-ценностях еще и одиночество. Делаем пересечение и получаем следующий мотив: ходить на работу, иметь там единомышленников, но при этом оставаться в одиночестве. Иначе говоря, оставаться независимым среди общности – вот ваш мотив.

В секторе плюс-ценностей и минус-требований получаете набор решений, связанных с данной ценностью, которую вы развернули. (Для вышеизложенного мотива основное решение – стать лидером.)

В секторе пересечений плюс-требований и минус-ценностей вы получаете набор проблем.

И в секторе пересечений минус-ценностей и минус-требований получаете набор страхов, то есть то, от чего вы убегаете (страхи, связанные с данной ценностью).

Напоминаю, что успех этой работы зависит от того, насколько ваша потребность в самопознании превышает потребность в положительной самооценке.

Итак, сделан анализ своей структуры потребностей и намечена трансформация их в зависимости от цели, которую вы преследуете.

Проблема расширения кода личности

Теперь перейдем к рассмотрению проблемы расширения кода личности.

Мы говорили, что у каждого человека есть код, на котором работает его сознание. Анализируя сознание по системе качественных структур, мы определяем коду место аспекта связи. Именно через него человек выступает в качестве приемника. И понятно, что именно качество кода регламентирует качество общения. Тут и возникает проблема повышения качества, или, иначе говоря, расширения кода своей личности.

Чем этот код определяется? Во-первых, социумом. Человек потому человек, что он усваивает опыт социума. И понятно, что в зависимости от характеристик окружающего нас социума и фильтруется информация, идущая к нам.

Во-вторых, код индивидуален. Все количество полученной информации трансформируется уже в зависимости от него. Сюда входит и внутренний код: насколько я ориентируюсь в информации; насколько знаю себя; как часто вступаю в общение с собой; насколько ориентируюсь в информации, доставляемой телом, психикой и т. п.

Есть ли в личности что-нибудь скрытое, что не отслеживается во внешних проявлениях? Вопрос сложный. Все зависит от качества методики. Скорее всего, скрытого нет. Личность не может проявлять себя иначе, чем через действие. И даже когда человеку кажется, что что-то знает про себя только он сам, что звучит только его, внутренний диалог, это можно обнаружить.

В игровой ситуации, в тесте, то есть пусть даже в искусственно созданной ситуации, все "тайное" станет явным.

Личность познаваема. Она развивается по определенным объективным законам, которые все больше раскрываются научному знанию.