Проследить дорелигиозные корни "души" представляется делом более чем сложным, поэтому мы начнем с религии – как с самого древнего известного нам обладателя "души", как элемента системы. Впервые она появилась в греческой мифологии и ассоциировалась как с дыханием (ветром, вихрем призраков умерших, бабочкой, летящей птицей), так и с кровью, причем то и другое – самые что ни на есть яркие витальные символы. Напомним, что асфиксия вызывает самый выраженный, панический страх смерти, а истечение крови также, как известно, весьма впечатляет человека. Не случайно поэтому постепенно "душа" стала приобретать все большее и большее религиозное звучание. Конкретизировал этот аспект еврейский прагматизм под руку с христианским рационализмом: "Сотворив первого человека Адама из земли, Бог вдунул в него дыхание жизни, то есть душу, существо духовное и бессмертное (Быт. I, 26, 27). По смерти человека душа возвращается к Богу, Который дал ее (Еккл. XII, 7)".

Тогда-то и произошли те два раскола "души" ("души" как понятия), которые и определи ее нынешнее незавидное состояние. Первое уже прозвучало – в отличие от греческой мифологии, где душа отождествлялась с живым существом, с отдельными функциями организма и его частями, произошло отделение физического тела от души – "земля" и "дыхание жизни", "Душа еще жива. Тело умерло". Второй раскол оказался еще более теологизирован – "душа" как понятие была разделена теперь на "человеческую душу" и просто "Дух" (который употребляется в Священном Писании в самых различных значениях) или, что более важно, – на "Святой Дух". И если первый раскол предупредил разделение медицины на соматическую и психическую, печальные плоды которого мы сейчас активно пожинаем, то второй предупредил разделение религиозного знания и философии, отчего потеряли и те и другие. Последнее в меньшей степени коснулось отечественной философии, которая не случайно носит название "религиозной"; учитывая это, посмотрим на "странствие души" в ее системах.

Понятие "души" крайне имплицитно, а значит – не определено, значение его невыразимо, но зато подразумеваемо, и именно поэтому Иван Ильин, например, полагает возможным определять душу через нее саму и говорит, что "духовная личность" – это утверждение своего духовного достоинства и свободы. Есть и более конкретные высказывания о душе, так, например, Вячеслав Иванов обмолвился, что душа должна пониматься как плотный, непроницаемый, нерасчленяемый сгусток жизненной энергии, который назвал себя "я" и "цельною личностью". Однако у "современной души", по его мнению, он, этот сгусток, расчленен, что, впрочем, по мнению автора, служит почвой для новых ростков религиозного мировосприятия и творчества. Да, второе после религии место в разговоре о душе всегда занимает творчество, третье – экзистенциальные категории. Причем если религия контекстуально чаще всего сочетается с творчеством, то последнее с указанными категориями: "Душа есть страсть. И отсюда отдаленно и высоко: "Аз есьм огонь поедающий" (Бог о Себе в Библии). Отсюда же: талант нарастает, когда нарастает страсть. Талант есть страсть".

Интересное звучание понятие "душа" приобретает в философской системе Льва Карсавина. И этот интерес продиктован не только самой оригинальной философией автора, но еще и тем, что в творчестве Льва Карсавина соединились все три ветви "души" – психическая, философская и религиозная, заручившись общим стволом. Но сделать это в отсутствие единой и технологичной методологии, а также специального языка оказалось крайне сложно, что вызвало в адрес философа обильную критику, а самого Л.П. Карсавина ввергло в тяжелую депрессию. Но все же он блистательно и эмоционально воссоединяет семантику "души", преодолевая те два раскола, которые мы представили выше.

Вот таким образом преодолевается первый: "В целом совокупность восприятий мною моей телесности как "изнутри", так и "извне", есть "мое", "я сам", "моя душа", хотя и в соотнесенности и слиянности с инобытным. Попытайтесь выкинуть из вашей "души" все связанное с вашей телесностью и посмотрите, что у вас останется. – Ничего не останется, если только вы будете выполнять предложенную вам задачу добросовестно и внимательно. Вы, может быть, скажете, что останется "чистое мышление". – Как бы не так! Разве возможно мышление без самосознания, а самосознание без телесных качествований? При самом резком различении "души" и "тела" никак нельзя отрицать, что они – два момента одного и того же человека; и невозможно мыслить "душу" как нечто в себе замкнутое, определенное и отделенное. Вместе с этим падает гипотеза психофизического параллелизма, хотя совсем еще не торжествует не менее безосновательная гипотеза причинного взаимодействия души и тела".

А вот таким образом – второй: "Совершенное мое "я" (моя "душа") – конкретное всеединство всех его качествований, прошлых, настоящих и будущих: доведенное до конца (то есть не сущее) их множество, упорядоченное их множество в их становлении-погибании и их единство. Оно упирается во всеединое "я" космоса (в "я" Адама), будучи одною из его индивидуализациий, а через него и в нем обосновано в Я Божественном, существуя и существуя, как "я", только через причастие к Нему".

Вместе с тем Лев Карсавин борется внутри себя с двумя не вполне возможно осознанными тенденциями: с одной стороны, синтезировать имеющееся, а с другой – создать новое. И это существенно, поскольку действительно возможны два пути. Можно попытаться реанимировать части, сложить их в целое в расчете на то, что разбитый хрусталь вновь обретет прежнее звучание. Но ведь этого не бывает, по этому поводу вспоминается замечательное высказывание Мераба Мамардашвили, который не без основания полагал, что синтез после проведенного анализа не восстанавливает былой целостности, поскольку последний уничтожает многие прежние связи. Но можно ли построить целостность, создать новое понятие "души", если затруднительна интеграция? Представление об открытых и закрытых системах с очевидностью свидетельствует о малой перспективности этого мероприятия. Открытую систему, а значит, и естественную целостность, можно только увидеть, "ухватить", и в этом как раз таки и заключается второй путь: найти новое понимание "души", а это значит – найти новые стропила понимания для сущности "души" (реальности души) в нашем сознании, так как старые прохудились донельзя да вдобавок растянуты "соседями" по "дачным участкам".

Итак, каков же предмет психософии?

Наше сознание всегда стремится к тому, чтобы ему "все было понятно", мы не любим неопределенности. Хотя само по себе это не так уж и плохо, но вся история человечества доказывает, что не бывает окончательных решений – ни в космологии, ни в науке о микромире, ни в том, что находится между ними. Когда-то ученые серьезно полагали, что характер человека и его темперамент зависят от пропорционального соотношения в нем крови, желчи и слизи, даже не догадываясь о том, что субстратом психических процессов является мозг. Так и сегодня мы в чем-то совершенно убеждены, а через какой-то период времени с большой долей вероятности это окажется иллюзией. Так уж срабатывают механизмы нашего сознания, которое, не дожидаясь окончательного, истинного ответа, закрывает систему с помощью каких-то "выявленных" закономерностей и определений, отсекая тем самым себя от изучения настоящей, подлинной реальности. А механизмам, по которым это происходит, нет дела до достоверности, подобно тому как машине в подсобном цехе продуктового магазина абсолютно все равно, какой продукт она упаковывает – свежий или подгнивший. Тем более что и критериев для определения достоверности "плодов" познания у нас немного.

И предмет науки, таким образом, мы не имеем права определять как вещь, некое состояние, факт, локализованный во времени и пространстве, иначе система этой науки закроется, словно мидия, и будет производить на свет не открытия, а лишь спекулятивный материал. Получается, что "душу", какой ее принято представлять, мы просто не можем избрать в качестве "предмета изучения" для психософии. Более того, ее и нет таковой, какой она обычно представляется, по причинам, о которых мы уже говорили, – частность и раздробленность представления о ней. Обычно полагают, что "душа" отлична от "душевных явлений", а то, с чем мы сталкиваемся, – это только "душевные явления", "душа" же отсюда непознаваема. Но насколько вообще правомерно разделять в этом вопросе "душу" и "душевные явления"? Понятно, что имманентно присущее человеку стремление к определению причинно-следственности происходящего требует такой дефиниции. Однако что тогда, хотя бы и косвенно, доказывает то, что такое разделение возможно? Утверждение, что раз мы видим явление, значит, где-то есть и его причина (подчеркиваем – в данной дефиниции), равносильно положению о том, что раз человек видит, значит, его кто-то этому научил.

Нет, гипотетическое предположение души как а-ля-вещественного факта – состояния (пусть даже "идеального" по своей природе) – непозволительная и губительная для науки роскошь. Но чем, в таком случае, все эти люди – с корнем "психо-" в наименовании своей профессии – занимаются? Расхожими стали теперь слова "душевная сфера", "душевная жизнь". Что ж, хорошо, но давайте все-таки попробуем определиться.

Еще Семен Франк затеял замечательную свою науку о "душевной жизни", назвав это учение "философской психологией". Вне всякого сомнения, ход его мысли совершенно верен, поскольку изучается то, что есть (он назвал это "природой души"), а не то, что подсказывает формальная логика, – выхолощенные от "непознаваемой" "души" "познаваемые" "душевные явления". И метод его исследования также достаточно удачен, поскольку естественен, а не надуман: "самонаблюдение в подлинном смысле, как живое знание". Однако же есть одно "но": не выделив "душу" в качестве предмета познания, он дает ей определение (не лучшее, но не в этом дело); этим он разделил мир и, что самое главное, само знание на "знание о душе" и на "знание не о душе", на чем методологически честное исследование следовало бы завершить.

Что мы можем знать, кроме психических фактов или фактов, данных нам через психическое? Вопрос, разумеется, из разряда как банальных, так и риторических, но не будем спешить ставить на него эдакий штамп – мол, "субъективизм", "критический идеализм" и т. п. Ответив на вопрос отрицательно: "Ничего не можем знать", – мы не отрицаем тем самым существования внешнего, с одной стороны, и не гиперболизируем значения психического, с другой. Ведь если мы считаем, что "ходим ногами", это вовсе не ущемляет "достоинства" нервной системы, ответственной за этот процесс. Но при подобной постановке вопроса мы получаем возможность правильно понять то, что находится вне нас, и то, что есть мы. А мы – это "душевная сфера", таким образом, это все, с чем мы входим во взаимодействие. Но разве это не так? Разумеется, сразу становится понятно, что и "душой" все это не является и что даже злополучным (в смысле гибельности умопостроений) "душевным явлением" это назвать нельзя. Это опыт, но не "естественный", как опять же принято думать, а психический. А это, вместе с тем и в свою очередь, избавляет нас от достаточно сомнительного метода исследования – "самопознания".

Итак, предмет психософии – это психологический опыт, которым является все, что дано нам непосредственно. Психософия предлагает простой, емкий, а главное – естественный путь построения научного знания, основа которого заключается в использовании лишь первозданного психологического опыта, который не успел еще видоизмениться в интеллектуализированных системах уже наличествующего в сознании опыта и знаний, ее кредо: "психологический опыт – такой, какой он есть". Поскольку все, чем мы обладаем, – это только наш психологический опыт хотя бы потому, что о чем бы мы ни говорили, что бы ни изучали, что бы ни представляли – это будет развернуто в координатах времени, пространства, модальности и интенсивности, что обеспечено мозгом и чуждо всей неживой и большей части живой природы.

Психологический опыт неограничен и поэтому не ограничивает и систему науки; он, кроме того, процессуален, так как существует только в момент непосредственного взаимодействия поставщика информации и воспринимающего – что, как уже отмечалось, крайне важно, поскольку не допускает ни языковых, ни интеллектуальных спекуляций.

Способ существования человека

В завершение этой главы следует обратиться к феномену способа существования. Если представить его максимально просто, то можно выразить его следующим образом: все, что существует, существует как-то, это "как-то" и есть способ существования данной вещи. Иными словами, всякая вещь имеет какой-то свой собственный способ существования, то, что делает возможным ее существование, то, без чего она невозможна. Как может существовать вещь, которая не имеет механизма или, можно еще сказать, координат своего существования? Важность тех систем, которые являются способом существования для данной вещи, невозможно переоценить.

Рассматривая человека в данном аспекте, мы сразу замечаем, что он немыслим вне времени и пространства. И действительно, организация нервной системы человека такова, что, с одной стороны, через огромный рецепторный аппарат (в том числе вестибулярный анализатор, отолитовый аппарат и т. д.), сложную проводящую систему, множество нервных центров, развитые чувства "локализации", "стереогнозии", "мышечно-суставного чувства" и проч. и проч. человек разворачивает "мир для себя" в пространстве. С другой стороны, память разворачивает для него мир во времени.

И время, и пространство – это те вещи, в существовании которых мы бы никогда не усомнились, не разочаруй нас микромир (своим принципом дополнительности, двунаправленными во времени процессами рассеивания), поскольку они – условие, способ нашего существования, мы не мыслим вне времени и пространства. И именно поэтому мы позволяем себе безапелляционно утверждать, что "время течет из прошлого через настоящее в будущее", "пространство трехмерно" и другие подобные вещи. Все это способ нашего с вами существования, а в мире как таковом нет ни времени, ни пространства. Но можем ли мы сомневаться в том, что мы ощущаем, видим, знаем? А разве отсутствие сомнения – критерий достоверности? На все эти вопросы отвечает принцип способа существования.

Координатами времени и пространства способ существования человека, конечно же, не исчерпывается, есть еще модальность, которая раскрашивает мир, позволяет нам его видеть, слышать, ощущать физически. Рядом с ней всегда следует интенсивность, которая заставляет нас то испытывать боль, то нежное прикосновение, то грохот, то мелодию. Фактически время, пространство, модальность и интенсивность – базовая шкала координат, необходимая в качестве способа существования психики (физиологии нервной деятельности). Но одной "нервной деятельностью" психическое, разумеется, не исчерпывается, в открытой системе человека есть еще гносеологический и личностный вектора.

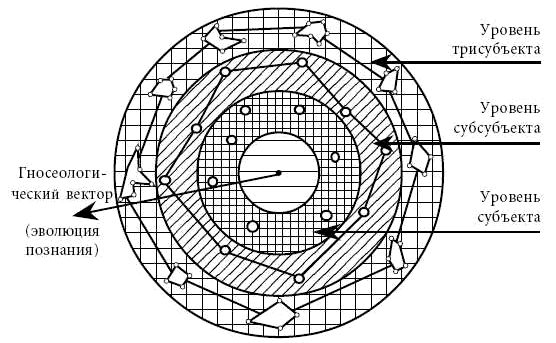

Способ существования есть у всякой вещи. Гносеологическая структура человека, как мы показали в "Философии психологии", иерархична.

Во-первых, это субъектность, во-вторых, субсубъектность, в-третьих, трисубъектность. Для субъектности, то есть для самого элементарного факта познания, кроме самого субъекта (познающего), необходима информация. Для субсубъектности необходимо самоощущение себя субсубъектом (так называемое "самополагание") даже без выраженной рефлексии этого ощущения, для него достаточно всего двух элементов: отфиксировать факт отношения с самим собой (я и пища) и фиксировать также некоторые связи вне себя (например, для собаки хозяин – это не просто человек, это человек, связанный с пищей). Фиксируя внешние связи, субсубъект тем самым полагается на самого себя, ручается перед самим собой за достоверность своего суждения, но заметим: положившись на это суждение, сам он фактически выпадает из этой системы – от него уже ничто не зависит, это создает возможность допущений и ошибок.