Старый надежный лимбический мозг

В нашем исследовании средств невербальной коммуникации лимбический мозг является тем местом, где происходит самое интересное. Почему? Потому что эта часть мозга реагирует на окружающий мир мгновенно и рефлекторно, то есть в реальном времени и без размышлений. По мнению психолога Дэвида Майерса, именно этим объясняется подлинность реакции этого мозга на поступающую извне информацию. Поскольку лимбический мозг несет главную ответственность за наше выживание, ему приходится трудиться без перерывов и выходных. Он всегда "включен". Кроме того, лимбический мозг является нашим эмоциональным центром. Он посылает сигналы в другие отделы мозга, которые управляют конкретными элементами поведения, связанными с выражением эмоций или с борьбой за выживание. Эти элементы поведения можно увидеть и расшифровать, так как их физическими проявлениями становятся движения ног, торса, рук и лица. В силу того что эти реакции, в отличие от слов, не контролируются мыслями, они не могут быть поддельными. Вот почему в своей книге "Эмоциональный интеллект" Дэниел Гоулман по праву называет лимбический мозг "честным мозгом".

Корни этих лимбических реакций выживания уходят не только в наше детство, но и в историю происхождения человеческого вида. Они изначально заложены в программу нашей нервной системы, и поэтому их трудно замаскировать или подавить - так, громкий шум заставляет нас вздрагивать, даже если мы его ожидаем. Вот почему не нужно доказывать, что лимбические элементы поведения всегда правдивы и достоверны - это подлинные проявления наших мыслей, чувств и намерений.

Третья часть нашего мозга - это относительно новое дополнение к содержимому черепной коробки. Она носит название неокортекс, то есть новая кора. Эту часть мозга также называют "человеческим", "думающим" или "интеллектуальным" мозгом, потому что она отвечает за когнитивные (познавательные) функции высшего порядка и память. Наличие у людей этой части мозга обеспечивает им возможность использовать большой объем мозгового вещества (коры) для процессов мышления, и в этом заключается их главное отличие от других млекопитающих. Именно эта часть мозга позволила нам слетать на Луну. Благодаря своей способности производить вычисления, анализировать, объяснять и постигать интуитивно на уровне, доступном только человеческим существам, она заслужила право называться аналитическим и творческим мозгом. Но в то же время эта часть мозга характеризуется наименьшей искренностью и вполне обоснованно считается "лживым мозгом". Из-за своей способности осуществлять сложные мыслительные процессы этот, самый молодой из трех главных отделов нашего мозга (в отличие от своего лимбического коллеги) меньше всего заслуживает доверия. Это мозг, который способен обманывать, и, как отмечает профессор социальной психологии Алдерт Врий, автор книги "Как распознать ложь и обман", занимается этим очень часто.

Террориста выдал пот

При интерпретации невербальных средств общения нам следует учитывать тот факт, что лимбическая часть нашего мозга не поддается когнитивной регуляции, в результате чего повышается значимость элементов поведения, вызванных лимбическими реакциями. Вы можете сколько хотите пытаться скрыть ваши истинные эмоции с помощью мыслей, но саморегулируемая лимбическая система все равно заставит тело показать, что вы чувствуете. Вот почему так важно наблюдать за этими реакциями тревоги и знать, что они всегда искренни и достоверны. В некоторых случаях это помогает спасать жизни людей.

Убедительным подтверждением этому стал случай, который произошел в декабре 1999 года, когда бдительная работница таможни помешала планам террориста устроить взрыв в дни празднования миллениума. Заметив нервозность и чрезмерную потливость Ахмеда Рессама, пытавшегося въехать на территорию США из Канады, офицер Диана Дин попросила его выйти из машины, чтобы пройти стандартную процедуру устного опроса. В этот момент Рессам попытался скрыться, но вскоре был задержан. В апреле 2001 года он был признан виновным в так называемом "заговоре тысячелетия" с целью произвести взрыв в международном аэропорту в Лос-Анджелесе.

Замеченные офицером Дин нервозность и потливость террориста были вызваны реакцией его мозга на дистресс (разрушительный негативный стресс). Поскольку эти лимбические элементы поведения подделать невозможно, у офицера Дин были все основания считать замеченные ею сигналы тела достаточным основанием для тщательной проверки. Случай с Рессамом показывает, как психологическое состояние человека проявляется в невербальном поведении тела. В данной ситуации лимбическая система террориста, который, конечно, очень боялся, что его раскроют, выдала его нервозность, несмотря на все сознательные попытки скрыть свои эмоции. Нам следует выразить офицеру Дин признательность за то, что она сумела распознать подозрительные сигналы невербального поведения и предотвратить террористический акт.

Возвращаясь к предыдущему примеру, следует отметить, с одной стороны, способность лимбической системы заставить террориста обливаться потом, отвечая на вопросы офицера таможни, а с другой - способность неокортекса позволить ему солгать, чтобы скрыть подлинные намерения. В ответ на стандартный вопрос офицера Дианы Дин, везет ли он оружие, взрывчатку или наркотики, думающая часть мозга, которая управляет речью, могла заставить террориста сказать: "У меня ничего подобного нет", хотя на самом деле это было не так. Неокортексу ничего не стоит побудить нас высказать подруге восхищение ее новой прической, которая нам совершенно не нравится, или помочь заявить во всеуслышание: "У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, Моникой Левински".

Если неокортекс (думающий мозг) способен лгать, то значит, его никак нельзя считать хорошим источником достоверной или точной информации. Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в вопросе распознавания правдивых невербальных элементов поведения, которые помогают нам читать людей, лимбическая система выступает в роли "священного Грааля" языка тела. Вот почему мы хотим сфокусировать ваше внимание именно на этом участке мозга.

Наши лимбические реакции - три типа невербальных реакций

Лимбический мозг отвечает за наше выживание как вида. Вот почему в опасных ситуациях он берет на себя управление нашими действиями и одновременно заставляет нас демонстрировать достаточное количество невербальных эмблем. Таким классическим способом он когда-то защищал первобытных людей от хищников каменного века, а сегодня защищает работников от боссов с каменным сердцем. В течение многих тысяч лет мы сохраняем спасительные висцеральные, или лимбические, реакции, доставшиеся нам от животных. Исключительно эффективная реакция мозга на стрессы или опасности выражается в трех формах: замри, беги и сражайся. Так же как другие виды животных, чей лимбический мозг защищал их именно таким образом, люди, сохранившие эти лимбические реакции, смогли выжить, потому что эти элементы поведения были изначально заложены в программу их нервной системы.

Я уверен, что многим из вас знакомо выражение "бей или беги", которое используется для обозначения типичной тактики нашего поведения в угрожающих или опасных ситуациях и в психологии называется "реакцией борьбы или бегства". К сожалению, эта формула является неполной и к тому же перевернутой! На самом деле все животные, так же как и люди, реагируют на опасность в следующем порядке: замри, беги, сражайся. Если бы в таких случаях мы первым делом пускали в ход кулаки, то вечно ходили бы в синяках и падали от изнеможения.

Поскольку мы смогли сохранить и усовершенствовать этот замечательный способ успешной борьбы со стрессом или с опасностью, и поскольку эти реакции заставляют наши тела подавать невербальные сигналы, которые помогают нам понять мысли, чувства и намерения людей, то нам, наверное, стоит потратить какое-то время на подробное изучение каждой реакции.

Реакция замирания

Миллион лет назад, когда первые гуманоиды бродили по африканской саванне, им приходилось сталкиваться с многочисленными хищниками, которые были намного быстрее и сильнее их. Чтобы первые люди смогли выжить, лимбический мозг, который достался нам от животных предков, разработал стратегию поведения, позволявшую компенсировать превосходство хищников в силе. Первая защитная тактика в этой стратегии лимбической системы заключалась в том, чтобы в присутствии хищника или другой опасности использовать реакцию замирания. Движение привлекает внимание, и, чтобы помочь нам выжить в опасных ситуациях, лимбический мозг заставлял нас выбирать самый эффективный из всех возможных вариантов поведения и мгновенно замирать на месте. Большинство животных, и в первую очередь хищники, реагируют на движение. Тактика замирания при виде опасности вполне обоснована. Большинство плотоядных животных бросаются в погоню за движущимися целями, повинуясь инстинктивному позыву "догнать, схватить и укусить". Особенно ярко этот инстинкт проявляется у крупных хищников из семейства кошачьих, главных врагов наших предков.

Некоторые животные при столкновении с хищниками не просто замирают, а притворяются мертвыми, что является экстремальной формой реакции замирания. Этот прием используют опоссумы, но они далеко не единственные животные, которые поступают подобным образом. Например, отчеты о расстрелах в Колумбийском университете и Виргинском политехническом институте свидетельствуют о том, что студенты использовали реакцию замирания, чтобы спастись от убийц. Сохраняя неподвижность и притворяясь мертвыми, многие студенты смогли остаться в живых, даже когда находились всего в нескольких метрах от преступников. Они инстинктивно копировали поведение своих далеких предков, и этот прием оказался очень эффективным. Полная неподвижность часто может сделать вас почти невидимым для других, и об этом знает каждый солдат спецназа.

Короче говоря, реакция замирания досталась современному человеку в наследство от человека примитивного и сегодня остается первой линией обороны против угрозы или опасности. Эту древнюю лимбическую реакцию на больших кошек можно увидеть в театрах Лас-Вегаса, где они участвуют в представлениях. Когда на сцене появляется тигр или лев, вы можете быть уверены, что никто из зрителей, сидящих в первом ряду, не станет производить никаких движений руками. Все они замрут в своих креслах. Им не раздают памятки о необходимости сохранять неподвижность, это происходит потому, что пять миллионов лет назад лимбический мозг приучил людей так себя вести перед лицом опасности.

В современном обществе реакция замирания проявляется в повседневной жизни не столь явно. Ее можно заметить у людей, пойманных на месте преступления или уличенных во лжи. Когда люди чувствуют себя беззащитными, они действуют точно так же, как наши предки миллион лет назад - они замирают. Кроме того, мы научились замирать не только тогда, когда видим или ощущаем опасность, но и следовать примеру окружающих и замирать вместе с ними даже в тех случаях, когда сами ничего угрожающего не замечаем. Эта способность к мимикрии, или изопраксизму (копированию движений), развилась у нас потому, что играла решающую роль в вопросах выживания социальных групп и достижения социальной гармонии внутри человеческого вида.

Для обозначения этой реакции иногда используется аналогия с поведением оленя, попавшего в свет фар. Когда человек неожиданно оказывается в потенциально опасной для него обстановке, то он всегда на мгновение замирает, прежде чем что-то предпринять. В повседневной жизни эта реакция замирания может проявляться в совершенно невинной форме, например, когда идущий по улице человек внезапно останавливается и даже хлопает себя по лбу ладонью, прежде чем развернуться и поспешить домой, чтобы, например, выключить утюг. Такая мгновенная остановка дает мозгу возможность быстро оценить степень угрозы, исходящей от хищника или нарисованной воображением. В любом случае нашему мозгу необходимо решить, что делать в потенциально опасной ситуации.

Вечер, когда перестали двигаться руки

Несколько недель назад мы всей семьей приехали к моей маме. Поздно вечером, когда все смотрели телевизор и ели мороженое, кто-то позвонил в дверь (следует заметить, что в ее районе такое случается очень редко). В ту же секунду руки всех присутствующих - и взрослых, и детей - сповно по команде застыли в воздухе. Картина одновременного "замирания рук" выглядела забавно. Нежданным гостем оказалась моя сестра, которая забыла ключи. Но, разумеется, мы не знали, что это она звонит в дверь. Это превосходный пример запрограммированной общей реакции на предполагаемую опасность и первой лимбической реакции - реакции замирания.

Точно такую же реакцию демонстрируют на войне разведчики. Как только замирает идущий впереди, замирают все остальные - этот сигнал понятен без слов.

Замирать нас заставляют не только физические или визуальные угрозы. Как показывает пример с поздним звонком в дверь, угрозы, которые мы слышим (звуковые угрозы), тоже могут служить сигналами тревоги для лимбической системы. Например, когда людям читают нотации или делают выговор, большинство из них боится пошевелиться. Подобное поведение можно наблюдать у подследственных, когда их расспрашивают о том, что чревато для них неприятностями. Человек замирает на стуле, словно летчик перед катапультированием.

Аналогичное проявление лимбической реакции замирания можно часто наблюдать во время допроса свидетелей, когда люди задерживают дыхание или начинают дышать часто и поверхностно. Опять же это очень древняя реакция на угрозу. Сам свидетель ее не замечает, но для всех, кто наблюдает за ним, эта реакция очевидна. Во время допросов или дачи показаний в суде мне часто приходилось просить свидетелей расслабиться и сделать глубокий вдох или выпить воды, потому что они не осознавали, насколько поверхностным становилось их дыхание.

Повинуясь необходимости замереть при столкновении с угрозой, люди, которых допрашивают в связи с преступлением, часто располагают ступни ног в позе безопасности (обвивая ногами ножки стула) и сохраняют это положение чересчур долго. Когда я вижу такое поведение, то понимаю, что спокойствие человека было чем-то нарушено и что мне обязательно нужно выяснить причину данной лимбической реакции. Я не знаю, говорит человек правду или лжет, поскольку прямых признаков обмана не существует. Но подобное невербальное поведение однозначно свидетельствует о том, что человек испытывает стресс, и поэтому я всегда стараюсь докопаться до причины его дискомфорта с помощью вопросов или интерактивных действий.

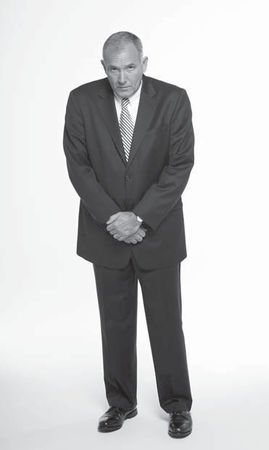

Иногда лимбический мозг использует еще одну разновидность защитной реакции замирания и заставляет нас сжиматься, чтобы выглядеть маленькими и неприметными. Во время наблюдения за магазинными ворами мне часто приходилось замечать, как они стараются скрыть свое физическое присутствие, ограничивая амплитуду своих движений или сутулясь, словно пытаясь стать невидимыми. Как ни парадоксально, но такое поведение лишь еще сильнее выделяет их из толпы, потому что отличается от нормального. Большинство людей ходят по магазинам, довольно энергично размахивая руками, и спину держат прямо. С точки зрения психологии поведение магазинных воров или ваших детей, когда они пробуют незаметно взять печенье из буфета, можно объяснить стремлением слиться с окружающей обстановкой или, говоря другими словами, "спрятаться" на открытом месте. С той же целью, спрятаться на открытом месте, люди стараются сделать менее заметной свою голову. Для этого они поднимают плечи к ушам и опускают голову, достигая "эффекта черепахи". Представьте, как покидают поле игроки проигравшей футбольной команды, и вы сразу поймете, что я имею в виду (см. рис. 4).

Рис. 4. "Поведение черепахи" (голова втянута в плечи) часто можно наблюдать у людей, которые подвергаются унижению или внезапно теряют уверенность.

И смешно и грустно смотреть на то, как такие лимбические реакции замирания демонстрируют нашалившие дети. Стоя перед разгневанным родителем или взрослым, они прижимают руки к туловищу, избегают зрительного контакта и боятся пошевелиться, словно это поможет им укрыться от наказания. В каком-то смысле эти беспомощные детишки тоже пытаются спрятаться на открытом месте, используя единственный доступный им в этом положении инструмент выживания.

Реакция бегства

Одна из целей реакции замирания - это стремление не обнаруживать себя при встрече с хищниками или в опасных ситуациях. Другая же цель заключается в том, чтобы дать попавшему в беду человеку возможность оценить ситуацию и решить, как лучше всего действовать. Когда реакция замирания не помогает избежать опасности или не является самым лучшим выходом из создавшегося положения (например, если опасность слишком близко), тогда лимбический мозг выбирает второй вариант поведения - реакцию бегства. Как вы понимаете, такой выбор определяется стремлением ускользнуть от опасности или, по меньшей мере, оказаться от нее подальше. Само собой, что бегство как механизм выживания может оказаться полезным лишь в том случае, если оно физически осуществимо, и поэтому наш мозг в течение тысячелетий приспосабливал наше тело к использованию этой благоразумной тактики спасения.

Однако сегодня, когда мы живем в городах, а не в условиях дикой природы, от опасности убежать трудно, и поэтому мы приспособили реакцию бегства к нашим нынешним потребностям. Эти действия не так очевидны, но служат той же цели - блокировать физическое воздействие на нас нежелательных людей, предметов или хотя бы отодвинуться от них подальше.

Если вы попытаетесь вспомнить все типы социального взаимодействия, в каких вам приходилось участвовать в вашей жизни, то наверняка припомните немало случаев, когда вы старались ускользнуть от нежелательного внимания других людей. Так же, как ребенок, сидя за обеденным столом, отворачивается от невкусной еды и направляет стопы в сторону выхода, взрослый человек может повернуться спиной к тому, кто ему не нравится, или уклониться от обсуждения нежелательной для него темы. С той же целью люди используют блокирующие элементы поведения: зажмуриваются, потирают глаза или закрывают лицо руками.