Как показывают исследования психологов, общей чертой террористов-смертников является отсутствие прочных социальных связей и подверженность внешнему влиянию. Этот фактор усиливается практически полной изоляцией смертника от внешних социальных контактов непосредственно перед совершением теракта. Обесценивание жизни, которое облегчает совершение суицидального теракта, вызвано стремлением избавиться от одиночества, от чувства унижения за свою этническую группу. Известно, что среди террористов-смертников значительную часть составляет молодежь, пережившая войну и выросшая в семьях беженцев. Обеспечение прав и социальной поддержки отдельных этнических групп может являться действенной мерой по предупреждению террористических актов.

Одним из направлений борьбы с терроризмом является блокирование подпитывающих его финансовых потоков. В настоящее время существует ряд факторов, которые снижают эффективность противодействия финансированию терроризма. Среди них: недостаточное научное обеспечение противодействия финансированию терроризма, отсутствие специализированной литературы по данной тематике, несоответствие нормативной базы Российской Федерации в этой области международным стандартам и рекомендациям международных органов в области борьбы с финансированием терроризма.

В связи с ростом организованной преступности в последнюю четверть века в мире складывается устойчивая тенденция формирования нового адекватного уголовного законодательства, отвечающего на вызовы времени, согласно которому само участие (создание, управление, руководство) в организованном преступном сообществе стало считаться преступлением.

Терроризм вышел за государственные границы и составляет ныне часть транснациональной преступности, борьба с которой требует новых подходов. Учреждение Международной организации уголовной полиции (МОУП/Интерпол) в 1923 году было одним из таких новых и перспективных международных решений. Оно опережало появление массовой транснациональной преступности, но не предотвратило ее. В последующем на международном уровне периодически обсуждались меры борьбы с наиболее распространенными и опасными преступлениями межнационального характера, являющимися основными источниками доходов большинства транснациональных преступных организаций. Это касалось проблем, связанных с отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков, незаконными поставками оружия и боеприпасов, незаконным оборотом химических и ядерных материалов.

Одним из серьезных преступлений транснациональной мафии стала торговля людьми, женщинами, детьми, человеческими органами.

Особую тревогу вызывал и вызывает внутренний и международный терроризм, ставший частью современной жизни. Объединение усилий международного сообщества в борьбе с этим злом – настоятельная потребность современного цивилизованного мира. Она осознается ведущими государствами, и принимаемые меры внушают определенный оптимизм.

§ 3. Система реабилитации жертв террористических актов (материальный, моральный, психологический аспекты)

За всю историю России не существовало столь явной опасности для общества, какую таит в себе терроризм, связанный с производством и применением взрывных устройств. Растут разрушительные последствия терактов, резко увеличивается число их жертв, приобретает особое значение проблема возмещения причиняемого вреда и компенсаций пострадавшим. С правовой точки зрения эта проблема представляется весьма социально значимой и многоаспектной, заслуживающей пристального внимания со стороны государства, общества, науки. Ее решение предполагает не только установление основных принципов противодействия терроризму, но и определение путей, средств и способов минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма.

Комплекс вопросов, связанных с защитой жертв террористического акта, как и жертв любого преступного посягательства, носит достаточно сложный характер, включая состав причиняемого вреда, его причинную связь с действиями виновного, способы легальных форм компенсаций. В соответствии с положениями норм международного права жертвы преступлений имеют четыре вида прав: право на доступ к правосудию; право на возмещение вреда от причинителя вреда (или от третьих лиц); право на финансовую компенсацию причиненного вреда за счет государства и право на получение социальной помощи.

В Российской Федерации правовую основу защиты прав потерпевших от террористических актов составляют Конституция РФ, гражданское законодательство, общепризнанные принципы и нормы международного права о защите жертв преступлений, международные договоры Российской Федерации, специальные законы РФ "О борьбе с терроризмом" (1998 г.) и "О противодействии терроризму" (от 6 марта 2006 г.), нормативно-правовые акты Правительства и других органов государственной власти.

Выше мы уже отмечали значение положений Конституции РФ о защите прав потерпевших от преступлений и Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 г.).

Для определения методов и форм возмещения вреда жертве террористических актов учитывается, что таковой может быть как физическое лицо, так и определенная общность людей, и юридические лица (организации), которым в результате совершения преступлений причинен определенный вред. Вопросы о характере вреда, подлежащего компенсациям, мы рассматривали выше, с учётом положений Гражданского кодекса и УПК РФ, а также разъяснений судебных органов страны.

Федеральным законом от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" устанавливается, что под преступлениями террористического характера понимаются деяния, предусмотренные ст. ст. 205–208, 277 и 360 УК РФ. Пострадавшими от терроризма являются те, кому причинено насилие террористического характера или была угроза его применения. Физические лица и организации, в отношении которых было применено насилие террористического характера либо угроза его применения, при условии возбужденного уголовного дела по признакам соответствующего состава преступления, приобретают уголовно-процессуальный статус потерпевших. Потерпевший, предъявивший требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением, в соответствии со ст. 44 УПК РФ приобретает статус гражданского истца.

Виды способов возмещения вреда, включая моральный вред, закрепляются в ГК РФ (статьи 151, 1099, 1100, 1101 и др.). Они могут быть реализованы при наличии ответчика – причинителя вреда. В случае гибели или неустановления исполнителя террористического акта и его организаторов материальные компенсации вреда принимает на себя государство.

Так, Федеральный закон "О противодействии терроризму" (от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ) устанавливает следующие положения в ст. 18:

"1. Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта. Компенсация морального вреда, причиненного в результате террористического акта, осуществляется за счет лиц, его совершивших.

2. Возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями, осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Вред, причиненный при пресечении террористического акта правомерными действиями здоровью и имуществу лица, участвующего в террористическом акте, а также вред, вызванный смертью этого лица, возмещению не подлежит".

Как видим, законодатель, предусмотрев компенсационные выплаты жертвам терактов за счет казны, освободил государство от обязанности возмещения морального вреда, возложив ее исключительно на лицо, совершившее террористический акт. Полагаем, что с этим можно согласиться в тех случаях, когда причинитель вреда установлен и к нему можно предъявить требования как к ответчику. Именно он должен заглаживать моральный вред публичным покаянием, извинениями, материальной компенсацией. Авторы комментария не пытаются оспаривать правомерность упомянутого положения закона, однако указывают на "проблематичность" взыскания денежной компенсации морального вреда вследствие неустановления лиц, причастных к совершению теракта. При этом комментаторы напоминают о статье 52 Конституции РФ об обязанности государства компенсировать ущерб, причиненный потерпевшему преступлением. Следовало бы раскрыть юридическое содержание ущерба в соответствии с гражданским законодательством и вывод о том, что государство должно брать на себя бремя возмещения морального ущерба жертвам терактов оказался бы неизбежным. Пока же оно через своих высших должностных лиц ограничивается выражением соболезнования, что не может быть признано адекватной компенсацией морального ущерба.

Вопрос о компенсации морального вреда жертвам теракта Норд-Оста явился предметом рассмотрения судов г. Москвы, Верховного Суда и Конституционного суда РФ. Решения не в пользу жертв.

Напомним: в результате захвата заложников 23–26 октября 2002 года в Театральном центре на Дубровке погибли 130 и пострадали более 700 человек. Пострадавшие обратились в Тверской суд г. Москвы с исками о компенсации как материального, так и морального вреда. Требования возмещения материального ущерба были судом 23 января 2003 года частично удовлетворены, однако суд отклонил все иски родственников погибших в теракте о моральной компенсации. Свой отказ в удовлетворении жалоб Татьяны и Ивана Карповых, Зои Черницовой, семьи Храмцовых и ряда других родственников погибших Тверской суд мотивировал тем, что статья 17 закона о борьбе с терроризмом предусматривает возможность взыскания компенсации морального вреда лишь с непосредственного причинителя вреда, то есть с террориста. Позже, 28 апреля 2003 года, Мосгорсуд, а затем и президиум Мосгорсуда подтвердили законность этого решения. Верховный суд РФ своим решением от 6 октября 2004 г. подтвердил законность решений нижестоящих судов, постановив: Правительство Москвы не должно возмещать моральный вред жертвам "Норд-Оста". В жалобе, поданной в Конституционный суд РФ, представитель потерпевших просил признать статью 17 закона "О борьбе с терроризмом" не соответствующей ряду статей Конституции РФ. "Она предполагает выплату только материального ущерба, тогда как 80 % истцов требуют назначить им компенсацию морального вреда". Но маловероятно, что КС пойдет на это – с каждым годом жертв терактов в России становится, к горькому сожалению, все больше. Бюджет не выдержит многомиллионных компенсаций для каждого из них. Опасения оправдались. Конституционный Суд РФ своим определением отказал принять жалобу адвоката к рассмотрению, объяснив свою позицию тем, что Государственная дума сейчас рассматривает новый законопроект "О противодействии терроризму", который существенно изменит правовое регулирование возмещения ущерба, нанесенного в результате теракта. В апреле 2007 года Европейский суд по правам человека принял к производству жалобы потерпевших в результате теракта на Дубровке, поданную еще в августе 2003 года. Решение ожидается.

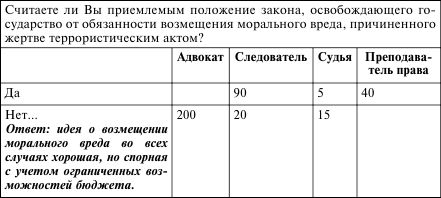

При проведении анкетирования практических работников нами был поставлен и вопрос о компенсации государством морального ущерба, причиняемого терактом.

Как видим, позиции разошлись. Ответы в основном ориентированы на возможности бюджета.

Альтернативным способом возмещения вреда потерпевшим могло бы стать обязательное страхование таких лиц, о чем говорилось в специальном докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В указанном докладе, в частности, отмечалось, что во многих государствах, таких как США, Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Япония и др., для указанных целей существует обязательное страхование, которое и обеспечивает компенсационные выплаты пострадавшим, и приводится мысль, что России следует воспользоваться таким положительным опытом зарубежных стран, создав систему государственного страхования жертв преступлений.

Вместе с тем Федеральный закон "О противодействии терроризму" предусматривает социальную реабилитацию лиц, пострадавших в результате террористического акта, которая включает в себя психологическую, медицинскую и профессиональную реабилитацию, правовую помощь, содействие в трудоустройстве, предоставление жилья и которая проводится в целях социальной адаптации лиц, пострадавших в результате террористического акта, и их интеграции в обществе и осуществляется за счет средств федерального бюджета в порядке, определенном Правительством РФ, а также средств бюджета субъекта РФ, на территории которого совершен террористический акт, и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации (статья 19).

20 апреля 2006 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма. В ее преамбуле выражается глубокая солидарность с жертвами терроризма и членами их семей, подчеркивается необходимость осознать опасное положение, в котором оказываются страдающие от терроризма люди. "Каждая сторона принимает надлежащие меры в целях предупреждения террористических преступлений и их негативных последствий при соблюдении обязательств в области прав человека, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Международным пактом о гражданских и политических правах, а также других обязательств в соответствии с международным правом (ст. 3 "Национальная политика по предупреждению терроризма").

В отдельных статьях Конвенции определяются такие правовые категории, как публичное подстрекательство к совершению террористического преступления (ст. 5), вербовка террористов (ст. 6), подготовка террористов (ст. 7), указывается на ответственность независимо от фактического совершения террористического преступления (ст. 8), сопутствующие преступления (ст. 9).

Весьма значительным является закрепление в ст. 10 ответственности юридических лиц – каждая сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться на основании ее правовых принципов, чтобы установить ответственность юридических лиц за участие в преступлениях, названных в Конвенции. Эта ответственность в соответствии с законодательством сторон, может быть уголовной, гражданской или административной.

Статья 13 Конвенции регламентирует вопросы предоставления защиты, компенсации и поддержки жертвам терроризма: каждая сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для защиты и поддержки жертв проявлений терроризма, имевших место на ее территории. Эти меры, будучи приняты в рамках надлежащих национальных систем и при условии соблюдения норм внутреннего законодательства, могут включать, кроме прочего, финансовую помощь и компенсацию жертвам терроризма и их близким членам семьи.

В связи с ратификацией Конвенции Совета Европы "О предупреждении терроризма" и принятием Федерального закона "О противодействии терроризму" были внесены изменения в целый ряд иных нормативных актов.

Так, изменения коснулись федеральных законов "О средствах массовой информации", "О федеральной службе безопасности", "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации", Уголовного кодекса (с дополнением раздела, предусматривающего конфискацию имущества, используемого или предназначенного для финансирования терроризма; при этом при решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь будет решаться вопрос о возмещении ущерба, причиненного потерпевшему). Также изменения вносятся и в другие законы: "О статусе военнослужащих", "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в УПК РФ, в Кодекс РФ об административных правонарушениях и др.

Таким образом, в российском законодательстве постепенно формируется единая система нормативных актов, своего рода подотрасль законодательства, регулирующая отношения, возникающие в связи с противодействием терроризму и минимизацией его последствий.

Заслуживают отдельного обсуждения вопросы юридической природы и размеров денежной компенсации за счёт государства жертвам террористических актов.