Вещественными доказательствами являются предметы, которые своими внешним видом, свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела. О приобщении вещественных доказательств к делу арбитражный суд выносит определение (ст. 76 АПК РФ).

Вещественные доказательства хранятся по месту их нахождения. Они должны быть описаны, опечатаны, а в случае необходимости засняты на фото– или видеопленку. Вещественные доказательства могут храниться в арбитражном суде, если суд признает это необходимым (ст. 77 АПК РФ).

Вещественные доказательства после вступления решения в законную силу возвращаются лицам, от которых они были получены, если они не подлежат передаче другим лицам. Предметы, которые согласно федеральному закону не могут находиться во владении отдельных лиц, передаются соответствующим организациям. По вопросам распоряжения вещественными доказательствами арбитражный суд выносит определение (ст. 80 АПК РФ).

Арбитражный суд может провести осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения в случае невозможности или затруднительности доставки в суд, о чем выносится определение (ч. 1 ст. 78 АПК РФ).

Объяснения лиц, участвующих в деле . Лицо, участвующее в деле, представляет арбитражному суду свои объяснения об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для дела, в письменной или устной форме. Объяснения, изложенные в письменной форме участвующими в деле лицами, оглашаются в судебном заседании и приобщаются к материалам дела. В письменном виде объяснения сторон содержатся также в исковом заявлении и в отзыве на него (ст. 81 АПК РФ).

В устной форме объяснения даются в ходе судебного разбирательства. Лицо, давшее объяснение, обязано ответить на вопросы других лиц и суда.

Заключение эксперта. Судебная экспертиза назначается арбитражным судом по ходатайству лиц, участвующих в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. В случаях, предписанных законом или предусмотренных договором, или необходимости проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо необходимости проведения дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе. О назначении экспертизы суд выносит определение (ст. 82 АПК РФ).

Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяется судом, однако лица, участвующие в деле, вправе представить в суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы.

Судебная экспертиза назначается определением суда, в котором также указывается на предупреждение эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (ч. 2, 4 ст. 82 АПК РФ).

Экспертиза может проводиться как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной организации либо к экспертизе могут привлекаться лица, обладающие специальными знаниями. Ходатайство о проведении экспертизы может быть заявлено в суде первой или апелляционной инстанции. Объектами экспертизы могут быть вещественные доказательства, документы, предметы, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому проводится судебная экспертиза (п. 2, 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 г. № 66 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" [36] ).

Виды судебных экспертиз могут быть разные: технические, строительные, товароведческие, бухгалтерские, почерковедческие. Экспертиза проводится либо специалистами соответствующих экспертных учреждений, либо специалистами, обладающими необходимыми познаниями в определенной области. Экспертиза решает вопросы факта, а не права, т. е. экспертиза должна дать ответ о наличии или отсутствии определенных обстоятельств, исходя из поставленных перед экспертом вопросов, а не делать выводы правового характера. Вопросы права и правовых последствий оценки доказательств относятся к исключительной компетенции суда (п. 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 г. № 66).

При необходимости суд может назначить комиссионную или комплексную экспертизу.

При комиссионной экспертизе в группу входят не менее двух специалистов одной специальности. В случае, если по результатам проведенных исследований мнения экспертов по поставленным вопросам совпадают, экспертами составляется единое заключение. В случае возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия экспертов (ст. 84 АПК РФ).

Комплексная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами разных специальностей, т. е. специалистами разных областей знаний. Каждый эксперт, участвовавший в проведении комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность. Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода (ст. 85 АПК РФ).

Средством доказывания в суде является заключение эксперта , даваемое по результатам проведенного исследования. Дача объективного заключения и при необходимости явка в суд – обязанность эксперта. Заключение эксперта дается в письменной форме, которое оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами. Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение (ст. 86 АПК РФ).

При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств может быть назначена дополнительная экспертиза , проведение которой поручается тому же или другому эксперту.

В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза , проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов (ст. 87 АПК РФ).

При назначении экспертизы арбитражный суд вправе приостановить производство по делу (п. 1 ст. 144 АПК РФ).

Свидетельские показания. В качестве свидетеля в арбитражный процесс может быть вызвано любое лицо, которому известны сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела. Свидетель сообщает известные ему сведения устно. По предложению суда свидетель может изложить показания письменно, и они будут приобщены к материалам дела (ст. 56, 88 АПК РФ РФ).

Свидетель обязан сообщить сведения по существу рассматриваемого дела, которые известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы суда и лиц, участвующих в деле. За дачу заведомо ложных показаний, а также за отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку. При этом не являются доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности (ч. 3, 4 ст. 56, ч. 4 ст. 88 АПК РФ).

Аудио– и видеозаписи, иные документы и материалы , в том числе материалы фото– и киносъемки и иные носители информации, допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.

§ 3. Факты, не подлежащие доказыванию

Для всей совокупности фактов в арбитражном процессе существуют пределы доказывания. Не все факты, имеющие значение для рассматриваемого дела, нуждаются в установлении в процессе судебного доказывания.

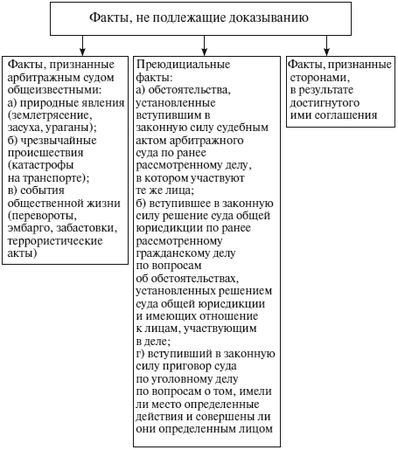

Три вида фактов не требуют доказывания (схема 7):

1) факты, признанные арбитражным судом общеизвестными (ч. 1 ст. 69 АПК РФ);

2) преюдициальные факты (ч. 2 ст. 69 АПК РФ);

3) факты, признанные сторонами в результате достигнутого ими соглашения (ст. 70 АПК РФ).

Схема 7. Факты, не подлежащие доказыванию.

Общеизвестными считаются факты, о существовании которых известно широкому кругу граждан и всему составу суда, рассматривающему дело. В частности, это разного рода природные явления (землетрясение, засуха, ураганы), чрезвычайные происшествия (катастрофы на транспорте), события общественной жизни (перевороты, эмбарго, забастовки, террористические акты). Признание какого-либо факта общеизвестным зависит от арбитражного суда.

Преюдициальные факты, т. е. предрешенные, – это факты, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда, суда общей юрисдикции по гражданскому делу, а также вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу.

Так, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом (ч. 2 ст. 69 АПК РФ).

Однако факты, установленные актами любых других органов – органов следствия, прокуратуры, административных и др., не исключаются из сферы доказывания при рассмотрении дела в порядке арбитражного судопроизводства, они исследуются и оцениваются арбитражным судом наравне с другими доказательствами, имеющимися в материалах дела.

Признанные сторонами в результате достигнутого между ними соглашения обстоятельства принимаются арбитражным судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания. Достигнутое в судебном заседании или вне судебного заседания соглашение сторон по обстоятельствам удостоверяется их заявлениями в письменной форме и заносится в протокол судебного заседания. Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Арбитражный суд не принимает признание стороной обстоятельств, если располагает доказательствами, дающими основание полагать, что признание такой стороной указанных обстоятельств совершено в целях сокрытия определенных фактов или под влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуждения, на что арбитражным судом указывается в протоколе судебного заседания. В этом случае данные обстоятельства подлежат доказыванию на общих основаниях (ч. 2-4 ст. 70 АПК РФ).

§ 4. Относимость и допустимость доказательств. Судебные поручения

Согласно ст. 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу, т. е. обладают признаками относимости.

Арбитражный суд не принимает поступившие в суд документы, содержащие ходатайства о поддержке лиц, участвующих в деле, или оценку их деятельности, иные документы, не имеющие отношения к установлению обстоятельств по рассматриваемому делу, и отказывает в приобщении их к материалам дела.

Отказ суда в принятии доказательств, не отвечающих признакам относимости, отражается в судебном акте.

Сущность понятия допустимости доказательств заключается в том, что обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст. 68 АПК РФ). Например, довод лица, участвующего в деле, о наличии у него зарегистрированного права собственности на недвижимое имущество может быть подтвержден в силу Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" только свидетельством о государственной регистрации права либо выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Другие доказательства в обоснование указанного довода будут признаны арбитражным судом недопустимыми.

Судебное поручение представляет собой поручение арбитражного суда, рассматривающего дело, вызванное необходимостью получения доказательств на территории другого субъекта Российской Федерации, соответствующему суду произвести определенные процессуальные действия.

О судебном поручении выносится определение, оно обязательно для суда, которому дано поручение, и должно быть выполнено не позднее чем в 10-дневный срок с момента получения определения (ст. 73 АПК РФ).

Судебное поручение выполняется в заседании арбитражного суда с извещением лиц, участвующих в деле. Их неявка не является препятствием к проведению заседания. Об исполнении судебного поручения выносится определение, которое с материалами дела немедленно пересылается в арбитражный суд, рассматривающий дело (ст. 74 АПК РФ).

Тема 7. Обеспечительные меры в арбитражном процессе

§ 1. Обеспечительные меры арбитражного суда, понятие, классификация и виды

Обеспечительные меры арбитражного суда – это срочные временные меры, направленные на обеспечение иска (меры обеспечения иска), обеспечение имущественных интересов заявителя (предварительные обеспечительные меры) или обеспечение исполнения судебных актов (меры обеспечения исполнения судебных актов), принимаемые арбитражным судом по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных АПК РФ, и иного лица (п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. № 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер" [37] ).

Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю (ч. 1, 2 ст. 90 АПК РФ).

По вышеуказанным основаниям и по правилам АПК РФ обеспечительные меры могут быть приняты арбитражным судом по заявлению стороны третейского разбирательства по месту нахождения третейского суда либо по месту нахождения или месту жительства должника, либо месту нахождения имущества должника (ч. 3 ст. 90 АПК РФ).

Указанный перечень оснований для применения обеспечительных мер является исчерпывающим (схема 8).

Таким образом, действующий АПК РФ различает:

а) обеспечительные меры, направленные на обеспечение иска, принятого к производству арбитражного суда (меры обеспечения иска) ;

б) обеспечительные меры, заявленные до предъявления иска и начала производства по делу, направленные на защиту имущественных интересов заявителя (предварительные обеспечительные меры) ;

в) обеспечительные меры, направленные на обеспечение исполнения судебных актов (меры обеспечения исполнения судебных актов) .

В арбитражном процессе по своей природе обеспечительные меры носят временный характер и сохраняют свое действие до фактического исполнения судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. Обеспечительные меры могут применяться как в исковом производстве, так и административном судопроизводстве (п. 4 мотивировочной части Определения Конституционного Суда РФ от 6 ноября 2003 г. № 390-О [38] ).

Как следует из существа обеспечительных мер, их цель – обеспечить исполнение будущего судебного акта или предотвратить возможность причинения значительного ущерба заявителю. Однако существо обеспечительных мер не ограничивается только обеспечением требований кредитора, но и направлено на равную защиту прав и законных интересов других участников арбитражного процесса, а также иных лиц в случаях, предусмотренных АПК РФ. Арбитражный суд принимает обеспечительные меры для обеспечения прав и интересов заявителя имущественного или неимущественного характера в целях предупреждения причинения материального либо нематериального вреда в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (п. 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. № 55).

Следует учитывать, что применение обеспечительных мер возможно лишь при наличии обстоятельств, которые реально создают угрозу невозможности исполнения судебного акта или его затруднительности в будущем или причинения значительного ущерба заявителю. Например:

а) затруднительный характер исполнения судебного акта либо невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества у должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема имущества (п. 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. № 55);

Схема 8. Обеспечительные меры арбитражного суда.