От нормативного правового акта следует отличать индивидуально-правовой акт или акт применения права, который, в свою очередь, содержит конкретные предписания персонально определенному субъекту, рассчитан на однократное применение.

Нормативный правовой акт выступает в 2 формах:

• законы;

• подзаконные акты.

Закон – нормативный правовой акт, принятый в особом четко установленном порядке, высшим представительным (законодательным) органом государственной власти или непосредственно народом путем референдума. Законы регулируют наиболее важные общественные отношения и обладают наибольшей юридической силой. Среди законов выделяют:

• основные – Конституции и аналогичные законы, имеющие высшую юридическую силу;

• конституционные – принимаемые в строго определенных случаях, предусмотренных Конституцией;

• текущие – принимаемые для урегулирования других вопросов жизни общества, среди текущих также можно выделить кодифицированные законы – сложные систематизированные акты, регулирующие комплекс общественных отношений (Кодексы. Основы законодательства, Уставы и др.).

В Российской Федерации действуют федеральные законы и законы субъектов РФ. Действующие законы образуют систему законодательства , причем все законы должны соответствовать Конституции, федеральные законы – федеральным конституционным законам, а законы субъектов РФ – федеральным законам, принятым по вопросам ведения РФ или совместного ведения.

Подзаконные акты – нормативные правовые акты, изданные уполномоченным органом в пределах его компетенции на основе закона (т. е. в случаях, установленных законом), во исполнение (т. е. в целях обеспечения реализации закона) и в соответствии с законом (т. е. не противоречить установленным законом нормам).

Подзаконные акты могут иметь разную юридическую силу, которая зависит от компетенции принявшего их органа, но вместе с тем не может превышать или быть равной юридической силе закона.

Виды подзаконных актов:

• нормативные акты Президента РФ – указы Президента РФ ;

• нормативные акты Правительства РФ – постановления Правительства РФ ;

• нормативные акты палат Федерального Собрания – постановления Федерального Собрания, принимаемые по вопросам их ведения;

• различные нормативные акты ( приказы, инструкции, положения и т. п.) федеральных министерств, других федеральных органов исполнительной власти, других федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов (классификацию органов государственной власти см. Тему IV и V).

Действие нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по кругу лиц

Действие во времени определяется моментами вступления нормативного акта в силу и утраты им юридической силы. Нормативно-правовые акты могут вступать в силу.

• со дня принятия правотворческим органом;

• со времени, указанного в самом нормативном акте или в специальном акте о введении его в действие;

• по истечении установленного срока со дня их опубликования. Законы РФ вступают в силу на всей территории Российской

Федерации одновременно по истечении десяти дней со дня их официального опубликования в изданиях, предусмотренных законом.

Акты Президента РФ, имеющие нормативный характер, вступают в силу на всей территории России по истечении семи дней после их опубликования в официальном источнике.

Постановления Правительства РФ, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу не ранее их официального опубликования. Иные постановления – со дня их подписания, если самими постановлениями не предусмотрен иной порядок их вступления в силу.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими актами не установлен другой порядок вступления их в силу. Официальными изданиями, в которых публикуются указанные акты Российской Федерации, являются "Российская газета", "Парламентская газета", "Собрание законодательства Российской Федерации", "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти издательства".

Утрата юридической силы происходит вследствие:

• истечения срока действия акта, установленного в самом нормативном акте;

• прямой официальной отмены действующего нормативно-правового акта;

• в связи с изданием нового акта, устанавливающего новые правила регулирования той же социальной сферы.

По общему правилу закон обратной силы не имеет, то есть он не распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Он действует только в отношении тех обстоятельств и случаев, которые возникли после введения его в действие. В порядке исключения нормативно-правовой акт имеет обратную силу:

• если указание на это имеется в самом акте;

• если он устраняет или смягчает уголовную и административную ответственность или иным способом улучшает положение правонарушителя.

Таким образом, дело о преступлении, совершенном до вступления в силу нового закона, предусматривающего более серьезное уголовное наказание за него, будет рассматриваться по ранее действовавшему закону. Если новый закон будет предусматривать более мягкое наказание за преступление, совершенное до вступления закона в силу, то дело о преступлении будет решаться судом в соответствии с новым законом.

Действие нормативных правовых актов в пространстве

Пределы действия нормативных правовых актов определяются территорией, на которую распространяется суверенитет и юрисдикция конкретного государства. По общему правилу нормативные правовые акты РФ распространяются на всю территорию РФ, включая территории российских дипломатических представительств, воинских частей, на суда и воздушные суда, приписанные к порту государства и находящиеся в открытом водном или воздушном пространстве, а также на все военные корабли и воздушные суда, в соответствии с нормами международного права.

Действие нормативных правовых актов в пространстве может быть ограничено, если это установлено самим законом или следует из его содержания, например законы субъектов РФ, Федеральный закон РФ "О континентальном шельфе" и др.

Действие нормативных правовых актов по кругу лиц

Общее правило – российское законодательство действует на всех субъектов права, находящихся на территории РФ – на граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства (апатридов), на государственные органы, общественные организации, муниципальные образования, юридические лица (на граждан России ее законодательство распространяется и тогда, когда они находятся за рубежом).

Действие нормативных правовых актов по кругу лиц может быть ограничено, конкретной категорией субъектов права, определяемой каким-либо общим признаком (студенты, пенсионеры, работники железнодорожного транспорта и т. д.).

Некоторые нормативные правовые акты не распространяют свою силу на иностранных граждан и лиц без гражданства (политические права), на иностранцев, обладающих дипломатическим иммунитетом (право экстерриториальности).

§ 3. Система права. Отрасли права. Система законодательства

Система права – это внутреннее строение национального права, заключающееся в разделении всей совокупности правовых норм на определенные части, называемые отраслями и институтами права.

Систему права не следует путать с правовой системой (см. п. 4 настоящей темы).

Отрасль права – это наиболее крупное и относительно самостоятельное подразделение системы права, включающее в себя правовые нормы, регулирующие определенную, качественно обособленную сферу общественных отношений и обычно требующие специфических средств правового воздействия.

Правовой институт – комплекс норм, регулирующих однородные отношения и отличающиеся качественным единством. (В гражданском праве – институт собственности, институт правопреемства, перемены лиц в обязательствах. В уголовном праве – институты амнистии, помилования, экстрадиции и др.).

Важным отраслевым признаком выступают предмет и метод правового регулирования.

Предмет правового регулирования – совокупность общественных отношений, регулируемых нормами права. Метод правового регулирования – совокупность способов правового регулирования общественных отношений (воздействия на поведение людей). Выделяют императивный и диспозитивный методы регулирования. Для императивного метода характерно воздействие путем властных категорических требований ( публично-правовые отрасли, такие как конституционное, административное, уголовное право). Для диспозитивного метода характерно регулирование на началах равноправия сторон, дозволения, возможности выбора варианта поведения ( частно-правовые отрасли – гражданское и некоторые другие отрасли права).

Система российского права состоит из следующих отраслей:

• конституционного (государственного);

• административного;

• финансового;

• гражданского;

• семейного;

• трудового;

• права социального обеспечения;

• экологического;

• уголовного;

• уголовно-процессуального;

• гражданско-процессуального;

• уголовно-исполнительного.

Особое место занимают международное публичное право и международное частное право.

Отрасли принято также подразделять на материальные (основное их содержание составляет установление прав и обязанностей субъекта) и процессуальные (нормы процессуального права устанавливают порядок реализации норм материального права).

От системы права следует отличать систему законодательства, т. е. комплекс всех действующих нормативных правовых актов государства, разделяемый на составные части – отрасли в зависимости от характера регулируемых отношений.

Система права служит объективной основой для системы законодательства, имеет первичный, исходный характер. Однако взаимосвязь регулируемых правом отношений в различных областях жизни обусловливает создание в системе законодательства различных по характеру и направленности структурных образований, которые могут совпадать либо не совпадать с системой права.

Один и тот же источник права может иметь комплексный характер, включая нормы различных отраслей. Например, "Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан" от 22.07.1993 г. № 5487-1 РФ содержит нормы административного, гражданского, финансового права.

Таким образом, можно говорить о существовании комплексных отраслей законодательства, которые складываются из норм различных отраслей права (законодательство о здравоохранении, образовании, транспорте, связи, налоговое, таможенное право, законодательство о приватизации и др.).

§ 4. Правовые системы современности

Категория "правовая система" характеризует историко-правовые и этнокультурные отличия систем права разных государств и народов. Это юридическая форма данного общественного строя, система всех юридических средств, с помощью которых официальная власть оказывает регулятивно-организующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения. Включает в себя все правовые явления в обществе – систему права, правоотношения, источники права, правосознания, правовую культуру и т. д.

На основании критериев общности источников, структуры права и исторического пути их формирования выделяют типы правовых систем, называемые правовыми семьями.

Юридической науке известны следующие правовые семьи:

• романо-германская (континентальная),

• англосаксонская (общего права),

• обычно-традиционная (Япония, тропическая Африка),

• мусульманская,

• индусская,

• славянская (Польша, Болгария, Чехия, Словакия) и некоторые другие.

Наиболее распространенными в мире признаются две основные семьи – романо-германская (континентальная) и англосаксонская (общего права).

§ 5. Правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений

Правоотношения – урегулированные правом волевые общественные отношения, участники которых наделены субъективными правами и юридическими обязанностями. Правоотношения, представляют собой правовую связь, индивидуализированную в конкретных правах и обязанностях персонально определенных лиц, органов организаций и т. д.

Структура правоотношения

Структуру правоотношения составляют:

• субъекты правоотношения – управомоченные и обязанные лица (индивиды – физические лица – граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, организации – юридические лица, государство (его органы и должностные лица), муниципальные образования);

содержание правоотношения (субъективное право и субъективная юридическая обязанность сторон (субъектов) правоотношений);

• объект правоотношения – т. е. фактические действия (поступки) сторон, на которые направлено содержание правоотношений и с проведением которых правоотношение прекращается.

Для того чтобы вступать в правоотношения, необходимо быть субъектом права, т. е. обладать правосубъектностью. Правосубъектность включает в себя:

• правоспособность, т. е. способность иметь субъективные права и нести юридические обязанности;

• дееспособность – способность своими действиями реализовывать субъективные права и налагать на себя обязанности.

Юридические факты

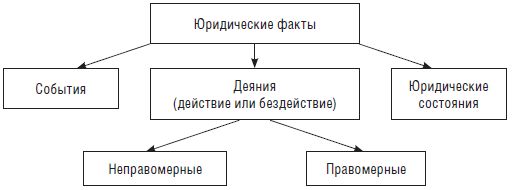

Юридические факты – это жизненные обстоятельства и факты, предусмотренные законом как основания возникновения, изменения, прекращения правоотношений.

Юридические факты также являются основанием для возникновения или прекращения правосубъектности лицом или органом (например, с момента рождения человека возникает его правосубъектность, а с момента смерти – прекращается).

По волевому критерию юридические факты подразделяются на:

• события (происходящие независимо от воли людей, например, рождение и смерть, стихийное бедствие);

• юридические состояния – длящиеся жизненные обстоятельства, служащие основанием для наступления юридических последствий (нахождение на иждивении, наличие стажа работы для получения пенсии и др.);

• действия (зависящие от воли людей, совершаемые по их воле). Действия могут быть направлены на возникновение правовых последствий ( индивидуальные юридические акты – например, договор) или не направлены на возникновение правовых последствий, но вызывающие правовые последствия ( юридические поступки – например, приобретение авторского права).

По критерию правомерности действия могут быть правомерные и неправомерные (противоправные).

§ 6. Правомерное поведение, правонарушения и юридическая ответственность. Законность, правопорядок. Правосознание и правовая культура врача

Поведение субъектов права может быть правомерным, когда оно отвечает требованиям норм права и противоправным (неправомерным), когда оно не соответствует, противоречит требованиям норм права. Оно может выражаться в неисполнении юридических обязанностей или нарушении правовых запретов.

Правомерное поведение тесно связано с соблюдением режима законности и обеспечением правопорядка.

Законность – это общественно-политический режим, при котором обеспечивается верховенство закона в общественной жизни, неукоснительном соблюдении правовых норм всеми участниками общественных отношений, пресечении любого беззакония и наказании виновных, строгий контроль за неуклонным соблюдением юридических предписаний.

Основными принципами законности являются:

1. верховенство закона над всеми другими правовыми актами;

2. соблюдение и охрана прав и свобод личности, их гарантированность;

3. обеспечение равенства всех граждан перед законом и судом;

4. всеобщность требования исполнять нормы права;

5. единство законности – понимание, толкование и применение норм права должно быть единообразным на всей территории страны;

6. борьба с нарушениями норм права, неотвратимость наказания за правонарушения;

7. контроль и надзор за исполнением законов.

Правопорядок – состояние общественных отношений, при котором обеспечивается соблюдение закона и иных правовых норм, одна из составных частей общественного порядка. Он характеризуется реальным обеспечением, реализацией и охраной прав и свобод личности, неукоснительным соблюдением юридических обязанностей, правомерной деятельностью всех индивидуальных и коллективных субъектов права.

Кроме правовых норм, соблюдение правопорядка в обществе обеспечивается всеми социальными нормативными регуляторами – обычаями, нормами морали и нравственности, внутренними правилами организаций и др.

Понятие и признаки правонарушения

Правонарушение – противоправное общественно вредное деяние (действие или бездействие), виновно совершенное деликтоспособным лицом, т. е. лицом способным нести юридическую ответственность.

Признаки правонарушения:

• Совершение деликтоспособным субъектом права.

• Совершение в форме деяния – действия или бездействия (мысли и убеждения не могут быть правонарушениями).

• Противоправность – деяние противоречит требованиям правовых норм (совершение действий, запрещенных нормами права или неисполнение юридических обязанностей).

• Общественно вредный характер деяния (или общественная опасность) – причинение или создание угрозы причинения вреда общественным отношениям и интересам, охраняемым правом.

По степени общественной опасности правонарушения делятся на преступления (уголовные правонарушения) и проступки (административные, гражданско-правовые нарушения (деликты) и дисциплинарные).

• Виновное совершение – волевой выбор лицом варианта неправомерного поведения.

Юридический состав правонарушения – совокупность обязательных объективных и субъективных признаков, характеризующих деяние как правонарушение. Оно состоит из четырех элементов: субъекта правонарушения, объекта правонарушения, объективной стороны правонарушения, субъективной стороны правонарушения.