* * *

Опасные инстинкты смерти лечат в индивиде различным образом; частично обезвреженные смешением с эротическими компонентами, частично в виде агрессии отвлеченные наружу, они, конечно, большею частью беспрепятственно продолжают свою внутреннюю работу. Но как же получается, что при меланхолии "Сверх-Я" может сделаться своего рода местом скопления инстинктов смерти?

С точки зрения обуздания первичных позывов – морали – можно сказать: "Оно" совершенно аморально, "Я" старается быть моральным, "Сверх-Я" может стать гиперморальным и тогда столь жестоким, каким может только быть "Оно". Примечательно, что чем больше человек ограничивает свою агрессию вовне, тем строже, т. е. агрессивнее он становится в своем "Идеале Я". Для обычного наблюдения это кажется обратным – оно видит в требованиях "Идеала Я" мотив для подавления агрессии. Но факт остается таким, как мы его формулировали: чем больше человек овладевает своей агрессией, тем больше возрастает склонность его идеала к агрессии против его "Я". Это – как бы смещение, поворот против собственного "Я". Уже обычная, нормальная мораль имеет характер чего-то жестко ограниченного, жестко воспрещающего. Отсюда ведь проистекает понятие неумолимо карающего высшего существа.

Я не могу продолжить дальнейшее объяснение этих соотношений, не вводя нового предположения. Ведь "Сверх-Я" возникло из идентификации с образом отца. Каждая такая идентификация носит характер десексуализации или даже сублимации. И теперь кажется, что при таком превращении происходит и распад первичных позывов на первоначальные. После сублимации у эротического компонента уже нет сил связать все дополнительное разрушение, и он освобождается в виде склонности к агрессии и разрушению. Из этого распада идеал получил бы суровую, жестокую черту настоятельного долженствования.

Остановимся еще раз коротко на неврозе принуждения. Здесь соотношения иные. Распад любви в агрессию произошел не путем работы "Я", а есть следствие регресса, состоявшегося в "Оно". Но этот процесс перешел с "Оно" на "Сверх-Я", которое теперь обостряет свою строгость к безвинному "Я". Но в обоих случаях "Я", преодолевшее либидо идентификаций, переживает за это кару "Сверх-Я" в виде агрессии, примешанной к либидо.

Наши представления о "Я" становятся более ясными, его различные соотношения приобретают четкость. Мы видим теперь "Я" в его силе и в его слабости. Ему доверены важные функции: в силу его отношения к системе восприятий оно устанавливает последовательность психических процессов и подвергает их проверке на реальность. Путем включения мыслительных процессов оно достигает задержки моторных разрядок и владеет доступами к подвижности. Овладение последним, правда, больше формальное, чем фактическое – по отношению к действию "Я" занимает, примерно, позицию конституционного монарха, без санкции которого ничто не может стать законом, но который все же сильно поразмыслит, прежде чем наложить свое вето на предложение парламента. "Я" обогащается при всяком жизненном опыте извне; но "Оно" является его другим внешним миром, который "Я" стремится себе подчинить. "Я" отнимает у "Оно" либидо, превращает объектные загрузки "Оно" в образования "Я". С помощью "Сверх-Я" "Я" неясным еще для нас образом черпает из накопившегося в "Оно" опыта древности.

Есть два пути, по которым содержание "Оно" может проникнуть в "Я". Один путь – прямой, другой ведет через "Идеал Я"; для многих психических деятельностей может стать решающим, какому из обоих путей они следуют. "Я" развивается от восприятия первичных позывов к овладению ими, от повиновения первичным позывам к торможению их. "Идеал Я", частично ведь представляющий собой образование реакций против процессов первичных позывов "Оно", активно участвует в этой работе. Психоанализ является тем орудием, которое должно дать "Я" возможность постепенно овладеть "Оно".

Но с другой стороны мы видим это же "Я" как несчастное существо, исполняющее три рода службы и вследствие этого страдающее от угроз со стороны трех опасностей: внешнего мира, либидо "Оно" и суровости "Сверх-Я". Три рода страха соответствуют этим трем опасностям, так как страх выражает отступление перед опасностью. В качестве пограничного существа "Я" хочет быть посредником между миром и "Оно", хочет сделать "Оно" уступчивым в отношении мира, а своей мускульной деятельностью сделать так, чтобы мир удовлетворял желаниям "Оно". "Я" ведет себя, собственно говоря, так, как врач во время аналитического лечения: принимая во внимание реальный мир, "Я" предлагает "Оно" в качестве объекта либидо – самое себя, а его либидо хочет направить на себя. Оно не только помощник "Оно", но и его покорный слуга, добивающийся любви своего господина. Где только возможно, "Я" старается остаться в добром согласии с "Оно" и покрывает его бессознательное поведение своими рационализациями; изображает видимость повиновения "Оно" по отношению к предостережениям реальности и в том случае, когда "Оно" осталось жестким и неподатливым; затушевывает конфликты между "Оно" и реальностью и, где возможно, и конфликты со "Сверх-Я". Вследствие своего серединного положения между "Оно" и реальностью "Я" слишком часто поддается искушению стать угодливым, оппортунистичным и лживым, примерно как государственный деятель, который при прекрасном понимании всего все же хочет остаться в милости у общественного мнения.

"Я" не держит себя беспристрастно в отношении обоих видов первичных позывов. Своей работой идентификации и сублимации оно помогает инстинктам смерти в "Оно" для преодоления либидо, но при этом само попадает в опасность стать объектом инстинкта смерти и погибнуть. В целях оказания помощи "Я" само должно было наполниться либидо, этим самым становясь представителем Эроса и исполняясь теперь желанием жить и быть любимым.

Но так как его работа сублимации имеет следствием распад первичных позывов на первоначальные и освобождение агрессивных первичных позывов в "Сверх-Я", то своей борьбой против либидо оно подвергает себя опасности стать жертвой жестокостей и смерти. Если "Я" страдает от агрессии "Сверх-Я" или даже погибает, то его судьба подобна судьбе одноклеточных, погибающих от продуктов разложения, которые они сами создали. Действующая в "Сверх-Я" мораль кажется нам в экономическом смысле таким продуктом разложения.

* * *

Из зависимостей "Я" самой интересной, пожалуй, является зависимость от "Сверх-Я".

Ведь "Я" и представляет собой подлинный очаг боязни. Ввиду угрозы трех опасностей "Я" развивает рефлекс бегства, причем свою собственную загрузку оно отводит от опасного восприятия или такого же опасного процесса в "Оно", выдавая это за страх. Эта примитивная реакция позднее сменяется возведением защитных загрузок (механизм фобий). Нельзя указать, чего именно "Я" опасается со стороны внешней опасности или со стороны опасности либидо в "Оно"; мы знаем, что это – преодоление или уничтожение, но аналитической формулировке это не подвергается. "Я" просто следует предостережению принципа наслаждения. Можно, однако, сказать, что скрывается за страхом "Я" перед "Сверх-Я", перед страхом совести. Высшее существо, ставшее "Идеалом Я", когда-то угрожало кастрацией, и эта кастрация, вероятно, является тем ядром, вокруг которого откладывается страх совести; кастрация именно то, что продолжает себя как страх совести.

Звонкая фраза, что каждый страх является, собственно говоря, страхом смерти, едва ли заключает в себе какой-нибудь смысл; во всяком случае, она не оправдываема. Мне, наоборот, кажется безусловно правильным отделить страх смерти от страха объекта (реальности) и от невротического страха либидо. Для психоанализа это очень трудная проблема, так как смерть есть абстрактное понятие негативного содержания, для которого бессознательного соответствия не найти. Механизм страха смерти может состоять только в том, что "Я" в значительной степени освобождается от своей нарцистической загрузки либидо, т. е. отказывается от самого себя точно так, как обычно в случае страха отказывается от другого объекта. Мне думается, что страх смерти развертывается между "Я" и "Сверх-Я".

Нам знакомо появление страха смерти при двух условиях, вполне, впрочем, аналогичных условиям обычного развития страха: как реакции на внешнюю опасность и как внутреннего процесса, как, например, при меланхолии. Невротический случай снова может помочь нам понять случай реальный.

Страх смерти при меланхолии допускает лишь одно объяснение, а именно – что "Я" отказывается от самого себя, так как чувствует, что "Сверх-Я" его ненавидит и преследует вместо того, чтобы любить. Следовательно, для "Я" жизнь означает то же, что быть любимым, быть любимым со стороны "Сверх-Я", которое и здесь проявляет себя представителем "Оно". "Сверх-Я" выполняет туже защитную и спасающую функцию, как раньше отец, позднее – провидение или судьба. Но тот же вывод должно сделать и "Я", находясь в огромной реальной опасности, преодолеть которую собственными силами оно считает невозможным. "Я" видит, что оно покинуто всеми охраняющими силами и позволяет себе умереть. Это, впрочем, та же ситуация, что стала подосновой первого великого страха рождения и инфантильной тоски страха, – страха разлуки с оберегающей матерью.

На основе вышеизложенного страх смерти, как и страх совести, может, следовательно, быть истолкован как переработка страха кастрации. Ввиду большого значения чувства вины для неврозов нельзя также отрицать, что обычный невротический страх в тяжелых случаях усиливается развитием страха между "Я" и "Сверх-Я" (страха кастрации, страха совести, страха смерти).

"Оно", к которому мы в заключение возвращаемся, не обладает средствами доказать "Я" любовь или ненависть. Оно не может выразить, чего хочет; оно не выработало единой воли.

В нем борются Эрос и инстинкт смерти; мы слышали, какими средствами одни первичные позывы обороняются против других. Мы могли бы изобразить это таким образом, будто "Я" находится под властью немых, но мощных инстинктов смерти, которые стремятся к покою и по указаниям принципа наслаждения хотят заставить замолчать нарушителя этого спокойствия – Эроса; но мы опасаемся, что при этом мы все же недооцениваем роль Эроса.

"Негативы" и "позитивы" сознания

В заключение я хотел бы в нескольких словах и по возможности яснее определить, какой смысл придается слову "бессознательный" в психоанализе, и только в одном психоанализе.

Какое-нибудь представление – или всякий другой психический элемент – может в настоящую минуту присутствовать в моем сознании, а в следующую исчезнуть из него; по истечении определенного промежутка времени оно может снова возникнуть, как мы говорим, благодаря воспоминанию, а не вследствие нового восприятия. Считаясь с этим фактом, мы должны предполагать, что и в течение всего промежуточного периода времени представление это оставалось в нашей душе, хотя оно и было в латентном состоянии сознания.

Но у нас не может возникнуть никаких предположений относительно того, в какой форме оно могло бы существовать в нашей душевной жизни, оставаясь в то же время латентным в сознании. В этом вопросе мы должны быть готовы услышать возражение со стороны философов, что латентное представление существовало не как психологический объект, а только как физическое предрасположение к возобновлению того же психического явления, а именно – этого самого представления. На это мы можем ответить, что такая теория, собственно, далеко переходит границы психологии, что она просто обходит проблему, придерживаясь взгляда, что "сознательное" и "психическое" – тождественные понятия, и что эта теория, очевидно, неправа, отрицая за психологией право объяснить своими собственными средствами такое обычное явление в ее области как память.

Мы хотим назвать "сознательным" представление, присутствующее в нашем сознании и воспринимаемое нами, и только в этом смысле понимать выражение "сознательное"; в противоположность этому должны быть обозначены термином "бессознательные" латентные представления, когда у нас есть основание предполагать, что они существуют в душевной жизни, как, например, в памяти.

Бессознательным представлением, следовательно, будет такое, которое мы не замечаем, но существование которого мы все-таки готовы допустить на основании других признаков и доказательств.

В этом можно было бы видеть совершенно неинтересную описательную или классификаторскую работу, если бы у нас не было других данных для суждения, кроме факта памяти или ассоциаций через посредство бессознательных их звеньев. Но общеизвестный опыт послегипнотического внушения учит нас тому, как важно отличать "сознательное" от "бессознательного" и насколько существенно такое различие.

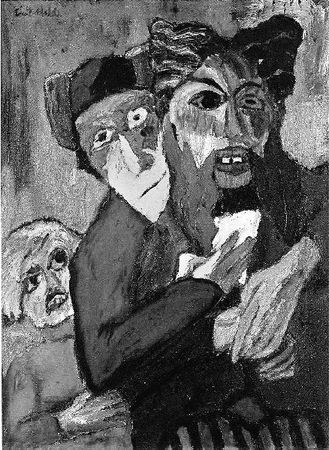

Возбужденные люди. Художник Эмиль Нольде

При этом эксперименте, как его производил Бернхейм, испытуемого приводят в гипнотическое состояние, а затем будят. В то время как этот человек находится под влиянием врача в гипнотическом состоянии, врач ему внушает совершить какой-нибудь поступок в точно определенный срок, например, через полчаса. По пробуждении кажется, что гипнотизированный снова пришел в полное и обычное состояние сознания – у него нет воспоминания о гипнотическом состоянии; несмотря на это, в определенный момент в нем вдруг возникает импульс к тому, чтобы совершить то или другое действие – что он и совершает в полном сознании, хотя сам не знает почему. Едва ли можно описать это явление иначе, чем такими словами: намерение это существовало у данного лица в латентной форме или бессознательно, до наступления ранее внушенного момента, – когда оно было осознано. Однако это намерение возникло в сознании не со всеми подробностями, а в виде представления о действии, которое предстоит выполнить. Все другое – идеи, ассоциативно связанные с этим представлением: внушение, психическое воздействие врача, воспоминание о гипнотическом состоянии – так и остается при этом неосознанным.

* * *

Данный опыт может научить нас еще большему. От чисто описательного он приводит нас к динамическому пониманию явления. Идея внушенного в гипнозе действия в определенную минуту не только стала объектом сознания, но она сделалась также действенной, а это и есть самая замечательная сторона такого факта: она перешла в действие, как только возникла в сознании. Так как настоящим побуждением к действию является внушение врача, то нет возможности допустить что-либо иное, как только то, что внушенная идея стала действенной.

Однако сама эта идея не проникла в сознание, так как это произошло с ее дериватом – идеей действия; она осталась бессознательной и оказалась одновременно и действенной, и бессознательной.

Послегипнотическое внушение представляет собой продукт лаборатории, искусственно созданное явление. Но если мы примем теорию истерических явлений, предложенную впервые П. Жане и разработанную Брейером и мною, то в нашем распоряжении окажется множество фактов, отличающихся психологическими признаками послегипнотического внушения в еще более ясной и очевидной форме.

Душевная жизнь истеричного больного полна действенных, но бессознательных мыслей: от них происходят все симптомы. Действительно, самую замечательную особенность истерического состояния психики составляет то, что она находится во власти бессознательных представлений. Если у истерической женщины наблюдается рвота, то это может произойти под влиянием мысли о беременности. И, тем не менее, такая женщина ничего не знает об этой идее, хотя посредством одного из технических приемов психоанализа мысль эта легко может быть открыта в ее душевной жизни и сделана доступной ее сознанию. Если она проделывает все судороги и жесты, составляющие "припадок", то она вовсе не представляет себе в своем сознании тех действий, которые она намеревается выполнить, и наблюдает их, быть может, с чувством безучастного зрителя. Тем не менее, анализ может доказать, что она разыгрывает свою роль, воспроизводя в драматической форме сцену из своей жизни, воспоминание о которой было бессознательно, но действенно во время припадка. То же преобладание действенных бессознательных идей открывается психоанализом как сущность психологии всех других форм невроза.

Итак, из анализа невротических явлений мы узнаем, что латентная, или бессознательная, мысль не должна быть непременно слабой; далее, присутствие такой мысли в душевной жизни может быть доказано не прямым путем, но почти так же убедительно, как если бы это прямо доказывалось нашим сознанием. Мы считаем себя вправе привести нашу классификацию в соответствие с расширением наших знаний, основываясь на различии между этими двумя видами латентных и бессознательных мыслей. Мы привыкли думать, что всякая латентная мысль была такою вследствие своей слабости и становилась сознательной, как только приобретала силу. Теперь же мы убедились, что существуют такие латентные мысли, которые не проникают в сознание, как бы сильны они ни были. Поэтому мы считаем уместным назвать латентные мысли первой группы предсознательными, сохраняя выражение "бессознательные" (в настоящем смысле слова) для второй группы, наблюдаемой нами при неврозах. Выражение "бессознательный", употребляемое нами до сих пор только в описательном смысле, получает теперь более расширенное значение. Оно обозначает теперь не только латентные мысли, а особенные, отличающиеся определенным динамическим признаком, а именно такие, которые остаются вдали от сознания, несмотря на свою интенсивность и действенность.