Религиозный опыт, по утверждению Семена Людвиговича Франка (1877–1950 гг.), содержит сознание абсолютного могущества божественной святыни, несмотря на ее эмпирически ограниченную силу. Опыт о всемогуществе святыни является настолько непосредственным, настолько самоочевидным нашему сердцу, что он не может быть поколеблен никакими "фактами", никакими истинами эмпирического порядка (Франк С. Свет во тьме). Религиозный опыт получает толкование как непосредственное слияние человеческой души с Богом, перевод человеческих переживаний, чувств в запредельное, трансцендентальное измерение.

Судьба народа определяется двумя факторами:

– силой коллективного склада жизни, общих исторических условий;

– силой веры, коренящейся в народном сознании.

Позитивизм, материализм, социализм – функциональные, а не органические подходы, они омертвляют народ.

Высший реализм – творческий идеализм духовного совершенствования. Единство государства и нации произрастает из народной воли и веры. Народная воля – идеал демократии. Политическая деятельность – смиренное служение.

С. Франк отвергает чистый либерализм. Смысл человеческой жизни не может заключаться в эгоизме, он в служении Богу и людям.

Служение Правде, Добру, людям – оправдание жизни.

Свобода нужна христианину для выполнения своего долга служения ("Духовные основы общества").

Иван Александрович Ильин (1882–1954 гг.). "Наши задачи", "Идея ранга" – популярные работы.

В "Наших задачах" Ильин анализирует причины революции в России и пытается предсказать будущее русского народа. Большевизм обречен.

Народ выйдет из революции нищим, но обновленным.

Личная свобода не противоположна политическим устоям общества. Они могут взаимополагать друг друга, если будут пронизаны духовно-религиозным началом.

"Идея ранга". Два мировоззрения:

Люди равенства (эгалитаристы) не терпят никакого превосходства. "Все должны делать то, что могут делать все". Но, считает Ильин, это противоестественно и противодуховно (люди не равны, каждый своеобразный "сын Божий"). С совершенствованием людей растет их своеобразие.

Люди, понимающие значение ранга, не верят ни в естественное равенство, ни в насильственное уравнение. Общество должно создать равные возможности, а как они будут реализованы – дело индивидуальное.

В идее ранга есть две стороны:

– качество, присущее человеку;

– исключения и права, которые за ним признаются.

Эти стороны могут и не совпадать (больное место), что и порождает в душах революционность, стремление к равенству.

Идея ранга в России основывается на религиозном основании и патриотическом чувстве.

6.5. Философия Николая Бердяева

Николай Александрович Бердяев (1874–1948 гг.) прошел сложный путь духовных испытаний, столь свойственный русской интеллигенции.

Осмысление общественной жизни в России и на Западе привело его к марксизму. По своим взглядам Бердяев относился к умеренному крылу – "легальным марксистам". Однако материалистическое учение, на котором основывается марксизм, кажется Бердяеву упрощенным, дающим огрубленную картину мира. Углубляясь в проблемы возможностей познания, Бердяев увлекается распространившимся в этот период неокантианством. Неокантианцы сочувственно относились к материализму как к одной из самых древних и наиболее обоснованных систем. Материализм, по их мнению, оказал огромную услугу науке тем, что требует рассмотрения процессов и явлений с точки зрения обусловленности, причинности. Однако в качестве философской системы он, с точки зрения неокантианцев, ущербен, так как игнорирует "сверхчувственное" – для материалистов не существует понятия души. Неокантианцы не ставили перед собой задачи создать свою "систему мира", они лишь намечали путь, по которому следует идти в построении мировоззрения.

ХХ в. ознаменовался для Бердяева движением от неокантианства к богоискательству. Опираясь на идеи Чаадаева, Достоевского, Соловьева, Бердяев ищет смысл жизни в организации человеческого общества на религиозных основах. В 1902 г. он вместе с П. Струве и С. Булгаковым издает сборник "Проблемы идеализма", в котором подвергает критике материализм.

У Бердяева дух классовой борьбы, пронизывающий марксизм, вызывал сначала лишь критическое отношение, которое затем перешло в полное неприятие, чему немало способствовала революция 1905–1907 гг. в России.

Событием в духовной жизни Бердяева оказалось издание программного сборника "Вехи" (1909 г.). Материализму и атеизму "Вехи" противопоставляли русскую религиозно– философскую традицию. Коллективный принцип классовой борьбы "Вехами" отрицается во имя защиты личности на путях ее внутреннего духовного освобождения. Естественно, что "Вехи" были враждебно встречены революционными марксистами. Ожесточенной критике подверг "Вехи" В.И. Ленин, который охарактеризовал их как "энциклопедию либерального ренегатства".

В своих работах "Философия свободы" (1911 г.), "Смысл творчества" (1916 г.) Бердяев доказывает, что марксизм, подменивший человека классом, не способен решить проблему активности и свободы личности. "Истина есть духовное завоевание, – писал он в "Самопознании". – Истина познается в свободе и через свободу. Навязанная мне истина, во имя которой требуют от меня отречения от свободы, совсем не истина, а есть чертов соблазн".

Мрачные впечатления от Февральской и Октябрьской революций отражены Бердяевым в работе "Духи русской революции" (1921 г.), написанной им незадолго до изгнания. В 1922 г. Н.А. Бердяев был арестован и отправлен на судне в Германию, откуда переехал в Париж. Он становится видным представителем экзистенциализма – философии существования. Бердяев выступает за внутреннюю свободу человеческой личности. Он выступает против приспособленчества, конформизма. Для него по-прежнему неприемлемы как марксизм с его классовым сознанием, так и антигуманизм буржуазного общества. Главное для него – существование человека, основой творчества которого является абсолютная свобода.

Бердяев рассматривает каждого человека как конкретную неповторимую личность, для которой свобода является высшей ценностью. Но человек не всегда ее осознает. После Средних веков человек освобождается от религии, но погружается в несвободу (от техники, политики, других людей).

Бог не всегда управляет миром. Мир отпал от Бога и погружается во зло. В столкновении со злом человек начинает осознавать свободу.

"Свобода – это и есть Бог".

В высшей степени свобода проявляется в творчестве. Творчество – внутреннее состояние человека, которое дано каждому.

Свобода человека связана с судьбой человечества. Несвобода человека в обществе (истории) ведет к одиночеству, несчастью. Это происходит потому, что история имеет два слоя:

– история небесная;

– история земная (факты, хронология).

Человек часто отбрасывает небесную историю и поступает по обстоятельствам земной.

Любовь – открытие человека Богу, для этого ему и нужна свобода. Бердяев высоко ценит христианство, но говорит о новой религии (творческой антропологии), делая упор на творчестве, в котором он совершает откровение.

Кризис человечества. В работе "Человек и машина" Бердяев говорит о технократической идеологии. Человек убивает религию и гуманизм. Остается вера в разум и технику – последняя любовь человека. Новая религия – приумножение богатства, но она не влияет на душу. Техника не совпадает с культурой. Человек – сложное существо. Культура символична, поэтому ближе человеку, чем техника.

Три стадии в развитии культуры:

– природно-органическая;

– культурная (возникновение христианства). Христианство учит, что человек – духовное существо. Язычество: человек – частица космоса;

– технически-машинная.

Культура символична (смотрит на одно, а видит в нем несколько). Техника реалистична. Техника не живет по принципу организма. Она организованна. Человек становится рабом техники. Возникает технизация духа: думать быстро, рационально, полезно. Техника убивает общение с другими людьми, но есть надежда на подчинение техники духу.

6.6. Философские взгляды И.М. Сеченова, И.П. Павлова, И.И. Мечникова, В.М. Бехтерева

Иван Михайлович Сеченов (1829–1905 гг.) – выдающийся врач, основоположник русской физиологической школы, оказал заметное влияние на развитие философии.

Одним из первых далеко идущих диалектических выводов Сеченова был вывод о том, что "организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен, поэтому в научное определение организма должна входить среда, влияющая на него".

Сеченов первым начал делать опыты на головном мозге, тем самым преодолев существовавшее до него мнение о невозможности экспериментально вторгаться в головной мозг и изучать такие тонкие проблемы, как сознание, чувство, воля. Проведенные опыты дали возможность понять, как с помощью физиологических механизмов регулируется воля человека, при каких условиях она может вызываться или подавляться.

Сеченов открыл процесс торможения в головном мозге.

В своей работе "Рефлексы головного мозга" Сеченов высказал мысль о рефлексах, которые лежат в основе всех видов сознательной и бессознательной деятельности. И все эти процессы осуществляются через ЦНС.

Происхождение сознания становится более ясным: органы чувств живого организма, реагируя на внутренние или внешние раздражения, передают сигналы через разветвленную систему в мозг, который воплощает их в психически осмысленную реакцию.

Из анализа психических актов Сеченов пришел к тому, что "все сознательные движения, называемые обыкновенно произвольными, суть в строгом смысле отраженные". Таким образом, Сеченов объяснил психику функцией мозга как органа, связывающего человека с окружающей средой.

И.М. Сеченов опроверг теорию расизма. Он считал, что психическая деятельность человека, его умственный кругозор и уровень культурного развития определяются не той или иной расой, а теми условиями, в которых живет человек.

Иван Петрович Павлов (1849–1936 гг.) – выдающийся ученыйфизиолог, внесший большой вклад в развитие физиологии. Огромная заслуга Павлова заключается в разработке новых экспериментальных методик. Он изучал физиологию различных органов в нормальных условиях функционирования организма. Эти опыты одновременно позволили ему познать сущность так называемой душевной деятельности, в основе которой лежит феномен психической секреции. Полученные Павловым результаты явились новым словом в науке об условных рефлексах, т.е. о различных раздражителях, которые обуславливают образование временных нервных связей у отдельно взятого индивида. Возникновение их Павлов связывал с воздействием на организм внешней среды.

Он прочно связывал человека с природой: постоянную связь внешнего мира с ответной на него деятельностью организма называет безусловным рефлексом, временную – условным рефлексом.

Изучая высшую нервную деятельность человека, Павлов создал учение о двух сигнальных системах. Первая сигнальная система присуща человеку и животным и представлена органами чувств. Вторая сигнальная система присуща только человеку и есть результат его реакции на услышанное слово или какое-либо другое воздействие.

Все стороны жизнедеятельности человека объективно обоснованы и взаимосвязаны между собой, считал Павлов.

Павлов писал, что психическая деятельность есть результат физиологической деятельности головного мозга. Опираясь на результаты научных экспериментов, Павлов сделал философские обобщения о связи всего животного мира с окружающей средой. И. П. Павлов стал первым русским лауреатом Нобелевской премии (1904 г.).

Илья Ильич Мечников (1845–1916 гг.) – русский биолог и патолог, один из основоположников эволюционной эмбриологии, создатель сравнительной патологии воспаления и фагоцитарной теории иммунитета. Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины (1908 г.).

В молодости тяжелые переживания по поводу личных трагедий побудили Мечникова предпринять две попытки самоубийства. Сильное потрясение, связанное с ними, явилось причиной значительного изменения мировоззрения и привело к переоценке взглядов на мир. В дальнейшем Мечниковым были написаны работы "Этюды оптимизма", "Этюды о природе человека".

Главный интерес – к человеку, его взаимосвязи с природой. У человека постоянно возникают дисгармонии во взаимодействии с природой. Нельзя бороться с природой. С природной точки зрения "Человек – существо ненормальное".

Человек должен стремиться к радостному мировоззрению. Страдание – не цель, его необходимо избегать. Мечников считает, как и христианство, что человек испорчен (греховен). Приходит к понятию ортобиоза – теории научного обоснования жизни. Человек должен подойти сознательно к тому, как он живет.

Мечникова занимала проблема старости и смерти. Почему человек стареет? Он не должен стареть так рано, т.е. старость большинства людей преждевременна. Человек должен быть здоровым больший период жизни. Человек не подготовлен к смерти. В случае долгой, не отягощенной болезнями старости бывает, что человек устает жить и хочет умереть. И смерть в этой ситуации воспринимается как естественный конец, а не результат болезни.

Владимир Михайлович Бехтерев (1857–1927 гг.) был талантливым врачом и исследователем.

Им оставлен значительный след в изучении невропатологии, психиатрии, морфологии и физиологии нервной системы. Его работы представляют интерес и для философии.

Бехтерев занимался изучением строения различных отделов ЦНС. Его работы были посвящены исследованию проводящих путей и строению нервных центров. Им впервые описаны неизученные ранее нервные пучки, которые являются проводящими путями для передачи полученной организмом информации.

Большое значение для науки и для философии имеют работы Бехтерева по физиологии различных отделов нервной системы. Бехтерев, изучая ЦНС, установил, что каждая из систем организма имеет свои центры в коре мозга.

Бехтерев утверждал, что психические расстройства находятся в прямой зависимости от нарушений в организме. Его работы в области психологии построены на экспериментах двигательных областей коры головного мозга.

Тесты по теме 6

Русская философия

Выбрать правильный ответ

1. Развитие русской культуры и философии связано, прежде всего, с:

А. Крещением Руси и ее христианизацией

Б. Освобождением от татаро-монгольского ига

В. Развитием торговых связей

2. Самобытность русской истории определяется своеобразием русской духовной жизни. Таково содержание понятия:

А. Западники

Б. Евразийцы

В. Славянофилы

3. А. П. Чаадаев:

А. Западник

Б. Славянофил

В. Евразиец

4. А.С. Хомяков:

А. Западник

Б. Славянофил

В. Евразиец

5. Россия должна вписаться в процесс развития европейской культуры, считали:

А. Славянофилы

Б. Западники

В. Евразийцы

6. Православная вера даст "цельное зрение ума" – считали:

А. Славянофилы

Б. Западники

В. Евразийцы

7. Цельность общества основана на общих духовных православных ценностях. Таково содержание понятия:

А. Гражданское общество

Б. Соборность

В. Политическая система

Установить соответствие

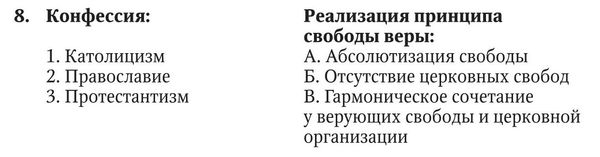

Ответ: 1__ 2__ 3__

Выбрать правильный ответ

9. "Народ – набор идеальных качеств, связанных с православием и общностью, а великие личности – представители народного духа", утверждают:

А. Славянофилы

Б. Западники

В. Марксисты

10. Основная ценность национальной жизни (православие):

А. Соборность

Б. Климат

В. Производство

Установить соответствие

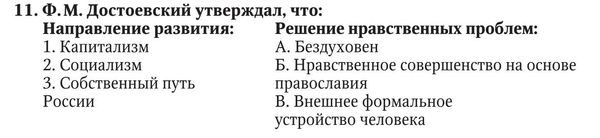

Ответ: 1__ 2__ 3__

Выбрать правильный ответ

12. Л.Н. Толстой был предан анафеме за:

А. "Рациональную" христианскую философию

Б. Революционную деятельность

В. Атеизм

13. Идея всеединства – центральная в философии:

А. Соловьева

Б. Бердяева

В. Франка

14. Автор формулы "Благо – Истина – Красота":

А. Толстой

Б. Достоевский

В. Соловьев

15. "Тема свободы, творчества и Бога – главное в философии", утверждал:

А. Бердяев

Б. Ильин

В. Франк

16. "Свобода нужна христианству, чтобы исполнять свой долг", утверждал:

А. Франк

Б. Толстой

В. Бердяев

17. "Основной долг христианина – служение Богу, людям, отечеству", считал:

А. Франк

Б. Соловьев

В. Толстой

18. Что произошло с группой русских писателей и философов в 1922 г.:

А. Их сослали на Соловки

Б. На пароходе отправили в Германию

В. Арестовали

19. Н.Г. Чернышевский развивал идеи:

А. Западничества

Б. Славянофильства

В. Марксизма

20. Автор "Слова о законе и благодати":

А. Митрополит Илларион

Б. Князь Владимир

В. Владимир Мономах

21. "Россия поверила в коммунизм как в новую религию", писал:

А. Бердяев

Б. Соловьев

В. Киреевский

22. "Народ – результат божественного провидения, объединен принципом соборности", утверждали:

А. Славянофилы

Б. Нигилисты

В. Западники

23. "Народ – носитель общего человеческого духа, мировой культуры", утверждали:

А. Западники

Б. Нигилисты

В. Славянофилы

24. Автор "идеи ранга":

А. Ильин

Б. Соловьев

В. Толстой

25. Эгалитаристы:

А. Сторонники идеи равенства

Б. Сторонники идеи ранга

В. Патриоты

26. "Долг христианина – служить Богу, людям; свобода – условие для этого служения", считал:

А. Франк

Б. Ильин

В. Бердяев

27. А. Герцен – продолжатель идей:

А. Западников

Б. Славянофилов

В. Марксистов