Решение проблемы электробезопасности требует научного подхода с применением специальных методов исследования и обработки полученной информации. Представляется перспективным, например, применение методов коррелляционного анализа, позволяющего произвести отбор наиболее значимых факторов по целому ряду показателей (например, по частоте возникновения поражений, тяжести и масштабу поражающих действий и т. д.). На основе результатов такого анализа можно построить соответствующие математические модели для выбора оптимальных средств защиты, оценки и прогнозирования их эффективности.

Наличие таких моделей будет способствовать более глубокому пониманию причин электротравматизма, совершенствованию системы их выявления и предупреждения.

При этом одного только качественного анализа режимных состояний и работоспособности большого количества защитных устройств, мероприятий и их сочетаний в электроустановках недостаточно; без количественной математической оценки такой анализ не позволяет найти даже приближенного оптимального решения.

Практика анализа режимных состояний и эффективности работы защитных устройств и мероприятий по обеспечению электробезопасности, включая оценку технико-экономических показателей (таких как капитальные затраты и эксплуатационные издержки на дорогостоящие системы заземления, устройства защитного отключения – УЗО, разделительные и понижающие трансформаторы и др.) приводит к выводу о невозможности оптимизации их применения только по одному критерию.

Таких критериев должно быть несколько, в том числе, например:

эффективность и безотказность работы;

наиболее удачное сочетание различных защитных мероприятий;

экономичность.

Первый показатель характеризует способность данного защитного мероприятия (устройства) выполнять функции, для которых оно предназначено. Второй показатель характеризует максимально возможную степень эффективности при минимальных затратах. Третий показатель характеризует уровень начальных (капитальных) затрат и эксплуатационных издержек.

Учет указанных факторов в математических моделях для решения задач обеспечения электробезопасности позволит повысить их практическую ценность.

Выбранные показатели удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к количественным критериям оптимизации, а именно:

характеризуют оптимальную эффективность и работоспособность защитного мероприятия (устройства);

являются количественными, поскольку могут быть выражены числовыми значениями;

имеют физический смысл, что дает возможность определить пределы и области оптимизации;

могут быть определены с достаточной точностью, т. е. с относительно малой дисперсией;

в достаточной мере и объеме описывают объект исследования и точно характеризуют его режимные состояния;

могут быть использованы на практике для решения задачи повышения уровня электробезопасности.

При минимальных затратах одновременно обеспечить максимальные значения этих показателей не представляется возможным; рост одного из них (например, безотказности) может иметь место при снижении другого (например, экономичности).

Предложенный подход к решению проблемы повышения уровня электробезопасности может оказаться результативным. В этом направлении в настоящее время проводятся определенные исследования.

На базе управления Ростехнадзора по г. Москве разработана информационно-аналитическая система "Энергоэффективность", включающая подсистему "Учет и анализ несчастных случаев в энергоустановках", которая обеспечивает сбор статистической информации о несчастных случаях на объектах, подконтрольных Ростехнадзору, с последующей аналитической обработкой полученных данных по 47 показателям.

В Московском институте энергобезопасности и энергосбережения появились первые перспективные теоретические разработки по статистическим оценкам количественных показателей и критериев обеспечения безопасности эксплуатации энергоустановок.

Благодаря большой многолетней работе Ростехнадзора по созданию и применению базы данных для учета и анализа несчастных случаев в энергоустановках в наличии имеются репрезентативные статистические данные. Это создает серьезные предпосылки для применения методов математической статистики для разработки практических мероприятий по выявлению и устранению причин электротравматизма.

3.3. Испытания электросетей напряжением до 1000 В в электроустановках потребителей электрической энергии

В ПТЭЭП приведены методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей, объем и нормы таких испытаний.

Технический руководитель предприятия (организации) с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий определяет конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте, текущем ремонте и при межремонтных (профилактических) испытаниях и измерениях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с его выводом в ремонт.

Рассмотрим наиболее распространенные виды испытаний электрооборудования в электроустановках напряжением до 1000 В: испытания электросетей, коммутационной и защитной аппаратуры, устройств заземления и др.

Основной целью таких испытаний является измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей и проверка устройств защитного заземления. Испытания должны проводиться периодически в установленные нормами и правилами работы в электроустановках сроки в любой электроустановке (вновь вводимой, реконструированной или действующей) независимо от установленной мощности и единовременной нагрузки, формы собственности предприятий и организаций. Результаты испытаний оформляются в виде Технического отчета.

Испытания должны проводиться специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение подобного вида работ и свидетельство о регистрации своей лаборатории с измерительными приборами, прошедшими поверку в органе государственной метрологической службы.

Полнота и качество содержания технического отчета, наличие соответствующей лицензии и свидетельства о регистрации электролаборатории, проводившей испытания, проверяются органами Ростехнадзора.

В целях упорядочения деятельности электролабораторий, повышения требований и квалификации персонала, проводящего электрические испытания и предупреждения электротравматизма информационным письмом Госэнергонадзора от 21.02.1997 г. установлен порядок допуска таких лабораторий к выполнению измерений и испытаний электрооборудования и используемых в электроустановках средств защиты.

Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной принадлежности, а также зарубежные фирмы, имеющие в своем составе такие лаборатории, обязаны обеспечить строгое соблюдение ГОСТ в области испытаний, измерений и метрологического обеспечения, а также требований ПУЭ, ПТЭЭП и МПБЭЭ.

До ввода такой лаборатории в эксплуатацию предприятие разрабатывает положение (стандарт), определяющее порядок и область использования электролаборатории, программы и методики проведения испытаний (измерений) электрооборудования, электроустановок и средств защиты. Указанные документы утверждаются руководителем (техническим руководителем) организации и согласовываются с территориальным управлением Ростехнадзора.

Электролаборатории зарубежных фирм должны иметь утвержденные руководством фирмы программы и методики проведения испытаний и измерений (в том числе протоколы испытаний и измерений), оформленные на русском языке.

Регистрация электролаборатории производится в органах Ростехнадзора на основании акта комиссии, назначаемой этим органом.

Комиссии должны быть представлены:

положение (стандарт) об электролаборатории со структурной схемой административно-технической подчиненности персонала лаборатории;

виды и объем испытаний и измерений;

документы по квалификации персонала и допуску его к испытаниям (измерениям);

акт проверки готовности электролаборатории к эксплуатации;

принципиальные электрические схемы испытательных и измерительных станций, стендов и установок;

заводские паспорта на испытательное оборудование и средства измерений;

документы о поверке средств измерений;

утвержденный комплект средств защиты и плакатов по технике безопасности.

Органы Ростехнадзора вправе потребовать и другие документы, определяющие готовность и способность электролаборатории и ее персонала выполнять возложенные на них функции.

Перерегистрация электролаборатории производится не реже 1 раза в 3 года, а также при модернизации испытательного оборудования или изменении назначения лаборатории.

Работу по испытаниям и измерениям может проводить персонал, специально подготовленный в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ, ПТЭЭП и МПБЭЭ, прошедший проверку знаний и получивший соответствующую группу по электробезопасности, а также право на проведение специальных работ.

Эксплуатация электролаборатории, не зарегистрированной в органах Ростехонадзора, запрещается.

Периодичность проводимых испытаний зависит от вида испытуемого объекта. Например, измерения сопротивления изоляции электропроводок (в том числе осветительных) в электрических сетях напряжением до 1000 В должны проводиться перед допуском их в эксплуатацию и периодически в процессе эксплуатации: 1 раз в год в особо опасных помещениях, 1 раз в 3 года в остальных случаях.

По классификации помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током, принятой в ПУЭ, производственные помещения, как правило, являются особо опасными, т. к. в них всегда можно найти одновременно два или более условий повышенной опасности. Например, наличие токопроводящих полов, возможности одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющих соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т. п. или к металлическим корпусам электрооборудования (ОПЧ), наличие в помещении сырости, токопроводящей пыли, высокой температуры и др.

Периодичность испытаний кабелей на напряжение до 35 кВ составляет 1 раз в год в течение первых 5 лет их эксплуатации, а в дальнейшем:

1 раз в 2 года для кабельных линий (КЛ), у которых в течение первых 5 лет эксплуатации не наблюдалось пробоев изоляции при испытаниях;

1 раз в год, если в указанный период отмечались пробои изоляции;

1 раз в 3 года для кабельных линий на закрытых территориях (подстанции, заводы и др.).

Проверка состояния трассы воздушных линий электропередачи (ВЛ) с неизолированными проводами производится не реже 1 раза в 3 года, а проверка состояния фундаментов опор – 1 раз в 6 лет.

Проверка заземляющих устройств производится в сроки, устанавливаемые системой планово-предупредительного ремонта в данной организации.

Технический отчет об испытаниях электросетей напряжением до 1000 В, как правило, должен включать пояснительную записку, а также следующий комплект протоколов:

протокол результатов визуального осмотра с заключением о соответствии (или не соответствии отдельных позиций) требованиям ПУЭ;

протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин;

протокол проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки;

протокол проверки согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников;

протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В;

протокол проверки и испытаний автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, УЗО. В каждом протоколе должны быть отражены:

цель измерений (испытаний): приемо-сдаточные, сличительные, контрольные, эксплуатационные или для целей сертификации;

климатические условия при проведении измерений: температура и влажность воздуха, его атмосферное давление;

приборы и устройства, которыми произведены измерения: их заводской номер, метрологические характеристики, дата поверки, номер аттестата и орган метрологической службы, проводивший поверку;

нормативно-технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПТЭЭП, ПУЭ и др.;

результаты измерений (испытаний, проверки);

общее заключение по результатам измерений (испытаний).

Технический отчет заверяется подписями исполнителей испытаний и проверяющего должностного лица.

Технический отчет об испытаниях (измерениях) является одним из важнейших документов в сфере взаимоотношений потребителей электрической энергии с энергоснабжающими организациями и органами Ростехнадзора.

3.4. Нормативные требования к применению электрозащитных средств

В связи с выходом Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 261, действовавшие ранее Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, отменены.

Необходимость разработки новой инструкции вызвана внедрением современных и более эффективных средств защиты, новыми требованиями стандартов на некоторые их виды, обусловленные результатами анализа причин электротравматизма и потребовавшие осуществления организационных, технических и профилактических мер по их предупреждению.

Инструкция является обязательной при использовании средств защиты в электроустановках организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм индивидуальных предпринимателей и граждан – владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В.

Инструкция устанавливает классификацию и перечень средств защиты, объем, методики и нормы испытаний, порядок пользования и содержания средств защиты, нормы комплектования средствами защиты электроустановок и производственных бригад.

Инструкции по охране труда для работников должны быть приведены в соответствие с указанной инструкцией.

В инструкции значительно обновлена номенклатура средств защиты, в частности, включены комплекты для защиты от электрической дуги, внесены изменения по указателям и сигнализаторам напряжения, переносным заземлениям, а также скорректированы нормы электрических испытаний рабочих частей указателей напряжения, требования к штангам переносных заземлений, включены новые материалы по стационарным указателям и сигнализаторам напряжения, приставным лестницам, стеклопластиковым изолирующим стремянкам и др.

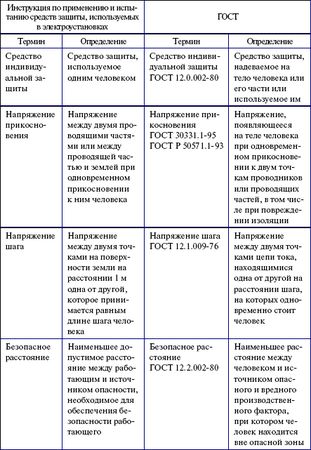

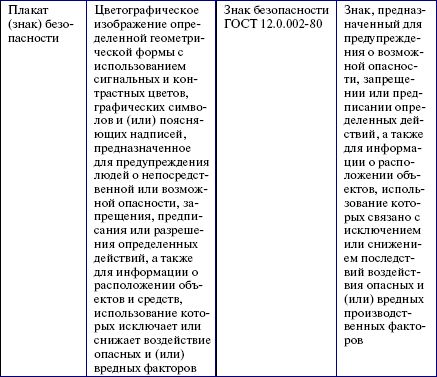

В то же время в новой инструкции имеется ряд расхождений в терминологии и определениях с некоторыми нормативными документами, в частности, с рядом ГОСТ. Для облегчения понимания руководителями и специалистами энергослужб организаций отдельных терминов, определений и понятий в табл. 3.2 приведены некоторые из таких расхождений.

Таблица 3.2

Различия между терминами и определениями, приведенными в инструкции и в ГОСТ

Инструкция регламентирует порядок и общие правила пользования средствами защиты, порядок их хранения, учета и контроля их состояния, общие правила испытаний средств защиты, а также правила пользования отдельными видами электрозащитных средств, средствами защиты от электрических полей повышенной напряженности и средствами индивидуальной защиты.

Работники, получившие средства защиты в индивидуальное пользование, отвечают за их правильную эксплуатацию и своевременный контроль их состояния.

Инструкция на правах нормативно-правового документа включена в учебные программы подготовки и повышения квалификации кадров энергетики с последующей проверкой знаний ее содержания и правильного использования при работах в электроустановках.

3.5. Выводы

Электробезопасность всегда была и остается одной из важнейших проблем в электроэнергетике. Тревожная тенденция роста количества электропоражений по сравнению с прошлым десятилетием обусловлена не только проблемами в электрохозяйстве предприятий и организаций (недостаточно высокий профессионализм электротехнического персонала, несоблюдение норм и правил работы в электроустановках, неудовлетворительное техническое состояние электроустановок и др.), но и рядом объективных причин.

Одной из таких причин является дробление крупных и средних предприятий с хорошо налаженной энергослужбой и отлаженным электрохозяйством на множество мелких коммерческих организаций, в которых штат электротехнического персонала недоукомлектован, а иногда или отсутствует, или функционирует на правах совместителей.

Вследствие этого из-за ограниченной численности инспекторского состава органов Ростехнадзора в значительной степени ослаблен контроль технического состояния электроустановок и организации их безопасного и рационального обслуживания – со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Например, в системе Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по городу Москве (бывшее ФГУ "Мосгосэнергонадзор") на более чем 3300 предприятий и организаций г. Москвы имеется всего 15 (!) инспекторов.

Тем не менее благодаря внедрению информационно-вычислительной системы Ростехнадзора проводится большая и результативная работа по анализу причин электропоражений на объектах, подконтрольных органам Ростехнадзора, что позволяет разрабатывать меры по их предупреждению и устранению. Усилена работа по обучению и проверке знаний норм и правил работы в электроустановках руководящих работников и специалистов энергослужб предприятий (организаций).

В последние годы наблюдается некоторое снижение количества случаев электропоражений на указанных объектах, но оно все еще остается на непозволительно высоком уровне.

Глава 4. ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

При взаимоотношениях потребителей электрической энергии с энергоснабжающими организациями, органами государственного надзора, а также с проектными, монтажными, наладочными и другими специализированными организациями иногда возникают разногласия при определении необходимости наличия лицензии на проведение той или иной работы.

Например, имеют место случаи, когда энергоснабжающая организация при заключении договора энергоснабжения требует от потребителя лицензию на выполнение однолинейной схемы электроснабжения. Или, например, органы Ростехнадзора могут потребовать лицензию на обучение электротехнического персонала, проводимое непосредственно в организации и не затрагивающее обучения ответственного за электрохозяйство или работника, его замещающего, которые проходят такое обучение в специализированных учебных центрах.

При этом ни энергоснабжающая организация, ни какой-либо другой орган, требующий лицензию, не могут обосновать свои требования ссылкой на соответствующий нормативный документ.