Современный бурильный молоток – машина для бурения шпуров или скважин. В основном это пневматическая машина. Самые первые бурильные машины были поршневыми в середине XIX в. В ее конструкции бур двигался вместе с поршнем. В бурильной машине молоткового типа – породоразрушающая буровая коронка. При каждом обратном ходе поршня она поворачивается, и вращение передается буру через поворотный механизм. В бурильной машине с независимым вращением бур вращается от пневмодвигателя. Воздухораспределительное устройство обеспечивает подачу порций воздуха в переднюю и заднюю полости цилиндра и регулирует движение поршня. Сжатый воздух удаляет из шпура разрушенную породу. Основные характеристики бурильного молотка – масса поршня, расход воздуха, скорость, энергия работы. Но высокочастотные бурильные молотки создают во время работы чрезмерный уровень шума, и поэтому для его уменьшения и вибрации используются специальные виброгасящие рукоятки.

Модификация бурильного молотка зависит в основном от вида его использования в работе.

Ручной бурильный молот (масса 10-30 кг) бурильщик держит в руках, иногда устанавливает на пневмоподдержке. Колонковый бурильный молоток (масса 50-70 кг) устанавливается на колонки с автоподатчиками или на буровые каретки. Телескопный бурильный молоток (масса 30-40 кг) используется для бурения шпуров.

Буровая каретка – машина для бурения шпуров и скважин. Она применяется в горизонтальных выработках. Имеет вид платформы на пневмоколесном, колесно-рельсовом или гусеничном ходу. На ней устанавливаются один или несколько автоподатчиков с установленными на них бурильными машинами – молотками. Для работы в вертикальных стволах шахт буровая каретка имеет вид рамы. Бурошнековая машина – это буровая коронка на шнеке для бурения скважин большого диаметра в маломощных пластах полезного ископаемого – угля, соли. Осуществляет бурение породы, выдачу из скважины полезного ископаемого, погрузку его в транспортное средство. Такой механизированный процесс добычи существенно повышает производительность труда, отрабатывает полезное ископаемое из сложных пластов. Дальнейшее усовершенствование бурильной техники направлено на увеличение глубины скважин, скорости бурения, применение дистанционного управления.

Велосипедный кран

Велосипедный кран – грузоподъемная машина, предназначенная для подъема грузов и их горизонтального перемещения. Такие краны применяются для погрузочных и разгрузочных работ на складах и в заводских цехах. Движение крана осуществляется по однорельсовому наземному пути – здесь используется электрический двигатель. Устойчивость крана создают реборды ходовых колес и верхние ролики на вертикальных осях, которые двигаются – катятся между двумя опорными потолочными балками. Основания крана – двух– или четырехосная тележка, на ней расположена колонна с вращающейся укосиной. Когда кран движется, то укосина повернута в направлении движения, и кран занимает мало места. Велосипедный кран способен обслужить площадь, равную вылету крана по обе стороны пути. Грузоподъемные приспособления – крюк. Грузоподъемность крана достигает 10 т. Вылет стрелы – до 7 м.

Водоотливные насосы

Насос – устройство для напорного перемещения воды при сообщении ей внешней энергии. Основные параметры насосов – это количество жидкости, перемещаемое за единицу времени, т. е. объемная подача, напор и потребляемая мощность. Насосы различаются по конструкции и принципу действия и делятся на две группы: насосы-машины, работающие от двигателей, и насосы-аппараты, не имеющие движущих устройств и работающие за счет других источников энергии. Насосы-машины бывают: лопастные, поршневые, роторные; насосы-автоматы: струйные, паровые.

Необходимость перемещать большое количество воды была всегда, и самый первый насос изобрел в I в. до н. э. в Древней Греции механик Ктесибий. Этот насос был описан ученым из Александрии Героном. Хотя простейшие поршневые насосы для подъема воды применялись и раньше. После появления паровой машины появилась потребность увеличения высоты подачи воды. Поэтому в начале XVIII в. стали применяться поршневые, вращательные насосы и различные устройства для напорной подачи. До XVIII в. насосы были деревянными. Но в конце XVIII в. их стали делать из металла с приводом от паровой машины. С середины XIX в. появились паровые, поршневые, крыльчатые насосы. В разработке конструкций насосов известны ученые и изобретатели К. Бах, А. П. Герман, Г. Берг, А. А. Бурдаков, В. Г. Шухов, П. К. Худяков, И. И. Кукулевский. В XX в. с 30-х гг. поршневые насосы стали заменяться роторными.

Первый роторный насос был описан И. Лейрехоном в 1624 г. Первый вихревой насос был создан в 1920 г. в Германии инженером С. Хиншем. В 1846 г. в Америке инженер Джонсон построил горизонтальный насос, в 1851 г. в Великобритании такой же насос был сделан по патенту Гуинна. В 1899 г. в России инженер В. А. Пушечников создал вертикальный многоступенчатый насос, имевший подачу 200 м/ч. И в Москве в 1880 г. на заводе Г. Листа начали делать первые насосы в России, с 1932 г. разрабатываются осевые насосы на заводе "Борец" в городах Дмитрове, Харькове. Конструкторы М. Г. Кочнев, С. С. Руднев, Г. Ф. Проскур, И. Н. Вознесенский.

Модификации современных насосов зависят от их конструкции и применения.

Центробежные насосы используются для подачи холодной и горячей воды. Их работа основана на передаче кинетической энергии вращающегося рабочего колеса находящимся между его лопастями частицам воды. При этом возникает центробежная сила, благодаря которой вода из колеса поступает в корпус. Рабочие колеса могут быть с односторонним и двусторонним подводом жидкости. Такие насосы имеют широкое применение, так как являются быстроходными. Они обеспечивают подачу воды до 65 000 м/ч, при напоре 18,5 м, мощности 7,5 Мвт. В США был построен такой насос с подачей 138 000 м/ч, напором 95 м, мощностью 48 Мвт.

Осевые насосы используются для подачи больших объемов воды. Их работа основана на энергии, получаемой водой, при воздействии на нее поверхности вращающихся лопастей рабочего колеса. Осевые насосы бывают жестколопастные и поворотно-лопастные и, как правило, одноступенчатые. Осевые насосы также считаются быстроходными: подача воды (45-50) × 10 м/ч, напор 10 м, мощность 2 Мвт.

Поршневые насосы имеют очень широкое применение и весьма разнообразны по конструкции. Их работа основана на чередовании всасывания и нагнетания, происходящих в цилиндре при движении поршня. Поршневые насосы бывают горизонтальные и вертикальные, тихоходные и имеют большие габариты. Дальнейшее усовершенствование конструкции насосов направлено на увеличение быстроходности, подачи, областей использования.

Врубовая машина

Врубовая машина – машина, предназначенная для выполнения полости в массиве горной породы при добыче полезных ископаемых для последующей разработки породы. Одинаково эффективна на наклонных или крупных поверхностях. Первое механическое устройство для выработки породы было изобретено в 1761 г. в Великобритании. В середине XIX в. также в Великобритании появились режущие врубные машины, имевшие пневматический привод, с 1887 г. привод стал электрическим. В 1864 г. в Великобритании появилась врубовая машина (конструктор В. Бейрд). В конце XIX – начале XX в. в США внедряются врубовые машины – цепные режущие, выполняющие проход в породе глубиной до 2,5 м и имеющие свой двигатель. В России первое производство собственных врубовых машин с электрическим приводом было начато в 1927 г. в Донецке. Машины выпускались различных модификаций: тяжелая, с электродвигателем мощностью более 40 кВт, и легкая электрическая, предназначенная для подготовительных работ. В 40-х гг. XX в. также в России были построены мощные врубовые машины с двигателем мощностью более 60 кВт, передвигавшиеся на канате, с дистанционным управлением, способные вырабатывать горный пласт в породе любой крепости. Они также имели регулятор рабочей скорости подачи 0-0,86 м/мин, 0,3-1,4 м/мин. Основное рабочее устройство врубовой машины – бар. Он состоит из направляющей рамы и движущейся по ней цепи. Цепь собрана из кулаков, в которых размещены зубки-резцы. Цепи бывают однопланочные или двухпланочные – по числу планок, соединяющих кулаки. Если применяется шарнирное соединение кулаков, то такая цепь называется беспланочной.

Врубовые машины оснащены приспособлением для механического ввода и вывода бара из слоя горной породы и также имеют устройство для гашения образующейся пыли. Регулирование скорости 0-2,8 м/мин.

Во время работы врубовая машина перемещается в забое на канате, намотанном на барабане. Такие машины имеют мощные двигатели более 80 кВт и длину бара 2 м. Они могут выполнять врубы в любой горной породе, по структуре и конфигурации прохода. Врубовые машины различаются по типу рабочего устройства, по типу подачи, роду энергии, способу регулирования скорости, по типу редуктора, по назначению, по конструкции. По типу рабочего устройства врубовые машины бывают баровые, штанговые, дисковые; по типу подачи канатные, цепные, гусеничные, колесные; по роду энергии машины бывают пневматические и электрические. Регулирование скорости бывает автоматическое или ручное, а также есть машины, в которых скорость не регулируется. Тип редуктора подачи бывает односкоростной, пульсирующий, храповидный, бесступенчатый.

По конструкции врубовые машины бывают продольно-баровая, поперечно-баровая, поворотно-баровая, универсальная. По назначению врубовые машины применяются для подготовительных работ, для очистных работ, дальнейшее усовершенствование конструкции врубовых машин направлено на увеличение проходимости, надежности, мощности, производительности.

Горный комбайн

Горный комбайн – машина, предназначенная для выработки и погрузки в транспортное средство горной массы. Устройство горного комбайна включает: отбойный инструмент, разрыхляющий пласт породы, погрузочный инструмент, сгружающий породу на транспортное средство, двигатель, механизм передвижения устройства управления и улавливания пыли. Первый горный комбайн, разработанный на основе врубовой машины, был построен в России в 1932 г. Конструкторы А. И. Бахмутский, Г. И. Роменский, В. Г. Яйких. В 1935 г. горные комбайны появились в Великобритании и в 1938 г. – в Германии. Современные горные комбайны используются для добычи каменного угля и других полезных ископаемых: марганца, каменной соли, металлических руд.

Горные комбайны различаются по назначению: очистные, для добычи полезного ископаемого, проходческие, для выработки пласта, нарезные, для осуществления подготовительных нарезных выработок угля. Основные рабочие органы горных комбайнов различают по типам в зависимости от конструкции и способа работы: баровые, оборудованные барами, режущие цепи которых разрушают массу; барабанные – вращающийся барабан разрушает массу резанием.

Шнековые – разрушающие массу резанием и погружающие на конвейер.

Короночные – разрушают массу вращающейся коронкой с резцами. Буровые – вырезающие в массе кольцевые щели, разрушающие породу и погружающие на конвейер.

Планетарные – породу разрушают планетарно движущиеся резцы.

Погрузочные устройства горных комбайнов различают по способу погрузки: скребковые – использующие для погрузки скребки ковшовые, погружающие массу ковшами, механизмы передвижения различаются по способу действия: рельсовые, гусеничные, пневматические, колесные, шагающие, или с канатной тягой.

Двигатели горных комбайнов, как правило, электрические.

Очистные горные комбайны различаются по способу выемки горной массы: широкозахватные – с шириной захвата 1,2-2,4 м; узкозахватные – с шириной захвата 1 м. Рабочее устройство таких комбайнов, как правило, баровое, барабанное, шнековое. Известные типы очистных горных комбайнов в России: "Кировец", "Темп"; в Великобритании: "Андерсон-Бойс", "Трепан-Ширер"; в Германии: "Эйкхофф", в США "Джой". Производительность очистных комбайнов до 5000 т угля, мощность 400 кВт. Проходческие горные комбайны различаются по проведению выработок по углю или по породе, по форме сечения – круглое, прямоугольное, трапециевидное, по направлению – наклонные или горизонтальные. Известные типы проходческих горных комбайнов в России "Караганда" и ПК-3, в Великобритании "Бретби", в Германии "Эйкхофф", в США "Роббинс". Нарезные горные комбайны для подготовки забоя проводят нарезные выработки по углю шириной 2,6 м.

Дальнейшее совершенствование конструкций горных комбайнов направлено на расширение их использования, улучшение качества угля, увеличение надежности, энергооснащенности, производительности, использование автоматического управления, улучшение условий работы.

Гребнечесальная машина

Основные рабочие устройства машины – гребни. Они выполняют процесс чесания волокна, подготавливая его к прядению. Гребнечесальные машины используются для обработки хлопка, шерсти, льна. Гребни очищают волокно от примесей, сора, прочесывают и распрямляют его, гребнечесальные машины различаются по способу работы: периодического или непрерывного действия. Периодическое действие основано на последовательном прочесывании волокна, зажатого тисками. Чесание выполняет вращающийся круглый гребень с иглами. Иглы располагаются рядами с наибольшей частотой 30 игл на 1 см. Вычесанные короткие волокна и примеси снимаются щеткой, отделительные цилиндры захватывают прочесанное волокно и его еще раз прочесывает с двух сторон прямой гребень с двумя рядами игл. Гребнечесальные машины периодического действия обрабатывают в основном грубое волокно шерсти.

Процесс чесания волокон как подготовка к прядению с древности оставался ручным до XVI в. Когда с развитием машинного производства стали появляться чесальные машины, в конце XVIII в. в странах Европы и в России в основном в начале XIX в., первые гребнечесальные машины появились в 1845 г. во Франции (конструктор Ж. Хейльман).

В России такие машины появились в 1760 г. в Серпейске на фабрике Р. Глинкова. Современные гребнечесальные машины – основное оборудование прядильного производства, они вырабатывают средней плотности равномерное длинное волокно. Дальнейшее усовершенствование чесальных машин развивается параллельно с другим оборудованием прядильного производства и направлено на увеличение производительности, качества, использование новых технологий и систем управления.

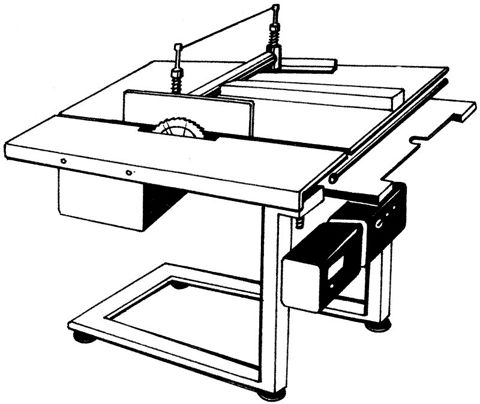

Деревообрабатывающий станок

Деревообрабатывающий станок – машина для обработки древесины.

Деревообрабатывающий станок.

На деревообрабатывающем станке получают изделия и материалы из дерева: доски, брус, фанеру, древесные плиты, конструкции для изготовления мебели, окна, двери, тару, лыжи, паркет, перекрытия, музыкальные инструменты, детали для декоративной отделки интерьеров. Деревообрабатывающие станки используются на деревообрабатывающих заводах и в небольших мастерских. Комбинированный станок, способный выполнять разные действия, имеет несколько шпинделей, установленных на общей станице, универсальный имеет один шпиндель, но на нем устанавливают разные деревообрабатывающие инструменты. Механизм привода электрический, применяется также и дистанционное управление. Обработка древесины существовала очень давно, так как дерево использовалось и в домостроении, в судостроении, для изготовления мебели, посуды, оружия, различных конструкций. Но инструменты для деревообработки были примитивными и низкопроизводительными. Деревообрабатывающая промышленность как отрасль появилась в начале в. И с середины XIX в., с общим ростом машиностроения стала интенсивно развиваться. В России в конце в. началось фабричное изготовление мебели, фанеры и других изделий из древесины, но технический уровень производства отставал от развитых стран. Но в начале XX в. уже появились хорошо оснащенные предприятия по деревообработке, в основном лесопильные, в Архангельске, Онеге. В 30-е гг. XVIII в. рост деревообрабатывающих предприятий увеличился, что связано с общим развитием промышленности в стране. Деревообрабатывающие заводы были построены на Урале, Красноярске, Днепропетровске, Киеве, Ленинграде, Тавде, Карелии, на Дальнем Востоке и северо-западе. Сейчас деревообрабатывающая промышленность – это хорошо оснащенная, перспективная и развивающаяся отрасль народного хозяйства. На больших деревообрабатывающих заводах работают станки-автоматы, станки-комбайны, автоматические линии с дистанционным управлением.

Модификация деревообрабатывающих станков зависит от рода выполняемой работы. Виды деревообрабатывающих станков: дереворежущие, сборочные, отделочные. Самые распространенные – это дереворежущие станки. На таком станке специальными дереворежущими инструментами из древесины получают заданные заготовки, детали или изделия. Способы резания древесины различны – это распиливание, строгание, точение, сверление, фрезерование, шлифование, лущение. Для распиливания используются пилы возвратно-поступательного или прямолинейного вращения. Для фрезерования применяются прямолинейные или фасонные резцы, сверление осуществляется специальными сверлами. Строгание происходит на специальных строгальных станках. Шлифование осуществляется абразивным материалом. Для получения из отходов древесины сырья для целлюлозно-бумажных предприятий используется дробление. В зависимости от вида процесса резания и использованного инструмента деревообрабатывающие станки бывают распиливающие, строгальные, токарные, фрезерующие, сверлильные, дробильные, шлифовальные. Отделочные станки применяются для нанесения на готовые изделия лакокрасочных покрытий, декоративных, защитных. Для этого станки снабжены специальными вальцами. Дальнейшее совершенствование деревообрабатывающих станков направлено на увеличение скорости обработки древесины, производительности, использования новых способов или материалов, увеличение видов изготовляемой продукции и повышение ее качества.